古代午时三刻指的是什么时候?一刻是多长时间?

午时当然也比较好理解,就是中午的时候,具体时间一起来看看吧。

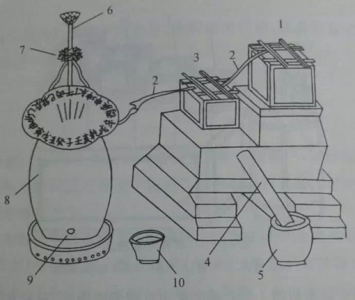

漏刻是古代最重要的计时工具。

漏,指漏壶;刻,指箭刻,

【千问解读】

我们在看古装剧的时候,经常会听到台词说“午时三刻”这一时间点,那“午时三刻”到底是指什么时候呢?其实古代的一刻和我们现在说的一刻钟时间是差不多的,古代一刻差不多是14分钟,到了清朝弄了一个整数15分钟,所以一刻钟并没有太大的差异。

午时当然也比较好理解,就是中午的时候,具体时间一起来看看吧。

漏刻是古代最重要的计时工具。

漏,指漏壶;刻,指箭刻,即由漏壶水面的高低,通过箭刻的标度米标来标示时间。

古代使用漏壶计时。

最初,人们发现陶器中的水会从裂缝中一滴一滴地漏出来,于是专门制造出一种留有小孔的漏壶,把水注入漏壶内,水便从壶孔中流出来。

另外再用一个容器收集漏下来的水,在这个容器内有一根刻有标记的箭杆,用一个竹片或木块托着箭杆浮在水面上,容器盖的中心开一个小孔,箭杆从盖孔中穿出,这个容器叫做“箭壶”。

随着箭壶内收集的水逐渐增多,木块托着箭杆也慢慢地往上浮,古人从盖孔处看箭杆上的标记,就能知道具体的时刻。

后来古人发现漏壶内的水多时,流水较快,水少时流水就慢,显然会影响计量时间的精度。

于是在漏壶上再加一只漏壶,水从下面漏壶流出去的同时,上面漏壶的水即源源不断地补充给下面的漏壶,使下面漏壶内的水均匀地流入箭壶,从而取得比较精确的时刻。

三更半夜、午时三刻,你知道是现在的几点吗?

在古代,一天被划为12个时辰,也就是说一个时辰相当于我们现在的两小时。

按地支排序为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、 亥。

这12时辰又划为100刻。

“时”和“刻”的换算比较麻烦,就是每个时辰八又三分之一刻。

“午时”就是指一天的中午11点至13点之间,加上三刻,就是将近正午12点,如果要算精确一点,午时三刻就是中午11时43分12秒。

为什么古代斩首要在午时三刻?是不是说明,古代法律规定在“午时三刻”行刑?其实并不是这样。

午时三刻行刑,是明清官府的惯例,或者是民间百姓、说书人、写书人的普遍看法。

那么“午时三刻”到底是什么时候?

这个时候太阳挂在天空中央,照下来地面上的阴影最短的时候。

别说是中国古代,就是现代很多农村地区,还有人认为死人是“阴事”,若处理不当,死者的鬼魂就会留在阳间纠缠活人。

而正午时刻是一天当中“阳气”最盛的时候,阳气可以压制和祛散阴气。

为了不让死刑犯的鬼魂出来作祟,所以要在阳气最盛的时候行刑。

其实,斩刑也是分轻重的。

如果主审官宣布一个犯人将在午时三刻斩首,那说明他认为,这个人实在是十恶不赦,连做鬼的权利都没有。

因为民间传说午时三刻开斩,被斩人阴气即时消散,做鬼都没机会。

还有另一层用意,就是午时三刻的时候,人往往呈现昏昏欲睡的状态,这个时候砍头,犯人也许痛苦会减少很多。

如此看来,似乎体现了古代严酷法治下,尚存一丝人道主义。

古代帝王的寝宫为什么只有十平米是怎么回事?为什么不建大一点呢

虽说条件好了,自己享受也是无可厚非的,但是今天小编就给大家讲一讲,在古时候的寝宫,居然只有不到十平米,这可是让小编完全没有想到。

其实去过故宫的网友应该就可以发现,虽说皇上在以前是一国之主,他的寝宫豪华是很正常的,但是还特别的小,只有十平米,其实这么设计都是有说法的,大家肯定都很清楚,在古时候人们受到了传统旧思想的束缚不能说迷信,但是至少对这一方面很讲究,所以说这么设计,都是有这三点。

第一点就是,古时候皇上是一国之君,自然龙体最为珍贵,再加时候权力特别的集中,皇上了解一些外面的事情,都是通过别人传话,很难做到公平公正,所以说时间长了就会引起一些人的不满,之后这些人就开始想着如何报仇,这些都是他们无法避免的,所以说这个时候把寝宫设计的很小,就是为了在皇上在处理完国家事情之后能够一眼看清屋里的情况,而不是在经过一天的忙碌之后还要操心这些小事情。

第二点就是,因为皇宫地处北方,一到冬天就特别的寒冷,如果说房子太大,就算是火炉升的够旺,但是依旧会感觉到很冷,毕竟房子太大就会显得很是空旷。

如果说寝宫设计的小点,热气不容易扩散,皇上回来也会感觉很暖和,所以说设计的小都是有说法的。

第三点就是古人把古时候的各种说法特别当回事,特别是聚财,聚气这种说法,如果想要做到聚肯定就必须是小,如果说太大了,自然就起不到聚的这种说法了,虽说在现在看来很搞笑,但是放在古时候 对皇上却是是很重要的,毕竟作为一个国家的主人,肯定多多少少是会相信的,毕竟自己还想在这个位置上待下去。

皇寝宫里的学问还真是不少,不得不说,还是古人更精明,在那会就已经想到了这一步,让人很是佩服。

随机文章Insei:古代日本的隐秘政府宋朝开国将领中有人姓黄吗?二战德军战斗机大全,ME109击落敌机数量全球最多学心理学的女人很可怕,心理学女人非常聪明/读懂你所有小心思人类是外星人的试验品,人类不是进化而来/是外星人创造(阴谋论)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

解析:古代的青楼女子为什么在腰上系一根红绳?

但是这些青楼女子以出卖自己的身体来获取钱财,并且他们经常会破坏正常人的家庭,所以在当时社会,青楼女子是被大家所鄙视的。

虽然有一些青楼女子,也是因为不得已的原因才被迫去当青楼女子,可即使是这样,人们也对她们的这些行为颇不理解。

这些青楼女子有一个行为习惯,大家肯定都忽略了,就是她们喜欢在自己的腰间系一根红绳。

这根红绳到底是什么寓意呢?我就来向大家解释一下。

首先我们都知道月老是用红绳来连线姻缘的,虽然这些青楼女子失去了恋爱的权利,她们需要跟不同的男性发生关系,但是她们在内心里还是非常渴望获得普通女子的爱情,这最普通的爱情对她们来说却是遥不可及的,因为她们职业的特殊,所以有一些男子,即使会为他们的美貌所倾倒,但是很少会有人愿意娶一名青楼女子回家,于是她们对这种得不到的爱情非常的渴望。

并且在历史上也有一些青楼女子因为自己身份的特殊,也获得了爱情,于是这些女主觉得自己也有希望,也能收获自己的真命天子,并在自己的腰间系了一根红绳,希望这根红绳也就是月老的红绳,为她们带来自己的生命中的真命天子。

还有一个原因我们都知道红色是辟邪的。

这些青楼女子因为出卖自己的身体,所以身体上会有一些疾病,这些疾病是不可避免的,在当时医学比较匮乏的情况下,如果没有获得很好的治疗,青楼女子也有可能会因为染上一些传染病而丧失生命,于是她们在自己的腰间系了一根红绳以求保佑可以抵抗这些疾病。

我们现在听起来是十分可笑的,这些红绳都是一些迷信传说,但是这些红绳也代表了当时青楼女子对未来的一种希望和对未来的寄托。

所以我们也觉得是值得被同情的。

虽然说任何工作都是平等的,不应该有任何的歧视,可是在当时古代人们的思想境界没有那么的高,尤其是青楼女子这种职业的特殊性,社会往往对这些女子非常的鄙视。

本来女子在社会的地位就不是那么的高,所以这些青楼女子想获得普通的爱情和一个健康的身体是十分困难的。

即使是在现代,也有一些女子为了钱才出卖自己的身体,虽然每个人出卖自己身体的原因是不一样的,有一些是被自己的父亲母亲卖到这种不入流的地方。

也有一些只是单纯的贪慕虚荣,又不想通过自身的努力去获取钱财,于是她们就想到了这种最简单也是最直接可以获取钱财的办法,那就是出卖自己的身体,让男人养自己。

如果是前种原因的话,我们还可以有所谅解,但是如果单纯只是贪慕虚荣,我们对这种女性是十分鄙视的,人家都有手有脚,可以自己工作,但是你却出卖身体,想要。

捷径只是暂时的,你最后也会为你这些行为付出代价,并且你出卖自己的身体去勾引其他的男性,也算是一种破坏其他人家庭的行为。

这种不道德的行为应该受到抵制所以我觉得我们作为一个正常的女子。

绝对不应该这样做。

并且社会这么发达,我们只要不怕吃苦,在有手有脚的情况下赚钱也是非常容易的。

随机文章请问有人知道美国第二任总统约翰亚当斯的生平和事迹跟故事吗?小行星撞击地球2018年若发生,威力堪比1000颗原子弹秦始皇陵是谁设计的,大秦丞相李斯/80万人建造40年完工无人机和遥控飞机的区别分析,无人机能自动控制飞行/性能超屌华盛顿合作定律是什么,纽约谋杀案真实体现/国际版三个和尚迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!