上善若水是什么意思?为什么书法家都爱写上善若水?

因为上善若水实际上还隐喻了很多人生的境界在其中,从古人不同的诗句里多多少少还是能体会出来的,下面就一起来感受一下吧。

“上善若水”语出老子【道德经】

【千问解读】

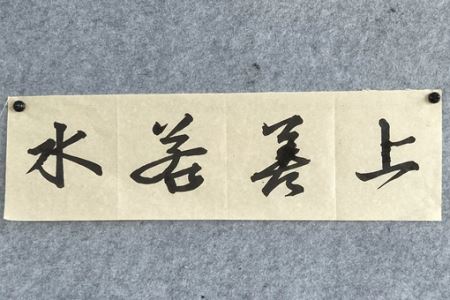

“上善若水”这四个字我们并不少见,甚至很多人的签名用的就是上善若水,那上善若水到底是什么意思呢?下面就为大家做一个解答,其实不只是我们现代人喜欢用上善若水,古代很多书法家也喜欢写着四个字。

因为上善若水实际上还隐喻了很多人生的境界在其中,从古人不同的诗句里多多少少还是能体会出来的,下面就一起来感受一下吧。

“上善若水”语出老子【道德经】:“上善若水,水善利万物而不争。

”意思是说,最高境界的善行就像水的品性一样,泽被万物而不争名利。

人的品格应该像水一般,做事情行云流水,静止如水。

人的最高境界要像水一样,能屈能伸。

联合国秘书长潘基文曾将书法作品《上善若水》作为生日礼物赠予美国总统奥巴马。

其实书法家都爱写“上善若水”,原来“上善若水”的气质和书法家很搭,乐善好施不图报,淡泊明志谦如水。

“ 上善若水 ”

寓意着成功人生的七种境界。

01

百折不饶

冰虽为水,却比水强硬百倍。

越在寒冷恶劣的环境下,

它越能体现出坚如钢铁的特性。

02

和气生财

水化成气,气看无形,

若气在一定的范围内聚集在一起形成聚力,

便会变得力大无穷,动力无比。

03

包容万物

水净化万物,无论世间万物多脏,

它都敞开胸怀无怨无悔地接纳,

然后慢慢净化自己。

04

以柔克刚

水看似无力,自高处往下流淌,

若遇阻挡之物,耐心无限,

若遇菱角磐石,即可把菱角磨园,

亦可水滴石穿。

05

能屈能伸

水能上能下,上化为云雾,

下化作雨露,汇涓涓细流聚多成河,

从高处往低处流,高至云端,低入大海。

06

周济天下

水虽为寒物,却有着一颗善良的心。

它从不参与争斗,也不为利益虚名,

哺育了世间万物,却不向万物索取。

07

功成身退

雾似飘渺,却有着最为自由的本身。

聚可云结雨,化为有形之水,

散可无影无踪,飘忽于天地之内。

功成身退,这是成功的最高境界。

在古时候做和尚是什么体验 和尚真的可以吃肉吗

古代的和尚有多幸福?喝酒吃肉,还能娶个媳妇。

前言 起源于王国,距离如今已经有2500年的历史了,佛教如今也被称为“世界三大宗教之一”,佛教的修行重视人类心灵和道德的进步,而如今我们所了解的佛教,是经历过千年变化而来的“汉传佛教”,是由西域诸国通过流传到我国的。

如今我们理解中的佛教徒,似乎是苦修的代表,但是古时候的佛教徒,不仅可以吃肉喝酒,甚至还可以结婚生子。

和尚究竟能不能吃肉? 其实和尚是可以吃肉的,因为《戒律广本》中写得的,佛教并没有强制吃素的规定,准确来说,佛教禁止的是“荤”而不是“腥”,我们如今经常把“荤腥”二字放在一起理解,但是其实“荤”指的是气味大的食物,比如说大蒜、葱这种有着非常强气味的食物,而“腥”就是我们理解上的各种肉类了。

佛教要求戒掉的是“荤”而不是“腥”,所以按照道理来说,和尚吃肉其实并没有违反佛教中的规定,但是如果一个和尚捧着面条,还嚼两瓣大蒜,那么就已经违反了佛教的规定。

佛教认为,气味大的食物会耗散人气,有损精诚,不利于自身修行。

所以在我国早些时候,和尚是完全可以吃肉的。

影视剧中的和尚 是谁带头不吃肉的? 而到了时期,有一个,梁武帝最大的特点,可能就是压根不想做,只想出家当和尚。

而梁武帝也算是一个非常神奇的人了,数次自己偷偷跑出宫去出家,结果每次都被大臣们付赎金将自己的皇帝赎回来。

正是因为梁武帝如此笃信佛教,使得南梁佛教盛行。

“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”从这首诗中,我们也可以看出来当时南梁究竟有多少和尚了。

而梁武帝时期,因为遍地都是和尚,而和尚的地位也是非常的高,所以就有很多别有用心的人选择出家当了和尚,梁武帝没有办法,下令全国僧人不许吃荤腥,而且不许接近女色,这才缓和了南梁“遍地僧侣”的局面。

梁武帝之后的和尚地位 如今的佛教 到了如今,和尚可不可以吃肉其实还是要看情况,佛教分为“”和“”,其中“小乘佛教”只求渡己不求渡人,所以“小乘佛教”允许吃肉,总的来说,就是吃一些“我不了解这是谁杀的肉”。

佛教徒受戒 尾言 不过如今我国大多都是“大乘佛法”,所以肉也是要戒掉的。

至于国外,比如印度、斯里兰卡等国家的和尚可以吃肉,而且我国国内蒙、藏、傣等少数民族虽然也是信奉佛教,但是却和“汉传佛教”不一样,所以也是允许吃肉的。

至于日本,能把和尚当成一种职业和地位继承的国家可能也是独一份了,而且日本的佛教也是可以吃肉娶妻生子的。

不过佛教最终的意义,就是审视自身,发现生命和宇宙的真相,所以苦修是最有用的方法。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

三国时期吴国没有实行北伐计划的真相是什么?

十三州,独占九州,吴国有三个州(荆、扬、交),而蜀国只有一个益州。

就是在这种情况下,五次出兵北伐中原,东吴方面除了在合肥兜兜转转(孙权绕不过去的坎),居然没有从荆州出兵北伐。

吴国实力强于蜀国,陆逊坐镇荆州20年的时间,为何没有北伐曹魏呢? 一、陆逊本人战略眼光问题 纵览《》全篇,除了帝王们,单独列传的臣子只有两个人——诸葛亮、陆逊。

陆逊跟随孙权四十余年,统领吴国军政二十余年。

其为人深谋远虑,忠诚耿直,一生出将入相,被赞为”社稷之臣“。

袭取荆州、、连战连捷,陆逊的军事水平也毋庸置疑。

但陆逊本身最大的问题就是战略眼光不足。

且不说和诸葛亮、相比,就是东吴四大都督之间,陆逊的战略眼光也是有些逊色。

曾提出全据长江二分天下的计划,早在公元200年就有“塌上对”,就是文化水平不高的,也有奇谋袭取荆州的眼光。

反观陆逊,夷陵之战、石亭之战虽然影响深远,陆逊也都指挥得非常漂亮,但都是被动防守。

而且我们通读《陆逊传》也很难发现他对东吴发展提出战略方面的意见,这是很少见的,只能说明陆逊的进取心、战略眼光不足(或许和江东士族出身有关)。

二、陆逊在吴国的地位不如诸葛亮 虽然陆逊在吴国也已经是“一人之下万人之上”的地位,但陆逊在吴国的话语权根本比不上诸葛亮在蜀汉的话语权。

刘备临终托孤后,诸葛亮几乎是“总统国政”,又是个没什么主见的人,诸葛亮的意志即代表了蜀汉的意志,所以蜀汉能够举全国之力五次北伐。

反观陆逊,虽然做到了“出将入相”的高位,但由于陆逊本身是江东士族的代表人物,孙权在倚重陆逊的同时,对他也有很强的戒心,所以即使陆逊有意北伐,恐怕孙权也很难全力支持他。

三、孙权与陆逊的复杂关系 毫不夸张的说,是陆逊通过夷陵之战和石亭之战,接连击败蜀汉和曹魏,让孙权终于登上了帝位。

孙权对陆逊也是恩宠有加,为了嘉尚陆逊的功绩,在大将军之上又设置上大将军,地位高于三公。

但孙权和陆逊的关系,远没有表面上那么和睦,除了孙权和江东士族冲突外,陆逊还有几个特殊之处: 第一,陆逊的从祖陆康,当时是庐江太守,派进攻庐江,年近70的陆康病逝,而在这艰难守城的两年中,陆家宗族一百余人,死了将近一半。

虽然后来陆康的儿子陆绩、从孙陆逊都在东吴为官,但这种埋在内心的仇恨,永远不可能全然消除。

第二,陆逊是孙策的女婿。

公元204年,孙权做主,把哥哥孙策的女儿嫁给了陆逊,这当然是为了缓和和的关系,拉拢陆家为孙氏真心效力。

孙权称帝后对孙策却没有很高的尊崇,只是追封他为长沙桓王。

孙策的儿子们只受封侯爵,而孙权自己的儿子不论多大都是王爵,这说明孙权是有些在刻意打压孙策一脉。

《三国志·陆逊传》载:逊愤恚致卒,时年六十三,家无余财。

这段记载很清楚,说陆逊是被气死的,陆逊被谁气死的呢,自然是孙权。

晚年的孙权不惜逼死陆逊,可见孙权对陆逊的猜忌和忌惮,这样的陆逊怎么可能领兵北伐呢? 四、曹魏对吴蜀的区别对待 魏蜀吴三方立国之后,各自的战略有所不同,吴蜀联盟共同对付曹魏,蜀军北伐,意图蚕食雍凉;吴国北伐,和曹魏争淮南;曹魏自争夺汉中失败之后,奉行的基本战略就是西守东攻,先灭吴后灭蜀。

益州、汉中地势险要易守难攻,曹魏占有淮南,易于集结大军伐吴。

即位后,大举攻吴,就是这种战略的表现。

公元229年,在诸葛亮兴师北伐的情况下,咨问司马懿“何者为先”。

司马懿明确回答用水陆两路大举伐吴,也是坚持西守东攻的战略。

在这种背景下,陆逊有时忙于防守,北伐也就无从谈起了。

三国对峙,吴蜀联盟对抗曹魏。

蜀军北伐,意图蚕食雍凉;吴国北伐,和曹魏争淮南,看上去好像可以遥相呼应。

然而实际上,双方相隔数千里,加上吴国实在拉跨。

而曹魏西守东攻,游刃有余的应对蜀、吴两国,随着时间的推移,三方国力悬殊越来越严重,趋于一统的局势已不可逆转! 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。