二月二龙抬头什么意思?

【千问解读】

今天是农历二月二号,这天被称为“龙抬头”,对于很多年轻朋友来说,可能会对这个节日充满陌生,龙抬头究竟是什么意思呢?在古代,龙抬头是春耕的开始,也是祈福纳祥的好日子,所以人们会在这天举办很多相关的习俗活动,例如吃龙食、剃龙头、起龙船、放龙灯等。

不过到了现代,有些习俗没能继续延续下去,但作为传统文化之一,我们也不应该遗忘。

对于龙抬头的介绍,下面就来看看吧。

二月二,龙抬头,

风雨顺,又丰收。

大仓满,小囤流,

好年景,春开头。

在北方,二月二又叫“龙抬头日”,亦称“春龙节”。

在南方叫“踏青节”,古称“挑菜节”。

大约从唐朝开始,中国人就有过二月二的习俗。

从节气上说,农历二月初,正处在“雨水”、“惊蛰”和“春分”之间,我国很多地方已开始进入雨季。

古人认为,这是“龙”的功劳。

而且,龙在中国人的心目中有着极高的地位,不仅是祥瑞之物,更是和风化雨的主宰。

因此,便有了“二月二,龙抬头”之说。

此外,农历二月初二,春回大地,万物复苏,蛰伏在泥土或洞穴里的昆虫蛇兽,将从冬眠中醒来,传说中的龙也从沉睡中醒来,要在这天抬头升天,故有民间信奉的“龙头节”,又称“春龙节”等。

这一天过后,农村逐渐进入繁忙的春耕时节,选种、踏田、开犁……正所谓:

龙梦醒,天暖正早春,

龙抬头,填仓风雨顺。

龙尾摆,田间起花云,

龙鳞闪,五谷进家门。

二月二也叫“春龙节”

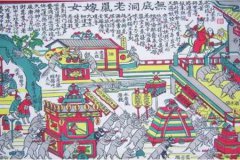

传说武则天称帝,惹怒了玉皇大帝,下令龙王三年不得降雨。

龙王不忍百姓受灾挨饿,偷偷降了一场大雨。

玉帝得知后,便将龙王压于大山之下,并告示天下:“龙王降雨犯天规,当受人间千秋罪。

要想重登灵霄阁,除非金豆开花时。

”

人们为了拯救龙王绞尽脑汁,直到第二年二月二,一位妇女背着一袋黄豆走亲戚,途中不慎将黄豆撒了一路,阳光下,这些黄豆闪闪发光。

人们看见后高兴地说:“这不就是金豆吗?炒熟了不就开花了吗?”于是,家家户户把炒好的、开了花的黄豆供在当院,龙王因此得以回归天庭。

后来,人们为了怀念、纪念龙王,便在每年的二月二炒黄豆,一边炒,嘴里还念叨着流传的俗语:“二月二,吃(黄)豆花,大人小孩给一把。

”明朝玉米传入中国,之后,人们又用香喷喷的爆玉米花祭祀龙王,一直流传至今。

二月二还是“踏青节”

二月初二春游踏青之俗,传说始于唐代。

当时,长安的人们为了活跃生活,便乘二月二之时,三五成群地来到郊外踏青,有些妇女还提篮执铲去挖鲜嫩的荠菜佐食。

有何意义呢?首先是遛百病。

冬季过去,春季来临,能到田间走一走,对恢复体能、陶冶性情大有好处。

其次是农田生产劳动。

春游时挖野菜的民俗大多在田地里进行,可以借此除去田间的杂草,保证麦苗的正常生长。

其三是民间饮食习俗。

民间称吃野菜为“吃青”或“吃鲜”。

据说,春季麦田里的荠菜,不仅营养丰富,还可清热败火。

— 剃龙头 —

俗话说“龙不抬头,天不下雨”,龙是祥瑞之物,又是和风化雨的主宰。

农历二月二,人们祈望龙抬头兴云作雨、滋润万物,素有“二月二剃龙头”的说法。

中国民间普遍认为在这一天剃头,会使人红运当头、福星高照,因此,民谚说“二月二剃龙头,一年都有精神头”。

每逢二月二这一天,家家理发店都是顾客盈门,生意兴隆。

— 祭祀龙神 —

我国北方大部分地区在这天早晨家家户户打着灯笼到井边或河边挑水,回到家里便点灯、烧香、上供。

旧时,人们把这种仪式叫做“引田龙”。

其目的是祈求雨水普降,消除虫害,五谷丰登。

— 纳吉 —

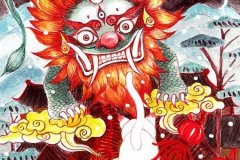

除祭祀龙神外,民间往往还举行多种活动纳吉,诸如舞龙、戴龙尾、开笔等。

舞龙,遇上好的年份,老百姓几家合伙制作一条草龙,二月二日这天上街舞龙庆祝,期望新的一年在龙的荫护下再获丰收。

— 围仓 —

二月初二正是惊蛰前后,百虫萌动,疾病易生,虫害也是庄稼的天敌,因此人们引龙伏虫,希望借龙威镇伏百虫,保佑人畜平安,五谷丰登。

— 吃龙鳞 —

二月二这一天的民间饮食多以“龙”为名,如吃水饺叫“吃龙耳”,吃米饭叫“吃龙子”,吃馄饨叫“吃龙眼”,吃面条叫“扶龙须”,蒸饼也在面上做出龙鳞状来,称“龙鳞饼”。

这些习俗寄托了人们祈龙赐福、保佑风调雨顺、五谷丰登的美好愿望。

— 撑腰糕 —

农历二月初二,江苏苏州民间有吃“撑腰糕”的习俗,市民们纷纷来到糕点店购买“撑腰糕 ”,期盼一年里平安健康。

— 炒豆子 —

很多地方当天还有炒豆子、吃豆子的习俗。

“二月二吃豆豆,人不害病地丰收”,吃了各种炒制的豆子,意味着这个年就算过圆满了,一年辛勤劳作又开始了。

《二月二日 》

唐:白居易

二月二日新雨晴,

草芽菜甲一时生。

轻衫细马春年少,

十字津头一字行。

二月二日新雨初霁,小草和田畦里的菜都发出了嫩芽,一派春意盎然的景象.而十字码头,一群身着轻衫牵着骏马的少年正徐徐走着,感叹春天的美好。

《二月二日 》

唐:李商隐

二月二日江上行,

东风日暖闻吹笙。

花须柳眼各无赖,

紫蝶黄蜂俱有情。

万里忆归元亮井,

三年从事亚夫营。

新滩莫悟游人意,

更作风檐夜雨声。

这首诗前边写自然景物赏心悦目的“美”,后边写自己失意后凄苦不堪的“愁”,情景紧密结合,成为一个统一体。

这春景越美,作者自己的愁意就越浓,以乐境反衬愁思。

二月江南花满枝,他乡寒食远堪悲。

出自唐代:孟云卿的诗的《寒食》 二月江南花满枝,他乡寒食远堪悲。

贫居往往无烟火,不独明朝为子推。

思乡寒食节 孟云卿的简介 孟云卿,字升之,平昌(商河县西北)人。

约生于725年(唐开元十三年)。

天宝年间赴长安应试未第,30岁后始举进士。

肃宗时为校书郎。

存诗17首。

其诗以朴实无华语言反映社会现实,为杜甫、元结所推重。

孟云卿与杜甫友谊笃厚。

758年(乾元元年)夏,杜甫出任华州司公参军,行前夜饮话别,并以诗相赠,即《酬孟云卿》。

同年冬,他们在洛阳相遇,同到刘颢家中畅饮。

杜甫又写了《冬末以事之东郊,城湖东遇孟云卿,复归刘颢宅宿,饮宴散因为醉歌》一诗,记叙此次邂逅相遇彼此喜悲交集的情景,表达了诗友间的诚挚感情。

《寒食》孟云卿 古诗赏析《寒食》孟云卿 古诗节在冬至后一百零五天,当春二月。

由于江南气候温暖,二月已花满枝头。

诗的首句描写物候,兼点时令。

一个「满」字,传达出江南之春给人的繁花竞丽的感觉。

这样触景起情,颇觉自然。

与这种良辰美景相配的本该是赏心乐事,第二句却出人意外地写出了「堪悲」。

作者乃关西人,远游江南,独在他乡,身为异客;《寒食》孟云卿 古诗佳节,倍思亲人,不由悲从中来。

加之,这里的「《寒食》孟云卿 古诗」二字,除了指节令之外,还暗含少食、无食之意,一语双关,因此「他乡《寒食》孟云卿 古诗」也就更其可悲了。

诗中常见的是以乐景衬哀景,即反衬的艺术手法。

而此诗在写「他乡《寒食》孟云卿 古诗远堪悲」前却描绘出「二月江南花满枝」的美丽景色,在悲苦的境遇中面对繁花似锦的春色,便与常情不同,正是「花近高楼伤客心」,乐景只能倍增其哀。

恰当运用反衬的艺术手法,表情也就越有力量。

下联承上句「《寒食》孟云卿 古诗」而写到断火。

《寒食》孟云卿 古诗禁火的习俗,相传为的是纪念春秋时贤者介子推。

在这个节日里,人们多外出游春,吃现成食物。

野外无烟,空气分外清新,景物尤为鲜丽可爱。

这种特殊的节日风物与气氛会给人以新鲜愉快的感受,而对于古代贤者的追思还会更使诗人墨客逸兴遄飞,形于歌咏。

历来咏《寒食》孟云卿 古诗诗就很不少,而此诗作者却发人所未发,由「堪悲」二字,引发出贫居《寒食》孟云卿 古诗与众不同的感受来。

《寒食》孟云卿 古诗「无烟火」是为纪念子推相沿而成的风俗,而贫居「无烟火」却是为生活所迫的结果。

对于富人来说,一朝「断炊」,意味着佳节的快乐;而对于贫家来说,「往往」断炊,包含着多少难堪的辛酸!作者巧妙地把二者联系起来,以「不独」二字轻轻一点,就揭示出当时的社会本质,寄寓着深切的不平。

其艺术构思是别致的。

将貌似相同而实具本质差异的事物对比写出,这也是一种反衬手法。

此诗借咏「《寒食》孟云卿 古诗」写寒士的辛酸,却并不在「贫」字上大作文章。

试看晚唐张友正《《寒食》孟云卿 古诗日献郡守》:「入门堪笑复堪怜,三径苔荒一钓船。

惭愧四邻教断火,不知厨里久无烟」,就其从《寒食》孟云卿 古诗断火逗起贫居无烟、借题发挥而言,艺术构思显有因袭孟诗的痕迹。

然而,它言贫之意太切,清点了一番家产不算,刚说「堪笑」、「堪怜」,又道「惭愧」;说罢「断火」,又说「无烟」。

不但词芜句累,且嫌做作,感人反不深。

远不如孟云卿此诗,虽写一种悲痛的现实,语气却幽默诙谐。

其三、四两句似乎是作者自嘲:世人都在为明朝《寒食》孟云卿 古诗准备熄火,以纪念先贤;可象我这样清贫的寒士,天天过着「《寒食》孟云卿 古诗」生涯,反倒不必格外费心呢。

这种幽默诙谐,是一种苦笑,似轻描淡写,却涉笔成趣,传达出一种攫住人心的悲哀。

这说明诗忌刻露过火,贵含蓄耐味。

而此诗也正由于命意新颖,构思巧妙,特别是恰当运用反衬手法,亦谐亦庄,耐人咀嚼,才使它成为难以数计的《寒食》孟云卿 古诗诗中不可多得的佳作。

《寒食》孟云卿 古诗创作背景孟云卿天宝年间科场失意后,曾流寓荆州一带,过着极为贫困的生活。

就在这样的飘泊流寓生活中的一个《寒食》孟云卿 古诗节前夕,他写下了这首绝句。

孟云卿名句推荐 贫居往往无烟火,不独明朝为子推。

作者:孟云卿:出自《寒食》

二月卖新丝,五月粜新谷。

咸通十二年(871)登第,官华阴尉。

到任时,除琴书外,身无余物。

其诗语言朴实,辞浅意哀。

不少诗作对封建统治阶级对人民的残酷剥削进行了深刻揭露,对广大田家农户的疾苦则寄予极为深切的同情。

代表作有《咏田家》、《田家二首》、《短歌》、《早发邺北经古城》、《杂怨》等,其中以《咏田家》和《田家二首》(其一)流传最广(《田家二首》(其二)后人多认定为李绅的作品,故不提)。

《咏田家/伤田家》聂夷中 古诗翻译二月里蚕儿刚刚出子,就早早的卖掉了一年的新丝,五月里秧苗还在地里,又早早的卖去了一年的新谷。

只顾医治眼下的毒疮,也只有剜去自己心上的肉。

我但愿君王的心啊,能够变成一支光明的蜡烛。

不要再去照亮那穿着绫罗绸缎的富贵人家的筵席,而只是来照看照看这无衣无食的逃亡庄户的茅屋。

《咏田家/伤田家》聂夷中 古诗鉴赏《咏田家》是聂夷中的代表作,也是晚唐诗歌创作中的艺术佳品。

诗中运用形象生动的比喻和鲜明对比的表现手法,愤怒地控诉了形形色色的高利贷给唐末农民所带来的深重苦难,表达了诗人对广大农民的深厚同情。

此诗问世后,深受唐末统治者重视。

据《资治通鉴》卷载,宰相冯道向后唐皇帝李嗣源述说农民痛苦之时,就在朝堂上诵读了这首诗。

诗的前四句为第一层,主要描写残酷的高利贷剥削给广大农民所带来的剜心割肉般的痛楚。

“二月卖新丝,五月粜新谷”,写出了农民在青黄不接之时被迫借贷的悲惨境地。

二月还未着手养蚕,五月稻子尚处青苗期,然而,贫苦的农民迫于生计,为济燃眉之急,竟不得不以未来的新丝、新谷作抵押,借上“驴打滚”的高利贷。

“二”、“五”月极言时间之早,这么早就背上阎王债,足以说明农民已到了山穷水尽、骨枯髓干的地步。

“卖”、“粜”状其只出不入,深刻反映了农民的辛酸血泪和无比痛苦。

“医得眼前疮,剜却心头肉”两句,运用比喻的手法,形象地揭示出高利贷吮血噬骨的残酷剥削本质。

剜却性命攸关的“心头肉”以疗眼前毒疮,是迫不得已,其后果更是不堪想象。

旧伤未愈添新伤,穷困伴着死亡行,这就是对当时广大农民濒临绝境的高度概括和生动写照。

诗的后四句为第二层,主要是直抒胸臆,尽吐胸中块垒,表达诗人对解决正在激化中的社会矛盾的希望和设想,深寄对“君主”的讥刺之意。

诗人把解决矛盾的希望寄托在“君王”身上,这反映出作者存在一定的时代和阶级的局限性,但是,也从另一个侧面深刻地揭露了封建社会最高统治者“君王”所代表的个人利益。

“君王”之“烛”只照地主豪绅,权贵达官,而其光不可射及逃亡的农舍,这就含蓄而尖锐地讥刺了“君王”的不恤黎庶,使读者能够透过黑暗的社会现实,思味出那激化社会矛盾的真正罪手。

这首诗之所以向为人们所传诵,除了它真实而带有高度概括性地再现了封建社会的黑暗现实、反映了农民的痛苦生活、具有高度的思想性之外,还在于它有高超的表现技巧。

首先,形象的比喻,高度的概括,使得诗歌的容量更为广阔。

对农民被迫借取高利贷及其更惨痛的后果,诗人并未明白道出,而是用“剜却心头肉”以“医得眼前疮”来比喻之。

剜肉补疮,并非根本的疗毒之策,它只会造成更加严重的新局面。

这样以剜肉补疮来比喻农民以借高利贷济燃眉之急,是再形象不过了,也是再具有高度概括力不过的了。

这个比喻,一方面使诗歌的形象具备了可感性,另一方面也深刻地揭示了问题的本质,使有限的形式容纳了无限广阔深厚的社会内容。

其次,鲜明的对比手法的运用,把封建社会中贫富悬殊的阶级差别给历历如绘的描写出来了。

“不照绮罗筵,只照逃亡屋”,本是对“君王”的希冀之语,但其中却包含了双重对比的意味。

从“君王”的角度来说,恩泽不均,只顾富室,不恤贫苦,这一对比,就把“君王”的阶级立场给鲜明地展示在读者面前;从社会现实的角度来看,一边是权贵豪门华丽的衣着,丰盛的筵宴,一边却是无衣无食,贫困破产,逃亡在外。

这一对比,就把地主富室用高利贷剥削农民的严重恶果给突现出来了。

如此形象的对比,也把作者鲜明的爱憎之情给烘托得淋漓尽致。

此外,这首诗的语言颇质朴通俗,感情也很真诚感人,充分显示了聂夷中驾驭语言、节制感情的功力。

聂夷中名句推荐 六月禾未秀,官家已修苍。

作者:聂夷中:出自《田家》父耕原上田,子劚山下荒。

作者:聂夷中:出自《田家》

声明:本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理