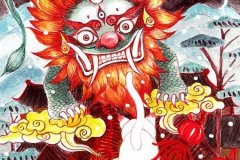

二月二龙抬头的风俗剃头何时开始?要吃什么还有哪些风俗?

【千问解读】

二月二龙抬头很多人都是非常熟悉的了,在农历二月初二这天,是因为龙角星会从东方地平线上升起,而龙角星又是星宿中苍龙七宿之一,所以被称为龙抬头。

而在龙抬头这一天,有非常多的民间的传统习俗,其中很多人都知道这一天会要去理发,理发为什么要在这一天呢?除了理发之外,二月二还有什么习俗呢,我们一起来看看吧。

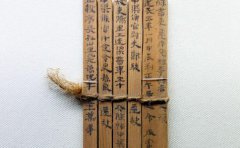

“龙抬头”的说辞,来自古老的天文学,上古时代人们选择黄道赤道附近的二十八个组星象作为坐标,以此作为观测天象参照物。

古人根据日月星辰的运行轨迹和位置,把黄道附近的星象划分为二十八组,俗称“二十八宿”。

“宿”表示居住,因为它们环列在日、月、五星的四方,很像日、月、五星栖宿的场所,所以称作“宿”。

“二十八宿”按照东西南北四个方向划分为四大组,产生“四象”:东方苍龙,西方白虎,南方朱雀,北方玄武。

在东方的7个宿分别叫做:“角、亢、氐、房、心、尾、箕”,七宿组成一个完整的龙形星象,人们称它为“东方苍龙”,其中角宿代表龙角,亢宿代表龙的咽喉,氐宿代表龙爪,心宿代表龙的心脏,尾宿和箕宿代表龙尾。

在冬季,这苍龙七宿都隐没在北方地平线下,。

惊蛰至春分间,角宿(角宿一星和角宿二星)就从东方地平线上出现了,这时整个苍龙的身子还隐没在地平线以下,只是角宿初露,故称“龙抬头”。

龙抬头是指苍龙七宿群星在天空的隐现变化,并非是真有一条动物之龙在变换。

苍龙七宿的出没周期与一年农时周期相一致。

春天农耕开始之际,苍龙七宿在东方地平线上开始慢慢上升,最先露出的是明亮的龙首—角宿;夏天作物生长,苍龙高悬于南方夜空;而到了秋天,庄稼丰收,苍龙也开始在西方下落;冬天万物伏藏,苍龙则隐藏于北方地平线以下。

古人把仲春时苍龙七宿在东方地平线上崭露头角称为“见龙在田”(即为“龙抬头”),仲夏苍龙七宿升至正南中天称为“飞龙在天”;此外还有“亢龙有悔”、“群龙无首”等,分别对应各时节天象。

龙抬头在农耕文化中标示阳气自地底而出,万物生机盎然,春耕由此开始了。

龙抬头时节,我国长江流域以南很多地方已开始进入雨季,春雷始鸣。

元时期将阴历“二月二”称为龙抬头,从节气上说,“二月初二”正处在二十四节气的“雨水”、“惊蛰”、“春分”之间。

与“龙抬头”相关的的活动很多,但不论哪种方式,均围绕美好的龙神信仰而展开,它是人们寄托生存希望的活动。

就全国而言,由于地域不同,各地风俗也各有差异。

二月初二,民间习俗南北都有很多,如“剃头、炸油糕、爆玉米花、吃面条、吃糖豆、吃猪头肉”等,来博取一年好兆头。

其中,流传至今最大的习俗要数“剃龙头”。

有民谚为证:“二月二,龙抬头,孩子大人要剃头。

”这天民间一直有“理发去旧”的说法。

为孩子理发,叫“剃喜头”,借龙抬头之吉时,保佑孩子健康成长,长大出人头地;大人理发,叫“剃龙头”,辞旧迎新,希望带来好运。

这一习俗的形成还有另一个原因,按照过去的风俗,正月里是不能剃头、理发的,有种说法叫做“正月剃头死舅舅”。

而实际上,“正月剃头死舅舅”的说法纯属误传。

不剃头的含义是“思旧”,这是从明末清初开始流传的风俗。

1644年清朝入关后,清朝政府曾颁布剃头令:留头不留发,留发不留头,要求所有男子留"沙壶头",即剃掉前额的头发,在脑后扎一条辫子。

有人为怀念明朝,就在正月里不剃头以表示“思旧”。

但又不能公开与清政府对抗于是就借“思旧”的谐音“死舅”,编造出正月剃头死舅的说法,以坚持正月里可以不理发。

这种说法流传开来,虽然没有什么道理,但老百姓为了图个心安,都尽量避免不在正月里理发剃头。

据报道,甚至还有人曾迷信“正月理发死舅舅”这一说法,28岁的男子偷偷理发被母亲骂不孝。

网上也并一度引发了对这种没有科学依据、带有迷信色彩的民俗糟粕应该摒弃的讨论。

其实,即便是现在,大家虽然明白了其中说法的来历,没有了什么禁忌,但正月里理发店的生意依旧门可罗雀。

原因还有其他几个方面:一是因为正月是过年,不少人为了迎接新春能有个好形象,在腊月底就已经把头发理好了,这样正月理发的人自然就少了。

二是过去人们对养生非常重视,认为正月里天气较冷,不适宜剃头。

而到了二月二,刚好一个多月过去了,头发也长了不少,也是该理发的时候了。

加之“龙抬头”的寓意,以“龙抬头”寄予这一年的好彩头和好兆头,理发刚好也为讨个吉利,有“精神头”。

祭龙

在过去,龙抬头节是祭祀龙神的日子,每年的这一天,人们都要到龙神庙或水畔焚香上供祭祀龙神,祈求龙神兴云化雨,保佑一年五谷丰登。

不过,在很多地区,特别是南方,人们也把二月初二作为“土地公生日”,举行社祭,祭祀土地神。

撒灰

这一节俗,由来已久,直到今天,许多乡村地区仍然流行。

撒灰所用之灰,一般是柴灰,也有用石灰或用糠的。

具体做法,各地不同,大致为:将灰撒在门前,谓之“拦门辟灾”;将灰撒在墙角,意在“辟除百虫”;将灰撒在院中,作大小不等的圆圈,并象征性地放置一些五谷杂粮,称做“围仓”或“打灰囤”,以祝丰年;将灰撒在井边,呼曰“引龙回”,以求风调雨顺。

撒法各地不尽相同,一般是从井边开始,一路逶迤撒来,步入宅厨,环绕水缸,灰线蜿蜒不断,甚为有趣。

引钱龙

龙司水,水润而生财。

有些地区盛行在二月二这一天“引钱龙”,当然,引的方式也略有不同。

例如有的在水壶里放置几枚硬币,到家附近的水井、流动的河或湖泊打一壶水,一路细洒着回到家,将壶里的水和硬币倒入屯水的缸里,意为龙循水迹引而至家;有的则用铜钱拉红线回家置于瓮中;有的则以煤灰为引钱。

剃龙头

龙抬头这一天最为大众所熟知的习俗应该就是“剃龙头”了。

在这一天,儿童理发,叫剃“喜头”,借龙抬头之吉时,保佑孩童健康成长,长大后出人头地;大人理发,辞旧迎新,希望带来好运,新的一年顺顺利利。

炒蝎豆

这天比较盛行的风俗是炒蝎豆。

潍县、莱州等地称作“报捷”,谐音“爆蜇”,据说吃了炒蝎豆,一年不被蝎子蜇。

郓城等地称作“炒蝎子爪”,孩子们边吃边唱道:“吃了蝎子爪,蝎子不用打。

”蝎豆一般用黄豆炒制,有的蝎豆还粘上糖面,有的在盐水中泡过,香脆可口,还有的把面棋子和蝎豆一块炒,花样甚多。

吃蝎豆不仅可以辟蝎,还有人说谁要是吃了七家的蝎子爪,谁就能长命百岁。

除胶东部分地区外,其他各地的二月二都流行此俗,不过,在蝎豆之外又加上了瓜子、爆米花等,这是炒蝎豆风俗的一个新发展。

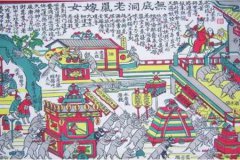

接“姑娘”

二月二还有一项重要的习俗就是接“姑娘”,即娘家人接回已出嫁的女儿,故有“二月二,带姑娘”之说。

苏北人的礼数多,其中正月里“姑娘”是不能住在娘家的,初二到娘家拜了年后也必须当天赶回婆家。

但到了二月初二,娘家人就来接女儿回去,住上几天,一是正月里忙活了好长时间,比较劳累,接回娘家好好歇一歇;二是新的一年刚开始,又要忙碌了,所以要犒劳犒劳她。

在被接回来的日子里,“姑娘”除了吃喝,就是串门聊天儿,轻松而愉快。

而城里人“带姑娘”则是姑娘、女婿一起带回来吃一顿丰盛的中饭。

此习俗在我国北京及北方大多地区也很流行,不少地区一直沿续至今。

二月江南花满枝,他乡寒食远堪悲。

出自唐代:孟云卿的诗的《寒食》 二月江南花满枝,他乡寒食远堪悲。

贫居往往无烟火,不独明朝为子推。

思乡寒食节 孟云卿的简介 孟云卿,字升之,平昌(商河县西北)人。

约生于725年(唐开元十三年)。

天宝年间赴长安应试未第,30岁后始举进士。

肃宗时为校书郎。

存诗17首。

其诗以朴实无华语言反映社会现实,为杜甫、元结所推重。

孟云卿与杜甫友谊笃厚。

758年(乾元元年)夏,杜甫出任华州司公参军,行前夜饮话别,并以诗相赠,即《酬孟云卿》。

同年冬,他们在洛阳相遇,同到刘颢家中畅饮。

杜甫又写了《冬末以事之东郊,城湖东遇孟云卿,复归刘颢宅宿,饮宴散因为醉歌》一诗,记叙此次邂逅相遇彼此喜悲交集的情景,表达了诗友间的诚挚感情。

《寒食》孟云卿 古诗赏析《寒食》孟云卿 古诗节在冬至后一百零五天,当春二月。

由于江南气候温暖,二月已花满枝头。

诗的首句描写物候,兼点时令。

一个「满」字,传达出江南之春给人的繁花竞丽的感觉。

这样触景起情,颇觉自然。

与这种良辰美景相配的本该是赏心乐事,第二句却出人意外地写出了「堪悲」。

作者乃关西人,远游江南,独在他乡,身为异客;《寒食》孟云卿 古诗佳节,倍思亲人,不由悲从中来。

加之,这里的「《寒食》孟云卿 古诗」二字,除了指节令之外,还暗含少食、无食之意,一语双关,因此「他乡《寒食》孟云卿 古诗」也就更其可悲了。

诗中常见的是以乐景衬哀景,即反衬的艺术手法。

而此诗在写「他乡《寒食》孟云卿 古诗远堪悲」前却描绘出「二月江南花满枝」的美丽景色,在悲苦的境遇中面对繁花似锦的春色,便与常情不同,正是「花近高楼伤客心」,乐景只能倍增其哀。

恰当运用反衬的艺术手法,表情也就越有力量。

下联承上句「《寒食》孟云卿 古诗」而写到断火。

《寒食》孟云卿 古诗禁火的习俗,相传为的是纪念春秋时贤者介子推。

在这个节日里,人们多外出游春,吃现成食物。

野外无烟,空气分外清新,景物尤为鲜丽可爱。

这种特殊的节日风物与气氛会给人以新鲜愉快的感受,而对于古代贤者的追思还会更使诗人墨客逸兴遄飞,形于歌咏。

历来咏《寒食》孟云卿 古诗诗就很不少,而此诗作者却发人所未发,由「堪悲」二字,引发出贫居《寒食》孟云卿 古诗与众不同的感受来。

《寒食》孟云卿 古诗「无烟火」是为纪念子推相沿而成的风俗,而贫居「无烟火」却是为生活所迫的结果。

对于富人来说,一朝「断炊」,意味着佳节的快乐;而对于贫家来说,「往往」断炊,包含着多少难堪的辛酸!作者巧妙地把二者联系起来,以「不独」二字轻轻一点,就揭示出当时的社会本质,寄寓着深切的不平。

其艺术构思是别致的。

将貌似相同而实具本质差异的事物对比写出,这也是一种反衬手法。

此诗借咏「《寒食》孟云卿 古诗」写寒士的辛酸,却并不在「贫」字上大作文章。

试看晚唐张友正《《寒食》孟云卿 古诗日献郡守》:「入门堪笑复堪怜,三径苔荒一钓船。

惭愧四邻教断火,不知厨里久无烟」,就其从《寒食》孟云卿 古诗断火逗起贫居无烟、借题发挥而言,艺术构思显有因袭孟诗的痕迹。

然而,它言贫之意太切,清点了一番家产不算,刚说「堪笑」、「堪怜」,又道「惭愧」;说罢「断火」,又说「无烟」。

不但词芜句累,且嫌做作,感人反不深。

远不如孟云卿此诗,虽写一种悲痛的现实,语气却幽默诙谐。

其三、四两句似乎是作者自嘲:世人都在为明朝《寒食》孟云卿 古诗准备熄火,以纪念先贤;可象我这样清贫的寒士,天天过着「《寒食》孟云卿 古诗」生涯,反倒不必格外费心呢。

这种幽默诙谐,是一种苦笑,似轻描淡写,却涉笔成趣,传达出一种攫住人心的悲哀。

这说明诗忌刻露过火,贵含蓄耐味。

而此诗也正由于命意新颖,构思巧妙,特别是恰当运用反衬手法,亦谐亦庄,耐人咀嚼,才使它成为难以数计的《寒食》孟云卿 古诗诗中不可多得的佳作。

《寒食》孟云卿 古诗创作背景孟云卿天宝年间科场失意后,曾流寓荆州一带,过着极为贫困的生活。

就在这样的飘泊流寓生活中的一个《寒食》孟云卿 古诗节前夕,他写下了这首绝句。

孟云卿名句推荐 贫居往往无烟火,不独明朝为子推。

作者:孟云卿:出自《寒食》

二月卖新丝,五月粜新谷。

咸通十二年(871)登第,官华阴尉。

到任时,除琴书外,身无余物。

其诗语言朴实,辞浅意哀。

不少诗作对封建统治阶级对人民的残酷剥削进行了深刻揭露,对广大田家农户的疾苦则寄予极为深切的同情。

代表作有《咏田家》、《田家二首》、《短歌》、《早发邺北经古城》、《杂怨》等,其中以《咏田家》和《田家二首》(其一)流传最广(《田家二首》(其二)后人多认定为李绅的作品,故不提)。

《咏田家/伤田家》聂夷中 古诗翻译二月里蚕儿刚刚出子,就早早的卖掉了一年的新丝,五月里秧苗还在地里,又早早的卖去了一年的新谷。

只顾医治眼下的毒疮,也只有剜去自己心上的肉。

我但愿君王的心啊,能够变成一支光明的蜡烛。

不要再去照亮那穿着绫罗绸缎的富贵人家的筵席,而只是来照看照看这无衣无食的逃亡庄户的茅屋。

《咏田家/伤田家》聂夷中 古诗鉴赏《咏田家》是聂夷中的代表作,也是晚唐诗歌创作中的艺术佳品。

诗中运用形象生动的比喻和鲜明对比的表现手法,愤怒地控诉了形形色色的高利贷给唐末农民所带来的深重苦难,表达了诗人对广大农民的深厚同情。

此诗问世后,深受唐末统治者重视。

据《资治通鉴》卷载,宰相冯道向后唐皇帝李嗣源述说农民痛苦之时,就在朝堂上诵读了这首诗。

诗的前四句为第一层,主要描写残酷的高利贷剥削给广大农民所带来的剜心割肉般的痛楚。

“二月卖新丝,五月粜新谷”,写出了农民在青黄不接之时被迫借贷的悲惨境地。

二月还未着手养蚕,五月稻子尚处青苗期,然而,贫苦的农民迫于生计,为济燃眉之急,竟不得不以未来的新丝、新谷作抵押,借上“驴打滚”的高利贷。

“二”、“五”月极言时间之早,这么早就背上阎王债,足以说明农民已到了山穷水尽、骨枯髓干的地步。

“卖”、“粜”状其只出不入,深刻反映了农民的辛酸血泪和无比痛苦。

“医得眼前疮,剜却心头肉”两句,运用比喻的手法,形象地揭示出高利贷吮血噬骨的残酷剥削本质。

剜却性命攸关的“心头肉”以疗眼前毒疮,是迫不得已,其后果更是不堪想象。

旧伤未愈添新伤,穷困伴着死亡行,这就是对当时广大农民濒临绝境的高度概括和生动写照。

诗的后四句为第二层,主要是直抒胸臆,尽吐胸中块垒,表达诗人对解决正在激化中的社会矛盾的希望和设想,深寄对“君主”的讥刺之意。

诗人把解决矛盾的希望寄托在“君王”身上,这反映出作者存在一定的时代和阶级的局限性,但是,也从另一个侧面深刻地揭露了封建社会最高统治者“君王”所代表的个人利益。

“君王”之“烛”只照地主豪绅,权贵达官,而其光不可射及逃亡的农舍,这就含蓄而尖锐地讥刺了“君王”的不恤黎庶,使读者能够透过黑暗的社会现实,思味出那激化社会矛盾的真正罪手。

这首诗之所以向为人们所传诵,除了它真实而带有高度概括性地再现了封建社会的黑暗现实、反映了农民的痛苦生活、具有高度的思想性之外,还在于它有高超的表现技巧。

首先,形象的比喻,高度的概括,使得诗歌的容量更为广阔。

对农民被迫借取高利贷及其更惨痛的后果,诗人并未明白道出,而是用“剜却心头肉”以“医得眼前疮”来比喻之。

剜肉补疮,并非根本的疗毒之策,它只会造成更加严重的新局面。

这样以剜肉补疮来比喻农民以借高利贷济燃眉之急,是再形象不过了,也是再具有高度概括力不过的了。

这个比喻,一方面使诗歌的形象具备了可感性,另一方面也深刻地揭示了问题的本质,使有限的形式容纳了无限广阔深厚的社会内容。

其次,鲜明的对比手法的运用,把封建社会中贫富悬殊的阶级差别给历历如绘的描写出来了。

“不照绮罗筵,只照逃亡屋”,本是对“君王”的希冀之语,但其中却包含了双重对比的意味。

从“君王”的角度来说,恩泽不均,只顾富室,不恤贫苦,这一对比,就把“君王”的阶级立场给鲜明地展示在读者面前;从社会现实的角度来看,一边是权贵豪门华丽的衣着,丰盛的筵宴,一边却是无衣无食,贫困破产,逃亡在外。

这一对比,就把地主富室用高利贷剥削农民的严重恶果给突现出来了。

如此形象的对比,也把作者鲜明的爱憎之情给烘托得淋漓尽致。

此外,这首诗的语言颇质朴通俗,感情也很真诚感人,充分显示了聂夷中驾驭语言、节制感情的功力。

聂夷中名句推荐 六月禾未秀,官家已修苍。

作者:聂夷中:出自《田家》父耕原上田,子劚山下荒。

作者:聂夷中:出自《田家》

声明:本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理