拉郎配是什么意思?拉郎配黄梅戏有着什么样的故事?

【千问解读】

说起拉郎配,可能很多人都非常的陌生。

拉郎配其实就是古代的一种相亲,在中国的戏曲文化中的黄梅戏中就有着拉郎配这样的剧目。

下面小编就带大家一起来了解下,黄梅戏中一对没有任何感情基础的男女是如何被凑到一起的故事吧。

宋家书馆里,衣着朴素却温文儒雅的秀士石子文给金家典当行钱掌柜的闺女钱美玉留下了深刻的印象。

从弟弟钱小乐处打听到石子文父母双亡,自己尚无家眷后,钱美玉暗暗地喜欢上了石子文。

此时,钱掌柜和石子文的姑母正分别为女儿和侄子的婚姻大事左右奔走,只苦于钱美玉和石子文都对父母至亲包办的婚事不甚满意而暂时不提。

岁考在即,全心备考后的石子文为置办一身得体的行头,忍痛将先父留下的一方镇纸和姑母的戒指押到了金家典当行。

可惜,台州主考贪敛无度,石子文的文章虽气势如虹,但也只落到三等之列。

正在石子文郁郁不快的时候,传来天子驾崩,太子登基的消息。

回到书馆后,石子文继续带领一群学童朗读诗文,自己则秉烛苦读,期望来年再试。

新太子登基,开始有谣传说朝廷要在江浙一带挑选良家女子充实后宫。

听到这个消息,顿时民间已是娶媳嫁女,忙成一片。

为了不让女儿韶华空逝,钱掌柜在与宋员外提亲遭到冷水泼面后想到了书馆里的穷秀士石子文。

此时,钱美玉早已通过在书馆上学的弟弟钱小乐巧传信物,与石子文私定终生。

寒来暑往,一晃大半年过去了。

就在石子文和钱美玉正情深意笃时,外间传来消息说太子年岁尚小,选秀一事暂时延迟。

选秀的事被延迟,钱掌柜就开始反悔。

为了能退婚,反悔后的钱掌柜甚至将石子文告上了公堂。

最后,在台守吴公弼大人主持公道下,在岁考中拔为前列的石子文与钱美玉结成百年之好。

据清人《坚瓠集》:康熙壬申仲冬,讹传朝廷采选绣女,“邑中之民”,“纷纷嫁娶,花轿盈街,鼓吹聒耳”。

据当时一首谑词说:“呼掌礼数遍追求,唤喜娘多方寻觅。

”

又据《紫桃轩杂录》记述,也是由于朝廷点绣女,“育女者,昼夜仓皇”,有一人家嫁女“颇从容”,居然找了匠人为女缝嫁衣。

嫁衣缝好,女婿已为别家抢去婚配。

因此,“举家无措,即呼匠者与结花烛”。

又,元朝至正年间,民间讹传朝廷选美,因此自中原至江南,年十二、三,便为婚配。

有一首歪诗说:“夜来明月楼头望,唯有姮娥不嫁人。

”而明朝隆庆戊辰,有人假传奉旨选宫女,于是浙、直一路,不问良贱富贵,一语成婚。

因而好事者改前两句诗为:“夜来明月楼头望,吓得姮娥要嫁人。

”后又有讹传,说要选寡妇伴送美女入京。

于是,寡妇无论老少,赶紧嫁人,又引出一首歪诗曰:“堪笑一班贞节妇,也随飞诏去风流。

”

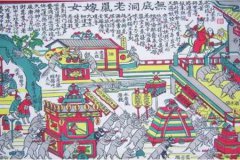

《拉郎配》也是川剧传统喜剧经典剧目,是高腔传统大幕戏,根据川剧传统剧目《鸳鸯缘》整理而成。

演的是皇帝选美,钦差到钱塘挑选美女800名。

钱塘有女之家大祸临头,慌忙选婿嫁女。

书生李玉游学归家,途中先后被王员外、张卖打、钱塘县令三家拉去作新郎。

后闹至县衙,钦差判李玉娶民女张彩凤为妻;王员外和县令的女儿则充抵800名之末数送往京城。

帝王选秀女,给民间带来极大的痛苦,民间百姓家常把女儿入宫看作是陷入火坑,千方百计逃避采选,有时听到风声,也会害怕。

这是民间流传的“拉郎配”故事的由来。

看来“拉郎配”所带来更多的是弱方的痛苦。

现如今“拉郎配”的含义被广泛延伸,或应用到政治、经济、农业、文化、体育、家电等领域。

大家都明白了其中的意思了吗?

南明为什么熬不过40年?真相是什么

但要细细一比,南宋其实还有个“垫背”:南明王朝。

要是乍一看去,虽然南宋开国“臣构”槽点不少,“开国”早期除了跑还是跑,沦落北方的亲爹亲妈都不管了,还因此和金国将领完颜宗贤成了“疑似实在亲戚”。

可人家南宋好歹命硬啊,接下来又熬了一个半世纪。

再瞧瞧南明呢?别看“小朝廷”换了一茬茬,却都是“起得快灭得快”,加起来才撑了三十九年,其中最“正统”的“”,更是一年不到就灰飞烟灭。

比起“槽点满满”的南宋来,这差距都有点大。

那么问题来了,上吊后,看上去“法统正确”且“坐拥富庶东南”的“南明王朝”,为何会混到连南宋都不如?首先一个原因,就是与地方的实力对比问题。

先看南宋,一场“之耻”,一直让后人有“金人很强大”的感觉。

但事实是,从一个东北小部落,到快速吞并大辽北宋的“大金国”,看上去“满万不可战”的名号响当当。

但实际上,也正因“膨胀”的太快,金国的经济生产都长期落后,“战争后劲”也有限。

比如金国名将完颜杲,对这事儿就十分“门清”:一旦南宋缓过这口气,稳住脚步发展生产军备,那真是“复故土如反掌”。

南宋这边呢?虽然叫“弱宋”,其实宋高宗登基时的形势,还是好的多。

初立国的南宋,还掌握着黄河以南以及关中平原的大片要地。

而且北宋当时最精锐的“西军”,也是实力尤存,多次硬杠金军主力。

后来又打出了、等一群精兵猛将,外加早年南宋,还有赵鼎等能臣主政,生产恢复的不错,岳飞在郾城痛打时,南宋的粮草还充足,不但没加税还给百姓减税修义仓,可以说是越打越强。

这样的实力对比下,到了《》签字前,更成了奇现象:金军五万主力在西线被宋军合围,眼看就要在蜡家城。

东线金兀术的大军,虽有故意放水,一口气打到六合,却也到了“不击自溃”的地步。

所以《绍兴和议》签字后,金国方面非但没有“一统天下”的雄心,反而是“不觉喜感天神”——这真是捡了大便宜了。

看过这一幕就明白,“签字”的“臣构”,哪里是什么“中兴之主”,反而应了一句老话:崽卖爷田不心疼。

就是败家玩意啊。

而到了南明这会,比比北方的,这“实力对比”,却是真不同。

在“清军入关”前,清太宗就一直在,先后多次破关南下,掳掠了大量人口财富,等于是最小代价换最大收益,足以支撑大规模战争。

外加当时的清王朝,已经建立了近二十万规模的精锐部队,以往引以为豪的火器装备,清王朝更是早已反超。

以明末辽东巡抚黎玉田的话说:“(清军)铸炮造药十倍于我之神器也。

” 所以,看上去明朝这边有兵力优势,但在崇祯年间明清的松锦会战里,清军动用的部队,数量就已多于明军。

《明季北略》甚至认为清军动用了二十四万大军。

崇祯上吊后,南明表面上拥有大量军队,但真正能战的精兵,却是少之又少。

无论装备还是战斗力,清军对上“南明”“大顺”“大西”各对手,至少在野战里,都是绝对的压倒优势。

而且对于经略天下,虽然清太宗皇太极在世时,一直在谋求着与明朝的“和议”。

但他在临终时就遗言“若得北京,当即徙都,以图进取”。

到了“摄政王”率清军入关后,眼前的形势,更注定了清军必须南下:一边是战斗力方面的压倒优势,另一面北方经过多年战乱,粮食物资稀缺,原本每年的粮食供应都依赖漕运,这下清军二十多万人杀进来,漕运也断了,控制北方大片土地,粮草物资就是大难题。

正如清朝河道总督杨方兴的所说:如果不能拿下,清军就算占领了北方,也肯定守不住,所谓“入关”,就是空忙一场。

这样的实力对比,也就意味着,如果说清太宗皇太极在位时,还对“和议”望眼欲穿。

那么换成多尔衮,“和议”就是笑话——必须往南打! 如果说实力对比是客观原因的话,那么南明“混得不如南宋”,却也有更主观原因:一把好牌打稀烂。

其实,虽说清军实力够强,但至少南明弘光政权立国后,手里的“牌”也是相当不错:当时富庶的东南半壁尽在手中,军队虽然战斗力差劲,但起码数量没问题,黄得功外加各省兵马,加起来也有百万之多。

最重要的契机时,清军入关后,紧接着和杀得你死我活,根本无力顾及南明。

有李自成们在“挡刀”,南明原本有充足的时间整顿内部,甚至打造坚硬防线,至少顶住清军南下没问题。

可南明在做什么呢?首先在做春秋大梦。

无论是南明主政的马士英,还是“清流”里的实力派,都幻想着和清军议和。

当年崇祯年间与皇太极“议和”时,各级“清流”们抱团反对,到了反对黄了。

这会不用多尔衮提,同一帮人上赶着要“议和”,甚至还表示主动放弃北方失地,和清王朝“以之例平等待之”,而且每年送上“十万岁币”。

只要不打我,怎么着都行啊。

可这群“清流”们的脑筋,完全是形而上,时代不同了,形势不同了,谁还稀罕你那“议和条件”?结果,南明眼巴巴的求和,正好中了清军下怀,一面敷衍一面放心剿灭李自成,然后调转矛头,朝着南明打了过来。

更可笑的是,虽然南明的“重臣”,平日各个高谈阔论,但真到了事儿上,却是昏聩不已。

比如后来死守扬州的史可法,作为南明的督师,当清军正在陕西与李自成鏖战时,他正好撞上了“江北兵变”,驻守睢州的高杰被部下叛变杀害。

这个时候为国防大局,史可法要么应该稳住局势,收拢残兵,要么应该趁清军兵力空虚时收复山东河南,可这位“名流”却吓破了胆,撒腿跑回到扬州,给接下来的南明覆亡挖了大坑。

而且史可法这样的“清流”,放在当时的南明,都算是“良心”。

立国后,各级的高官们,就真以为能偏安了,根本不去想外部的威胁,把明末崇祯年间“卖官鬻爵”“党争”等破事全弄来了。

以至于“中书随地有,翰林满街走”。

各派势力也你争我夺,富国强兵的事儿一件没干,反而在清军南下时再闹出活剧:驻守武昌的左良玉打着“”旗号,向南京大规模进发,双方打得热闹,却叫清军紧接着捡了现成。

结果,号称“天险”的长江,清军兵不血刃就渡了过去。

龙椅上坐了不到一年的弘光皇帝,也沦为了俘虏。

曾经梦想“划江而治”的弘光政权,不到一年就亡国了。

虽然接下来,南明就冒出了好些小朝廷,但天下大势走向,已经没了悬念。

如果说南宋的悲剧,是宋高宗“崽卖爷田”,南明的悲剧,却是战略的昏聩与统治阶层的集体作死,两家的“比烂”,又有多少回味,值得后人警醒长叹。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

春秋时期的战争有什么特点?春秋五霸发动战争的目的是什么?

西周末年,与缯国、和的联军遭遇而在战争中被杀,历史从此进入时期。

春秋时期和战国时期的战争是有明显区别的。

春秋时期的战争是谦谦君子式的贵族战争,其实就是约架。

可以打个比方来说明一下,要攻打,齐侯给鲁侯打电话:“喂,是鲁侯吗?我是齐侯。

” 鲁侯说:“齐侯你好,我是鲁侯,给我打电话有什么事吗?” 齐侯说:“是这样的,我看你不顺眼,后天有空吗?我们打一架。

” 鲁侯说:“后天吗?可以,在什么地方?” 齐侯说了一个地点,两人又详细说了些打仗的事情,然后互相道别。

到了约定的时间,双方就在约定的地点摆开车阵,然后开打。

这就是春秋时期以车战为主的战争,说白了就是贵族间的政治游戏,点到为止。

在师出有名的情况下,双方约定时间、地点、战车数量等,然后开战。

战争中要遵循一定的战争礼义,比如不鼓不成列,大家被约束在一个框架内打仗,通常战争持续的时间非常短、参战人数也少、战争规模小、造成的影响也小。

一般来说,春秋时期的战争基本都在一天之内结束,个别战争可能会持续两天,但并不多,而且,春秋时期的战争有一个非常的特点就是:威信和面子比实际所得要重要的多。

与讲究战争礼义的春秋时期相比,战国时期的战争则主要是有职业军人参与领导的兼并战争,意在争夺资源和土地以及消灭对方的有生力量。

所以无论是持续的时间、战争的规模、参战的人数以及造成的影响远大于春秋时期的战争。

战国时期的战争是相当残酷的,比如著名的,坑杀四十余万降卒,在列国间引起了轰动,这样的事情是万万不可能发生在春秋时期的。

与战国时期的兼并战争相比,春秋时期的战争简直就是小打小闹,只不过是一种政治游戏。

但即便如此,春秋时期的争霸战也是相当精彩的, 自开始打出尊王攘夷的旗帜,名为代周天子讨不臣,实为威服诸侯为自己谋私利,就有了所谓的。

春秋史就是一部诸侯争霸史,周天子式微,谁都想做大哥,领着一群小弟征讨不听话的诸侯国,威服对方,让对方臣服,承认自己的大哥身份。

所以我们看春秋时期的战争都是点到为止的,威信和面子很重要。

再结合战国时期的残酷兼并战争,很多人就以为春秋时期的战争既不会掠夺财物也不会侵占土地。

其实这是一个极大的错觉,这里可以参考两组数据来说明,其一,周武王灭商立周后,”封建亲戚,以藩屏周。

” 周武王、旦和三人就“立七十一国”,再加上后来周天子分封的诸侯国,到春秋初期,诸侯国的数量大约在150个左右,而到了春秋末期,诸侯国的数量顶多也就二十余个,也就是说有春秋时期有一百多个诸侯国消失了,怎么消失的?自然是被别的诸侯国灭掉的。

其二,许倬云在《变迁中的古代中国》中记载了这样一组数据,即公元前722年到公元前464年的259年中,只有38年没有战争,有时候一年之内就有好几场战争。

要知道战争是相当烧钱的,仅仅为了所谓的面子,为了让对方臣服,叫自己一声“大哥”就不停地开战,那需要花费多少的人力物力财力? 要求不抢财物、不占土地,春秋的那些大国早就把自己给耗尽了。

无利不起早,面子和威服之外,财物、土地和其它的利益也是战争所求的一部分,而且也是很大的一部分,只不过没有战国时期的兼并那么而已。

,即便是春秋时期,其实已经,礼乐征伐自诸侯出。

东迁之后,周王室衰落,周天子式微,诸侯国为了自保开始发展自己,扩大地盘,诸侯之间的战争自然也就开始了。

不过春秋时期毕竟周天子还有一定的威信,因此大型的攻灭战很少发生,也就是说诸侯大国和诸侯中国很少会被攻灭,这样很容易引来其他诸侯国的联合攻伐,得不偿失,但小的诸侯国被攻灭则是很正常的事情。

春秋初期的第一强国原本在西周末期只是一个畿内小国,为了发展,三代郑伯将郑国东迁,不断占有别的诸侯国的土地才终于让郑国成为春秋初期的一个强国,后来沦为二流小国,只能说郑国很背,处于,成为的牺牲品。

还有春秋春秋初期的晋献公,晋献公可是号称“并国十七,服国三十八。

”兼并了十七个小国,才让成为春秋一大国,为后来称霸打下了坚实的基础,虽然当时的史籍中很少记载财物的抢夺,但想来也不可能不发生,土地都抢了、占了,财物难道会放弃? 所以说,春秋战国时期的战争也并不是没有财物的抢夺和土地的占有,而且这还是极为平常的事情,即便是尊王攘夷的春秋五霸,也并不是没有攻灭小的诸侯国,占有财物和土地,只要理由得当,小国不过就是盘中肉,该吃还是要吃的。

就拿齐桓公来说,他打出尊王攘夷的旗帜,九合诸侯,一匡天下,但也还是攻灭了谭国、遂国、的小国,既然灭了他们,那他们的土地自然就并入齐国的领土中了,这难道不是掠夺土地,这其中没有掠夺财物。

当然既然是霸主,自然有点霸主的样子,就是要罩着自己的小弟,带领小弟们向周天子纳贡,攻打戎狄等,自然抢夺土地的行为就可能会隐晦很多,至少很少攻灭小国,顶多就是战争结束之后,应下对方的求和,战败的诸侯国很可能会献上土地,这其实也是一种抢夺土地和财物的行为。

即便不为了财物和土地,也有其他的具体利益想要谋求,比如签订某些利己的盟约。

齐桓公因为蔡姬改嫁的事情曾领八国联军攻打,蔡国败了之后,齐桓公继续领军南下,不日达到了的边境。

楚国派来使者说以不相及,则将西周时期不返和楚国不向周天子进贡包茅的事情拿出来作为出师的理由,双方僵持不下,最终签订了“召陵之盟”,这里面就不涉及土地和财物,而是其他方面的利益分割。

综上,春秋五霸发动战争所图的是什么呢?其实多方面的,比如争夺和巩固霸主地位,周天要在他面前矮上三分,底下更是有不少小弟,时不时进贡,更能得到土地和财物,还有其他很多方面的利益。

总之,好处是很大的,要不,晋楚之间就不会有百年的争霸战了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

声明:本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理