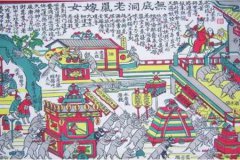

曹植野田黄雀行原文翻译赏析

【千问解读】

说到曹植,大家应该都知道,他在历史上的文学造诣可是非常高的,而且也是写了很多非常有名的古诗词,对于他著作的《野田黄雀行》的原文是什么呢?很多人肯定都不记得吧?今天小编就给大家分享一下关于这首古诗词的翻译及赏析。

1、《野田黄雀行》原文

高树多悲风,海水扬其波。

利剑不在掌,结友何须多?

不见篱间雀,见鹞自投罗?

罗家得雀喜,少年见雀悲。

拔剑捎罗网,黄雀得飞飞。

飞飞摩苍天,来下谢少年。

2、《野田黄雀行》翻译

高高的树木不幸时常受到狂风的吹袭,平静的海面被吹得不住地波浪迭起。

宝剑虽利却不在我的手掌之中,无援助之力而结交很多朋友又有何必?

你没有看见篱笆上面那可怜的黄雀,为躲避凶狠的鹞却又撞进了网里。

张设罗网的人见到黄雀是多么欢喜,少年见到挣扎的黄雀不由心生怜惜。

拔出利剑对着罗网用力挑去,黄雀才得以飞离那受难之地。

振展双翅直飞上苍茫的高空,获救的黄雀又飞来向少年表示谢意。

3、《野田黄雀行》赏析

全诗可分两段。

前四句为一段。

“高树多悲风,海水扬其波”两句以比兴发端,出语惊人。

《易》曰:“挠万物者莫疾乎风。

”(《说卦》)谚曰:“树大招风。

”则高树之风,其摧折破坏之力可想而知。

“风”前又着一“悲”字,更加强了这自然景观所具的主观感情色彩。

大海无边,波涛山立,风吹浪涌,楫摧樯倾,它和首句所描绘的恶劣的自然环境,实际是现实政治气侯的象征,曲折地反映了宦海的险恶风涛和政治上的挫折所引起的作者内心的悲愤与忧惧。

正是在这样一种政治环境里,在这样一种心情支配下,作者痛定思痛,在百转千回之后,满怀悲愤喊出了“利剑不在掌,结交何须多”这一自身痛苦经历所得出的结论。

没有权势便不必交友,这真是石破天惊之论!无论从传统的观念,无论从一般人的生活实际,都不能得出这样的结论来。

儒家一向强调“有朋自远方来,不亦乐乎!”(《论语·学而》)强调“四海之内皆兄弟”(《论语·颜渊》)。

从《诗经·伐木》的“嘤其鸣矣,求其友声”到今天民间流传的“在家靠父母,出门靠朋友”,都是强调朋友越多越好。

然而,正是由于它的不合常情常理,反而有了更加强烈的震撼力量,更加深刻地反映了作者内心的悲愤。

从曹集中《赠徐干》“亲交义在敦”、《赠丁仪》“亲交义不薄”、《送应氏》“念我平生亲”、《箜篌引》“亲友从我游”等等诗句来看,作者是一个喜交游、重友情的人。

这样一个风流倜傥的翩翩佳公子,如今却大声呼喊出与自己本性完全格格不入的话来,不但用以自警,而且用以告诫世人,则其内心的悲苦激烈、创巨痛深,正是不言可知。

“不见篱间雀”以下为全诗第二段。

无权无势就不必交友,这当然不是作者内心的真实思想,而是在特殊情况下所发出的悲愤至极的牢骚。

这个观点既无法被读者接受,作者也无法引经据典加以论证。

因此他采用寓言手法,用“不见”二字引出了持剑少年救雀的故事。

这个故事从表面看,是从反面来论证“利剑不在掌,结友何须多”这一不易为人接受的观点,而实际上却是紧承上段,进一步抒写自己内心的悲愤情绪。

黄雀是温驯的小鸟,加上“篱间”二字,更可见其并无冲天之志,不过在篱间嬉戏度日而已。

然而就是这样一只于人于物都无所害的小鸟,竟也不能见容于世人,设下罗网,放出鹞鹰,必欲驱捕逐得而后快。

为罗驱雀的鹞鹰何其凶恶,见鹞投罗的黄雀何其可怜,见雀而喜的罗家何其卑劣。

作者虽无一字褒贬,而感情已深融于叙事之中。

作者对掌权者的痛恨,对无辜被害的弱小者的同情,均不难于词句外得之。

作者又进而想象有一手仗利剑的少年,抉开罗网,放走黄雀。

黄雀死里逃生,直飞云霄,却又从天空俯冲而下,绕少年盘旋飞鸣,感谢其救命之恩。

显然,“拔剑捎罗网”的英俊少年实际是作者想象之中自我形象的化身;黄雀“飞飞摩苍天”所表现的轻快、愉悦,实际是作者在想象中解救了朋友急难之后所感到的轻快和愉悦。

诚然,这只是作者的幻想而已。

在现实中无能为力,只好在幻想的虚境中求得心灵的解脱,其情亦可悲矣。

然而,在这虚幻的想象中,也潜藏着作者对布罗网者的愤怒和反抗。

曹植诗歌的特点,钟嵘《诗品》的“骨气奇高,辞采华茂”八个字最为确评,也最常为人引用。

但就这首《野田黄雀行》而言,“骨气”(思想内容)确实是高的,而辞采却说不上“华茂”。

从总体上看,这首诗更具有汉乐府民歌的质朴风味。

首先,拔剑捎网、黄雀谢恩这一情节,就明显受汉乐府民歌中许多带寓言色彩的作品的影响。

西汉《铙歌》十八曲中《艾如张》一曲有“山出黄雀亦有罗,雀已高飞奈雀何”之句,对此篇构思的启发,更是显然。

其次,此诗的词句也多质朴无华。

“罗家得雀喜,少年见雀悲”这种句式完全是纯粹的口语,“黄雀得飞飞,飞飞摩苍天”二句中的叠字及顶真修辞手法也都是乐府民歌中常见的。

这些朴实的词句和诗歌所要表现的内容正相适应,如果有意雕琢,其感人的力量也许倒反而会减退了。

于此可见曹植这个才高八斗的作家向民歌学习所取得的成就。

曹丕具有哪些优势?他为什么能胜过曹植成功继位?

之子,母为武宣皇后卞夫人。

那么曹丕为什么能够胜过,继位成功的呢?我认为有以下几点,不清楚的读者可以和小编一起看下去。

1、曹丕具有自身优势 与曹操离异之后,曹丕和曹植的母亲卞夫人成为了曹操的继室。

在这样的情况下,曹丕和曹植自然而然的成为了嫡子。

不过虽然都是嫡子,但是曹丕比曹植年长,故而能够成为嫡长子,在礼法上具备了一定的优势。

除此之外,曹丕还拥有丰富的经验。

在军事上,曹丕十岁就开始跟随父亲曹操征战沙场,作乱时更是险些送上性命。

在政治上,曹丕从公元211年开始就担任五官中郎将,后来更是成为了的副丞相。

作为曹操的副手,辅佐曹操管理政务。

多年的军事磨练与政治斗争,使得曹丕积累了丰富的资历。

曹丕虽然和曹植一样,性格里有豪放不羁的一面。

但是遇到正经事了,曹丕会立刻摆正自己的位置,变得严肃起来。

曹植平时做事特别任性,喝酒不加节制,让父亲曹操特别忧心。

细心的曹丕看到这一点就开始收敛自己,节制自己的各种欲望,平时喜欢打猎现在也不去了。

对待曹操身边的宫女宦官,态度也是和蔼可亲。

曹操本来就觉得曹丕更懂事,再加上身边人经常赞许曹丕,,曹操也就逐渐任何曹丕。

2、曹植一而再再而三地作死犯错,失去了成为太子的机会。

很多人因为曹丕城府深沉,不喜欢他。

实际上,曹丕在成为太子的道路上真的还没用太多权术,因为对手曹植自己就挖了很多坑。

曹丕虽然有许多弟弟,因喜欢打仗而主动退出斗争,曹熊和多病早亡,还不能成为曹丕的对手。

真正有资格和曹丕竞争的,就是才思敏捷、支持者众多的曹植。

根据《》记载,曹操曾经多次想立曹植做太子。

为什么曹操最终没有决定立曹植为太子呢?这是因为曹植有些太过任性,甚至经常越界。

比如,有一次曹植喝多了酒擅闯司马门,触犯了国法,按道理应该要处死。

虽然当时的已经做了傀儡,但是曹操不能不维护汉献帝的面子,可是也不能把自己儿子砍了。

万般无奈之下,最终曹操把罪过推到了公车令身上,把公车令杀了。

不过自此之后,曹植明显在曹操心中地位下降很多。

3、谋士人才对曹丕的支持 在影视作品中,认为在曹丕的夺嫡斗争中发挥了决定性的作用。

然而,事实并不是这样,真正影响曹操的其实是。

有一次曹操问贾诩有关储位的事情,贾诩总是尴尬不言。

曹操问贾诩为什么不说,贾诩回答说“我怕我想的和您想的不一样,所以我不说。

”曹操让贾诩赶快说,于是贾诩回答道,“我在想父子和父子的故事。

”曹操哈哈大笑,之后就立刻决定了立曹丕为太子。

为什么贾诩一说自己在想袁绍和刘表的故事,曹操就立刻拍板了呢?很简单,因为袁绍和刘表都是没有立嫡长子为继承人,而是选择了幼子,这导致了统治区域内乱,最终被外人击败。

曹操心想,立聪明的幼子有可能让大魏重现光武帝时期的盛况,但是也有可能引发内乱使得曹魏很快分崩离析。

立长子曹丕,虽然可能不会让大魏立下大的建树,但是可以在自己死后快速稳定住局面。

于是,在一番思想斗争之下,曹丕最终成为了太子。

所以,曹丕靠着拥有丰富的经验和手段,曹植的任性犯错,还有长幼礼法上的优势和贾诩等人才的支持,最终成为了“太子”,成功继位,并最终建立,成为魏国的开国皇帝。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

曹丕和曹植都很有才华,为什么曹丕能当上帝王?

声明:本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理