清明节为什么即是节日又是节气?这背后有什么来历?

【千问解读】

清明节和春节、端午节、中秋节并称中国四大传统节日,不过这里面只有清明节既是自然节气,又是传统节日。

清明节的节期在仲春和暮春之间,兼具了自然和人文两大内涵。

节气和人文融为一体,也正好体现了天时地利人和三者和谐共存的关系。

古时候清明节的习俗十分丰富,扫墓祭祀和郊游踏青是永恒的两大主题。

下面就为大家简单讲讲丰富多彩的清明节,一起来看看吧。

清明节,是我国众多传统节日中独有两种身份的节日:节气兼节日。

清明,最初是一个提醒农民耕种的节气,后于寒食、上巳两节融合,到唐宋时期成为一个独立的节日。

它由祭祀扫墓和踏青游玩这两大节俗组成,越千年而不衰,有着强大的生命力,深深地扎根于民众的文化心理中去。

清明节强大生命力的背后是深厚文化内涵的支撑,这些文化内涵为清明节的发展注入了源源不断地活力。

这些文化内涵对当今社会的发展也产生了积极的影响和作用。

一、祭祖扫墓是清明节中一项传承悠久的习俗,这一习俗活动在唐朝得到了政府和民众的一致认同

到贞元六年(790年),唐王朝规定在清明节期间放假七天,从而保证官员有充足的时间进行祭祖扫墓,如使得这一节俗活动在唐时的全国范围内盛行起来。

祭祖扫墓,是生者对死者的祭拜仪式。

这一敬祖活动,表达了生者对死者的哀思和敬意。

这一活动,源于中国民众的祖先崇拜。

我国的祖先崇拜源远流长,最早可追溯到图腾崇拜,发展到之后的生殖崇拜,再到之后的灵魂崇拜,最后发展为我们今天意义上的祖先崇拜。

远古时期生产力水平低,民众对自然界的认识有限,只能把各种自然现象看成是某个神灵的启示。

民众为了获得食物,不得不祈求这些神灵的庇佑。

他们认为已逝祖先的灵魂,不仅可以保佑本氏族的人免于灾难和祸乱,驱除疾病邪气,更可以促进人口的繁衍。

因此,每逢氏族有重大事件时,都要祭祀祖先,以求得保佑。

这样世代传承下来,自然就产生了祖先崇拜。

在清明节祭祖活动中,祖先崇拜的对象并不是这一时期整个氏族共同体的祖先,而是本家族的祖先。

人们在清明节这天祭祀先祖,充分体现了我国传统文化中“慎终追远”这一文化内涵。

二、人们的一种普遍心理,就是求福避邪

无论人们在节日期间无论采取什么仪式活动,其目的只有一个就是免除灾祸,希望五谷丰登,清明节的节俗活动也不例外。

清明节的插柳、戴柳习俗,体现了人们免于灾祸的心理。

人们认为,柳枝可以用来辟邪。

如巫师在施法驱鬼时,手拿柳枝,其目的是驱赶煞气。

在人们看来,清明节是煞气最为厉害的时期,这时“阴气”达到最重,会给人带来危害。

人们为了避免这一伤害,会在这一时期将柳枝插到自家的门楣,以此来驱赶晦气。

贾思勰在其著作《齐民要术》中,肯定了“取柳枝著户上,百鬼不入家”这一做法。

江苏武进一带有“居民插桃花、杨柳于门,以祓除邪崇”的习俗,同样,在安徽泾县“谓清明为插柳节,清明日‘于门簪一嫩柳,谓能解邪’”。

清明节的另一节俗活动——寒食禁火,也体现了民众的趋吉避祸心理。

清明寒食期间的禁火活动刚开始大约持续一个月,后在官方的干涉下缩短为三天。

禁火之后,由政府赐新火,以此来免除疾病的困扰。

寒食禁火后重生新火的习俗,表达了米粥霓虹对新希望、新生命的美好期盼。

清明节是融合上巳、寒食两节发展而来的。

上巳节是在水边举行的祓禊仪式,其目的也是希望灾祸或者不祥的事物被带走,让人们远离厄运。

总之,清明节的深层含义是对美好生活的憧憬和追求。

在清明节的节俗活动中,人们祈求丰收,希望身体健康与婚姻美满,子嗣绵延。

三、就清明节而言,感念先祖之恩应是它要突出的主题,清明节文化的精义在于感恩

而这种思想在清明节节俗活动的外在表现,就是清明祭祖。

清明节祭拜的主要对象是自己的先人和父母。

因为对一个人来说,最大的有功之人是自己的父母和先人。

而对于先人和父母的恩德,子女要用“孝”来表达。

这种“孝”体现在儒家思想中,就是“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼”。

清明祭祖扫墓就是“祭之以礼”,人们在清明节在祠堂、坟墓祭拜来表达对父母的感恩之情。

清明节要祭祀自己的父母,还要祭祀列祖列宗,这体现了对血缘先人的感恩之情。

在节日期间人们除了要对自己的祖先进行拜祭之外,还要对那些有功于国家之人进行祭祀,这些祭祀行为表达了人们对自然和国家有功之人的感恩,如清明节期间的黄帝祭陵。

三月三在河南新郑举行的朝拜轩辕黄帝活动,轩辕黄帝是中华民族的的人文始祖,对轩辕黄帝的的祭拜,便是对先人的感恩。

“感恩文化是遗产传承的核心,也是文化传承的前提、保障”。

人们在清明节期间不仅要祭拜自己的祖先和人类的共同祖先,还要祭拜大自然。

因为在先民的意识中,人类的一切生活用品都得益于大自然的恩赐,大自然给予了人类所需的一切。

因此,人类应对大自然心存感念。

而在先民们看来,大自然中水对人类的生存至关重要,这一观念体现到清明节中就是上巳节的水中沐浴。

先民们认为水不仅可以祔除不祥,还可以孕育新生命,上巳节的水中沐浴和临水流觞,就是先民们对自然的一种亲近,通过与水的亲密接触,来表达对水的感恩和敬意。

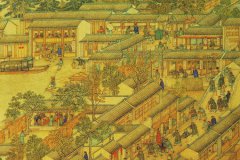

四、清明节,是从一个节气发展而来,人们遵循着这一自然规律,来安排生产和生活

清明时节正是春耕、采茶、养蚕的大好时令。

此时的农家要祭蚕神,吃时令食物。

其中最具代表性节日食品——子推燕、清明狗。

“子推燕”——用面和着枣泥,做成燕子的形状,制作程序和蒸馒头一样,蒸熟之后用柳枝串起来,插在门上,以此来纪念介之推。

“清明狗”,采一些嫩莲,再拌上糯米粉,就制成了。

因此,杭州民间流传着“吃了清明狗,一年健到头”的民谚。

清明时节,天气回暖,万物萌芽,人们在清明节游春踏青可谓是顺应天时,是人与自然的和谐。

如清明节的插柳、戴柳习俗也是顺时精神的最好体现。

插柳,即折取柳枝插于门户、房檐等处,某些地区还要在坟山或农田的田梗旁插柳。

无锡一带有谚语云:“清明插绿柳,稻麦长过头。

”由于柳树本身拥有的强大生命力和旺盛生殖力,人们插柳戴柳的目的就是希望将柳这种强大的生命力移植到自己的身上。

还有民谚说到“清明不戴柳,红颜成皓首”,这种说法将柳顽强的生命力和人们对生命延续的渴望联系起来,反映了古时人们希望能够避灾免祸的美好期望。

清明节期间到处生机勃勃,人们外出踏青,亲近自然,以此来驱散一冬的寒气和抑郁的心情,有利于身体健康。

五、火崇拜,就这样成为了人们的一种潜在意识

古人在日常的生活中离不开火,但火灾又经常给人类造成极大的危害,于是人们对这种不可预知的“火”便产生了敬畏心理。

火崇拜,就这样成为了人们的一种潜在意识。

而人们的这种相关意识,是古人“万物有灵观”的直接产物。

因为,远古时期人们对自然界的认识有限,对很多不能解释的自然想象看成某一神灵的启示,并对这一自然现象顶礼膜拜。

清明时节的禁火、赐火习俗,就是这一火崇拜观念的体现。

原始先民在探索自然界的过程中,由于时代的局限性,对自然界中存在的部分自然现象不能给出合理的解释。

依据他们的思维模式,对其不能解释的自然现象给出自己的解释,这种解释到我国的阴阳五行观念中。

在这一观念下,人们认为“阴”表示的是已逝之人,“阳”表示的是“在生之人”。

“阴”和“阳”又是相互对立统一的,清明节的祭祖扫墓习俗就是将人们的“阴”和“阳”统一起来。

而将二者统一起来的平台,就是在生之人给已逝之人的纸钱。

这一烧纸钱行为,表示已逝之人并没有被在生之人忘记。

原始社会,生产力低下,人们对自然界中存在的不可抵抗灾害,无法预知更无法回避。

在这种社会环境下,单靠个人是无法生存下去的,人们只能群居抵御生活中的灾难。

这样,对于多子多福的观念开始萌芽,生殖崇拜就此产生。

生殖崇拜观念,主要体现在上巳节中的节日习俗。

上巳节的节日活动主要有:会男女,袚禊和招魂续魄。

会男女是为了寻求伴侣,满足情欲,繁衍后代。

从此种意义上讲,上巳节就是一个求偶节、求嗣节。

这一会男女节俗活动,在先秦时期甚为盛行。

为什么说丢荆州的是关羽,却是诸葛亮造成的?

他辅助刘备,贯彻《隆中对》的路线,取得许多重大的胜利,直至以益州为根据地,建立稳定的蜀国。

但他始终没有达到复兴汉室、卒成霸业的目的。

这固然是由于魏、吴力量的强大,然而与诸葛亮在斗争中犯了某些错误,特别是在荆州问题上措置失当,有很大的关系。

按照《隆中对》的路线,首先是夺取荆州。

荆州是曹、孙、刘三方必争之地,谁占据了荆州,谁就可西进四川,东下三吴,为统一中国打开通路。

然而从刘备与的关系来说,荆州既是双方矛盾的焦点,又是建立联盟共同抗曹的交点。

网络图片 刘备不取得荆州,就没有立足之地,不能形成一支强大的力量,孙权就不会重视与他的联盟;若刘备不与孙权联盟共破,任何一方都难以夺取荆州,夺得了也难以保住,这是为后来的历史所证明了的事实。

怎样夺取荆州,如何保住荆州,是刘备集团始终都必须重视的问题。

正是在这个问题上,诸葛亮犯了急躁冒进和重益轻荆的错误。

起先是夺取荆州时急躁冒进。

公元208年曹操大军南下指向荆州时,盘踞荆州的病逝,内部随之发生分裂。

以长子刘琦为首的一派倒向刘备一边,这支力量不大,且屯驻在夏口(今汉口,属江夏郡),时刘备屯樊城,相距颇远。

以次子刘琮为首的一派动摇于曹操、刘备之间,屯聚襄阳,离刘备近,力量也较强。

当时诸葛亮主张立即吞并刘琮,乘机占领襄樊,为夺取全荆州建立基地。

对这个建议,刘备以为不可,借口“(刘表)临亡,托我以孤遗,背信自济,吾所不为”,没有采纳。

结果刘琮降曹,让曹操占领了襄樊,接着南下江陵,兵临孙吴。

后世史家对此事有不同议论:一种意见认为当时刘备完全有力量解决刘琮,占领荆州,没有采纳诸葛亮的建议,是坐失良机;另一种意见认为,刘备虽能吞并刘琮,但不能抵御曹操南下大军,即或占领了荆州,也是保不住的。

应该肯定,在荆州问题上,刘备与诸葛亮并无根本分歧。

刘备对荆州早已,刘表在世时对刘备也早有戒心。

此时刘备不立即吞并刘琮以夺取荆州是正确的,所谓对已故刘表不愿“背信自济”只是托词。

他审度当时形势: 第一,以武力解决刘琮虽不困难,但是难以完全制服刘表集团将士,民心未服。

在刘表集团内掌握兵权并有相当影响的是蒯越、这一干人,他们是当地的望族,反对刘备而倾向曹操,是刘备夺取荆州的极大阻力。

刘备从他的政治生涯经验中,深深感到不取得荆州大多数人的拥护,要在那里站稳脚跟是不容易的。

为此他曾做了不少工作,取得一些成绩,史称:“荆州豪杰归先主者日益多。

”但人数毕竟有限,刘备还难以服众。

的诸葛亮还缺乏这种政治经验,。

第二,荆州是曹、孙、刘三方必争之地,谁抢先占据了荆州,将成为其他两方攻击的目标。

若刘备抢先占领荆州,不仅会受到曹操大军的全力攻击,同时还可能引起孙权的嫉妒,得不到他们的支持,使自己陷于孤立境地,最后还是被迫退出荆州。

第三,曹操是刘备、孙权的共同劲敌,任何一方都不能单独与之抗衡,“外结好孙权”,建立孙刘同盟是战胜曹军的保证,本是《隆中对》的决策,而如何解决荆州的归属问题,是孙刘能否合作的关键。

曹操南下的矛头虽主要指向孙吴,若按诸葛亮的意见抢先占领荆州,孙刘联盟必然不可能建立起来。

孙吴难以抵抗南下的曹操大军,刘备集团更不是曹军的对手,也必然是损兵折将, 再度飘零,只有利于曹操。

网络配图 所以刘备主张暂时不夺取有争议的荆州,先与孙吴建立联盟,同心破曹,是完全符合孙刘双方共同利益。

以后的事实表明,诸葛亮也认识到暂时不取荆州的正确性,故能担当起与孙吴结盟的谈判并完满地达成协议的使命。

曹操大军威逼东吴,孙权忙派人与刘备联系,刘备就毫不迟疑地派诸葛亮与之进行结盟谈判。

建安十三年(208)十月,诸葛亮去柴桑(今江西九江市)劝说孙权,他说曹军虽众,但皆“北方之人,不习水战;又,荆州之民附操者,偪兵势耳,非心服也。

今将军(孙权)诚能命猛将统兵数万,与豫州(刘备)协规同力,破操军必矣。

操军破,必北还;如此,则荆、吴之势强,鼎足之形成矣”。

会谈中诸葛亮只着重分析各方军事实力,争取孙权全力抗曹,绝口不提荆州的归属问题。

“权大悦,即遣、、等水军三万,随亮诣先主,并力拒曹公。

”随后的能取得胜利,正是孙、刘联盟的结果。

刘备趁胜轻易地占领了荆州江南的零陵、桂阳、长沙、武陵四郡,从而初步实现其《隆中对》夺权荆州的计划。

后来曹操听说刘备取得了荆州,大为震惊,“方作书,落笔于地”。

赤壁会战后,曹操兵败北归,当时的主要矛盾降到次要地位,而在荆州的归属问题上,孙、刘两家的矛盾上升到突出地位。

王鸣盛指出:“周瑜方结刘拒曹,曹甫败,旋欲制刘以取荆而并图蜀。

”形势的新变化,刘备是清楚的,所以进取四川时,留诸葛亮、、、等率大军镇守荆州,自己在、等人辅佐下,率兵进攻益州。

诸葛亮镇守荆州的任务是很重大的。

一是要继续极力保持刘孙友好结盟关系,维持刘平共处的局面,保住已得的疆土,使刘备专力西进巴蜀而无后顾之忧,不至于东西两面同时用兵。

二是必须保住荆州的安全,防止曹操再度挥师南下争夺荆州。

在夺取益州的计划顺利进行的过程中,庞统不幸中箭而亡。

与此同时,诸葛亮却丢下荆州,率张飞、赵云等部大队人马开赴四川,把镇守荆襄的重任交给关羽。

网络配图 当时的实际情况正如王夫之所分析的那样,“取蜀之事,先主以自任有余,而不必武侯也”。

诸葛亮的这一行动破坏了原来兵力的战略配置。

若是为了尽速夺取整个益州,诸葛亮这次援蜀还无可厚非,但在益州取得之后,就应该还师荆州,把住入川的大门。

问题在于他没有这样做,到了四川就一直蹲在那里,眼看着刚愎自用的关羽在荆州破坏了孙、平相处的关系,以至于丧师失地,关羽被杀,让孙吴占据了荆襄。

荆州之失,导致公元222年蜀吴,刘备大败,从此刘蜀只能闭守四川一隅,《隆中对》所拟定的统一天下的战略计划终成泡影。

荆州的丧失是诸葛亮重益州而轻荆州的指导思想所造成的后果。

在《隆中对》中,他认为荆州在统一天下的战略地位只不过是“用武之国”,只有军事上的价值,而且在军事上也是处于侧翼地位,所以只需“命一上将将荆州之军以向宛洛”就行了,主力应放在益州,由刘备亲自率领出于秦川以图中原。

诸葛亮对益州的看法则不同,认为是地形险要,“沃野千里,天府之土,高祖因之以成帝业”的地方,政治上、军事上都非常重要,是“复兴汉室”的根基所在。

显然,这里已经包含着明显重益轻荆的思想。

网络配图 王夫之一再批评这一思想的错误,他认为这是不从当时政治形势出发,而仅依据地理形势,“以为制胜之略”,是靠不住的,“而形势之外无恃焉”,其结果是“得则仅保其疆域,失则祗成乎坐困”。

诸葛亮为蜀汉在四川经营了几十年,“而卒不能与争中原者亦在此矣”。

或许有人说,诸葛亮轻视荆州的思想和荆州在赤壁大战以后的变化是有关系的。

赤壁大战之前,“自中平以来,荆州独全,及刘表为牧,民又丰乐”,“沃野万里,士民殷富”。

但是,经过赤壁大战,情况不同了,并引庞统建安十六年十二月说的话:“荆州荒残,人物殚尽。

”实际情形并非如此,赤壁之战虽在荆州地区进行,但为时不久,曹操水军败于孙吴后,加之军中瘟疫流行,便立即撤兵北归,荆州再没有大规模的战争,没有遭到很大破坏,倒是孙吴把占有荆州的图谋提到日程上来了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

小河公主容貌复原图 小河公主为什么千年不腐呢

人们看到这幅小河公主复原图之后,可以看出她的容貌是如何的出色,于是纷纷再一次被她的美貌所折服。

小河公主容貌复原图中人们可以看到她的额头并不是很宽,而颧骨却比较高,眼窝要比一般人深一些,就连眼睫毛都可以看的,她的鼻梁坚挺而小巧,嘴唇轻轻的闭在一起,黒色的头发自然的垂落在肩头,而她的脸上还隐隐的带着一丝迷人的微笑,让人们浮想联翩。

人们根据她留下来的相关资料可以发现,她是一个出自楼兰的姑娘,这让人们十分地震惊,然而她的容貌却有让人们感觉似乎离自己非常的近,她是高贵迷人的,也给人们留下了众多的谜团。

小河公主为何千年不腐呢 小河公主作为楼兰的一大美女,又被人们称作“微笑公主”,这个名称的由来主要是因为考古学家们在发现她的时候,她的脸上带着美丽的微笑,这在迄今被发现的木乃伊中是极少见的。

网络配图 虽然小河公主在新疆罗布泊流域沉睡了四千年,但是由于她的尸身没有腐坏,所以她脸上神秘微笑的轮廓还是十分清晰可见的。

那么小河公主为何千年不腐呢?考古学家们在对小河公主进行研究检测的时候发现了她的身上有奶类物质,因此他们猜测小河公主为何千年不腐的原因可能与这些奶类物质有关。

后来这种猜测得到了证实,小河公主千年不腐的原因与在其胸部发现的奶类物质有一定的关系,因为这种奶类物质有一定程度的防腐朽作用。

不同于埃及经过脱水以及采用香料防腐的木乃伊,小河公主的干尸上没有找到任何脱水和使用香料的痕迹,这也就使奶类防腐的观点更加让人信服。

但是这类奶类物质的防腐朽作用是十分有限的,主要的防腐原因还是环境因素。

通过对干尸的研究和其出土的结构来看,可以推测出四千年前的情景,斗篷严密的包裹着尸体,两根胡杨树干完全被掏空,固定在一起后,有诸多小挡板用作棺盖,使其尸体得以密封保存,隔绝氧气。

小河流域本身就处于沙漠,常年干燥,再加上这样的密封保存,营造了一个密闭不透风,而且十分干燥的空间环境,就连细菌也很难办法进入,正是因为这样,小河公主才得以千年不腐,永远保持微笑。

小河公主现在在什么地方呢 2003年,考古学家在小河遗址发现了一具美丽的干尸,在发现的时候,这具美丽的女尸面带着微笑,经历了四千年,仍然保存的这么完好,这具在新疆罗布泊流域被发现的干尸,被人们称作“小河公主”。

那么,小河公主现在在什么地方呢?网络配图 关于小河公主现在在什么地方这个问题,可以追溯到她刚刚被挖掘时,当小河公主第一次被发现的时候,是在一个有一千个棺材的墓地里,这里也就是人们常说的小河流域,但是在那之后,这位永远微笑着的小河公主,就再次深陷于沙漠之中,再也无人见过她的美丽容貌。

直到七十年之后,小河公主再次被瑞典的考古学家们发现并挖掘,这次被发现的地点是新疆的罗布泊流域,当时小河公主被发掘时,考古学家对整个流域的干尸进行基因的采取和分析后发现,大部分的木乃伊都同时具有亚洲和西欧的基因特征,小河公主也不例外,然而,小河公主的亚洲基因占其基因的一半以上,所以小河公主算是亚洲人,又由于小河公主是在新疆发现的,所以小河公主现在被存放在了新疆地区。

随着小河公主被越来越多的人了解,人们想要知道小河公主现在在什么地方?其实,一般这种出土的干尸都会珍藏于当地的博物馆,小河公主现在就珍藏在新疆自治区博物馆,在这个博物馆的官方网站上可以看到对小河公主的介绍。

小河公主是怎样发现的呢 小河公主发现在新疆罗布泊流域,这是一具女性干尸,发现的时候保存十分完整,面带十分清晰的微笑,因此也被人们称作为微笑公主,小河公主是众所周知的楼兰美女。

小河公主曾两次被发现,在2003年的时候,考古学家对小河流域进行挖掘探索,小河流域的文明由此被揭开,小河公主的面容也揭然于世。

那么小河公主是怎样发现的呢? 第一次发现小河公主是在1934年,当时考察团的贝格曼在塔里木盆地发现了一个古墓葬,这个古墓葬里有一千多具棺材,小河公主棺就是其中的一具。

在发现这具美丽的干尸时,她面带着微笑,有着高贵的穿着,头戴一顶帽子,眼睛深邃而美丽。

这次发现使贝格曼十分高兴,他向西方世界介绍着这个神秘的微笑公主,但是在第一次发现之后,这位小河公主再次沉没于沙漠之中,在后来的几十年中,再也没有人找到她。

网络配图 小河公主是怎样发现的呢?小河真正为世人所知是在2003年,当时经过国家文物局的批准,考古学家对小河流域的墓地进行再一次的考古挖掘和探索,发现了这具美丽的干尸,她的身体保存得十分完整,而且考古学家对进行了基因的进一步分析,推测了解了小河公主的身世和死因。

小河公主是怎样发现的,总的来说,小河公主是经历了1934年贝格曼考察中的惊世一现,到2003年的考古学家探索挖掘而昭然于世。

小河公主怎么死的死时多大年龄 众所周知,小河公主是楼兰美女的典型代表人物之一,这个沉睡了四千年的女性干尸,在被发掘的时候,仍然面带微笑,脸部轮廓清晰可见,发现的时候是在新疆的罗布泊,根据分析研究可以看出当时这个流域是一个东西方人种混合居住的地域。

很多人好奇小河公主怎么死的死时多大呢?这些都要从对干尸的研究中寻找答案。

小河公主是一具身长158厘米的女性干尸,鼻子尖尖的而又十分小巧,眼睛十分深邃,头发主要是灰棕色的,这些面部特征均与西方人相似。

后来考古学家们为了确定小河公主是否是西方人,便对其进行了各方面的检测,然而检测中却发现在小河公主的脖子处和胸部都有奶类,考古学家怀疑小河公主或正处于哺乳期。

后来考古学家们还发现了小河公主的腹部有微微凸起的痕迹,考古学家推测她可能是因为难产而死。

小河公主可能是因为难产而死,那么在死的时候她有多大呢?虽然经历了四千年之久,但是通过对小河公主骨骼和牙齿的研究检测,人们还是发现了在小河公主死亡的时候,她大概是三十五岁的年龄。

在三十五岁的时候,保持着微笑进入了几千年的长眠。

以上关于小河公主怎么死的死时多大终究只是考古学家们的推断与猜测,小河公主的真正死因及死亡年龄还处于不断的研究与探索阶段。

网络配图 小河公主到底是谁呢 近几年来小河公主这个名字十分的响亮,人们对她有着很大的兴趣,而她的微笑和身上所蕴含的秘密更让人们好奇不已,从这个名字来看似乎她是某个国家的公主,但是事实上却并不是这样,那么小河公主是谁呢? 关于小河公主是谁这个问题,其实人们并不知道她确实的身份,她是在2003年的时候,考古学家们在新疆地区的小河遗址上发现的,当时这具女性干尸带给人们很多的震撼,经过研究之后,考古学家们再次被震惊了,因为她居然是四千多年前的楼兰姑娘,最让人惊讶的是,尽管时间已经如此的久远,但是这具干尸的保存却十分完好,就连面部的表情都十分清楚,甚至可以看见她浓密的眼睫毛,于是人们纷纷被她出色的容貌和保存的完好性所震撼了,因为她是在小河遗址上被人们发现的,这才为她取名叫小河公主。

尽管她生活的年代距离现在十分的遥远,而且资料并不充足,但是人们并没有放弃研究小河公主的身份,在2005年的时候人们根据她的骨骼基因发现,她的身上有着东西方融合的基因,因此便断定她是新疆人士,因为早在四千多年前新疆那边的人就已经开始混居了,但是关于她具体是谁这个谜团依旧没有答案。

不过人们根据她身上的衣着发现也许她的身份并不一般,甚至可能十分地崇高,因为这些贵重的衣物并不是普通人可以穿戴的。

尽管关于她的身世之谜还没有揭开,但是人们却依旧没有放弃! 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

声明:本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理