古书枕中记说了什么

【千问解读】

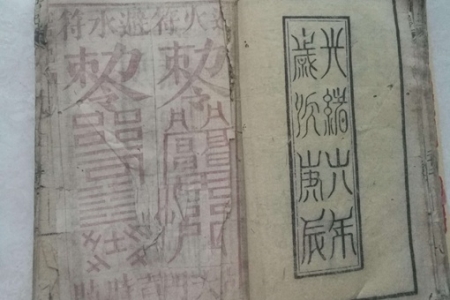

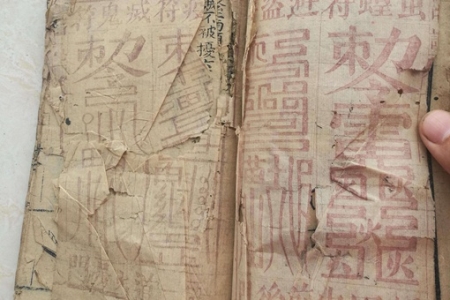

说到这个古书《枕中记》还是挺有意思,好像版本还挺多的,最近很多人也说了,想看看这个《枕中记》到底有什么故事,那么这个古书枕中记到底说了什么呢?这个枕中记主旨是什么呢?下面就着这个问题一起来分析看看吧!

古书枕中记说了什么

唐代传奇《枕中记》的故事大意是:唐开元七年(公元719年),卢生郁郁不得志,骑着青驹穿着短衣进京赶考,结果功名不就,垂头丧气。

一天,旅途中经过邯郸,在客店里遇见了得神仙术的道士吕翁(明代剧作家汤显祖创作的《邯郸记》,将吕翁改为八仙之一的吕洞宾),卢生自叹贫困,道士吕翁便拿出一个瓷枕头让他枕上。

卢生倚枕而卧,一入梦乡便娶了美丽温柔出身清河崔氏的妻子,中了进士,升为陕州牧、京兆尹,最后荣升为户部尚书兼御史大夫、中书令,封为燕国公。

他的5个孩子也高官厚禄,嫁娶高门。

卢生儿孙满堂,享尽荣华富贵。

80岁时,生病久治不愈,终于死亡。

断气时,卢生一惊而醒,转身坐起,左右一看,一切如故,吕翁仍坐在旁边,店主人蒸的黄粱饭(小米饭)还没熟哩!即黄粱梦(黄粱一梦)的由来也是来于此了。

枕中记主旨是什么

主旨其实就是对美好生活的向往。

虽然是做梦,但是希望还是非常好的。

明朝第一思想犯李贽:到底说了什么被捕入狱

图片来源于网络 《李贽:明朝第一思想犯》是一篇介绍讲述李贽一生的文章,在网上颇为有名,还被多家媒体转载过。

作者名叫彭勇,是中央民族大学的教授,研究方向是明清的历史。

文章标题就把李贽评价为明朝第一思想犯,内容里更是在小标题上依次评价他为傲慢清官、学术和尚以及剃刀下的亡魂,分别讲述李贽为官时、寓居研究学术时以及最后被捕入狱时的经历。

文章最为出彩的地方就是作者诙谐幽默的文风,仿佛他不需要顾及历史的严肃性。

文中对李贽以及他人的调侃和讽刺无处不在,比如他说李贽出畅销书是大众偶像,说顾炎武嫉妒得说话酸溜溜,说李贽不要天上掉下的馅饼等。

此外,作者在文章里用词也十分现代还有不少网络用语,他用“小样”、“粉丝”、“幸福像花儿一样”等。

《李贽:明朝第一思想犯》不是一篇正统的历史文章,更像是故事小品文。

虽然作者戏谑李贽,但他仍保持底子里对他的尊敬,真正讽刺的对象是明朝的朝廷与社会。

这从文末最后一句话可知,李贽用剃刀自刎追求了他的自由,他的死“宣告了明末思想界的沉寂,宣告了自由时代的遥遥无期,也宣告了对封建朝廷无声的蔑视”。

李贽的思想主张 李贽是著名的思想家,他提出的许多主张,现在大多被现认为是进步的。

图片来源于网络 他的哲学思想与当时正统的理学不同,偏向于主观唯心主义,这跟他信奉心学和佛家有不少关系。

李贽强调“真心”,认为世间万事都只存在于一颗真心之中,这和的主张可谓一脉相承。

李贽的思想主张极具批判性,和传统不符甚至相对,这也是他常被认为离经叛道以及最后被捕入狱的原因。

他批判的对象有:一,儒家学说。

他贬低甚至否定和的圣人地位,认为人人都可以成为圣人,所以不用向圣人学习,更加没有必要以他们的是非观作为自己的标准。

这一主张本质上就是在崇尚个性。

二,封建礼教。

他抨击封建礼教对思想的禁锢,尤其为受压迫的妇女鸣不平。

为此,他时常痛斥那些维护封建礼教的人,指责他们是假道学,是伪君子。

三,封建统治。

李贽著有一本《藏书》,对许多历史人物进行了评价。

他揭露封建统治者的残暴、朝廷的腐败,这是他在表达对现实政治的不满。

四,重农抑商。

他主张功利主义,强调商业的重要性。

这些主张在当时形成了轩然大波,被当时以及后来明清的许多文人狠狠地批判。

在文学上,李贽提出了“童心说”。

他主张写文作诗不能弄虚作假,而要表达个人内心的真实的感情和想法。

他的这一主张,是在反对当时社会上流行的复古的文风。

李贽名言 李贽是一代思想伟人,而他的思想主张基本包含在他的著作文章中,而那些文字也成了他的警世名言,发人深省。

图片来源于网络 “穿衣吃饭,即是人伦物理;除却穿衣吃饭,无伦物矣。

”李贽认为理就在人们穿衣吃饭的日常琐事当中,这是在肯定人的欲望,也是他“真心”观念的体现。

他批判理学,厌恶道学家,这句话就是在对它发起挑战。

理学强调灭人欲,这是最重要的观点之一,认为想要学到理就必须控制甚至消灭自己的欲望,后来也就成了封建礼教禁锢自由的思想来源。

“私者,人之心也,人必有私而后其心乃见。

”李贽承认人的私欲,认为那是人伦,是人心。

由此,他也认可商人追求利益的本性,不贬低反而重视商业,反对中国延续上千年传统的重农抑商的政策。

“圣人不曾高,众人不曾低。

”李贽否定孔子、孟子的圣人地位,认为孔孟非圣人也和常人一样,两者没有高低之分,所以人人皆可成圣。

他批判明朝一味加强儒家正统、捧高圣人地位的做法,认为不能以此为一成不变的教条。

“壮士不忘在沟壑,烈士不忘丧其元。

”据说,这句话是李贽在狱中夺剃刀自刎前所写,他用这句出自孟子之口的话来表明自己心志。

李贽深知自己的思想不容于世,所以早就预言了自己死在监狱的宿命,而他为了自己所追求的的真理不畏死愿牺牲。

李贽死于什么时间 李贽死于三十年(1602年),他自刎在监狱里,死时76岁。

图片来源于网络 在狱中,有人为他剃头时,李贽趁机夺过剃刀自刎而死。

其实当时按照圣旨他是要被押送到福建的,但李贽知道后宁愿身死。

这是因为在几年前,他就选择“荣死诏狱”作为自己的归宿,并且认为这是天下第一等的好死法,他甚至留下遗言为自己的坟墓作了安排。

而在被捕时,他还作诗说天下都去过了,就没去过监狱。

所以,李贽是自愿牺牲,为坚持自己的思想而死,无所他求。

李贽的死也许怪不得他人,但被捕就是他人作祟了。

抓捕李贽的旨意,是当时的万历所下。

因为有官员向皇帝上奏,说他离经叛道、蛊惑人心还有勾引人妻等等。

前面的指责也许有理,后面指责李贽作风淫乱的就只能说是纯属诬陷了。

这个官员名叫张问达,是人。

东林党是当时的一个官僚集团,常常批评朝政,也颇为关心社会。

李贽和他们最大的区别在于,李贽揭露和批判的对象不是一朝一官,是儒家、整个封建统治和礼教。

所以在东林党人看来,李贽的言论就是离经叛道,就是异端邪说,应该把人抓起来降罪,而他的著作更应该焚毁。

至于皇帝下旨逮捕李贽,这是因为明朝就是以儒学尤其是理学来统治国家,而李贽的思想反对的就是他们治国之本。

而且李贽的著作和言论在民间还颇受欢迎,这是皇帝不能容忍的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

孙登死后孙权说了8个字为什么南京王朝太子多早死?

按过去确立太子“立嫡不立庶,立长不立幼”的一般原则,吴国的第二任皇帝是怎么也不会有最小儿子孙亮份的。

虽然大儿子孙登是庶出,孙权还是青睐这个儿子的。

魏文帝黄初二年(公元221年),孙权为吴王时,立孙登为王太子;黄龙元年(公元229年)孙权在武昌称帝,立孙登为皇太子,孙登时年12岁。

孙登为人谦和,好学上进,严以律己,口碑甚佳,颇得孙权钟爱。

为了培养好自己的未来接班人,孙权派当时的名臣、张休、顾谭、张友等人来辅佐,可见孙权的良苦用心。

谁想,在赤乌四年(公元241年)五月,时年33岁的孙登与大伯父一样,虽然当了21岁的太子,却没有帝王命,身染重病,死了。

这里多说一句,也怪了,在孙登之后,在南京定都的第一代太子命运大多不太好,其有有两位很著名—— 一是,后来时梁昭明太子萧统,于是天监元年(502年)十一月,萧统被立为太子,然英年早逝,未及即位即于中大通三年(531年)去世,谥号“昭明”,葬安宁陵,故后世称其为“昭明太子”。

再是,,在称吴王时,被立为王世子,随宋濂学习经传。

自幼受到悉心教导,对他寄予厚望。

洪武元年(公元1368年)正月,被立为皇太子,确立他为接班人。

想不到,在洪武二十五年(公元1392年)朱标病逝,八月附葬孝陵东,谥“懿文”。

后朱元璋死后,只好让皇太孙、朱标之子继承皇位。

试想,如果是朱标当皇帝,还有起兵夺权的事吗? 为什么南京的第一代太子命多不好?这个一时无法说清。

但是,都说定都南京的王朝是短命王朝,怪南京风水有缺陷,但与太子多短命能无关系?正归正题。

但可以想见,当年孙权对皇太子孙登英年早逝,是十分伤心的,他说了8个字:“国丧明嫡,百福?”做为国群、人父的孙权,这句话令人动容,无奈万分。

想来,和明太祖朱元璋,当年也应该都是这样的心情。

孙登死后,孙权追谥他为“宣太子”,并在离都城建业60里外的句容县境内,为找了一块坟地,将太子安葬,人称“宣太子坟”。

可能是爱子心切,或不忍长子落单,或希望身边有长子永伴,过了三年,孙权将孙登迁葬于钟山之阳自己的寿陵附近,也算是爱子有加的一种表示。

如今孙登的墓址已难觅遗迹了,如果不被毁掉,有朝一日,应能重见天日。

几年前,有关专家曾在这一带朝廷勘测,发现了几处疑为墓穴之处,但因为没有发掘,无法确定。

随机文章隋朝隋炀帝朱贵儿的生平事迹揭秘印加儿童木乃伊真相,活生生儿童被当成祭品活埋(陋习)土星能住人吗,超强风暴/大气压强/低温导致土星不能住人(还缺氧)现实中修仙渡劫的例子,陆家嘴有人亲眼目睹修仙渡劫(谣言)曝光中国异能人士公开,生活在我们身边的异能人士(电人/万磁王)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!