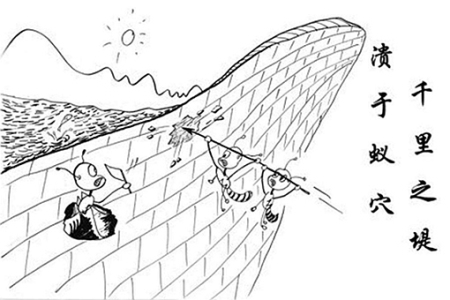

千里之堤,毁于蚁穴体现了相似的安全思想是什么

【千问解读】

最近很多人都在说这个成语还是非常有意思的,比如说这个“千里之堤,毁于蚁穴体”,这个成语也还是非常有意思的,小编觉得这个成语的意思本来就是这个什么不要放弃什么小详情的错误,没一个小错误详情都要处理,要不结果就是整个事件会变坏掉,那么和这个千里之堤,毁于蚁穴体现了相似的安全思想又是什么呢?下面我们继续来分析看看!

千里之堤,毁于蚁穴体现了相似的安全思想是:“一着不慎满盘皆输”,并不是这个月晕知风础润知雨哦,所以请大家注意了。

1、千里之堤,毁于蚁穴的意思

指很长很长的堤坝,因为小小蚁虫的啃噬,最终也会被摧毁。

比喻不注意小事则会酿成大祸或不注意小事则会造成严重的损失。

2、千里之堤,毁于蚁穴的出处

千丈之堤,以蝼蚁之穴溃;百尺之室,以突隙之烟焚。

先秦·韩非《韩非子·喻老》

千里之堤:以蝼螘之穴漏,百寻之屋以突隙之烟焚。

《淮南子·人间训》

3、千里之堤,毁于蚁穴的故事

故事一

战国时期,魏国相国白圭在防洪方面很有成绩,他善于筑堤防洪,并勤查勤补,经常巡视,,一发现小洞即使是极小的蚂蚁洞也立即派人填补,不让它漏水,以免小洞逐渐扩大、决口,造成大灾害。

白圭任魏相期间,魏国没有闹过水灾。

故事二

临近黄河岸畔有一片村庄,为了防止黄河水患,农民们筑起了巍峨的长堤。

一天有个老农偶然发现蚂蚁窝一下子猛增了许多。

老农心想这些蚂蚁窝究竟会不会影响长堤的安全呢?他正要回村去报告,路上遇见了他的儿子。

老农的儿子听了不以为然说:偌坚固的长堤,还胆怯几只小小蚂蚁吗?拉老农一起下田了。

当天夜晚风雨交加,黄河里的水猛涨起来,开始咆哮的河水从蚂蚁窝渗透出来,继而喷射,终于堤决人淹。

四八三十一,体现出孔子的什么智慧?

关于孔子有一则妙趣小故事,名为四八三十一,不知道各位清楚不清楚,今天小编就给大家详细讲讲,感兴趣的小伙伴快一起来看看吧。

战国时期,子路曾随孔子在陈国待了三年。

有一次,子路去集市上买菜。

发现一位摊主正在给一人称白菜。

称好后,买主付了钱。

摊主将钱数了两遍,对买主说: “我说得很清楚,每斤八铢。

你买了四斤,应该付三十二铢,可你却只付了三十一铢。

”买主斩钉截铁地说: “明明是四八三十一,你却说四八三十二,这不是坑人吗?” 摊主地反驳道: “四八三十二,连三岁的小孩知道,你却说我耍赖,简直是胡搅蛮缠!”就这样,摊主和买家争得面红耳赤,越吵越激烈。

子路看不下去了,劝买主道:“四八明明三十二,就一铢钱的事,还是补上吧!”摊主这才发现为自己主持公道的是孔子的得意门生子路,于是连连道谢。

可买主却不依不饶,竟将了子路一军: “亏你还是孔子的学生,竟然连常识性的知识都弄错了!你要是不认错,我们就去找你的老师评理去!” 子路顿时: “去就去。

要是我说错了,我就将头上的帽子送给你。

”买主也不甘示弱: “如果我错了,我就将头砍下来给你!” 于是,子路、摊主和买主三人一同去找孔子。

见到孔子后,子路先将事情的说了一遍,然后请老师主持公道。

孔子沉思片刻,严肃地对子路说: “买主说得对,四八三十一,你把帽子给他吧。

”子路以为自己听错了,,既万分委屈,又暗自纳闷: “老师犯糊涂了吧?”可碍于礼数,子路还是将帽子从头上摘下来,递给了买主。

买主,奚落了子路一番,便地离开了。

子路很不服气,地问孔子: “先生,明明是四八三十二,可您刚才为何评判说是我错了呢?”孔子没有正面回答他的疑问,却反问道: “你觉得对错重要还是那位买主的性命重要?”子路毫不犹豫地回答: “当然是性命重要。

” 孔子欣慰地说: “这就是了。

那位买主显然是神智有问题的人,所以才固执地认为四八三十一。

如果我说他错了,弄不好会闹出人命来,为了区区一铢钱把事情闹大,值得吗?”子路恍然大悟。

摊主也觉得孔子的话很有道理,就心平气和地离开了。

与人交往时,的确需要坚持原则,分清是非对错,但在有些情况下,如果这种坚持却可能带来极端恶果,变通显得尤为必要。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

文景之治的影响体现在哪些方面?

百姓无内外之徭,得息肩于田亩,天下殷富。

在薄税劝农,与民休息的政策指导下,经过文景二帝41年的治理,迎来了西汉前期的太平盛世。

首先是农民负担大大减轻。

从即位(公元前202年)到后元三年(公元前141年),前后共62年间,西汉王朝实行的是中国古代堪称典范的轻徭薄赋政策,农民的负担是最轻的。

从文帝十三年(公元前167年)起,又连续免除全国田赋长达11年,在这期间,农民来自农业税的负担没有了,这在封建社会是绝无仅有的。

所以,西汉前期七十余年农民负担一直很轻是历史上公认的。

其次是人民富足,社会安定。

守闾阎者食粱肉,为吏者长子外,居官者以为姓号。

故人人自爱而重犯法,先行仁义而后绌耻辱焉。

当此之时,网疏而民富。

”这样的安康和谐社会在中国历史上是少有的。

再次,经济发展,国家财政充实。

由于经济得到发展和繁荣,国家财政与建国初相比,出现了天壤之别。

如文景时,“太仓有不食之粟,都内有朽贯之钱”。

至即位时,国家财政又上了新台阶。

“都鄙廪庾皆满,而府库余货财,京师之钱累巨万,贯朽而不可校,太仓之粟,陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食”。

国家财政实力如此雄厚,也是在中国封建社会少见的。

在“文景之治”繁荣的背后,由于政策的原因带来一些问题。

因为在无为政治下,放任自流,法网疏阔,给许多犯罪不法行为提供了契机。

故接着又说:“当此之时,网疏而民富,役财骄溢,或至兼并豪党之徒以武断于乡曲,宗室有土,公卿大夫以下,争于奢侈,室庐舆服僭于上,无限度。

物盛而衰,固其变也。

” 汉武帝在“”造成的巨大社会财富基础上,矫枉过正,实行有为的政策,特别是在对待匈奴和开拓边疆上取得了大的进展,耗费了大量民脂民膏,也引起了社会的巨大震动和老百姓的反感。

汉王朝的统治也为后世的统治者如行统治提供了正反两方面的经验教训,值得认真思考和汲取。

由此可知,西汉以“文景之治”为标志的太平盛世,是通过轻徭薄赋政策取得的。

汉初“无为而治”的国策,也不是无所事事、放任自流的“无为”,而是积极“有为”的。

那就是为农民建立平静稳定的生产环境,努力把对农民生活生产活动的干扰降低到最小,努力保证农民的劳动得到稳定的报酬。

在排除农民生产干扰方面,一是减轻政府对农民的赋役负担,二是打击豪强对农民的侵害;在保证农民收益上,一方面大幅度减免农业税,一方面通过财税政策稳定物价。

太平盛世,国家的财政收入多、富人的收入高不是标志,更重要的是看人民的富足程度,尤其要看农民的富足程度。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。