嗣音?25岁女生长老年斑:长期熬夜长的危害远不止长老年斑

刘培医生介绍,当时女生来就诊时面部有了老年斑的色素沉着,了解得知女生很少 12 点之前入睡,因为长期的熬夜、睡眠不足长出了老年斑。

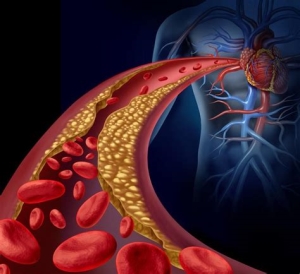

老年斑是皮肤的一种老化,也代表着对身体的损伤。

年轻人出现老年斑主要与熬夜、内分泌失调、紫外线摄入量有关。

熬夜的危害真的很大!这不仅是对身体健康造成难以恢复的损伤,而

【千问解读】

山东济南一名25岁的女生因长期熬夜长出老年斑。

刘培医生介绍,当时女生来就诊时面部有了老年斑的色素沉着,了解得知女生很少12点之前入睡,因为长期的熬夜、睡眠不足长出了老年斑。

老年斑是皮肤的一种老化,也代表着对身体的损伤。

年轻人出现老年斑主要与熬夜、内分泌失调、紫外线摄入量有关。

熬夜的危害真的很大!这不仅是对身体健康造成难以恢复的损伤,而且还会让其颜值出现下降的情况,就比如过早出现老年斑等,一旦出现老年斑对整个人的外貌都是有着较大的影响,首先就是不好看,然后还会给人一种没有精神气的感觉。

大部分网友认为,“道理都懂,但不熬夜,就没有只属于自己的时间”、“大家都很卷,都很累,没长尸斑就不错了,至少还活着,没猝死”、“道理我都懂 可是不熬夜时间就不够用谁懂?”、“现在不熬夜的是少数,大家一般都几点睡,整天劝告大家戒烟限酒,避免熬夜,健康饮食,少坐多动,其实惭愧,我也很难做到。

”

职场竞争激烈,升职加薪压力山大,熬夜加班基本是常态,特别是年轻人,错过这个发展期以后就很难提升了,所以都在透支工作,其实熬夜不仅会长斑还能让记忆力减退,只有身在其中才知个中辛酸啊。

不识庐山真面目,只缘身在此山中!

所以为了身体为了颜值,大家一定要少熬夜呀!

声明:易商讯尊重创作版权。

本文信息搜集、整理自互联网,若有来源标记错误或侵犯您的合法权益,请联系我们。

我们将及时纠正并删除相关讯息,非常感谢!

长沙自考大专招生长沙自考大专招生简章

它允许考生通过自学并通过考试来获得相应的学历证书。

自考大专是指考生通过自学后参加全国统一考试,获得大专学历的一种方式。

这种教育形式灵活便捷,适合工作繁忙或无法全职学习的人士。

二、长沙自考大专的优势 1.时间自由:自考不受学期和上课时间的限制,考生可以根据自己的时间安排学习。

2.地点灵活:考生可以选择在家自学,也可以在图书馆、自习室等地方学习。

3.专业选择多样:自考提供多个专业供考生选择,考生可以根据自己的兴趣和职业规划选择合适的专业。

4.学历认可度高:自考是国家承认的学历,毕业生可以参加公务员考试、职称评定等。

5.就业前景好:自考学历在社会上的认可度较高,有助于提高就业竞争力。

三、长沙自考大专的流程 1.了解信息:考生可以通过官方网站、宣传资料等渠道了解自考的相关信息。

2.报名:考生需要选择报考的专业和学校,并在规定的时间内完成报名手续。

3.自学准备:考生需要购买教材、参考书等学习资料,并制定学习计划。

4.参加考试:考生需要在规定的时间内参加全国统一考试。

5.查询成绩:考生可以在规定的时间内查询考试成绩。

6.办理毕业:考生需要按照学校的要求提交相关材料,办理毕业手续。

四、长沙自考大专的注意事项 1.选择正规机构:考生应选择正规的教育机构进行报名,避免上当受骗。

2.合理安排时间:自考需要考生投入大量的时间和精力,因此要合理安排时间,确保学习效果。

3.坚持不懈:自考过程可能会遇到困难和挫折,但考生要保持积极的心态,坚持不懈地学习。

4.利用资源:考生可以利用网络资源、图书馆等途径获取学习资料,提高学习效果。

5.关注政策变化:自考政策可能会发生变化,考生应及时关注相关政策,以便调整学习计划。

五、结语长沙自考大专为在职人员提供了一种灵活便捷的学习方式,帮助他们实现提升学历的目标。

考生在选择自考时需要充分了解相关信息,合理安排时间和资源,坚持不懈地学习。

通过自考,考生可以获得国家承认的大专学历,为未来的职业发展打下坚实的基础。

生长在贫穷人家的陈平,他是如何娶到富家女的呢?

他哥哥是个厚道人,想到父母不在,弟弟的一切当由自己担当。

他宁愿自己多吃苦,也不愿弟弟受累,所以任其放纵天性,顺其自然。

陈平虽然生长在贫穷人家,却长得高大英俊。

等到了娶妻的年纪,有钱人家看不上他,嫌他穷又。

陈平又看不上穷人家,自负有才想依附高攀,所以久久定不下来。

户牖乡有位富人,名负,他的孙女先后嫁过五次,五个男人都一一死去,因此被认为是克夫星,没人敢娶了。

陈平看中女方的家境和相貌,很想娶她做老婆,因为拿不出聘礼,无法开口。

正好乡里有家办丧事,陈平去帮忙,每天早去晚归,尽心尽力,希望多得些报酬。

张负也去致哀,被陈平的出众形象所吸引,久久注视而不去。

末了,张负唤陈平出来,说有事顺道要过陈平家,让其引路。

陈平心中明白,也不推辞,引领张负来到自家门口。

陈平家简陋破旧,土墙茅屋,烂草席一张当作门户。

有心的张负似乎视而不见,只留心地面,格外在意陈平家门外的车辙痕迹。

张负回到家中,当即决定将孙女嫁给陈平,理由是陈平家门前多有豪侠长者的车辙,绝不会长久贫困。

婚事由张负一手包办。

张负先借钱给陈平做聘礼到张家下聘,又资助陈平酒水费用,让他能够风风光光地举办婚宴。

陈平娶了张负的孙女以后,得到张家的财政支援,资用不乏,出手大方,不但交游日渐宽广,在户牖乡里的地位也不断看涨,日后辅佐,成为西汉开国功臣之一。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。