是什么导致了温莱特的投降?与麦克阿瑟有什么关系?

【千问解读】

1942年6月9日,驻菲律宾的美军总司令乔纳森·温莱特成为了日军的战俘。

在他被押往塔尔拉克战俘营之前一位日本的记者问他:“你有没有相关这样会受到军事法庭的审判?”文莱特回到:“为什么?”“因为你投降了”。

“不!我从来没有这么想过,为了士兵的生命,我不得不这么做!”

1个月前的5月6日,温莱特煎熬中做出了一个令世界震惊,甚至令日本也不解的大胆决定:

以驻菲美军总司令的名义,要求菲律宾全境盟军放下武器,向日军投降。

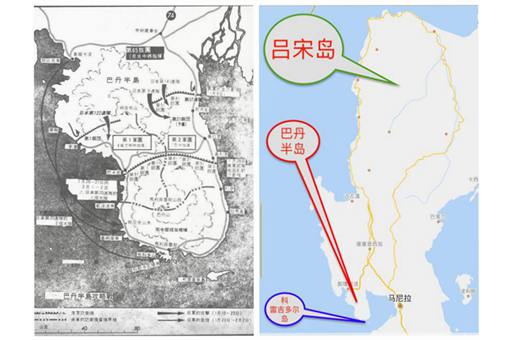

此前的4月9日,在菲律宾巴丹半岛领军作战的爱德华·金少将,招架不住日军的进攻,下令岛上7.5万名美菲联军投降。

现在,他也不抵抗了。

此时,岛上共1.5万多名美菲士兵。

5月7日,他坐在无线电话筒前,在日本陆军14集团军总司令本间雅晴的注视下,亲口通告全境盟军投降。

9万多士兵就这样成为俘虏。

此举一下创造了2个军史界的“吉尼斯”纪录:史上最大规模部队投降、美军最高级别俘虏将军诞生。

这也是麦克阿瑟的二战之耻——他发誓“我会回来的”。

9万多荷枪实弹的士兵啊,相当于中国八九个师,比本间雅睛的部队也超近一半,在没有血战到底的情况下,他们既不死守也不打游击,而是爽朗朗呼啦啦地全部放弃了抵抗,甘愿当了俘虏。

这在我国日本等其他国家看来,是不可思议的壮举!

这到底是为何?

3星战将温莱特,当时咋想的?

美军不是很强吗,为何如此不堪一击?

飞春读传在相关传记、史料及研究论文中进行了梳理,为您揭秘其投降的7大背景或原因:

数据上看,麦克阿瑟3月11日撤退时,确实留下了巴丹和吕宋岛共约9万士兵。

但这9万士兵,是美菲联军。

其中7万多菲律宾人,他们的训练和武器装备极差,素质堪比民兵,“一见到日本大兵,就吓得丢盔弃甲,争相逃窜”。

另外1.2万人是美国海军陆战队员,也是刚到菲律宾不久,战术以防御为主。

实际兵力和战斗力极差,是失败投降的根本原因。

14军本间雅晴,是一支有5万人的精锐部队,却吹嘘成10万大军。

他在1941年12月偷袭珍珠港后,先偷袭了马尼拉附近的美军飞机场,炸烂麦克阿瑟的B-17和亚洲舰队。

如此一来,虎口拔牙,麦克阿瑟的远东航空兵无用武之地了。

24日,本间率军攻打菲律宾首都马尼拉,准备把1.2万美国精英部队围歼,活捉麦克阿瑟。

日军强大,来势汹汹,阴险狡诈加凶残。

这是美菲联军不抵日军的客观原因。

日军炸毁飞机军舰,实现成功抢滩登陆。

一入境就势如破竹,联军溃不成军。

麦克阿瑟见滩头阻击战不行,就采取B计划,全军撤退到巴丹半岛和科雷吉多尔岛,进行防御作战。

根据麦的计划,巴丹半岛有利,环水抱山,易守难攻,在密林里构筑牢固的防线,可抵御日军6个月。

6个月,此间足可以等到援军到来解围了。

麦的计划不错。

事实上,本间在麦氏防线前,前后冲击了5个月,硬是没有攻下巴丹。

气得险些自杀。

但是,此战术最关键的2点没实现,导致麦克阿瑟优势变劣势,防守变挨打:

第一、粮食不足;

第二、乞援无果。

这两点是导致巴丹失守的战术原因。

俗话说,兵马未动粮草先行。

麦克阿瑟是西点高材生,当然明白此理。

他事前为4万入巴丹的军队准备了稻谷。

但不料,大批难民随军而撤,也入了巴丹。

加上巴丹原有的平民,总共有10万多人在巴丹要张口吃饭。

这一下子弄蒙圈了麦克阿瑟,再紧急调粮,已经来不及了。

他只有下令节约士兵口粮,每顿只吃50%。

粮草不足,是防守战的死穴。

粮食不足,士气不振,信心大挫,疾病上身,一系列的问题都来了。

温莱特投降前,向美国屡屡告急,称士兵饿得站不住了,最多只能维持到4月15日。

这是巴丹失败的主要原因。

麦克阿瑟打仗的最大特点,就是身先士卒,不戴钢盔地站在士兵中间,亲自在一线战壕里鼓劲儿。

可此战的后期,他不去了。

为啥呢?

他面对着粮食的威胁。

之前,他每次去现场督战,都鼓劲儿说,援军快到了,面包会有的。

可是,打来打去就是不见援军和物资。

他也不好意思去前线了。

最后,在罗斯福的屡屡催促下,他于3月11日悄悄离开菲律宾,去了澳大利亚。

一将在,稳三军。

将不在,军魂破散如山倒。

士兵发现麦老大逃跑后,编着顺口溜骂他“杂种”。

老大都跑了,咱还打个啥子毛?能降就降吧!

麦克阿瑟回忆录中说,他虽然奉命撤到澳大利亚,却身在曹营心在汉,满心思的找援军啊。

一起撤走的还有菲律宾的总统奎松。

他们拼死了要向罗斯福乞援。

甚至不惜软威胁:你给不给援兵?不给我们必败。

到时候菲律宾就会落入日本之手。

如果真的如此,就请你趁早赐菲律宾以独立,我们将实现中立,给日本打协议,美军和日军都从菲律宾撤走。

罗斯福愤而拒绝。

同时暗下一道命令:菲律宾已思变,海军不必设防,撤走设备,守卫澳大利亚!

罗斯福以欧洲为重,牺牲菲律宾,不给援军,是菲律宾失败的重要原因。

疾病这可谓投降的导火索,最后的稻草。

山区密林,疟疾肆虐,联军得病者众,浑身发抖,站持不住,遑论持枪。

然而,即便是上述7个理由都充分到家,放在我国或日本,哪个将军也不会不血拼就率9万人投降的。

但美国不这样。

本尼迪克特在《菊与刀》中说:

“在西方国家,有个公认的原则,只要阵亡达到全军的1/4,活着1/3时,这个仗就不值得再打下去了。

”

“西方任何军队,在耗尽了最大努力后,发觉自己根本没有希望取得胜利的情况下,都会向敌军投降,他们觉得自己很光荣。

”

有了这个注解,我们就不难理解温莱特做出投降决定前那一刻的思考了:

本间炮兵连续27个昼夜不停地炮击科雷吉多尔,5月5日总攻。

当温莱特听说敌人的坦克正在向马林他隧道前进时,他吓坏了。

一想到那高爆炮弹穿越隧道炸飞墙壁,让挤在隧道中成千的伤员惨遭涂炭的情景,他就无法承受。

5月6日,他带着白旗走向了敌营。

这就是温莱特投降的8大理由。

为了士兵的性命,为了避免不必要的牺牲,为了更多人活下去。

他选择了最具争议的投降。

美国人就认这个。

后来还给他发了美国最高荣誉勋章。

只是,温莱特没料到的是,投降当俘虏,并没有使他的部队很好活下去。

俘虏之杀,是日军不按套路出牌的另一凶招……

女人夺权导致了“八王之乱”:中原大地再入乱世

其相貌就不敢恭维了,不仅样貌丑,心灵也丑,好嫉妒。

当时惠帝懦弱,因此贾南风一度专权,是西晋时期“”的始作俑者之一。

“八王之乱”的起初是因为权力的争夺,人对权力的欲望正如干柴对烈火,稍微碰触便熊熊燃烧。

死后,晋惠帝即位,晋惠帝有些白痴,所以杨骏排挤汝南王司马亮,想单独辅助晋惠帝。

而皇后贾南风也想夺权,因此让楚王司马玮带兵进京,杀了杨骏。

杨骏为人胆小懦弱,事件发生时谋而不决,司马玮军火烧其府第,杨骏逃到府中马厩被杀。

事后,贾后又以晋惠帝名义下诏书,废除的皇位置,贬为平民,囚禁在洛阳郊外的金墉城(292年,杨太后因没有食物8天后饿死)。

又诛灭杨骏三族,株连而死的共有数千人,至此杨骏政治势力被消灭。

291年,杨骏被杀后,朝政大权由汝南王司马亮与元老大臣卫瓘共同执掌,楚王司马玮因杀杨骏有功被委卫将军兼领北军中侯,贾皇后的亲戚也担任了要职。

但各人之间还是勾心斗角。

贾皇后对未能独揽大权也极为不满。

后来,司马玮杀了司马亮及卫瓘,此时的贾南风对司马玮也很忌惮,以司马玮伪造手诏的罪名处死他。

然后独揽大权。

贾南风终于算是独揽大权了,但这也宣告了她自取灭亡。

太子司马遹并非贾南风亲生,而且二人一向不和。

结果贾南风设计诬赖太子谋反,杀害太子。

赵王借杀太子的罪名,先废后杀贾南风。

司马伦掌握大权,废司马衷称。

司马伦称帝之后人心不稳。

齐王司马冏、河间王司马颙、成都王司马颖三王起兵讨伐司马伦。

司马伦兵败被杀。

司马冏迎接晋惠帝司马衷复位,独揽政权。

就这样杀来杀去,最终导致了天下大乱。

“八王之乱”持续了16年,参战诸王几乎相继败亡,人民被杀害者众多,社会经济遭到了严重破坏,西晋统治集团的力量也消耗殆尽,隐伏着的阶级矛盾、民族矛盾便迅速爆发。

乱世来临。

一个女人对于权力的欲望,最终导致的是16年的诸侯王乱战,结束之后就是天下大乱。

这个女人真的是“了不起”。

随机文章谁曾在1921年担任美国总统?古代日本的骑马者理论印度泰姬陵的传说,国王为宠妃花22年建成揭秘沙尘暴多发于什么季节,沙尘暴的天气符号图标是怎么样的距离产生美感的刺猬效应,哪怕是最亲密的夫妻也应有私密空间迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

大汉奸吴三桂冲冠一怒只因陈圆圆 历史上的真相到底是什么样的

朝廷发给将领们的嘉奖令还没焐热乎,河南、河北的大旱灾就接踵而至,李自成平地一声“开了门的迎闯王,闯王来时不纳粮”瞬间又聚集了数十万之众。

只能说大明朝真的是气数已尽了。

明十七年(1644年)春,李自成打败了孙传庭,率领农民军攻占了北京,在景山自尽。

此时平西伯、辽东总兵吴三桂代表关宁集团驻扎在山海关,东边是交手多年的满清军队,西边是刚刚大获胜利的农民起义军,吴三桂和关宁集团成为了两边竭力争取的对象。

山海关 李自成集团和满清集团都不乏高瞻远瞩的战略家。

对于刚刚攻下北京城的李自成集团而言,收服了吴三桂和关宁集团,兵锋便可如熊熊烈火一样直扑关外,统一关外的满清势力只是时间问题。

对于满清集团而言,倘若吴三桂来降,用关宁集团作为的先锋再好不过了,这可以大大的减少明朝遗老势力和地方实权阶层的抵制。

李自成占领北京后,派部将以银四万两犒赏吴三桂军,作为军饷。

看起来不错,但随后就逮捕了吴三桂的父亲吴襄,大肆勒索,据说要价高达20万两,又抢走了吴三桂的小妾——,这还没卸磨就杀驴的做法实在是让人心惊!还没正式结盟,就已经这么不放在眼里的做法很是让吴三桂难堪。

关宁集团的话事人尚且如此,其他人的家属就更不用说了,被人收买还要自己掏钱,身为既得利益者的关宁集团就这么被李自成挤成了他的对手。

闯王李自成 反观满清这边,对吴三桂的许诺成为鲜明的对比。

(当时满清摄政王)亲承吴三桂:“伯(此处指吴三桂)诚率众归来,当裂土封王。

”(出自《吴三桂传》)由于之前崇祯帝的多疑和的前车之鉴,吴三桂屡立战功才封平西伯,还不时地受到各路言官的弹劾和君王的猜忌。

这边一出口就是裂土封王,这对任何一个将军来说都是足以动心的许诺。

吴三桂的决定也一定是他背后关宁集团的整体意愿,必然是使他们利益最大化的选择。

所以,冲冠一怒为红颜只能是后人在戏剧里一厢情愿的说辞。

吴三桂 两边对吴三桂采取截然不同态度的原因其实显而易见。

李自成手下有号称百万之众,谋士如云,将士如雨,吴三桂跟这些人一比,不过是泛泛之辈。

作为关宁集团的话事人,他的使命就是给底下的部众谋取利益最大化,他必然能够明白,倒向李自成,不说,势必不会有高官厚禄。

家人被辱、爱人被占不过是正好给他提供了起兵的借口。

而满清则不一样,他们作为异族统治者,正需要汉人将领的声望帮助他们去开辟势力范围,而自己正好可以作为借兵勤王的不世功臣。

后来吴三桂的反清檄文中说明当初降清的条件是向多尔衮借兵勤王的约定。

多尔衮画像 再者,农民起义军攻破北京城后,到处追查富家大户、,仍旧是一股流寇进城的做派。

这种做法触犯了既得利益者和阶层的利益。

吴三桂代表的关宁集团倒向满清也是当时明亡后地方实力派的倾向。

最后满清能顺利入关、问鼎中原也得益于李自成集团的失衡政策。

所以说冲冠一怒为红颜不过是后人英雄史观的臆想,轰轰烈烈的爱情的背后掩藏的历史真相其实是权衡各方利益之后所做出的决定。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

声明:本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理