如果希特勒当年没有挑起第二次世界大战,那么世界局势将会怎样?

【千问解读】

众所周知,很多政治家在政治生活当中所表现的其实并不是他个人的人格,而是他的政治人格,所以说我们也可以猜测当年的希特勒很有可能根本就不是个好战分子,只是政治所迫。

因为希特勒当年所处的地位,以及他的力量基本盘,他的利益所在等等原因都会决定他会采取怎样的政治策略,尽管这样的策略可能会跟他内心的想法是背道而驰的。

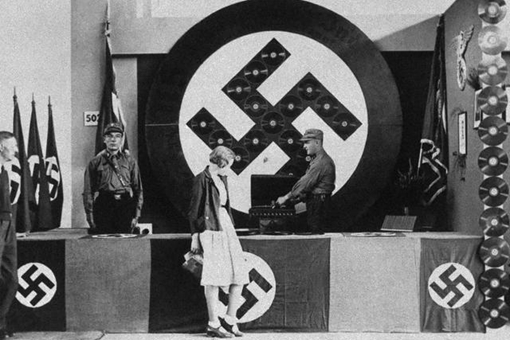

▲1932年8月19日在柏林进行的一场无线电展览会上纳粹党的展台

那么猿首陛下立起来的人设是什么?你想想猿首陛下是在什么情况下,靠的什么基本盘上台就知道了——魏玛共和国末期是个什么德行,那是全社会弥漫着一股浓厚的药丸气息——外有凡尔赛和约的奇耻大辱未能雪耻,内有通货膨胀物价飞涨物资短缺眼看着就要大规模饿死人了。

▲1933年11月3日,在庆祝德国国家社会主义运动创立十周年的日子里,阿道夫希特勒的车队行进在慕尼黑的街道上,接受来两旁亲纳粹分子的欢迎和敬礼。

▲1933年,纳粹分子在犹太人开的商店门口

在这种情况下自然会产生三种人:一是体制内想通过激进的方式改变整个现状的叛逆者,二是有产者中想“回到过去的好日子”的保守主义者,三是无产者中想抢钱、抢粮、抢女人的流氓无产者。

▲1933年8月27日,德国青年排列成纳粹党徽的形式纪念无名英雄

猿首之所以能够在那么快的时间内把纳粹党扩充到那么大的规模,无非是抓住了德国社会这三种人的急迫心理——对体制内的叛逆者许以高官厚禄和军事荣誉,对有产者许以“扩充生存空间”靠着薅别的民族的羊毛去过上“过去的好日子”,对无产者则把锅赖到犹太人头上认为“都是犹太人抢了你们的钱/粮/女人”。

▲1934年,希特勒和墨索里尼

不得不说,猿首陛下对于这群德国人的心理把握极为精准,加之魏玛共和国本身也指望猿首这种疯狗式的人物带着群氓组成的冲锋队去制约另一股正面的力量——德国共产党,猿首陛下利用魏玛共和国普选制度的漏洞,成功逆袭登位实际上并不令人感到非常的意外。

▲1935年9月10日,希特勒出席在纽伦堡举行的纳粹党代表大会

那么,既然猿首陛下在上台之前的人设立起来了,等到他上台之后不对自己的属下兑现诸多承诺可以吗?当然可以,现在的美国总统就经常干出上台之后不兑现承诺的事情。

▲1935年,听希特勒演讲的德国青年

但是对于间战期间的魏玛而言,基本是不可能的——药丸气息太过严重,直接决定了整个国家可供转圜的余地非常之小,而群氓们的要求又极其迫切——今天上台明天就得给我兑现承诺,不然老子没准后天就饿死了个球的了。

▲1936年2月24日,德国,柏林

一组德国女孩排成行参加由纳粹青年运动支持的音乐文化培训

这种情况下猿首不得不立刻就手挖存量——模仿“罗斯福新政”开始大量兴建公共工程(给中产者与无产者实惠),大肆扩充军备扩军备战(给体制内高层以军事荣誉),开始没收犹太人的财产(大家一起打犹太人的秋风)。

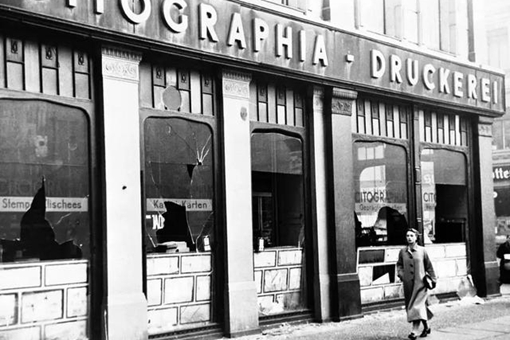

▲1938年11月8日,在柏林发生了步调一致的反犹太示威行动,用锤子打碎犹太人商店橱窗玻璃,将犹太人驱赶进集中营,后被称为“水晶之夜”

但是,挖存量总有挖尽的时候,尤其是罗斯福新政从现在的观点来看,本质上就是一个难以自循环的系统,必须向外部转嫁矛盾与社会债务——猿首扩充起来的那么多军队。

如果不用来打出去那就是单纯的吸金巨兽,在凡尔赛体系里几乎毫无意义。

▲1939年8月13日,德国,杜塞尔多夫的莱茵金属武器工厂的一个大车间,这里主要生产炮管

因此,猿首陛下最后走上了侵略的道路,本质上就是他自己的人设问题,也不存在什么如果他不搞侵略就是一个优秀的政治家这种命题——如果猿首敢不搞侵略,只会成为魏玛共和国政坛里的一颗流星,后世都流传着希特勒同志夸下海口最后灰溜溜下台的笑话。

如果东周有管仲这样的人才,会重振周室国力吗?

首先第一个疑问是:即便是周王室拥有像一样的人才,周天子能重用他吗?管仲本人是周穆王之后,如果周王室能重任他,管仲一定会甘愿为周王室服务。

可问题在于,周王室会有哪位天子像一样信任并重用他呢?即便是齐桓公,在与管仲合作初期也是矛盾重重。

这可以从齐桓公回国头两三年的政绩表现出来: 公元前685年,齐桓公抢先一步回到国内,抢到了君位,并在乾时战胜了护送公子纠回国的大军;公元前684年春,齐桓公因此而报复鲁国,派军与鲁国大军在长勺大战一场,结果大败;公元前684年6月,齐桓公不服长勺之败,再度联合前往攻打鲁国,结果又在乘丘被鲁人击败!在经历了两次大败之后,齐桓公才开始反思,并接受了管仲、等人的建议,开始在进行大规模的改革,从此让齐国走上了称霸的道路。

从东周王室的历代周王来看,哪位天子拥有齐桓公一样的气度,敢重用自己曾经的政治敌人管仲来担任王室执政卿?实际上,管仲虽然当时没有到周王室“求职”,但几乎与管仲同时期的另一位贤人,却曾经到周王室去碰过运气。

但是,这位贤人到周王室后,却沦落到只能替王子养牛的地步——这位贤人,就是后来的秦国。

百里奚当时四处奔波,想得到一份养家糊口的官职。

到了周王室却无人引荐,不得不投奔到王子姬颓门下养牛。

可没想到,姬颓后来发起内乱,让百里奚连养牛都养不下去了,他才又跑到了当大夫。

百里奚在周王室都落得如此下场,管仲的结局又会更好吗?百里奚的遭遇说明,周王室根本就没有建立恰当的人才引荐与选拔机制,人才即便是到了周王室,周王室能不能知道都是个疑问,更别说重用了。

其次,即便是管仲得到了周王室重用,还得看管仲投奔周王室是否恰逢其时。

如果管仲投奔周王室的时候是在春秋中晚期,东周霸主相继崛起之时,恐怕就算是管仲是神仙,也会回天乏术了。

且不说霸主对周王室构成的强大挑战,就是那些非霸主之国,都曾对周王室造成过巨大的伤害:郑庄公在公元前707年长葛之战大败王室联军,让东周王室从此彻底走下了神坛,失去了惟我独尊的神圣光环; 公元前706年,就入侵随国,向周王室讨要尊封;公元前638年,秦、晋不经王室同意,又将陆浑之戎东迁至伊水流域,让戎狄得以进入周王畿内,对周王室形成了巨大威胁;……。

因此,管仲如果是在春秋初期投奔东周王室,他才有发挥自身才能的空间。

在错过了周王室东迁之初的那段黄金时段后,管仲能力再大,也会无能为力了。

周王室正式东迁之年在公元前759年,此时王室朝政被、把持,管仲不可能插手朝政。

公元前746年,晋文侯去世; 公元前744年,郑武公去世。

管仲需要在这两位强人去世之后,下一代强人郑庄公十八岁成年之前,投奔周王室才有可能得到重用、有所作为。

早于这段时期,就会遭到晋文侯或郑武公的反对,那样周王室能否战胜携王还不好说;晚于这段时期,郑庄公就会高度不满,在遭遇郑国掣肘后,周王室能否顺利推行改革还未可知。

最后,就是管仲所主张的改革能否在周王室顺利推行下去。

假设管仲在恰当的时机投奔到周王室,也得到了周王的充分信任,让他在周王畿内主导各项改革措施,以复兴王室。

然而,管仲的各项改革措施能在周王室取得成功吗?管仲的改革措施中,首先是“五鄙”,让士、农、工、商四种职业分业聚居。

“三国五鄙”改革,本质上与西周乡遂制度没有什么差别,应该能顺利实施;士、农、工、商分业聚居改革,是为了加强各工种的职业化程度,也不会遭遇大的困难。

因此,这一改革措施,基本上能顺利推行下去。

其次,对于土地制度改革,管仲推行的是“相地而衰征”改革,即根据土地的肥沃程度收取不同等级的税负。

但这项改革的前提,是土地私有化。

看起来改革必将遭遇巨大的阻碍,可对于周王室,反而应该是最为轻松的——早在王时期,周王室就已经在周王畿内“不籍千亩”,放弃了籍田制,把籍田全部私有化了。

所以,“相地而衰征”改革顶多就是在“不籍千亩”改革基础上的优化,应该也能顺利推行下去。

管仲的第三项重大改革,就是“官山海”改革。

“官山海”改革的始祖,也是周王室。

早在周厉王时期就曾经实施过“专利”改革;无论是“官山海”还是“专利”改革,本质上都是国有垄断经营,通过垄断地位来获得垄断利益。

这一改革,因为历史缘故,将会是管仲所有改革中,遭遇到阻碍最大的改革。

特别是垄断经营,必将损害郑国商人的利益;而郑国又是依靠商人才得以在当地立足。

闹得不好,周王室也许就会因“官山海”改革而彻底与郑国决裂。

在失去了郑国护佑之后,刚刚东迁不久的周王室,还能在成周站稳脚跟吗? 除了以上这些改革外,管仲“尊贤尚功”、建立人才“乡选、官选、君选”等等制度改革,对于在成周根基原本就不深厚的政权而言,都是一艰难的挑战。

公元前635年,成功地平定了王子带之乱。

为答谢晋文公,赏赐给晋文公阳樊、温、原、欑茅之田。

照理来说,天子既然已经答应将这些土地给,这些土地上的民众应该无条件服从。

可实际上,这四块土地中,阳樊与原地之民都拒绝执行周襄王命令。

阳樊之民甚至面对晋国军队高喊:“这里的人,谁不是周王姻亲,谁敢以俘虏待之?” 由此可见,周王畿之内,王室公族势力分布之广、之多,远远超出一般诸侯国。

要在公族势力雄厚的国度来推广各项改革弊政的变革,必然会遭遇重重困难。

管仲要改革,必然会触及到既得利益集团的切身利益。

因此在周王畿内进行各种改革,其成功的几率能有多高?更何况,管仲改革本身就是弊端重重。

在管仲改革之后,齐国虽然长期保持强大,可齐桓公后齐国在春秋期间却没能再次称霸,这种结果就与管仲改革的弊端密切相关。

综合以上,东周王室如果能拥有管仲一样的人物,也得看他能不能在正确的时机、碰上正确的周天子,以及周王室能否在此期间建立起长期的人才选拔机制,才有可能实现王室复兴。

否则,东周王室顶多也就不过像齐国一样,强盛于一时,多了几十年的称霸经历罢了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

朱棣如果没有造反的话 明朝还会不会二世而亡

声明:本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理