东征,南征,西征,为什么到了北边就成了“北伐”?

</p><p>相反在记载中使用的次数还是比较多的,只是在常见的古代故事中采纳北征的比较多,二者的区分并不是十分的明显。

</p><p> “征”的含义 “征者,上伐下

【千问解读】

本来这个问题很有意思,本来东征、西征、南征和被罚在意义上是不同的,虽然说我们经常对向北方发起的战争叫做北伐,但是并不代表着北征不存在的。

相反在记载中使用的次数还是比较多的,只是在常见的古代故事中采纳北征的比较多,二者的区分并不是十分的明显。

“征者,上伐下也”,这是《孟子》中的解释。

所谓上和下,简单理解就是上级和下级,而在历史战争中指的是天子和诸侯,是天子讨伐反叛的逆臣。

征字有正当的远行的意思,延伸一下就是距离远的战争的意思,所以征战在这种意义上来说是正当的行为。

是正义的上级对做错事情的下属的一种惩处,在道义上是讲得通的。

在我国历史封建时期,尤其是自汉朝以后经过了儒家文化近两千年的熏陶,在儒家文化中崇尚天、地、君、亲,君仅次于天、地,君的命令具有很高的权威性。

所以“征”这个字代表的是正义的战争。

在秦始皇嬴政时期焚书坑儒是因为儒家的思想和当时统一六国的行为是相悖的。

二者区分最明显的时候是在春秋时期。

从字面意义上理解,战争的发动和参与是需要巨大的决心的,出师有名的征总是要多过声其罪的伐。

而伐这个字,有击打和击杀的意思,是一个蕴藏攻击性的词,相反征有种征服,点到即可的感觉。

本来伐可以代表一切的战争,但是深究的话会发现伐这个字深深的体现了在战争中利益搏斗。

伐这个字在战争上代表的并不是战争的意义。

战争讲究出师有名,在这一点上征的战争名义是被大家认可的。

而伐的战争名义是由伐的主动方决定的,战争的名目是由讨伐的主动方决定的,是不是具有正当的意义这就不一定了。

战争是国家之间利益的较量,自古以来成王败寇,话语权永远掌握在胜利方。

伐具有明显的攻击性,有维护正义讨伐失格一方的意思。

所以讲到伐,自然占据道义的制高点。

在一定程度上来讲伐是涵盖征这个概念的。

在儒家思想上来说征和伐的区分明显,但是在其他地方二者并没有巨大的差别,一般情况下二者互换使用也是说得通的。

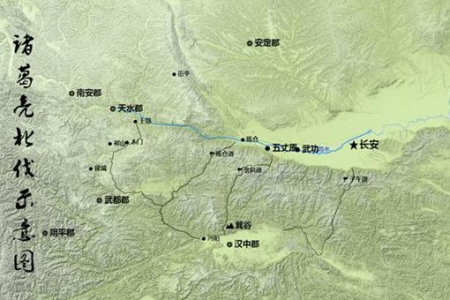

三国时期诸葛亮的北伐

诸葛亮的北伐,本来是讨伐中原,刘备为汉室后人,一代奸雄曹操当作汉室重臣却挟天子以令诸侯,控制汉室江山。

当作汉室后人的蜀汉,讨伐曹魏,匡扶汉室。

汉朝自汉武帝刘彻“罢黜百家,独尊儒术”的治国策略以来,更加推崇儒家文化,而儒家文化中对臣子的要求是忠,孝。

一代奸雄曹操当作汉朝臣子,挟天子为不忠不义之士,所以刘备命诸葛亮出兵讨伐,更为名正言顺。

诸葛亮先后发动了五次北伐战争,虽然战争中蜀国收获颇丰,但最后依然由于各种因素退兵,而诸葛亮的五次北伐可分为:两次大型全面战争首次北伐,第五次北伐。

一次中型区域战争第四次北伐;两次小型局部战争第二次北伐,第三次北伐。

而刘备当作汉室后人,诸葛亮北伐以匡扶汉室诛灭曹贼的名义出征,师出有名,是为正义之师。

所以被称为北伐而非北征。

宋太宗时期的雍熙北伐

北宋时期雍熙年间公元986发动的北伐战争本来是一次失地收复的北伐战争。

后晋时期,石敬瑭将燕云十六州割让给辽国,为保疆土完整,人民安康,宋太宗宋太宗赵光义毅然决定出兵北伐,夺回失地。

雍熙三年,宋太宗集二十万大军,兵分四路开始了伐辽之路。

因为出师有名,为收复大宋疆土而发起的战争,将士们士气高昂,一路北上,为国家收复了不少失地,西北路军米信部新城会战失利及东路军曹彬在岐沟关今河北涿州市西南被辽名将耶律休哥击败,导致宋军伤亡惨重,宋太宗命北伐大军急速撤退。

最后宋太宗的雍熙北伐也不了了之。

当然宋朝时期北伐失败真相诸多,其中就有宋太祖两次杯酒释兵权导致宋朝的武力削弱,而后过度的重文轻武的国策导致宋朝的军队实力进一步削弱的真相。

后期的宋朝不管是军队实力还是经济实力,,都无法支柱长期的北伐战争。

而后宋朝的目标开始转向西夏,北伐战争也就此罢休。

南宋高宗时期的岳飞北伐

靖康之耻后,北宋时期覆亡,金兵铁蹄涤荡中原。

南宋绍兴四年公元1134年,岳飞怀揣精忠报国之志,奉宋高宗赵构之命,挥师北伐。

此次北伐战争的重要目的是驱逐金兵,收复中原故土,一雪靖康之变,也是一次师出有名,抵御金兵入侵的正义战争。

岳飞率军一路北上。

由于岳家军的良好素养和岳飞的声名远播,岳家军受到基层百姓的大力支持,一路北上势如破竹,一举为南宋收复多个被金兵侵占的城池,其中有随州,唐州,信阳等地。

也是南宋建国以来,收复失地最多的一次北伐战争了。

但后期因为争一些真相,岳飞被迫放弃北伐,最后含冤而亡。

综上,从诸多著名的北伐战争可以看出来,之所以后期“北伐”较“北征”而言被人接受的程度更高。

首先是由于国内多次著名的侵略战争都是由北向南倾进。

其次是由于古代上几次著名的具有代表意义的北伐战争,都是属于讨伐范畴的。

所以传承到现世,人们才会对“北伐”印象更为深刻。

总体而言,不管是东征、西征、南征、北伐,都是劳民伤财,将士们用性命和鲜血铸就的战争故事,无论最后失败或者成功,受苦的依然百姓。

愿,太平、安康。

周公旦东征前做了哪些准备?周公东征的过程是怎么样的?

接下来小编就给大家带来相关介绍,希望能对大家有所帮助。

准备 为了组织东征军发动平叛之战,周公首先向太公望()和召公恳切解释,表明自己摄政是为王室着想,并无异心,他说:“我之所以不回避困难形势而主持政务,是担心天下背叛周朝。

否则我无颜回报太王、季王、文王。

三王忧劳天下已经很久了,而今才有所成就。

武王过早地离开了我们,成王又如此年幼,我是为了成就周王朝才这么做的”。

于是姜子牙和召公不听信流言,周朝内部加强了团结。

随后,周公让召公留守镐京(今陕西西安西北),处理后务;授予齐侯姜子牙以征伐叛逆的权力;并昭布天下,联络和调集各地诸侯,于元年(约前1042年)年秋亲自率师东征叛军。

在出征前的占卜仪式上,周公向臣子们讲了一番话,他说:“殷人刚刚恢复了一点儿力量,就想乘着我们内部混乱,起来造反。

重新夺回他们已经失掉的权位,说什么他们‘光复旧业的机会到了!’妄图再让我们成为他们的属国。

这是白日作梦!我告诉大家,殷人里头有一伙人,愿意出来帮助我们,有了他们的帮助,我们一定能够平定叛乱,一定能保住文王和武王的功业”。

又说:“我们小小的周邦,是靠了上天的保佑才兴盛起来的,我们承受的是天命。

为了这次出征,我又占卜了一次,卜兆表明,上天又要来帮助我们了,这是上天显示的威严,谁都不能违抗,你们应该顺从天意,帮助我成就这个伟大的事业”。

周公的话,被史官记载下来,这就是《尚书》里的《大诰》。

过程 经过周公的宣传动员,周公把东征大军组织起来,并亲任统帅,挥师东进。

周朝军队于周成王元年(约公元前1042年)年底来到黄河边。

黄河正好封冻,大军踏冰渡河,顺利地抵达孟津,果然许多殷人的贵族们纷纷赶来表示支持。

周成王二年(约前1041年)年初,周军继续东进,直取朝歌。

朝歌城内的殷人大为震惊,武庚连忙组织军队抵抗。

周军击溃武庚所部人马,武庚被杀(一说败逃,不知所终)。

周公同时分兵一路直取驻地卫,迅速消灭了管叔的武装,占领了城邑,管叔也被杀死。

接着周朝军队攻克蔡叔驻地鄘,捉到蔡叔将他囚禁在郭凌(一作郭邻)。

周朝军队击败武庚及“”之后,周公意欲扩大东征战果,一举消灭其他反叛力量。

周公原计划先向东伐奄国(又称商盖,今山东省曲阜市旧城东),奄国为东部主要反叛势力所在,即“大国”所居之地。

周朝大臣辛公甲提出建议:“大国难攻,小国易攻,不如先攻下小国以孤立大国”,周公采纳了他的意见,遂改变计划,决定先攻淮泗间(今苏北、皖北地区)的九夷(包括徐、熊、盈等小国),于是挥师东南,进攻九夷。

九夷诸小国实力不强,在周朝军队的强大攻势下,节节败退,但由于九夷在此之前长期与作战,其军队数量虽少,却颇具战斗力,且对当地的地理非常熟悉,善于在低洼河湖地带作战,而周师车兵行动不便,且士卒多有,因此攻九夷之战非常艰苦,但经过连续作战,九夷终被征服。

周成王三年(约前1040年),周军北上攻打奄国。

周军占领奄国西、南两边的邻国。

奄国势孤,国君被迫投降。

奄是商朝的旧都,周公翦灭奄国是对殷商势力的重大打击。

丰(今山东省青州市西北)、蒲姑(又作薄姑、敷古,今山东省博兴县东南)等国也相继投降。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

一代奸雄曹操南征荆州:虽然在赤壁打了败仗却已达成目的

同时,曹操还得到了荆州的大部分文武俊杰,如刘先、文聘、韩嵩、邓义等人。

这样就使得刘备的元气大伤,而这也是刘备后来人才库严重不足的重要原因。

有人认为曹操南征刘表是其战略错误,因此才造成天下三分的局面,破坏了曹操统一全国的大略。

我却有不同的看法:曹操南征刘表,是当时绝对正确的选择。

而取西蜀,则无疑于自杀行为。

首先,我们看一下西蜀当时的政治经济形势。

当时汉中由张鲁据有,张鲁是靠五斗米教起事的,其影响力仅在汉中一地,他自己也并没有北上中原的野心,反而是由于杀害了他的母亲,因此他时刻不忘进兵蜀中。

而当时的蜀中,刘璋暗弱,胸无大志,内部也并不稳定,再时刻担心汉中的张鲁的进军,难以有大的发展。

这两个割据政权,如果没有其他特殊情况发生,在几年内是不会有大的发展的,早两年去征伐他还是晚两年去征服他,对曹操是一样的。

而荆州方向的情况就不一样了。

荆州刘表与江南本是世仇,也曾互相攻击,但他们对曹操集团又都非常敌视,时刻准备袭击许昌。

在曹操征伐时,刘表曾数次率军相救。

在时,曾经遣人向刘表求救,刘表虽然未发救兵,可也并不听从韩嵩等人的意见投降曹操,反而将韩嵩投入大狱,以至于拷杀韩嵩的随从,而随后又接纳刘备以据曹操。

在刘备的辅佐之下,刘表势力的战斗力又有了极大的增强。

而江南的也一直视曹操为劲敌,在曹操与袁绍相拒时,就曾经准备奇袭许昌,可惜在大军即将出征时孙策被刺客所杀,孙权接位之后,很快就理顺了政权内部的关系,招贤纳士,力量又有所增强。

在这种形势下,如果曹操擅自西征汉中,刘表和孙权都有可能进攻许昌。

这样,曹操又将陷入攻徐州时叛反于其后的尴尬境地。

曹操绝对不会再冒这样的风险。

所以曹操刚一平定二袁,立刻就作玄武池以训练水军。

先北无疑是曹操最佳的战略,而在战役发起的时机上,曹操也没有其他的选择。

因为在刘表的身边,还有一个刘备。

曹操对刘备的能力,是非常了解的。

“天下英雄,唯使君与操耳。

本初之徒,不足数也。

”——在曹操的心目中,刘表并不比袁绍可怕,而孙权尚幼,是否有所作为还看不出来。

如果没有刘备,曹操也许可以将南征的时间表再向后推迟一段时间,等待将水军训练精熟再实施南征,毕竟只要曹操大军坐镇许昌,刘表和孙权都没有能力来进攻(如果有人能劝说他们来进攻,曹操一定会重赏)。

但曹操没有机会等待,因为刘备的实力在急剧增加。

在荆州的时间虽然不长,但刘备已经网罗到了两个顶级人物:徐庶和,荆州朝野之俊杰又都在逐渐向刘备靠近。

而刘表的身体一直不好,后嗣问题又没有处理好,这些事情曹操应该是非常清楚的。

一旦刘表病死,荆州的刘琦就有可能和刘琮起内讧之争。

而刘琦和刘备、诸葛亮关系密切,在刘备的辅佐之下,刘琮是不可能获胜的。

而一旦刘琦职掌荆州,整个荆州也就等于归刘备控制了。

曹操可以打败比他强大的多的袁绍、吕布、、张鲁、刘璋之辈,但他不可能消灭一个实力和自己接近的刘备。

所以,曹操必须在刘备羽翼丰满之前将其剪除。

因此,他才在建安十三年秋立即南下荆州。

可以说曹操的南下时机掌握的绝对合适。

就在大军进发的路上,刘表病死,刘琮投降,刘备没有足够的实力抵抗曹操和刘琮部队的两面夹击,只得逃遁夏口,而曹操的轻骑兵在当阳击溃了刘备的主力,同时掳获了刘备当时最为重要的谋士之一徐庶的母亲,并因此而使徐庶投降曹操。

很显然,徐庶只是刘备阵营中投降曹操的最为著名的一位,而不可能是仅有的一位。

这样就使得刘备的元气大伤。

同时,曹操还得到了荆州的大部分文武俊杰,如刘先、文聘、韩嵩、邓义等人。

而这则是刘备后来人才库严重不足的重要原因。

虽然后来中曹操失败,但曹操的此次南征,也彻底打乱了刘备接受荆州全盘人马以争衡天下的基本部署,使刘备失去了能够帮助他统一天下的最后一批精英人物。

因此可以说,曹操南征的最大目标,其实是已经达到了,只是因为赤壁之败,才没有取得更为圆满的成功。

随机文章“食指大动”的成语是怎么来的?大臣为吃美食竟暗杀国君!德国俾斯麦号战列舰沉船,初次任务遭到英国海空部队围歼古代沉船南海一号发掘,多达10万件宋代文物(历史瑰宝)英国男子发现木乃伊猫,30年前就变成天然的木乃伊平行宇宙理论,平行宇宙的存在的例子(平行空间真实存在)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!