亚美尼亚和阿塞拜疆冲突历史原因是什么?为何爆发战争?

在近期这两个战争爆发之前,我几乎在国际上很少能听见这两个国家的声音,但是这两个国家矛盾多年来却并没有停止过,很显然是一个长期一来的矛盾激化所爆发的战争,并且由于土耳其加入阿

【千问解读】

近期世界上两个似乎不是很起眼的两个小国家爆发了严重的军事冲突,这两个国家便是亚美尼亚与阿塞拜疆。

在近期这两个战争爆发之前,我几乎在国际上很少能听见这两个国家的声音,但是这两个国家矛盾多年来却并没有停止过,很显然是一个长期一来的矛盾激化所爆发的战争,并且由于土耳其加入阿塞拜疆一方使得战争冲突更加严重。

那么亚美尼亚与阿塞拜疆到底有哪些历史冲突呢?下面吾爱诗经网小编就来给大家讲一讲吧。

一、这第一个原因首先就要是宗教矛盾了。

亚美尼亚属于信仰基督教的国家,国民中大多数都是信仰天主教的。

而阿塞拜疆则是个穆斯林国家,国民大多数信仰伊斯兰教。

这基督教与伊斯兰教的冲突相信大家都不会陌生了,矛盾已经是持续了有千年之久了,自古以来就从未停过,矛盾很难进行调和。

二、这第二个原因就是纳卡地区的归属问题,这是一个历史遗留下来的问题,而且已经存在了很多年,极其复杂,因此两国也爆发了多次战争。

亚美尼亚、阿塞拜疆与纳戈尔诺-卡拉巴赫(纳卡)都是有着十分悠久的历史的,在纳卡地区活动的大多数是亚美尼亚人,信奉基督教。

在1923年之前,纳卡地区是由亚美尼亚所管辖的。

自从1923年7月7日之后,纳卡地区便成立了自治州,并且由联盟中央政府确定划分给阿塞拜疆进行管辖。

在苏联统治时期,阿塞拜疆、亚美尼亚都属于加盟国,苏联强大的中央政府使得纳卡问题弱化,所以苏联时期并没有什么矛盾,但这绝对是一个隐患。

随着苏联的影响力慢慢变弱,纳卡的问题也随之浮出水面。

1991年苏联解体,纳卡地区便马上宣布独立,成立了纳卡共和国。

但是这三个国家,只有亚美尼亚得到了国际社会的承认。

不过两个之间却也同时爆发了战争,直到1994年在俄罗斯的调停下,两国停火。

但是纳卡的归属问题仍然存在,并没有解决,有因此亚美尼亚与阿塞拜疆就纳卡归属问题又往后多次爆发冲突。

三、第三就是土耳其加入阿塞拜疆使得矛盾更加激化了。

土耳其也属于穆斯林国家,国民大多数信奉伊斯兰教,与阿塞拜疆的文化、历史都有着极高的认同度。

同时土耳其语亚美尼亚也是存在着很多历史矛盾的,可以说亚美尼亚与土耳其也算是世仇了。

国家刚成立,还没开始建立外交关系,这俩国之间就之间将边界地区处于封闭状态。

要知道在历史上,土耳其曾经专门针对亚美尼亚人进行过残酷无比的血腥大屠杀,这起屠杀造成了150万的亚美尼亚人死亡,可以说是让亚美尼亚人刻骨铭心。

近年来,土耳其语阿塞拜疆越来越亲密,很显然引起了亚美尼亚的极其不满,这次土耳其又直接加入到了冲突当中,很显然战争在短时间内是很难停止的。

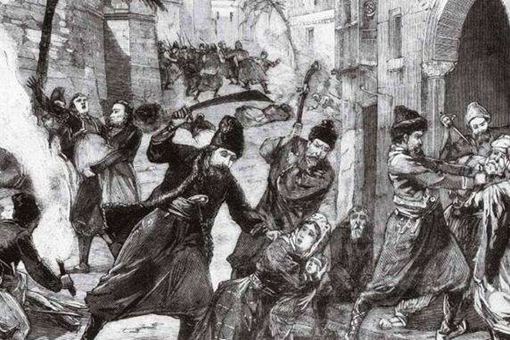

晚清的一种独特现象:民众和教会对立冲突频发

而就在这时,依然在抵制美货的南方,却接连发生了几起恶性涉外群体性命案,矛头针对西方传教士。

义和团式的民粹火山,似乎正被重新点燃,国际社会在惊疑之外,因此而对正在列国访问的大清国宪政考察团,寄予了更大的期望、给予了更大的帮助。

祸起连州 最恶性的一起命案,发生在广东连州,史称“连州教案”。

西方史学界一般称为“连州事件”,或者“连州屠杀”。

在中国的主流历史叙述中,这一事件是被当做人民群众反抗帝国主义侵略的案例。

在这起“人民群众的英勇反抗”中,被笼统地称为“美国传教士”的5名死者,4位是女性,其中包括一名11岁的女孩。

他们是: 车以纶,女,37岁,医生、传教士; 裴约翰,男,26岁,医生、牧师; 裴约翰之妻,女,27岁,医生、传教士; 麻,女,46岁,医生。

她是教堂负责人之妻,因此,被中国人按中国特色命名为“麻林氏”,“麻”是夫姓Machle的音译,而“林”则是父姓Wood的意译; 爱妹,女,11岁,麻义士和麻林氏之女,她是这群“帝国主义者”中最为年轻的。

这5人,包括11岁的爱妹,在冲突中被村民乱刀砍死,尸体被扔进了河里。

而教堂负责人、牧师麻义士(医生,有的中文史料也称为“麻医师”)及另一女传教士“扒姑娘”,在教民掩护下幸免于难。

这个教堂,严格地说其实是医院。

经过近30年的努力,美国长老会的医疗宣教士们,已经在连州菜园坝建设了男医局(后称惠爱医院)、女医局(后称博慈医院)、礼拜堂,由麻义士负责全局,车以纶则辅助他管理女医局。

惨案发生在1905年10月29日,起因则是小小的噪声纷争。

菜园坝当地村民举行打醮仪式,需要不断鸣放炮,传教士们前往抗议,说是信炮噪声太大,妨碍了医院的宁静,不利于病人,村民们则争辩说,教堂的钟声也会不时响起,为什么就不会影响病人健康呢? 当天,麻义士将村民的信炮强行收走,激起众怒,酿成冲突。

这是各方的文献都认可的,区别在于,作为传统文献的资料,重点描绘了传教士们的无礼、甚至动手打当地孩子,而在冲入医院后更是发现了解剖用的尸体,激起更大的冲突。

而教会在1906年出版的英文报告《连州殉难:十字架依然耸立在连州》,则说经当地乡绅沟通,双方已经解决了纠纷,乡民们答应打醮只做最后一天,传教士也归还了信炮,但此时大批年轻人却失控,不顾乡绅劝阻,开始攻击传教士。

各方记载都认可的是,两所医院和教堂被村民们,5名美国人也被乱刀砍死——但一方的记载中,只字未提其中4人是女性,且有一个孩子。

官方的行动还是相当迅速的。

得到报告后,连州知州沈麟书立即调动军警,连夜赶往菜园坝,保护逃得性命的教士,同时大举搜捕嫌疑人。

麻义士在官兵保护下转移到广州,美国驻广州领事立即向两广总督岑春煊提出“严重交涉”。

负责交涉的道台温宗尧,一方面要抓捕和惩办凶手,另一方面要应对美国官方甚至美国军方的巨大压力。

危机应对 一波未平、一波又起。

就在中美两国就连州教案进行交涉之时,福建厦门和江西南昌也爆发了类似事件,矛头针对天主教会。

厦门事件发生于3个月后的1906年2月。

漳浦县的“仙拳会”与当地天主教徒发生冲突,部分“仙拳会”成员被教徒拘禁,仙拳会首蔡禧遂率众攻打天主教堂,并顺势攻入县城,捣毁和焚烧其他教堂、医院等。

官兵紧急出动,捕获蔡禧等人,用极刑处决15人,这就是“漳浦教案”。

数天后(2月22日),南昌也发生了大规模的流血事件。

南昌知县江召棠,在与法国天主教南昌主教王安之讨论扩大传教权时,突然在会场暴毙——教会方面坚称江用剪刀自尽,以期造成群体事件,阻碍天主教会扩大传教权;而南昌的民众则指责,教会悍然杀害江知县。

江的死亡点燃了南昌民间对教会的怒火,2月25日,数万人攻击各处教堂、学校,打死了王安之等9名传教士,此即“南昌教案”。

教案频发,美国人认为是中国政府放任民间抵制美货的恶果。

在“漳浦教案”与“南昌教案”之间(2月14日),美国国务卿路特(此人在1912年获诺贝尔和平奖)照会驻美公使梁诚,指责中国政府未能对抵制美货“稍示实力严行禁遏”,正在激起大规模的排外事件。

南昌教案发生后,路特致电美国驻华公使柔克义,指出:“自中国每一个角落传来不安的消息,显示了暴风雨的降临。

而对这些事,中国政府并无自动积极的表示,它显然已忘了义和团之乱的教训……美国政府觉得,我们有充分权利去要求:第一,采取有效措施,以阻止1900年暴行的重演;第二,凡同情排外运动者,不论其地位高低,严厉处置之;第三,采有效步骤取缔蔓延中的阻碍合法贸易的组织。

” 美国海军开始向中国沿海集结,而英法两国则把军舰开进了鄱阳湖。

各种迹象都显示,1900年义和团-八国联军般的噩梦,或许会再度上演。

在巨大的内外压力下,清政府终于喊停了抵制美货的运动,并对三起教案做了从重从快的判决。

连州教案,5名被指控杀害传教士的乡民被斩首,中国赔偿教会损失费和抚恤金共4万多两白银,知州沈麟书等官员被问责革职;漳浦教案,中国赔款8万多两白银;南昌教案,中国赔偿“恤银”5万两、教堂银25万两、医院银10万两。

列强对此的回应是,英法军舰撤出了鄱阳湖,而美国的舰队取消了来华威慑的计划。

各方都在反思:为什么过去了5年,中国特色的“民教冲突”(民众与教会的冲突)依然如此严峻和血腥? 其实,义和团运动之后,导致“民教冲突”的本质都没改变:那就是在“民教冲突”的表象下,并非信仰之争,而是乡村社会传统的、赤裸裸的利益冲突,被披上了宗教及反宗教的外衣。

西方传教士、尤其是天主教,为了吸引信徒、壮大教会,往往采取利益输送的方式,比如帮教民减免租税、帮打官司等。

教会压外交官、外交官压清政府,这一生态链成为教会扩张的法宝。

在利益驱动下,常常某村集体入教,而与其有冲突的邻村,则集体加入反教阵线。

教会已经作为一种现实的政治力量,深深地介入了中国传统乡村治理,这正是当年刺激义和团大规模兴起的主要原因。

在利益“鸦片”诱导下,华人入教更多的不是基于信仰,而是基于利益,给自己弄一身趋利避害的“洋皮”。

入教在很多地方被称为“吃教”,19世纪70年代的民谚,赤裸裸地道出了其中的利益诉求:“天主我的主,鸡蛋大白薯”;“一十字,圣加号,真吃干饭假奉教”…… 同样的,反教也并非出于民族救亡的觉悟,而是基于同样的利益考量和不同的路径依赖。

有学者统计了1860年11月到1898年10月之间直隶发生的94起教案,大多数都是口角争殴、户婚田产、摊派钱文等民事纠纷,其中,与经济因素直接相关的有53起,占半数以上,而基于宗教信仰的冲突则几乎没有。

所谓的“民教冲突”,其实是中国式实用主义与投机取向的典型产物,鲁迅曾一针见血地指出:“(吃教)这两个字,真是提出了教徒的‘精神’,也可以包括大多数的儒释道教之流的信者,也可以移用于许多‘吃革命饭’的老英雄……这种东西,我们为要和‘敲门砖’区别,称之为‘上天梯’罢。

”当然,在这种冲突中,教会因为有列强的武力作为后盾,往往是强势的、占上风的一方。

至于有关洋教用药迷人信教、挖人眼睛制药等传言,虽然无稽,却因为教会的傲慢与不屑,不加解释,往往成为引爆民粹的导火线。

无论从中方文献还是外方文献,从教会进入中国之后,似乎对这些广泛存在的疑虑,并没有采取过任何公关措施。

而他们唯一的方式,就是不断向可怜的地方官施加压力,加剧自己在舆论中的“被妖魔化”程度。

如收容弃婴的善举,由于华人很少愿意把孩子送到洋教堂,天津的修女们甚至订出办法,为每名收养儿童付出一笔奖金,这就间接鼓励了儿童拐卖行为。

这种“收购”行为加上婴儿的高死亡率(不少弃婴本是有病的),再加上不屑于解释沟通的傲慢,自然引来猜疑。

一方面是“天主我的主,鸡蛋大白薯”的现实利益冲突,另一方面是“收购弃婴”之类的怪异举动,教会迅速地成为民众心理的第一假想敌。

而在1905/06年的宪政元年,所发生的惨烈“民教冲突”,似乎给列强们一个强烈的信号:要防止中国的民粹火山被点燃,不能只依靠对中国政府保持压力,那样反而更容易激化民粹。

最佳的办法,似乎是应当推动中国走向宪政。

大清宪政考察团在欧美各国受到极为热情的接待,或许正是体现了国际社会在防止中国民粹喷发上的“与时俱进”? 随机文章隋朝颜之推和王通如何统一释道儒三教?为什么秦始皇是暴君?火烧藤甲兵!为何诸葛亮大胜却泪流满面?关于汉武帝的第一任皇后:陈阿娇简介古巴比伦空中花园现争议,位置并不在巴比伦迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

高校专项和国家专项的分别:高校专项和国家专项冲突吗?

一、高校专项和国家专项的区别1.招生对象不同高校专项计划:主要面向边远、贫困、民族等地区县(含县级市)以下高中勤奋好学、成绩优良的农村学生。

招生院校多为教育部直属高校和其他自主招生试点高校,这些高校在录取时会对符合条件的考生给予一定的优惠政策。

国家专项计划:则面向全国范围,定向招收集中连片特殊困难县、国家级扶贫开发重点县以及新疆南疆四地州的学生。

招生院校包括中央部门高校和各省(区、市)所属重点高校,旨在通过扶贫计划帮助这些地区的学生接受更好的高等教育。

2.录取层次不同高校专项计划:通常要求录取的学生达到一本线以上,这意味着该计划主要面向成绩优异的农村学生。

国家专项计划:则更为灵活,有一本及二本院校层次录取。

在高考录取过程中,即使考生分数未达到一本线,也有可能通过国家专项计划被二本院校录取,从而接受高等教育。

3.录取方式不同高校专项计划:需要考生单独报名,并提交相关材料。

符合条件的考生可以参加后续考核,通常包括笔试、面试等环节。

考核合格后,考生将被录取至所报考的高校。

国家专项计划:则无需单独报名和递交材料。

高考成绩下发后,省招办会单独设置志愿填报及录取批次,并单独划线、单独录取。

这意味着符合条件的考生只需在高考志愿填报时选择国家专项计划志愿即可。

二、高校专项和国家专项冲突吗不冲突。

高校专项计划和国家专项计划适用于不同人群,其中高校专项计划主要针对农村户籍考生,国家专项计划主要针对国家认定的贫困地区考生,但不会限制考生户籍是城市还是农村。

高校专项计划和国家专项计划是可以同时报考的,但考生要注意,同时报考后,高考填报志愿时如果被其中一个录取,就不会被另外一个录取。

国家专项计划录取安排在本科提前批,国家专项是先于高校专项计划的,录取时先录取国家专项计划,如果你在国家专项计划被录取了,就不再参加后续本科一批的录取;如果国家专项计划没被录取的话,会在本科继续录取。

无论是国家专项计划还是高校专项计划,都是为了国家促进高考而实施的措施,为了让贫困山区那些学习成绩优异的考生们提供一次人生机会从而改变命运,让贫困地区的教育资源有所提升,同学们可以根据自己的实际情况选择报考。

查看更多高校专项计划试点大学录取分数线、高校专项计划专业分数线及录取位次、大学排名等大学数据,大家可以从本文下方“输入分数看能上的大学”一栏,输入成绩、地区、选考科目,一键进入圆梦志愿查询。