《王朝》主要讲述了哪些动物的故事?

和动物有关的纪录片数不胜数,但《王朝》的出现,还是震撼到了观众们的眼球和内心。

《王朝》是以单元剧的模式,一集讲述一种动物,向观众们展示同种动物之间的交际圈,究竟会发生哪些和人类相同的行为。

权利、争斗、友情、家庭、背叛等在人类生活中不断重复出现的东西,原来

【千问解读】

《王朝》看名字可能以为是讲述人类历史的纪录片,实际上里面的主角是各种各样的动物。

和动物有关的纪录片数不胜数,但《王朝》的出现,还是震撼到了观众们的眼球和内心。

《王朝》是以单元剧的模式,一集讲述一种动物,向观众们展示同种动物之间的交际圈,究竟会发生哪些和人类相同的行为。

权利、争斗、友情、家庭、背叛等在人类生活中不断重复出现的东西,原来在其他动物身上也能看到,这正是这部纪录片最吸引人的地方。

不久之前,《狮子王》真人(动物)版的预告片上线,无数人都再次被动物版的《哈姆雷特》所打动。

无独有偶,几天后,另外一部充满了莎翁戏剧色彩的动物题材影片上线,并在豆瓣拿到了9.6分的成绩——

这就是BBC曾拍出过《地球脉动》的纪录片团队最新带来的《王朝》。

关于这部只有五集、故事性极强的纪录片,制片人迈克·冈顿这样来描述《王朝》:

《王朝》的故事主题涉及家族、领袖和英雄,这是史上最具戏剧性和最激烈的同类故事之一。

片中记录了许许多多富有戏剧张力的瞬间,这些瞬间又构成了真实的世界。

很早之前我曾说过:“如果《王朝》的拍摄计划成功了,最后与观众们见面的将是一部真正的莎士比亚戏剧。

”

因为它本身就是如此!母女不和,姐妹反目,家族斗争……所幸,我们最终成功地拍出了我们想要的作品。

我希望这部纪录片能让人类重新考虑我们与大自然的关系。

的确,他们成功了,无数观众们从动物的世界里看到了超越电影剧本的故事,以及故事背后跨越物种的共通情感。

首领:壮士暮年

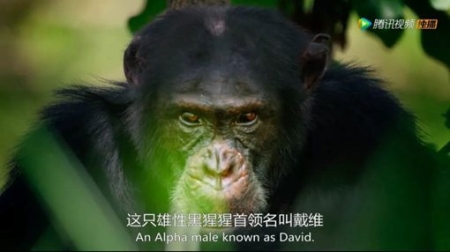

这一集的主角是一个叫做戴维的成年、或者说就要步入暮年的雄性黑猩猩。

他做整个族群的首领已经有了一些年头,时间给了他经验、智慧和伤疤,带走了他的体力和战斗力。

面对虎视眈眈的夺权者,站在金字塔尖上的首领也不得不向现实低头,寻求结盟以巩固自己的势力。

戴维的脚趾反复捻动,眼神看向远方,像是运筹帷幄的黑帮教父,在思考如何制衡内部,保住自己的地位。

壮士暮年,他曾经的辉煌就像是笼罩在他身上的一层空壳,看似坚不可摧,实则一碰就碎。

戴维小心翼翼地用这个空壳维持着首领的威仪,而年轻的后辈已经迫不及待地想要打破它。

这一天终于来了,夺权者们一拥而上,打败了体力不支的戴维,而戴维的同盟却没有出现。

戴维奄奄一息地躺在地上,他的伴侣带着幼崽过来温情地舔舐他的伤口,最终却不得不为了生存,弃他而去。

曾经不可一世的部落首领被打落在地,整个族群都抛弃了他,仿佛由大自然编纂的残酷史诗就应该到此终结。

然而戴维还没有放弃自己。

他带着一身狼狈艰难地爬起来,寻找能够维生的食物。

活下去,才有未来。

经过了一周的休养生息,基本康复了的戴维回归了弃他而去的族群。

这次事件给他的教训让他更加小心翼翼地维持着昔日首领的空壳,虚张声势地完成了“王者归来”的剧情。

并且寻找了因为年迈而不会对他构成威胁的雄性黑猩猩们,结成了更加稳固的利益共同体。

当然,这其中不包括之前背叛了他的盟友。

戴维最后的镜头是又捻着脚趾,眼睛望向了茫茫草原。

如果是一部小说或者电影,可能会选择在这里收尾,这一集的内容也在此戛然而止。

但是大自然的争斗永远没有尽头,下一次戴维还能保住他的首领之位吗?谁也不知道。

生存:抱团取暖

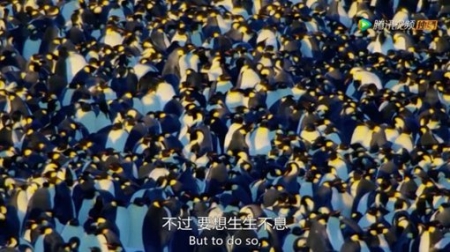

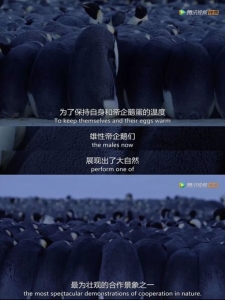

早年的《帝企鹅日记》让很多人知道了帝企鹅爸爸在冰面上独自孵蛋的艰辛,但是《王朝》对于帝企鹅的记录却不止于此。

它提供给了观众们另外一个视角,让我们感受到了冰天雪地凛凛寒风中,属于一个族群的力量。

雌性帝们企鹅生下蛋后,就不得不启程踏上了觅食之旅。

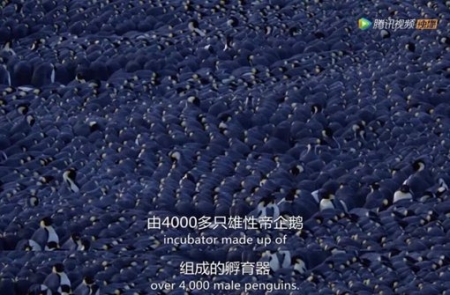

而数以百计的雄性帝企鹅则要留在冰面上一边孵蛋,一边挨过长达数月的漫漫严冬。

接下来的几个月,它们要在滴米未进的情况下熬到让自己的孩子破壳出生,至于能不能挺过去,谁也不知道自己的结局。

想要对抗暴风雪,抱团取暖是最好的选择。

整个冰面上的帝企鹅们自发聚拢在了一起,挨挨挤挤地组成了一堵厚实的墙。

“抱团取暖”在这里有了更实际也更深刻的意义——

极端环境下的互助,让自己和他人的生命都得到了保障。

大自然中团结合作的例子并不少见,你也许看过蚂蚁们的众志成城,但是当你看到地平线之上,帝企鹅们黑压压地挤在一起,用肉身为自己的孩子和整个族群抵挡着肆虐的风雪,还是忍不住会动容。

当然,触动人心的不只是大场面,当雌性帝企鹅终于回到冰面,得以和历经了生死考验的配偶重聚,它们闭上眼睛,用圆圆的肚子靠在一起,享受着难得的温存。

在这个高光时刻,你也许看到的不再是互相温暖,还是包含着亲情与爱情的抚慰,和劫后余生的幸福感叹。

而当小帝企鹅长大,在父母双双离开觅食的时候,它们也学会了亲热地蹭在一起,共同抵抗着第一个没有父母庇护的风雪夜,仿佛是茫茫天地间的又一场轮回。

更迭:血脉相连

对于大多数人来说,杂色狼都是一个陌生的物种。

这种动物长相不同于我们所熟悉的大多数狼,它们生活在非洲,体型娇小,面目不可爱,除了圆圆的耳朵以外,和鬣狗长得非常类似。

放在动画片里就是一个标准的反派长相,然而杂色狼却是极度重视亲族和自己族群的一种动物。

这一集的女主角泰特同样是一个年长的族群首领,不过相比单纯的首领,它更像是一个操心劳力的大家长,竭力维持着一大家子的生计。

泰特的大女儿黑尖已经独立出去成为了另一个族群的首领,一般女儿不会主动袭击自己的妈妈的领地,不过由于人类活动占据了黑尖的领地,为了自己族群的生存,黑尖不得不把矛头指向自己的母亲。

黑尖率领族群向泰特发起进攻,并很快占据了上风。

年迈的泰特被迫拖家带口地向有狮子出没的危险领地进发。

新的领地没有什么它们熟悉的猎物,唯一有希望捕获的是体重两倍于杂色狼并且牙尖嘴利的猿猴——的幼崽,前提是要承受成年猿猴的攻击并成功金蝉脱壳,但是没有太多选择的泰特只能铤而走险。

最终,伤痕累累的泰特还是为自己的族群捕获到了食物,这个时候又传来了新的噩耗,族群里泰特的女儿在捕猎中跌断了自己的腿。

跌断腿这件事对于大多数野生动物来说都意味着死亡——因为族群里的其他动物会毫不犹豫地弃它而去——但是在杂色狼的族群里,其他成员会照顾病号、提供食物直到它痊愈,这也就意味着泰特身上又多了一重重担。

而一路驱赶泰特的黑尖这边也并不顺利,在进入了狮子的领地之后,它出生不久的幼崽由于跟不上大部队的步伐,黑尖只能在一次鬣狗突然发起的伏击中,目睹自己的孩子被几只鬣狗大快朵颐。

这个纪录片的镜头中出现过很多个回首,有的是妻子作别丈夫,有的是母亲放弃孩子,在那一刻,你仿佛透过摄影机看到了它们瞳孔中真实的悲伤与不舍。

当夜,一群疲惫的杂色狼在黑暗中列成一队,沉默地行进着,像是在哀悼那个短暂的生命。

这个故事的最后,泰特还是打败了年轻的黑尖,夺回了自己领地的归属权,但是它却没能回到自己的故土——在归途中,它和自己的伴侣双双命丧狮子之口。

泰特的小女儿成为了族群的新一任首领,而它和自己姐姐、周边鬣狗、狮子、人类的领地斗争,还将再继续下去。

《王朝》一经播出,就得到了无数人的赞叹,IMDb评分直达9.4。

可你有没有想过,这些其实不过是我们人类已经司空见惯的戏剧套路,当它真实发生在了动物身上,为什么会如此摄人心魄?

《王朝》的总制片人迈克·冈顿说:“大自然当中从不缺乏戏剧,也绝对会有好故事可讲。

这是生命本身的力量,也是纪录片的力量。

”

然而更重要的是,动物的那套「生存哲学」,不止属于他们,更与我们人类相通。

当这种生存哲学被以动物的姿态演绎出来时,我们才突然发现,这一切不正是包括人类在内的生命的本质吗?

这其中并不只是生存的代价与求索,还涉及了情感、权力、阶层等等复杂的生命与生命之间相处的原貌。

当这种原貌扯去了人类的伪装,被赤裸裸地展现出来时,你会被其中丰满的真实和残酷所震慑。

它逼迫我们更直观、更认真地去思考,何谓生命、何谓生存、何谓族群,以及我们该如何与这个世界平衡共处。

豆瓣网友@一只虾仁这样说道:

动物的纪录片之所以好看,除了画面的精美,更多是在于其不加修饰轻而易举地就道出生存的本质。

因此,我们可以去伪存真地去反观生活的本来面目,亲情,族群,权力,捕猎,环境更迭。

要生存下去,就必然面临各种生存挑战。

的确,人类对于动物的凝视由来已久,其背后的意义,恰如约翰·伯格在《为何凝视动物》中所述。

动物被生下来,有感觉,会死亡。

在这些方面,它们和人一样。

然而除了体内的部分生理结构与人类相似外,它们的外表特征、习性、寿命及力气皆和人类不同。

人与动物既相似又不同。

动物看人时,眼神既专注又警惕。

它们并非在看人时才有这种眼神。

但是唯有人类才能在动物的眼神中体会到这种熟悉感。

其他的动物会被这样的眼神所震慑,人类则在回应这眼神时体认到了自身存在。

动物透过一道难以理解的狭窄深渊来仔细地观察人类。

通常人类也都是透过无知和恐惧来看待事物的。

因此,当他被注视时,动物眼中的他就如他眼中所看见的周遭环境。

他对这一点的体会,就是他会觉得动物的眼神看起来熟悉亲切的原因。

然而,动物和人是有别的,没有任何动物能确认人类的意思。

动物可能被杀、被吃、被驯服,然而,动物一直和人类之间缺乏共通的语言,其沉默注定了它们和人类之间永远保持着距离,保持着差异,保持着排斥。

正因为有这种差异性,动物的生命因为不会和人互相混淆,所以被视为和人类生命平行。

又是由于这种平行,动物能给人们提供一种不同于其他人类同伴所能提供的“互相为伴”或者是“同病相怜”的感情。

当我们凝视动物时,我们正从动物身上看到自己。

北斗中学北斗中学学费

作为一所有着丰富历史的学校,北斗中学秉持着优质教育的理念,培养了无数优秀的学子。

同时,北斗中学的升学率也是令人瞩目的,众多毕业功进入了名校。

招生计划方面,北斗中学注重选拔优秀的学生,为他们提供良好的学习环境和培养机会。

一、北斗中学办学历史北斗中学创建于20世纪50年代,是一所位于城市中心区的重点中学。

经过几十年的发展,北斗中学已经成为一所享有盛誉的学府。

学校致力于提供优质的教育资源,培养学生全面发展,注重品德修养和知识技能的培养。

在这里,学生们得以接触到最先进的教育理念和教学方法,为未来的发展打下坚实的基础。

二、北斗中学升学率北斗中学以其高升学率而闻名。

多年来,学校毕业生的升学率一直保持在90%以上。

这得益于学校注重提高学生的综合素质和学业成绩。

北斗中学开设了丰富多样的选修课程和社团活动,为学生提供更广阔的发展空间。

同时,学校还积极与高校建立合作关系,为学生提供更多的升学机会和优惠政策,助力他们顺利进入理想的大学。

三、北斗中学招生计划北斗中学的招生计划非常严格,注重选拔具有潜质和才华的学生。

学校采取综合评价的方式,综合考虑学生的学术成绩、综合素质、实践能力等方面。

此外,北斗中学还注重培养学生的领导才能和创新意识,特设各类奖项和学术竞赛,鼓励学生积极参与,展示个人特长。

学校还提供奖学金和资助计划,确保每个有才华的学生都能获得公平的教育机会。

北斗中学以其悠久而光辉的办学历史、卓越的升学率和严格的招生计划赢得了社会的认可和学生家长的青睐。

学校将继续秉持优质教育的理念,培养更多有理想、有才华的学生,为他们的未来铺就成功的道路。

探寻“重农抑商”之根:封建王朝的经济抉择

这一政策并非偶然出现,而是有着深刻的根本原因,其背后蕴含着封建王朝对经济、政治、社会等多方面的考量。

一、经济基础:自然经济的主导地位 中国古代封建社会的经济基础是自给自足的自然经济,这种经济模式以农业为核心,农民们日出而作、日落而息,生产的粮食和手工业品主要用于满足自身和家庭的需求。

农业作为国家发展的经济基础,在生产力水平不高的情况下,保证农业的发展至关重要。

土地是农业生产的关键要素,封建土地所有制是封建经济的核心,农业是赋税和地租的主要来源。

重农直接保障了地主阶级的经济利益,维护土地所有制即巩固了封建统治根基。

例如,在变法时期,秦国就明确规定了重农抑商的原则,采取奖励耕织的政策,鼓励农民开垦荒地、增加粮食产量,同时对商业活动进行限制。

这一政策使得秦国的农业生产得到了极大的发展,为后来奠定了坚实的物质基础。

因为农业的稳定发展能够提供充足的粮食,满足人口的基本生活需求,同时也能为国家的战争和建设提供必要的物资支持。

二、政治考量:巩固封建统治的需要 从政治层面来看,重农抑商政策是封建统治者巩固统治的重要手段。

在封建王朝,统治者需要确保有稳定的税收来源和充足的兵源,以维护国家的稳定和安全。

而农业恰好能够满足这两个方面的需求。

一方面,农业生产的稳定发展能够保证国家的赋役征派和地租征收。

农民们通过耕种土地,向国家缴纳粮食、布帛等赋税,这些赋税是国家财政收入的重要来源。

另一方面,农民是封建王朝的主要兵源,他们在农闲时期可以被征召入伍,为国家的战争提供人力支持。

此外,商业的发展往往伴随着人口的流动和财富的集中,这可能会对封建统治秩序造成威胁。

商人的流动性大,他们可以在不同的地区之间进行贸易活动,这可能会导致社会的不稳定。

而且,商人通过商业活动积累了大量的财富,如果他们的势力过于强大,可能会对封建统治者的权威构成挑战。

因此,封建统治者通过重农抑商政策,限制商业的发展,减少人口流动,确保税收与兵源,同时抑制商人阶层崛起对统治权威的潜在威胁。

三、社会因素:维护社会稳定与伦理秩序 在中国古代社会,社会稳定和伦理秩序是统治者非常重视的方面。

重农抑商政策在一定程度上有助于维护社会的稳定和伦理秩序。

农业生产需要农民们长期定居在土地上,从事耕种活动。

这种相对稳定的生活方式有利于社会的安定。

而商业活动往往会导致人口的流动和职业的转变,这可能会破坏传统的社会秩序和伦理观念。

例如,如果大量农民放弃农业生产,转而从事商业活动,可能会导致农田荒芜,粮食产量下降,从而引发社会的不稳定。

同时,封建社会的伦理文化秩序强调“衣服有制,官室有度,蓄产人徒有数,舟车甲器有禁”。

商业经济的发展必然导致两极分化,时刻威胁小农社会均平、、停滞的生活伦理。

只有采取“重农抑商”统治政策才能实现和维持静态伦理文化秩序。

在这种伦理观念的影响下,商人往往被视为“末业”从业者,社会地位较低。

统治者通过重农抑商政策,强化了这种社会等级观念,维护了社会的稳定和伦理秩序。

四、地理环境:封闭大陆的客观制约 中国独特的地理环境也对重农抑商政策的形成产生了一定的影响。

中国地处东北亚,是一个自然资源极丰富的内陆大国,土地广阔、肥沃,气候温和,较易通过种植采集取得生活资料。

东临大海,西北是戈壁,西南则是极其险峻的青藏高原,在交通极不方便的条件下,这里是一片与世隔绝的天地。

在这样的地理环境中,农业生产成为了人们获取生活资料的主要方式。

与西方文明的发源地“地中海地区”不同,中国的地理环境相对封闭,难以与外界进行广泛的贸易往来。

因此,中国古代的经济模式主要以农业为主,商业的发展受到了很大的限制。

封建统治者在这种地理环境下,更倾向于推行重农抑商政策,以保障农业的发展和国家的稳定。

“重农抑商”政策的根本原因是多方面的,它既受到封建社会自然经济基础的影响,也与统治者巩固政治统治、维护社会稳定和伦理秩序的需要密切相关,同时还受到中国独特地理环境的制约。

这一政策在封建社会初期对当时农业以及社会经济的发展、维护社会稳定、巩固新兴地主阶级政权起了积极作用,但在封建社会晚期,它妨碍了萌芽的滋长和封建制度的解体,阻碍了社会进步。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。