凯撒高卢战争中凯撒真的屠杀了两百万高卢人吗

【千问解读】

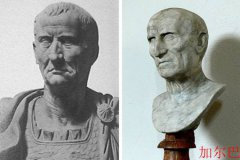

说起凯撒大帝,原名叫做尤里乌斯·凯撒,他是罗马帝国的奠基者,是罗马共和国最终的领袖。

凯撒被刺身亡后,其养子屋大维建立了罗马帝国,开创了罗马帝国的首个王朝,即朱里亚·克劳狄王朝,成为了罗马帝国的首位元首。

凯撒的成名之战是在征服高卢的战争当中,时候凯撒将这次战争全部都记录了下来,这就是我们熟知的《高卢战记》,并在此期间创立了“儒略历”。

凯撒征服高卢的战争开始于公元前58年,结束于公元前51年,前后发动了8次远征,最后征服高卢地区,成为罗马的版图。

古罗马时期公元前1世纪的高卢地区包括现在的意大利南部、法国、德国、比利时、卢森堡和荷兰瑞士的一部分,居住的重要是高卢的各个部落,总人数约300万人。

公元前60年,凯撒在西班牙总督任上回到罗马,与克拉苏、庞贝结成之谜军队同盟,被称作“前三头同盟”与之对应的“后三头同盟”是屋大维、安东尼、雷必达,凯撒获得执政官,他深知要想与克拉苏、庞贝争雄,必须掌握大量的军事和海量的资源财富。

公元前58年,凯撒卸任执政官后被任命为高卢总督,这是一个肥缺,也同时标志高卢战争的开始。

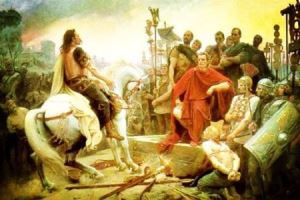

公元前5851年七年间,凯撒指挥罗马军事进行八次血腥的远征,攻占了高卢人800多座城市,同300高卢人作战,歼灭100万人,俘虏100万人。

原本进攻高卢时凯撒只有四个军团,其中一个还是忠于庞贝的军团,战争中凯撒招募了大批的军事,战争结束凯旋罗马时,凯撒有10个军团效忠自己。

凯撒依靠征服高卢获得了大量的财富和强大的军事支持,人生走向了巅峰。

凯撒高卢战争的胜利重要依赖于能征惯战的罗马军团,兵力比较集中,武器、战术比较先进。

而高卢人是以部落生存,各自为战,很少能聚集各个部落,使得凯撒的军事能够各个击破。

同时,罗马军事也积极拉拢收买高卢的一部分人,让他们为罗马军事服务,分裂高卢人的统第一次世界大战线。

再者,凯撒本人在政治、军队、外交谋略上都是一个高手。

军队上洞悉高卢人的战争部署,擅长利用地形,战术灵活多变,利用自己的特点对高卢人展开多次的歼灭战,不留后患。

在军队外交上,善于利用高卢人内部的矛盾,用外交手段瓦解高卢人的抵抗力量。

根据《高卢战记》的记载,凯撒并没有屠杀200万高卢人,,而是歼灭100万其中包含很多报复性屠杀,顺我者生,逆我者亡,俘获100万。

获得了无数的珍宝,这都是建立在征服屠杀高卢人的基础之上的。

战后,凯撒的军事俘获10万多的高卢女俘虏,他说:勇士们,你们每人可以挑两个女奴隶,今后可随意供你们处置!

条顿战争的过程简介:条顿战争的战斗经过

立陶宛支持起义,而骑士团以入侵立陶宛作为威胁。

波兰宣称支持立陶宛,并反过来威胁入侵普鲁士。

普鲁士军队撤离萨莫吉希亚之时,条顿骑士团大团长乌尔里奇·冯·荣金根在1409年8月6日向波兰王国和立陶宛大公国宣战。

骑士团希望将波兰和立陶宛各个击破,以对大波兰和库亚维亚的入侵作为计划的开始,出其不意俘虏波兰人。

骑士团焚毁位于多布林(现维斯瓦河畔多布林)的城堡,在14天的围城战后攻下博布罗夫尼基,征服比得哥什 ,并接连劫掠数个城镇。

波兰人组织反击并重夺比得哥什。

萨莫吉希亚人攻打梅梅尔(克莱佩达)。

但是,双方都没有做好进行全面战争的准备。

波兰战略 到1409年12月时,约盖拉和维陶塔斯在如下的共同战略上达成一致:两国军队会合形成单个大军势,一齐向条顿骑士团首都马林堡进军。

处在守势的条顿骑士团没有预料到两国会合并军势发起进攻,他们在为波兰和立陶宛的分别入侵做准备,前者会沿着维斯瓦河向但泽(格但斯克)进军,而后者会沿着尼曼河向拉格尼特(尼曼)进军。

乌尔里奇·冯·荣金根为了对他所察觉到的威胁做出反击,集中兵力于施维茨(什维采),此地处在正中,不论敌军从什么方向发起进攻,驻扎在这里的骑士团都能较快地回击。

为隐藏其计划,并迷惑骑士团,约盖拉和维陶塔斯在边界地区发动几次突袭,使骑士团的军士不得歇停。

格伦瓦德战役的第一阶段是将波兰立陶宛联军都部署在距普鲁士边界约80公里的汇合点,切尔温斯克,随后联军将经由浮桥渡过维斯瓦河。

这一步需要这个由诸多民族组成的联军军令准确,步调高度一致,而这一阶段从1410年6月24日开始,同月30日结束,花费不到一周。

联军渡河后,马佐夫舍公爵谢莫韦特一世和华沙公爵亚努什一世麾下的马佐夫舍军队加入联军。

大军在7月3日开始向北进军马林堡。

7月9日,联军穿过普鲁士边界。

乌尔里希·冯·荣金根一了解波兰立陶宛联军的意图,便在施维茨留下3000人,交由·冯·普劳恩指挥,使大军沿德莱温兹河(德尔文察河)部署防线。

7月11日,约盖拉决定不在这个受到重重防卫的地方强渡德莱温兹河,而是向东行进到其源头,绕过这条河,而这里也没有其他河流将他的军队和马林堡相阻隔。

条顿骑士团顺德莱温兹河向北行进,在勒鲍(卢巴瓦)渡河,随后想东进军,与波兰立陶宛军进军线路平行。

联军劫掠吉尔根堡村(丹布鲁夫诺)。

冯·荣金根被联军的暴行惹怒,他发誓在战役中击败入侵者。

格伦瓦德之战 1410年7月15日,格伦瓦德之战爆发,战场在格伦瓦德、坦能堡(斯滕巴尔克)和路德维格斯多尔夫(沃德韦戈沃)村中间的地带。

现代史学界估计参战的波兰立陶宛联军人数在16500人至39000人之间,而条顿骑士团人数在11000人至27000人之间。

波兰立陶宛联军的军士分别属于不同民族,不同宗教:奉罗马天主教的波兰人和立陶宛人与信奉萨莫吉希亚人、信奉东正教的鲁塞尼亚人和穆斯林鞑靼人并肩作战。

而参战的条顿军队由以日耳曼人为主的22个不同民族构成。

骑士团希望挑衅波兰人和立陶宛人使他们率先发起进攻,将两把剑送给约盖拉和维陶塔斯以“帮助他们作战”,这两把剑被称为格伦瓦德之剑。

立陶宛人率先进攻,但在超过1个小时的激战后 ,立陶宛轻骑兵全面撤退。

撤退的原因——这次撤退是败退还是计策——仍然是学术辩论的话题。

波军和骑士团开始激战,这场激战甚至蔓延到约盖拉的大本营。

骑士团的一位部将骑士直接向国王约盖拉发起冲锋,但被王室秘书兹比格涅夫·奥莱希尼茨基挡下。

波军逐步取得优势的同时,立陶宛人也回到了战场。

条顿骑士团大团长荣金根在试图突破立陶宛战线时被杀。

条顿骑士团群龙无首,又遭到包围,开始撤向他们的本营,希望组成防御性的战车阵。

但是,防御瞬间遭到突破,本营被毁,根据一位目击者所说,在那里被杀的骑士比战死沙场的多。

条顿骑士团在战役中一败涂地。

大约8000名条顿士兵战死, 还有14000名士兵被俘。

骑士团的大多数成员都战死沙场,其中包括骑士团领导层大部。

成功逃离战场的骑士团最高级人士是埃尔宾(埃尔布隆格)统帅沃纳·冯·泰廷格。

被俘的大多数平民和雇佣兵在战后不久被释放,条件是他们得在1410年11月11日向克拉科夫报告。

贵族仍然被俘,每个人都被要求交出高价赎金。

围攻马林堡 战役后,波兰立陶宛联军留在战场达3天,随后每天只行军15公里,拖延了攻打条顿首都马林堡 (马尔堡)的时间。

主力军队直到7月26日才到达被重重防守的马林堡。

波兰立陶宛方面的拖沓使海因里希·冯·普劳恩有足够时间布防。

约盖拉也派其部下攻打其他条顿要塞,这些要塞通常不战而降,包括但泽、索恩和埃尔宾等主要城市。

只有8座城堡仍在条顿骑士团手中。

围攻马林堡的联军期待条顿骑士团很快投降,没有做长期作战的准备,受到补给缺乏、士气低下、痢疾蔓延这类问题的困扰。

骑士团向他们的盟友寻求帮助,西吉斯蒙德、文策尔一世和利沃尼亚骑士团保证提供资金援助和军事增援。

9月19日,联军停止围攻马林堡。

波兰立陶宛联军将那些被俘或投降并归乡的卫兵留在要塞。

但是,骑士团很快收复大多数城堡。

到10月末,只有4座位于边境附近的条顿城堡还由波兰控制。

约盖拉召集兵马组成一支新军队,在1410年10月10日的科罗诺沃战役中再次击败骑士团。

在另外几次短暂的交战后,双方同意谈判。

随机文章大禹治水告诉我们一个什么道理?美国NASA不敢公布的照片,登月期间惊现外星人宇宙飞船霍金为什么没有获得诺贝尔奖,诺贝尔奖看不起搞理论研究的世界上口径最大的多拉巨炮,仅炮弹就重达7吨(体积比人还大)恶魔果实觉醒是什么,觉醒后爆锤草帽海贼团简直无敌迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

北宋初期辽国为什么要频繁发动战争 意图是什么

北宋初期,辽国频繁发动战争,为什么说他们的意图并非吞并? 引导语:北宋初期,位于北方的辽国曾多次侵扰大宋,给当时的带来了不小的困扰,当我们在谈及这个阶段辽国的做法时,很多人也许会说,这是辽国想要吞并大宋的意图,但事实并非如此,彼时辽国的做法恰恰是想要与北宋讲和的表现,这是怎么回事呢?首先还得从双方的矛盾说起。

谈论北宋与辽国的矛盾伊始,可以从身上找到,彼时的石敬瑭为了在皇位的争夺战中胜出,故意将分给了辽国,这片疆土的流失也成了中原王朝的历史问题,后来为了将这片土地收回,便对不愿归还土地的辽国发起战争。

还没等到十六州全部收回来,周世宗便去世了,紧接着中原地带跨过了五国时代,成功地建立了有一个汉人王朝“北宋”,彼时的赵匡胤一心为了巩固自己在中原的地位,位于北方边境的燕云十六州问题暂时搁置了。

不过,赵匡胤无心再对辽国发动战争,可对方反而不干了,他们反过来对北宋频发地发动战争,这是怎么回事呢?原来,在周世宗时期,燕云十六州的莫州和瀛洲已经被收回去了,他们认为这是中原王朝的毁约,毕竟十六州给他们是签署过条约的,算是他们国家的国土。

这是辽国当时对北宋发动战争的直接原因,但实际上他们也有,北宋王朝的建立也代表着中原地带的复兴,该王朝的建立令中原地带度过了混乱时期,因此,北宋的潜力他们看在眼里。

趁着北宋还是建国的初期,辽国便赌一把,频繁向这个新国家发动战争,他们自知,以他们的实力,肯定无法将北宋吞并,于是便利用赵匡胤无心应战的心理来施压,通过这些战争来逼迫北宋签订条约。

当然,他们也十分懂得分寸,条约的内容也仅仅局限于燕云十六州,否者把赵匡胤逼急了他们肯定也吃大亏。

因此,当时辽国频繁在北宋初期发动战争,实际上讲和的意图远大于吞并,毕竟作为少数民族,他们自知中原一统的大势已去,中原地带势必将重返汉人的统治,他们也不敢越过界限,故而趁着北宋初期统治者的重心偏移,想着朝签订条约讲和的方向施压。

从这个举措来看,辽国的统治者是十分机智的,试想一下,一个王朝力量的薄弱阶段在哪儿?主要有两个阶段,分别是初期和末期,初期代表他们的力量还处于聚集时期,相当于从分散走向一统;而末期则代表他们的力量处于分散时期,从一个整体走向崩溃。

这两个阶段都适宜外来者介入,也都符合施压,进行各种条约的签订。

只不过前者是朝着强盛的方向发展,后者朝着衰败的方向发展,若是签订条约都有其分寸存在,辽国统治者正是看中了这一点,因此本着讲和的心态发动战争。

辽国统治者深知,北宋王朝的建立与发展不可阻挡,他们想方设法不让先前十六州的其余州流失,通过战争来签订条约,于当时来说是最好的办法。

,辽国统治者的担忧还是出现了,北宋步入了平稳发展后,后续的统治者便想着将疆土向北扩展,这当中自然有他们先前割据出去的燕云十六州地区。

继位时期,在北方实现了一统后,顺势向辽国发起战争,试图将燕云十六州剩余的疆土收回。

不过,当时的辽国对北宋的入侵顽强抵抗,终止了宋太宗的意图,这也大大地挫败了宋太宗的野心,后续不曾主动向辽国发动战争。

辽国一看这局势扭转,当然是立威的大好时机,他们想着,就算打不过也不能让北宋认为他们是好欺负的,因此他们发动战争的频率加多了。

终于,在宋太宗去世后的第五年,双方经过檀州之战后签订了檀渊之盟,停战协议一致认同。

当时该地的战争中,辽国一方是稍稍占优的,否者也不会打到了檀州这个地方,只不过他们了解,若是还不懂得见好就收,北宋其余地方的兵力调遣过来后自己势必,毕竟北宋与辽国的整体兵力还是存在很大的差距的。

檀州之战是辽国非常重要的战役,因为他们已经将全国的兵力都调遣了过来,若是与北宋继续耗下去无疑是十分不利的,最终能打到北宋疆土的檀州也算是阶段性的胜利;而对于北宋来说,他们也不是没有胜仗,亲自上前线指导,在瀛洲等地重创了辽军,诛杀了对方多员大将。

结束语: 北宋初期持续遭到了辽国的入侵,这既是建国初期政权尚未完全稳定的体现,也是辽国想要施压签订讲和条约的体现。

对于北宋来说,新政权之下,工作重点是将中土的南北方汉人一统起来,其后才是其他问题;而对于辽国来说,正是趁着北宋的作重心不在他们身上而发动战争,以此来达到和解的目的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

声明:本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理