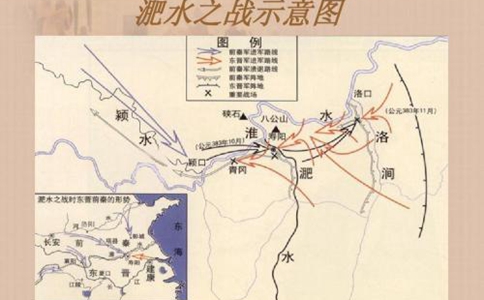

淝水之战中,为什么东晋只有八万人参战?

要说清这个问题,非得对东晋政治格

【千问解读】

说到淝水之战其实这场战役其实还是非常重要的一场战役了,在历史上也是有着决定性的一场战役,但是如果有仔细阅读过这场战役的小伙伴是知道的,这场战役东晋作为主角方,竟然只出了八万的兵力参加战斗,小编想问了这到底是什么情况啊?下面就着这个问题一起来揭秘看看吧!

首先,东晋不是以一国之力迎战前秦,顶多只是半国之力。

要说清这个问题,非得对东晋政治格局有一番了解不可。

自东晋开国后,内部长期动荡不安,形成两个军政中心,一个是长江上游的荆州(西部),一个是下游的扬州(东部),东晋帝国广阔的西部实际上一直处于军阀的控制之下,朝廷能控制的,只不过是东部几个州而已。

在东晋历史上,一而再地出现地方军阀威逼中央朝廷的现象。

自三国以来,由于荆州地理位置极其重要,作为帝国在西部抵御外敌入侵的屏障,谁主政荆州,谁就手握重兵。

东晋是中国历史上皇帝权力最弱的朝代,这种政治惯性之下,对地方军阀没有很强的控制力。

在淝水之战前,曾爆发过王敦之乱,苏峻、祖约之乱,后来又出现桓温,要不是他死得早,东晋可能就被他篡权了。

桓温死后,他的弟弟桓冲不似哥哥那般飞扬跋扈,无意染指朝政,积极改善与朝廷重臣谢安的关系。

由于桓冲谦冲,谢安持重,东晋的政治面貌焕然一新。

当时桓冲都督江、荆、梁、益、宁、交、广七州诸军事,谢安都督扬、豫、徐、兖、青五州诸军事。

表面上看,谢安挂了五个军区司令员的头衔,看起来似乎实力不弱,实则不然。

除了扬州之外,他都督的豫、徐、兖、青四州,多半被前秦占领,有名而无实。

当苻坚以百万之众大举南侵,谢安派出八万人马迎战。

这八万人,不是整个晋国的兵力,而只是朝廷所能动用的东部诸州的兵力,不包括桓冲控制下的西部诸州。

因此,我说晋国不是以举国之力迎战前秦,甚至连半国之力都没有,只是以东部几个州迎战。

那么西部的桓冲有多少兵力呢?比朝廷要雄厚得多!在淝水之战前夕,桓冲曾以十万之众进攻前秦控制的襄阳,可见他的兵力之多,要远远超过朝廷。

桓冲控制下的部队,朝廷根本是无法染指的。

苻坚大举南侵,目标是东晋首都建康,这是属于朝廷的势力范围。

当时桓冲提出要派三千人入援建康,谢安婉言拒绝了。

说实话,三千人真是杯水车薪,能顶个屁用。

桓冲首先考虑的保卫荆州,面对前秦史无前例的庞大军队,他也不敢派出更多的军队交给朝廷。

对此,谢安回复桓冲说:“朝廷已有应急方案,士兵武器都不缺,这支部队应留在西部以防备敌人入侵。

”三千人意义不大,干脆不要了。

因此,最终迎战苻坚的,只有八万人。

其次,兵贵精不贵多,与其拼凑几十万乌合之众,不如用好“北府军”这把尖刀。

如果谢安非要临时征兵几十万迎战,当然不是不可能。

但临时征兵有几个问题:第一,军队毫无战斗力,有时还能添乱;第二,引发社会动荡。

后来东晋权臣司马元显为扩充自己的力量而大举征兵,诱发了孙恩起义,这便是一例。

东晋的这八万人马,是以“北府军”为核心。

谢安是比较有危机意识的,在八年前,他就十分担心前秦入侵,于是大力加强国防,打造一支强大的武装,这就是以谢玄为首的北府军。

北府军组建后,多次参加对前秦的战争,在战火中茁壮成长,屡屡以少胜多,以弱胜强,成为东晋抵御外来侵略之重器。

我们复盘淝水之战,会发现前秦失败的一个重要原因,正是因为人太多!乌合之众太多!淝水之战是个奇迹,因为前秦军队并不是被东晋击败的,而是自己乱掉的。

有人一喊“秦军败矣”,整个前秦阵营大乱,最后无法控制。

为什么会出现这种情况呢?其中一个原因就是被招募入伍的乌合之众添乱。

为了一战平定江南,苻坚采取每十丁征一兵的原则,其中良家子弟凡二十岁以下且有材勇者,皆授羽林郎。

当时良家子弟前来报名参军的有三万余人,还都自带马匹,组成一支青年羽林军。

苻坚的弟弟苻融告诫说:“少年羽林军那些个良家子弟都是富二代,不习兵事,只会拍马屁罢了。

陛下要是轻信这些人,恐怕后患无穷,到时追悔莫及。

”

在淝水之战前,前秦军队横扫天下,军纪严明,令行禁止,怎么可能发生骚动与混乱呢?因此我们可以判断,引发骚动与混乱的,必定是毫无作战经验的新兵。

在此之前,前秦的常备军大约在30万左右,突然扩充到百万,也就是三个兵里,有两个是新兵。

大家想想,一旦新兵出现混乱,如何制止得住呢?

因此,我认为谢安宁可坚持以八万精兵迎战,而不刻意地拼凑更多的乌合之众,是完全正确的。

其三,前秦军虽号称百万,在淝水战场实际上是三十万,有经验的老兵更少。

在淝水之战前一年,苻坚的计划是动员九十七万兵力。

后来南侵时,具体的数量是步兵六十几万,骑兵二十七万,所有兵力大约九十万,称百万雄师也不算过分。

但这些军队并不是同时投入战场的,前锋兵团三十万人抵达前线时,较偏远的地区的凉州兵团、幽州兵团、冀州兵团、蜀汉兵团等尚在昼夜兼程赶路。

从人数对比看,东晋八万人马,比起前秦三十万人马,也是很悬殊的。

但是正如我前面分析的,前秦军队中大约有三分之二是毫无战斗力的新兵蛋子,以此推算,秦军前锋的三十万人,大约只有十万人比较有战斗力,这样一比,差距就没那么大了。

比如淝水之战的开幕战洛涧之战,当时刘牢之率五千北府军,大破五万秦军,秦军死一万五千人。

按理说,秦军实力不应该如此不济,要知道前秦曾以六万之众,击破三十万燕军,灭掉前燕,实力不是吹出来的。

后来前秦又消灭仇池、前凉、代,完全统一北方,武力之盛可见一斑。

五万秦军打不过五千北府军,只有一个解释,这支秦军主要是新兵。

了解以上事实后,就可以知道,所谓以八万对百万实际上是不存在,双方悬殊虽然很大,但并非很多人想象的一比十二的差距。

淝水之战,东晋没有必胜之局,我想谢安能想到的最好结果,可能就是阻止住敌人进攻罢了。

此战之所以改写历史,不能不说有些运气的成分。

安史之乱时,唐朝大军都去哪里了,为什么会让安禄山兵临城下

也即安史之乱之于唐朝,好比之于赵国。

根据史料记载,安史之乱是玄宗末年至代宗初年(755年12月16日至763年2月17日)由唐朝将领与背叛唐朝后发动的战争。

在安史之乱前,唐朝还处在比较鼎盛的阶段,但是,在安禄山等人发起的这场大战后,唐朝再也没有重回巅峰。

彼时,安禄山的大军兵临长安,并且攻占了唐朝的都城。

那么,问题来了,安史之乱时,唐朝大军都去哪里了,为何会让安禄山? 一 首先,根据史料记载,唐朝天宝十四载十一月初九(公元755年12月16日),身兼范阳、平卢、河东三节度使的安禄山,发动属下唐兵共15万人,号称20万,以“忧国之危“、奉密诏讨伐为借口在范阳起兵。

由此,对于安禄山的叛军,共有15万左右的兵力。

那么,问题来了,对于唐朝朝廷来说,有多少兵马呢?对此,根据史料记载,和之后的明显不同,唐朝的兵力中,很大一部分都分布在10个边镇,共有50万左右的兵力。

而对于唐朝朝廷来说,也即长安城一带,则只有10万左右的兵力。

对于唐朝朝廷直接掌握的兵力,确实要少于安禄山。

二 不过,众所周知,守城一方依然拥有城墙带来的防御的优势,所以,可以用相对较少的兵力来防御较多的兵力。

比如在时期,率领数万大军,硬是无法攻破只有上千人镇守的陈仓城。

所以,按道理来说,唐朝这10万大军,是足够防御安禄山的15万大军,即便无法打退叛军,但防守应该是没有问题的啊。

当然,实际的情况是,安禄山的大军虽然遇上一定的阻碍,但由于杨国忠的胡乱指挥,使安禄山于同年十二月十二日就攻入洛阳。

在攻下洛阳后,安禄山的叛军又继续向长安进军,从而兵临城下。

三 对此,在笔者看来,战斗力上的差距,是安禄山能够一路的重要原因。

一方面,就安禄山的叛军,长期镇守唐朝的边境,和周边的游牧边境经常交战。

换而言之,安禄山的15万大军,可谓唐朝当时最精锐的兵力之一。

与此相对应的是,对于唐朝朝廷掌握的10万大军,缺乏战斗经验,没有经过长期的战场磨炼。

也即这些大军因为长期处在太平盛世之下,在训练和装备上都不如安禄山的叛军,更在思想上和心理素质上缺乏必要的准备。

在此基础上,安禄山的大军得以一路,于天宝十五年六月占领长安。

那么,问题来了,对于唐朝精锐的边防军队,为何没有来抵挡安禄山呢? 四 最后,就唐朝来说,十个边镇拥有50万的兵力,除掉安禄山的15万大军,还剩下35万左右的兵力。

也即在范阳、平卢、河东三节度使之外,唐朝北庭、安西、河西、陇右、朔方、岭南、剑南等七镇还有30多的大军。

但是,对于唐朝的边镇来说,都负有各自的镇守重任,没有的命令,显然不会轻易挥师救援的。

并且,安禄山的造反是比较突然的,这让唐朝各个边镇没有及时反映过来。

总的来说,在安史之乱中,唐朝朝廷掌握的军队因为战斗力较弱,加上唐玄宗、杨国忠等人的胡乱指挥,并且各个藩镇的精锐之师没有及时回援,从而让安禄山兵临城下,并占领了唐朝都城长安。

随机文章隋炀帝唐太宗对比好色程度其实差不多清朝入关奇闻!只欠官府一文钱探花竟弄丢了乌纱帽地心人为什么不出来,已进化称嗜热动物离不开地心高温莽山烙铁头蛇有毒吗,比大熊猫还珍贵的巨型毒蛇(遭盗猎价值100万)揭秘国外天体浴场,十个天体浴场让您找到目不暇接(宅男好去处)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

长平之战后,赵国为什还能崛起?因为有这三位大将

此战,大将和秦国大将两位将领对阵。

对于之首的白起,针对赵括急于求胜的弱点,采取了佯败后退、诱敌脱离阵地,进而分割包围、予以歼灭的作战方针,最终获得战争的胜利。

赵国经此一战元气大伤,损失了数十万大军。

在长平之战后,秦国又发动了邯郸之战。

虽然邯郸之战没有攻破赵国都城,但是,这依然给赵国带来了惨重的伤亡。

不过,在长平之战和邯郸之战后,赵国却奇迹般地中兴了。

对此,在笔者看来,赵国的再次崛起,和这三位大将存在直接的关系。

一 首先,在中,赵国在战国前中期是相对较弱的,特别是在、相继称霸中原的时候,赵国甚至连都无可奈何。

在此背景下,灵王开了“”。

而在胡服骑射后,赵国的军事实力明显增强,不仅消灭了中山国,更成为山东六国中唯一能单独抗衡秦国的大国。

不过,长平之战和邯郸之战的爆发,却让赵国的精锐力量损失殆尽。

在很多人看来,赵国很可能因此而迅速灭亡。

但是,让人没有想到的是,在长平之战和邯郸之战后,赵国却能够再次崛起,或者说是短暂中兴。

二 针对赵国的短暂中兴来说,主要体现在以下几点,一是打退军队的进攻,并一度包围了燕国都城,二是夺取了魏国、齐国的疆域,三是面对秦国的多次进攻,赵国不仅成功坚守,甚至还给战国末期的以重创。

对此,在笔者看来,就、庞煖、这三位大将,直接推动了赵国的短暂中兴。

对于廉颇来说,在长平之战中被赵括替代,但是,在长平之战后,赵国君主终于认识到廉颇的作用,启用廉颇指挥邯郸之战。

在邯郸之战打退秦国大军后,燕国选择对赵国,派遣军队进攻元气大伤后的赵国。

三 对此,廉颇率领残存的赵军击溃了燕军,并在之后包围了燕国都城。

在这之后,廉颇还率领赵国军队攻取了魏国的繁阳。

当然,后来廉颇因事逃奔魏国,并最终在寿春郁郁而终。

在廉颇离开赵国后,庞煖率领赵国军队和燕国展开较量。

对于庞煖来说,于常山东垣击败了燕国大军,并且攻占了燕国的遂、方城。

赵王赞其曰:“将军武勇,廉颇还赵”。

在在位时,秦国派遣了10万大军进攻赵国。

对此,庞煖领军十万御之,杀秦军三万,让山东六国为之震动。

由此,对于廉颇和庞煖这两位老将,帮助赵国再次崛起。

四 最后,当然,相对于廉颇和庞煖,李牧的作用更加明显。

在不少历史学者看来,战国末期,李牧是赵国赖以支撑危局的唯一良将,素有“李牧死,赵国亡”之称。

在长平之战和邯郸之战后,李牧不仅率军攻占了齐国的疆域,还在在宜安之战重创秦军,得到武安君的封号。

公元前229年,中了秦国的离间计,听信谗言夺取了李牧的兵权,不久后将李牧杀害。

一定程度上,如果赵王迁没有冤杀李牧的话,率领的秦国大军很难顺利攻破赵国的都城。

对于李牧之死,无疑是赵国自己在自毁长城,令人叹息不已。

总的来说,在长平之战和邯郸之战后,赵国凭借着三位大将短暂中兴,以此推迟了一统六国的时间。

随机文章清朝最衰皇帝是他!「3大剧变」全遇上还埋下亡国种子国外海滩惊现两具美人鱼尸体,如丝般顺滑的头发/魔鬼的样貌龙卷风是怎么形成的,大气的不稳定性产生强烈的上升气流人的长相是前世修来的,前世修善果长相甜美/作恶则长相丑陋揭秘神仙为什么要下凡历劫,经历情劫和万丈红尘才能够成神迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!