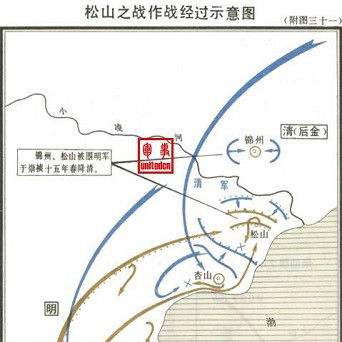

松锦大战明朝惨痛失败,是因为洪承畴瞎指挥的原因吗?

满清入主中原之前曾经与明朝打过一场

【千问解读】

说到松锦大战这场战役也还是有点小名气的,最后大家也知道的了,失败的就是明朝了,而且指挥这次战斗的将领就是洪承畴了,那么仔细分析过这场战役的网友也说了,这场战役输就输在洪承畴的瞎指挥,那么为什么这么说下面我们就着这个问题一起来揭秘分析看看吧!

松锦大战明朝大有机会获胜,却以失败告终,全因为他一通瞎指挥。

满清入主中原之前曾经与明朝打过一场重要的战役,这次战役也被称为决定两个政权命运走向的战役,这就是松锦大战。

现在大家都知道松锦大战以明朝失败而告终,而仔细了解那段历史就不难发现,其实当时明朝面对来势汹汹的满清军队他们还是很有把握能赢得胜利的,但是为何却失败了呢?满清的皇太极率领大军一路打到锦州城下遇到了一个极其难对付的人那就是当时的蓟辽总督洪承畴。

此人可是明朝最会打仗的将领之一。

洪承畴在面对满清军队的围困时,采取的办法就是坚守不出,跟清军打持久战。

洪承畴早就看出满清军队骁勇善战,硬碰硬是肯定不行的,跟清军死耗到底是唯一的办法。

所以洪承畴提前在锦州城内存好了大量的粮食,一直跟清军耗着。

另外,洪承畴当时还指挥着一支战斗力十分强悍的军队,这只军队在洪承畴的指挥下,将明军制造的包围圈撕开了好几个口子,不仅将清军打的晕头转向,还从清军的包围中冲出,给锦州城内运送粮草。

洪承畴这次可是把皇太极给愁坏了,清军士气大减。

其实只要这么耗下去,清军迟早就会撤退。

但是大明朝堂上的崇祯皇帝却不断的催促洪承畴出城应战。

没办法洪承畴只能出城跟清军作战。

这下算是正中皇太极的下怀。

洪承畴率领军队进入松山城,没想到后方的粮道却被清军给切断了。

这下明军 彻底失去了胜利的机会。

松锦大战之中,清军大获全胜,洪承畴也被清军给俘虏,最后投降了清军。

昏聩的大明朝臣和崇祯皇帝一通瞎指挥葬送了挽救大明国运的一次好机会,最后大明亡国也算是自作自受。

解析明朝那些杀倭寇如草芥的牛人:真正的高手!

但不要以为中国人全是废柴——真正的高手都在草莽之中,下面来说几段畅快淋漓的故事,看看那些杀倭寇如草芥的牛人。

1. 刀是好刀,人是凶人 暴雨倾泻中,一辆汽车风驰电掣般咆哮而来。

尼奥站在路中央,脸上依旧冷的,就在汽车即将撞上他的瞬间,他挥起手中的日本刀,雨点横飞中,汽车被一刀劈成两半…… 这是好莱坞科幻大片《黑客帝国》里的一幕。

电影里的日本刀,斩汽车、斩僵尸、斩铁血战士,无坚不摧,俨然成为好莱坞大片第一利器。

日本刀斩汽车是吹牛皮,斩断质量低劣的刀枪却毫不含糊。

元军两次征日战役中,幸存回来的士兵都对锋利的日本刀印象深刻,称自己的刀枪很容易被砍断。

网络配图 的官军同样对倭寇手中明晃晃的日本刀心存忌惮,戚继光记载道:“长刀,此自倭犯中国始有之。

彼以此跳舞光闪而前,我兵已夺气矣……遭之者身多两断。

缘器利而双手使用,力重故也。

”《倭变事略》中记载:“一贼出哨亭外,我兵攒枪刺之,贼斫一刀,十数枪齐折,兵皆徒手而奔一处。

” 大臣唐顺之作过一首《日本刀歌》: “有客赠我日本刀,鱼须作靶青绿绠,重重碧海浮渡来,身上龙文杂藻行。

怅然提刀起四顾,白日高高天炯炯!毛发凛冽生鸡皮,坐失炎蒸日方永。

闻到倭夷初铸成,几岁埋藏掷深井,日陶月炼火气尽,一片凝冰斗清冷。

” 日本小小岛国,如何制造出这么锋利的宝刀?这个疑问,连明代大科学家宋应星也回答不出:“(倭刀)不知用何锤法,中国未得其传。

”明末的博物学家屈大均则有离奇的考证:“闻其国无论酋王鬼子,始生,即以镔铁百淬之溪中,岁凡十数炼,比及丁年,仅成三刀。

其修短以人为度,长者五六尺,为上库刀;中者腰刀;短小者解腕刀。

初冶时,杀牛马以享刀师,刀师卜日乃冶,以毒药入之,刀成埋诸地中,月以人马血浇祭,于是刀往往有神。

其气色阴晴不定。

每值风雨,跃跃欲出,有声,匣中铿然。

”很明显,这个解释一半是,一半是中国传统铸剑方法的发挥。

从理论上说,刀具要想锋利,就得硬,越硬越锋利,但过硬就容易折断,所以古代的刀剑制造者,往往穷尽一生研制,怎样使刀刃又锋利又不至于折断。

日本刀在学术上叫做平面碎段复体暗光花纹刃,是用低温高炭钢,反复锻打淬火冶炼研磨而成,简而言之,经过刀匠一系列繁琐细致的加炭锤打、淬火、研磨,可以确保刀刃的硬度和韧性。

当然,使用起来也需要很细致的保养工作。

除了工艺上的,日本刀独特的弧月形设计,也是它超强切割能力的奥秘所在。

首先,日本刀本身的弧度符合工程设计原理和物理学原理,双手握刀更能在各种不同的角度下,随心所欲地展现出最大的切砍范围;其次,日本刀的刀刃有锐利的斜面,结合厚厚的刀身,就像一个楔形,最适合切割。

对于血肉之躯来说,这样挥舞如飞的利器绝对能带来毁灭性的打击。

美国国家地理纪录片《武士刀传奇》里演示了用各种世界名刀砍假人的效果,唯独日本刀将假人斜劈成两半,比起同为世界名刀的大马士革刀,切割的效果更胜一筹。

除了刀本身,双手握刀的刀法,是日本刀另一个可怕之处。

我们常说的日本刀,日本人自己称为剑。

在日本剑道中,剑法一共有九招:唐竹、袈裟斩、逆袈裟、左雉、右雉、左切上、右切上、逆风、刺突。

这些看似的招法,其实不外乎这几下:当头直劈、斜劈、横扫、下撩、前刺等几个基本动作,但配合起锋利的日本刀,单兵作战起来,威力就大了。

和戚继光同时代的武将何良臣就不胜感慨:“日本刀不过三两下,往往人不能御。

”晚明武术家屈大均在他的《广东新语·语器》中的一段描述最为精到:“其人率横行疾斗,飘忽如风;常以单刀陷阵,五兵莫御。

其用刀也,长以度形,短以趋越,蹲以为步,退以为伐。

臂在承腕,挑以藏撇。

豕突蟹奔,万人辟易,真岛中之绝技也。

”网络配图 中国古代没有双手握刀法,明代官军的刀都是短刀,就算长枪也是木头把,很容易被一砍两段。

冷兵器的近身格斗很是凶险,当然不会像电影、小说里那样翻来滚去大战几百回合,日本刀的长度、锋利度和双手握刀的手法,都足以瞬间定生死。

不过,日本刀再锋利,刀法再神奇,都是表面。

明代的官军不是输给日本刀,而是输给倭寇“每战,辄赤体单列,提刀突前”的剽悍勇武。

对此,明朝人又何尝不知:“倭性好杀,无一家一人不蓄刀者,童而习之,壮而精之。

而我堂堂天朝,一统之盛,礼陶乐化,偃武已久,民不知兵欤,遇小丑遂若强敌。

” 要战胜强悍之敌,只有一种办法:比他更强悍! 2. 张公一斧 嘉靖四十一年(1562年)冬,一股上千人的倭寇自闽东杀向闽北,一路洗劫了寿宁、政和两县,于十二月初逼临松溪县。

见倭寇势大,县令王宾首先写信求和,称愿意纳粮米银两,请求退兵——这是地方官的无奈,没有官军保护,只有几十个衙役的小小县令有什么办法保境安民?很快倭寇的回信来了:限令在一周内,献白银万两、骏马两百匹,如有延误破城屠民! 这下王县令傻眼了:松溪县是个全县人口不超过3万的弹丸小城,哪里有白银万两、骏马两百匹可献?也许,倭寇是故意提这样苛刻的条件,本身就没打算放过松溪县。

倭寇把全城逼到了绝路,更激发了民众的愤慨,家家出丁,户户献粮,一支自发组织的守城敢死队形成了。

从王县令开始,全城的男女老幼横下一条心:和倭寇拼了! 松溪城虽小,但城墙修筑得很坚固,在敢死队的严防死守下,一路的倭寇碰到了硬钉子,一连攻了三天没有丝毫进展,只好撤到乡间掠夺粮食民财。

转眼新年来到,正月初一,倭寇,他们对这个顽固的小城恨之入骨,更希望打破城池好好过一个肥年。

这次,有备而来的倭寇搭起了几部云梯,嗷嗷叫着爬梯攻城。

一个骁勇的倭寇头目率先爬到了城垛处,手舞双刀驱散了守兵——城头的守兵一片惊慌,眼看防线即将崩溃,千钧一发之际,一个名叫张德的汉子手举大斧冲过来,一斧将这个倭寇头目砍落城下!守兵士气大振,接连杀掉了几个爬上来的倭寇,并搬起大石头,把云梯砸得粉碎。

艰苦的松溪保卫战,一直打到正月十五日,倭寇死伤惨重,却无法入城池一步,最后不得不向这座顽强的小城屈服,逃遁而去。

松溪县城固守四十余天,牺牲军民一百余人,包括立了大功的张德,但是挽救了全城百姓。

这场发生在福建北端小城的攻守战,放在明代抗倭战争的历史中很微小,微小到除了当地县志,其他史料上都不曾记载。

对历史很小,对当事双方很大,战斗进行地如此漫长,相信双方都异常艰苦。

倭寇苦,他们没想到遭遇这么顽强的抵抗,他们得咬着牙冒着守兵的弓箭和大石头仰攻;守兵苦,他们本是老百姓,而现在却要冒生命危险作战,但他们退无可退,他们就是这座城市最后的防线。

张德何许人?据《松溪县志》记载,他是个力气很大的挑夫,家有妻子儿女,自告奋勇参加守城。

凭此一战,张德青史留名。

松溪人、明朝名臣魏溶感慨道:“张公一斧,合城数万口得以保其首领,厥功懋矣!” 留下姓名的挑夫张德是英雄,没有留下姓名的一百余人同样是英雄。

比起邻县的不抵抗而遭涂炭,他们的英勇不屈保住了城池,保住了妻儿老小——他们用英雄般的死,告诉世人,生命应该这样有尊严的活。

松溪县城外有座著名的古迹:湛卢山,相传为春秋时名匠欧冶子铸剑之地,山名因其铸造的名剑湛卢而命名。

可惜正如后人所吟:“欧冶一去几春秋,湛卢之剑亦悠悠。

”时光匆匆,中国的宝刀宝剑技术泯灭已久,干将、莫邪、巨阙、湛卢这些中国的传奇宝剑,只能留存在悠悠传说之中。

在名剑的故里,将手持双刀的倭寇砍落城下的,不是宝剑而是斧子——只要中国人的武勇精神不失,日本刀再锋利,又何惧之有? 3. 僧兵的大铁棍 除了斧子,日本刀还有一个克星:大铁棍。

嘉靖三十二年(1553年),倭寇侵入苏州、杭州一带,官军前来抵挡,却“遇之辄败”,用《嘉靖东南平倭通录》里的话形容:“江南人素柔软,倭挥只刀,银光耀日,望风奔溃,倒戈就戮。

” 但是江南人不是都那么“柔软”,硬邦邦的僧兵来了。

网络配图 嘉靖年间的僧兵是在卫所军不堪一战,朝廷征调客兵、乡兵的大背景下开上战场的。

僧兵中有云游四方的行脚僧,有来自苏杭本地寺院的僧众,有来自中原名山名刹的武僧,如少林寺、伏牛山、五台山,他们受当地军事长官檄调,自为部伍。

这其中,少林僧兵是主角。

今天的少林寺里,还留有一块时期的碑文:“嘉靖时……倭寇等倡乱,本寺武僧屡经调遣,奋勇杀贼,多著死功。

”郑若曾在《江南经略·僧兵首捷记》里记录了少林僧兵的几次战役:第一战,倭寇犯杭州,“三司领僧兵四十人御之”,大破倭寇。

这支40人的僧兵队伍首领是天真、天池二人,其中天池是少林僧。

第二战,翁家港之战,击溃倭寇,斩首六十余级。

僧兵队伍是少林僧天员率领的84名苏州僧兵,和少林僧月空率领的18名杭州僧兵。

说僧兵硬,不是夸张。

首先,他们的武器硬。

明代松江府(今上海市)人张鼐在《吴淞甲乙倭变志》记载,少林僧兵“俱持铁棍,长七尺,重三十斤,运转便捷如竹杖。

”棍为少林功夫之魁,少林和尚的棍术天下闻名。

而且铁棍是长武器、重兵器,尤其是锋利日本刀的克星。

《云间杂志》载:“一贼舞双刀而来,月空坐不动,将至,身忽跃起,从贼顶过,以铁棍击碎贼首。

于是诸贼气沮。

”《吴淞甲乙倭变志》载:“贼队有巨人穿红衣舞刀而来,领兵僧月空和尚遍视诸僧,皆失色。

独一僧名智囊,神色不动,即遣拒之。

兵始交,智囊僧提铁棍一筑跃过红衣倭左,随一棍落,其一刀贼复滚转。

又跃过红衣倭右,又落其一刀,倭应手毙矣。

” 其次,他们的脾气硬。

翁家港之战前,为了争夺指挥权,苏州和尚和杭州和尚首先来了场“比武夺帅”的内斗。

天员和月空都是少林僧,不过天员是正宗少林寺出家的和尚,月空只是少林旁支。

所以天员当时嗔怒道:“吾乃真少林,尔有何所长,而欲出吾之上乎?” 口说无凭,打一架即见分晓。

杭州和尚推举了八个武功最强的僧人,天员却一个人应战。

天员当时站在露台上,八僧从台阶登上,拳脚相加,却被天员一一化解,一个都上不去。

八僧不服,拿出刀剑从殿后绕出,围攻天员。

“天员急取殿门长闩横击之。

众力不得近,反为天员所击。

”见到“真少林”天员果然厉害,月空只好“求免,十八僧伏地称服”。

再看一个《倭变事略》里记载的一个无名和尚。

《倭变事略》的作者采九德是浙江海宁人,耳闻目睹了许多倭寇事迹记录成书,虽然不是官史,却可信度很高。

嘉靖三十二年,一股倭寇在浙江登陆后,杀败多支明军一路掳掠,他们的首领是个称“二大王”的年轻人,《倭变事略》里记载他“每战辄挥扇用幻术惑众,独衣红袍,骑而行。

”一般的倭寇都是衣着简陋的步卒,独有他穿红袍骑马,很是扎眼。

至于采九德称“挥扇”为“幻术惑众”,是古代文人的一贯作风:对少数民族、外寇等不熟悉的敌人作战方式,一概称为“幻术”、“妖术”。

这股倭寇一路杀到海宁县时,明军指挥陈善道率军抵御,不幸战死。

陈善道是浙江都指挥佥事、督运(相当于地方军事大员)万表的女婿,出师前丝毫没把倭寇放在眼里,家人准备了酒饭,他却豪言道:“吾灭此而后朝食。

”很有温酒斩华雄的气概。

可惜力不从心,才一接战就兵败身亡,得到消息的万表,当然十分悲痛。

这时,救星来了。

万表将军平常乐于施舍,对穷人、孤寡、僧人很慷慨大方。

有一个少林僧也受过他的好处。

这个少林僧自幼在江湖上行脚挂单,武艺高强,他的武器是一根大铁棍,“以故大钱贯铁条于中,长约八九尺,重约三四十斤。

”因为感念万将军的施舍之德,少林僧决定替他为女婿报仇。

少林僧独自来见万表,昂然说道:“我愿为万公灭此倭贼。

” 少林僧很有号召力,很快召集了八十多个江湖党徒,准备齐当迎击倭寇。

两军对阵时,少林僧见到骑马摇扇的“二大王”,脱口而出:“此蝴蝶阵也,吾当破之。

”他命令部下每人头上簪一朵石榴花,然后,少林僧独自撑着一把伞,作采花状。

“贼二大王者,望见僧,即若缚手然,盖以术破之也。

”——我猜测摇扇和撑伞都是发信号,明明是少林僧精通阵法,破了倭寇的蝴蝶阵。

但青天化日下,贼摇白扇,僧撑雨伞,这一幅多少有点诡异的画面蒙住了时人,当成是类似上的法术之战了。

见敌人束手无策,少林僧上前用铁棍轻松击杀了“二大王”,又棍杀了十几个骁勇的倭寇。

少林僧本来想一个不剩的杀光这群倭寇,但发生了意外:有一些跟随出战的明军,见有便宜可捞,纷纷争抢起倭寇的首级,你拉我拽,甚至自相杀伤。

网络配图 少林僧大怒,哗的合上了伞——收了法术。

剩下的倭寇如梦方醒,抵抗了一会就四散逃走。

身怀异术的和尚,为酬一饭之恩勇抗强敌。

《倭变事略》里这段抗倭经历写的颇像唐传奇里的故事。

关于嘉靖年间僧兵的参战故事,地方志留有很多绘声绘色的记载,当然是因为僧兵出众的武艺,使得屡吃败仗的中国人大为振奋。

郑若曾对僧兵的功绩给予了极高的评价:“倭变暴作,连战败三十七阵。

天员一战于翁家港,再战于白沙滩,倭贼二百五十余人,斩刈无遗。

自时厥后,我民方知倭为可敌。

而兵气渐奋,捷音渐多,实天员一战有以倡之也。

其安中国之神气,功岂小哉?” 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

明朝时期的养老制度究竟是什么样的 明朝又是如何处置对老人犯罪的人

养老起源于末期,夏商两代继承之,但西周才在制度上臻于完善。

《礼记·王制》中说:“凡养老,有以燕礼,夏以飨礼,殷人以食礼,周人脩而兼用之。

”《周礼·地官·大司徒》中也说道:“以保息六养万民:一曰慈幼,二曰养老。

” 在现代社会,国家福利体系比较完善,老人们可以去敬老院养老、领取政府补助等。

那么,在封建社会,人们是如何处理老人问题的呢?为了安置老人,政府具体做了哪些措施? 今天,我们来详细地讲一讲明朝时期,老人的赡养问题。

首先,我们要清楚一个问题,那就是什么样的人才称得上是老年人? 老年人,按照国际规定,65周岁以上的人确定为老年。

我国《老年人权益保障法》第2条规定:老年人的年龄起点标准是60周岁,即凡年满60周岁的中华人民共和国公民都属于老年人。

然而,根据明朝史书的记载,只要人到了十六岁,那么,就意味着这个人成年了。

成年后的人就可以组建自己的家庭、生养孩子,可以参军打仗、缴纳税赋。

到了八十岁和八十岁以上的人,则视为老年人。

根据明朝法令: “八十岁以上的老人每个月可以领三斗酒、五斤肉。

” “九十岁以上的老人则在前者的基础上,额外领取帛布一趸。

” 众所周知,由于古代流行近亲联姻,所以,古人的寿命一般不长,五、六十岁就可以视为高龄。

因此,有人认为明朝对待老人的政策不好,并且,可以说是苛刻。

其实,事实并不是这样的。

出身于贫苦人家,他深刻地体会到民间疾苦。

因此,在建立明朝以后,他对老人的照顾可以说是有史以来比较好的。

洪武十九年,朱元璋颁布法令: “凡是应天、凤阳城八十岁以上的人均册封为社士。

” “九十岁及其以上者封为乡士。

” “其余地区八十岁以上者则封为里士。

” 洪武十六年时,朝廷再次明文规定: “每年正月十五、正月初一,各地区必须为老人举办两次宴席。

” 除此之外,官府必须对贫困老人作出额外补助: “若是八十岁以上的老人没有产业,那么,他们每个月可以去官府领取五斗米、五斤肉和三斗酒。

” “九十岁以上的老人在此基础上每年再额外领取一匹布帛和五斤肉。

” 而对于那些比较富有、有能力供养老人的家庭,官府可以酌情不予补助。

但是,在法令施行的过程中,为了避免富人和贫民之间产生心理落差,官府一视同仁,均给予补助, 后来,由于社会经济发展水平有所提高,国库充裕,所以,皇帝们不断改进该政策。

比如,登基后,颁发了这样一条法令: “年龄在八十岁及其以上的百姓,可以到有司领取两匹绢、两匹布帛、一斗酒和十斤肉。

” 此外,袭位后,颁布诏令: “无论是士兵还是平民,无论是男人还是女人,只要达到八十岁,就可以到有司领取一匹绢、一斤棉、十石米和十斤肉。

” “九十岁以上的人则可以双倍领取。

” 六年后,朱祁镇修改了这一政策: “七十岁以上的百姓每年可以领取十瓶酒和十斤肉。

” “八十岁以上的人在前者的基础上,额外领取两斤棉和两斤布。

” 之后,到了十一年,朝廷下令: “八十岁以上的人每年可以领取两斤锦和两匹布。

” 然而,明朝如何处置对老人犯罪的人呢?自古以来,总有人虐待或者弃养父母。

针对这种情况,明律规定: “凡是不孝顺或弃养父母的人,均杖罚八十大板。

” “虐待父母者,处以死刑。

” “诬陷或辱骂父母者,判以死刑或处以绞刑。

” 那么,怎样的人才算是不孝顺父母的人呢? 根据明朝有关史书的记载,以下行为均为不孝顺父母的表现: 一、不服从父母的训导,顶撞父母; 二、自己大鱼大肉,父母却粗茶淡饭; 三、自己穿上好的绢布,父母却穿破烂的棉布; 四、自己出门坐轿子或者骑马,父母却只能步行; 五、只顾自己享乐,不顾父母劳苦。

那么,若是老人没有子女,该由谁来抚养老人呢? 在现实生活中,有些人没有生养儿子,只有女儿,那么,则由他们的女婿或侄子来承担老人的赡养问题。

如果,连女婿或侄没有,那么,就由国家出面赡养老人。

此外,明朝时期,如何对待老人的犯罪问题呢? 根据明朝法律规定: “如果,年龄在七十岁以上的老人或残疾人随意诬陷他人,那么,就得按律处置,流放边境。

” “如果,年龄在八十岁以上的老人,因为犯了罪被判处流放,那么,老人可以免于刑罚,改由他们的子孙代为受罚。

” “七十岁以上的人,因为犯了罪被判以流放,那么,改刑为坐牢。

” “八十岁以上的人犯了偷盗或故意伤人罪,均收入大牢。

” “八十九岁的人犯了死罪,到了九十岁的时候才被人告发,那么,不再计较此人以往的过错。

” “九十岁以上的人犯了死罪,那么,就免了他们的刑罚。

” 现今,随着社会老龄化的日益加重,中国的老年人越来越多,所占人口比例也越来越高。

截至2014年底,我国80岁以上的老年人达到2400多万,失能、半失能老人近4000万人。

随着数量的不断增加,老年人面临着养老、医疗以及精神赡养等诸多社会问题,值得各界关注。

参考资料: 【《老年人权益保障法》、《·本纪第九》、《明鉴纲目》】 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。