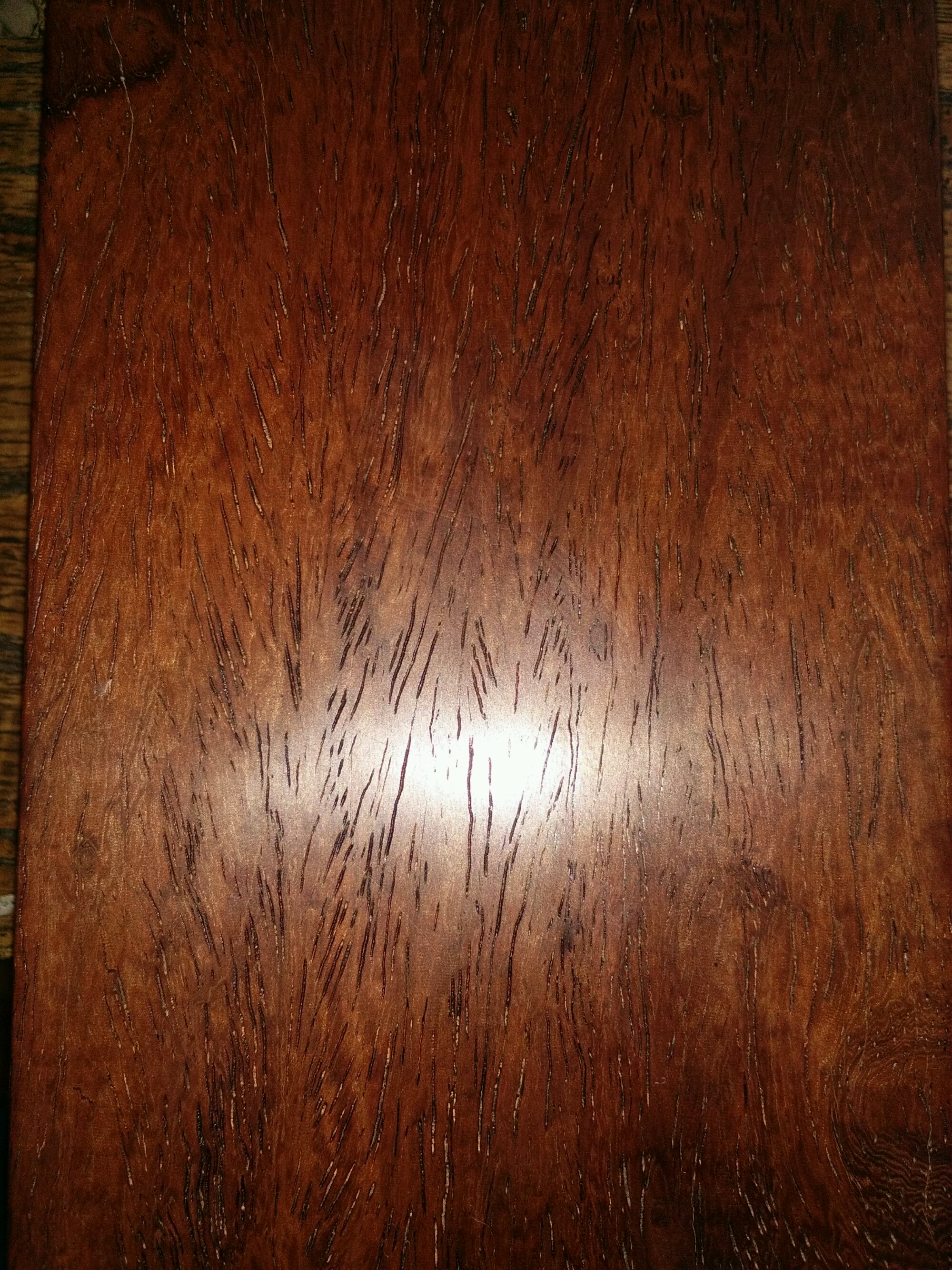

黄花梨麦穗纹七种图片合集

【千问解读】

说到黄花梨其实大家也知道的,这种东西是真的太贵了,如果买到了假的,那就悲惨了呀,所以如果要玩这个东西,那一定一定是要学好相关的鉴定知识的,今天小编就给大家带来这个黄花梨麦穗纹的相关图片,一起来看看这个黄花梨的麦穗纹到是什么样的,对这个有需求的可以继续往下看,感兴趣的别错过了!

黄花梨麦穗纹七种图片合集

黄花梨最简单的鉴定方法

一要“摸”:

黄花梨气干密度等于或大于0.76g/立方厘米,木质坚硬,硬度 高,摸起来手感好,粗而不刺,并能感觉到油性。

甚至摸后手上余香萦绕。

二要“闻”:

香味淳厚,但是属于辛辣香,鼻子好的还能多少闻出一些酸味。

三要“尝”:

用舌头品尝味道微苦。

四要“望”:

纹路流畅,新料打磨后纹理清晰美观,视感极好,有麦穗纹、蟹爪纹,纹理或隐或现,生动多变。

五要“泼”:

用小刀削一些碎末,放在一个杯子里面,用滚烫的开水泼上去,上面会有像机油一样的一层,闪闪发着幽蓝的光。

六要“色”:

黄花梨的颜色差别很大,从黑、红褐、黄、白、红不等,但极其珍贵的黑红色的海南黄花梨已经极其难觅。

另外其心材和边材差异很大,其心材红褐至深红褐或紫红褐色,深浅不匀,常带有黑褐色条纹,其边材灰黄褐或浅黄褐色。

文言文倒装句七种形式(语文文言文倒装句大总结)

[宾语前置]否定句中代词充当宾语、疑问代词充当动词或介词的宾语以及用“之”字或“是”字作为提宾标志时,宾语通常都要前置。

[定语后置]古汉语中有时为了突出修饰语,将定语放在中心词之后。

[介宾结构后置]介词“以”“于”“乎”“自”等后面带上宾语,组成介宾结构短语。

这种介宾短语在现代汉语中一般放在动词或者形容词前边充当状语,在古代汉语中,却多数放在动词或者形容词后边充当补语。

一、主谓倒装主谓倒装也叫谓语前置或主语后置。

古汉语中。

谓语的位置也和现代汉语中一样,一般放在主语之后,但有时为了强调和突出谓语的意义,在一些疑问句或感叹句中,就把谓语提前到主语前面。

例:甚矣,汝之不惠。

全句是“汝之不惠甚矣”。

谓语前置,表强调的意味,可译为“你太不聪明了”。

二、宾语前置文言文中,动词或介词的宾语,一般放置于动词或介词之后,有如下几种情况:1。

疑问句中,疑问代词做宾语,宾语前置。

这类句子,介词的宾语也是前置的。

① 介宾倒装:例:孔文子何以谓之“文”也?“何以”是“以何”的倒装,可译为“为什么”。

例:微斯人,吾谁与归?“吾谁与归”是“吾与谁归”的倒装,可译为“我和谁同道呢?”。

② 谓宾倒装例:何有于我哉?“何有”是“有何”的倒装。

古汉语中,疑问代词做宾语时,一般放在谓语的前面。

可译为“有哪一样”。

例:孔子云:“何陋之有?”“何陋之有”即“有何陋”的倒装。

可译为“有什么简陋呢?”“何”,疑问代词, “之”,助词,无实在意义,在这里是宾语前置的标志。

2。

文言否定句中,代词做宾语,宾语前置。

例:僵卧孤村不自哀“不自哀”是“不哀自”的倒装,可译为“不为自己感到悲哀”。

“自”,代词,在否定句中,代词做宾语要前置。

另如“忌不自信”,“自信”即“信自”,意相信自己。

3。

用“之”或“是”把宾语提于动词前,以突出强调宾语。

这时的“之”只是宾语前置的标志,没有什么实在意义。

例:莲之爱,同予者何人?“莲之爱”即“爱莲”的倒装,可译为“喜爱莲花”。

“之”,助词,无实在意义,在这里是宾语前置的标志。

例:孔子云:“何陋之有?”“何陋之有”即“有何陋”的倒装。

可译为“有什么简陋呢”。

“之”,助词,无实在意义,在这里是宾语前置的标志。

4。

介词“以”的宾语比较活跃,即使不是疑问代词,也可以前置,表示强调。

例:是以谓之“文”也。

“是以”是“以是”的倒装,可译为“因此”。

“是”是指示代词,指代前面的原因。

5。

其他,表示强调。

例:万里赴戎机,关山度若飞。

“关山度”是“度关山”的倒装。

可译为“跨过一道道关,越过一道道山”。

解析诸葛亮识人用人的七种方法!太管用了

通过用酒、财、约会来考察人,可以了解一个人的性情和这个人是否廉洁、是否守信用。

时,诸葛亮以精于治国闻名于世,行兵布阵被称为“天下奇才”。

在用人方面,诸葛亮也有过人之处。

初入蜀时,任命为广都长,有一次刘备出外视察,突然来到广都,他见蒋琬“众事不治,时又沉醉,大怒,将加罪戮”。

这时,诸葛亮出面为蒋琬求情,他说蒋琬是“社稷之器,非”,劝刘备重用蒋琬,使刘备对蒋琬。

刘备与争夺汉中时,刘备兵力不足,“急书发益州兵”,诸葛亮正在犹疑之际,其僚属杨洪进言“无汉中则无蜀”,劝诸葛亮马上发兵。

诸葛亮见杨洪见识不凡,于是“表洪领蜀郡太守”,杨洪推荐门下书佐何祗有才略,诸葛亮便请刘备任命何祗为广汉太守,“是以西土咸服诸葛亮能尽时人之器用也”。

公元234年8月,诸葛亮在弥留之际,仍不忘推荐蒋琬和“可任大事”,后来蒋琬和费祎先后担任掌管国家军政的大司马一职,使蜀国在相当长一段时期内保持了稳定。

诸葛亮是如何知人的?在《诸葛亮心书》中,诸葛亮说: 夫人之性,莫难察焉,善恶既殊,情貌不一。

有温良而为诈者;有外恭而内欺者;有外勇而内怯者;有尽力而不忠者。

然知人之道有七焉:一曰:问之以是非,而观其志。

二曰:穷之以词辩,而观其变。

三曰:咨之以计谋,而观其识。

四曰,告之以祸难,而观其勇。

五曰:醉之以酒,而观其性。

六曰:临之以利,而观其廉。

七曰:期之以事,而观其信。

显然,诸葛亮主要从语言和行为两方面了解人,他认为通过问答可以了解一个人的志向、操守以及如何应对变化,还可以了解人的见识、智谋和勇怯之情。

通过用酒、财、约会来考察人,可以了解一个人的性情和这个人是否廉洁、是否守信用。

诸葛亮的知人术和《庄子·列御寇》提出的“九征”鉴人法(见7月15日《广州日报》B9版)有类似之处,是一种很实用的知人方法。

诸葛亮是中国历史上最为出名的军事家政治家,著名的“”、“声东击西”等都是他的良策。

也正是因为他的足智多谋,为刘备打下了一片江山。

刘备请诸葛亮出山真的是一个最好的决定,然而曹操也曾三请诸葛亮,为何诸葛亮选择了刘备而不是选择曹操呢? 民间曾有歇后语“曹操请——没诚心”来评价曹操三请诸葛亮这件事,从侧面也看出了曹操并未满含真心实意来请诸葛亮出山。

曹操第一次派了曹洪,第二次派了程煜,第三次自己亲自出马都未能请到诸葛亮。

曹操本是孤高自傲之人,这样一来,一方面已经彻底破坏了对诸葛亮的印象,另一方面,曹操的个性实在多疑,认为诸葛亮大概与他不是同道中人亦不能共事。

而诸葛亮大概更能看出曹操虽然有选贤任能的才能,但是确实也让不少能人志士丧生,虽然他实力最为强大,但是两人的政治理念不同,实在也是不能相互合作。

相反,刘备为何“三顾茅庐”就能请得到诸葛亮呢?首先,要说刘备的本性了。

刘备本是儒雅之人,礼贤下士,为人谦逊,拥有一颗怀柔之心,也正是这样身边的兄弟一个一个对他都是。

光是刘备“三顾茅庐”,就不难看出他的求贤若渴。

再者,刘备的背景。

诸葛亮作为一个读书人,对于皇室正统的概念还是十分的。

刘备是名正言顺的皇家后代,辅佐他本来就是一件必然的事情。

最后,刘备实力虽然较弱,但是他还是拥有着权力,身边还有一众的将士。

跟随刘备,必定能得到重用。

诸葛亮一生睿智,做的选择也是让人不禁感叹他的聪慧。

刘备一生最信赖诸葛亮,直到临终仍然将自己“扶不起的阿斗”托付给了诸葛亮,也不难看出诸葛亮的选择正确了。

《》中,有一次十分精彩的相互辩难,这是后,吴蜀重新修好时,送走蜀国使臣李恢后,又派张温去成都回访。

诸葛亮鄙视张温以口舌之辩而恃才傲物,特别召来益州秦宓。

交谈中,秦宓以所学知识为政治服务,有问必答,最终的落脚点是,西蜀政权是正统。

张温数度辩难都处于下风,竟然拿出了杀手锏:“日生于东乎?”想以此自然现象来证明,东吴才是中国的正统政权。

秦宓针锋相对地回答说:“虽生于东而没于西。

”此话的政治意义十分明白:虽然东吴有,但必然要为西蜀消灭。

这故事是真实的,《》中亦有记载,诸葛亮特地召来秦宓,就是要在打嘴仗中胜过对方。

可惜的是,自然现象同政治斗争并没有表里联系,徒作口舌之争尔!却不能改变西蜀日渐没落直至灭亡的命运。

诸葛亮主政期间,虽然明察到西蜀的紧迫形势,然而却举止失措,不但未能挽救局势于即倒,反而加速了它的灭亡。

星殒五丈原时候,他是带着无可奈何的心情溘然而去的。

诸葛亮一生自视甚高,青年时就自况以、,是出将入相的全才;刘备死后,治理蜀国的政绩也日见彰著,南征孟获的胜利,似乎又检验了他的军事才干,鼓舞了他率领部队进攻曹魏的信心。

在做了两年半的准备之后,遂置西蜀同僚的反对于不顾,于建兴六年(公元 228年)春,率领十万军队开始了第一次北伐. 北伐前夕,汉中军事大本营东边的西城(今陕西安康市)、上庸(今湖北竹山县)、房陵(今湖北房县)三郡已合并成新都郡,魏国郡守由西蜀的降将孟达担任。

诸葛亮多次写信去加以引诱。

孟达因赖以立身的靠山魏文帝及尚书令桓阶、征南大将军夏侯尚相继亡故而惶惑不安,诚恐有不妄之灾,在诸葛亮的策反下,遂决定叛魏归蜀。

这样一来,不仅汉中大本营东边多了层屏障,而且随时可从东边北攻魏国的南阳,以策应。

可惜诸葛亮心胸狭窄,讨厌孟达反复无常,又担心将来成为西蜀的祸患,竟在策反成功后,又派遣郭模伪降魏国的魏兴太守申仪,利用申仪与孟达的不和,有意泄露孟达投降西蜀的消息。

司马懿获得密报后,率军急行到西城,歼灭了这场未遂的叛乱。

诸葛亮自断右臂的结果,使第一次北伐失去了牵制魏国的策应。

诸葛亮在孟达这支力量的处理上,直弄得读史之人瞠目结舌,一个政治家临大事时,竟然受情绪支配而不顾大局的需要,用“出卖”手段自剪羽翼,却不能兼容并包,甚至连借力打力都予以排斥。

冷静地想想,即令孟达极不可靠,待投降西蜀后,也有许多方式冷处理,何以临阵出此下策!既然“出卖”了,那就坐山观虎斗好了,何以在司马懿攻打孟达时又发兵救援? 在一件事情的处理上,从策反到出卖再到救援,短短时间内态度居然反复了三次,真的不可思议了。

曹操也曾遇到比孟达更为“可恶”的人物,这就是。

在进行之中,降而复叛的张绣再次请求投降,曹操不顾南阳大败的惨痛,大度地捐弃前嫌,以极为热烈的态度迎接张绣的到来。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。