为什么不能空腹喝牛奶?不能空腹喝牛奶的原因是什么?

空腹喝牛奶有危害? 人们之所以相

【千问解读】

牛奶含有蛋白质、钙、维生素等营养物质,牛奶可以给人体补充营养成分,牛奶也成为了生活的常见饮品,然而有人说,牛奶是不能空腹喝的,那么,为什么不能空腹喝牛奶,空腹喝牛奶有什么危害呢?也有人说不能空腹喝牛奶是谣言,正反两种观点让大家将信将疑,下面我们就将正反两种观点整理出来,帮助大家分析,让大家早知早受益。

空腹喝牛奶有危害?

人们之所以相信不能空腹喝牛奶,是因为大家相信空腹喝牛奶有危害,网上有各种各样的观点,总结起来大概有以下几点:

危害一:空腹喝牛奶有碍消化。

牛奶中所占的水分比较重,空腹喝牛奶,会稀释了胃液,导致食物不能很好的消化,而且牛奶的营养成分也不能很好的吸收。

牛奶喝到肚中,它没有停留的时间,就直接被冲到了大肠里面。

所以早上一定不能空腹喝牛奶,不然就白喝了,再贵的牛奶,身体都吸收不到它的营养,牛奶只是在我们的身体里面走了个过场。

危害二:空腹喝牛奶不利肠胃。

早上起来一定不要先喝牛奶,应该先吃一个东西垫垫肚子,再喝牛奶。

先喝牛奶的话,有可能导致胃胀气的情况,如果你喝完牛奶胃胀气,一定是你空腹喝牛奶导致。

有些人肠胃不好的人,如果空腹喝牛奶,还可能出现拉稀的现象,你们有没有出现过这样的情况?

危害三:空腹喝牛奶会产生有害物质。

牛奶中有很多优质的蛋白质,如果空腹喝,它很快从胃排出,然后被分解为热量消耗掉。

而一些氨基酸,小肠没来得及吸收,就被排到了大肠,最终在大肠里面产生有害物质,给人体带来一定的负担。

到底能不能空腹喝牛奶?

针对上述三种危害,广东省中医院临床营养科中级营养医师临床营养专家何盈犀给出了相关的解释和建议,整理如下:

真相一:人体会先消耗乳糖与脂肪

牛奶的营养成分,纯牛奶里百分之八九十是水分,3%——4%是蛋白质,4%——5%是乳糖,3%——5%是脂肪,也就是说,除了宝贵的蛋白质,碳水化合物、脂肪等其他物质也不少。

牛奶进入人体后,不停留地“穿肠而过”只是人们的猜想,消化道不是漏斗,即使胃肠蠕动功能强劲,或者消化酶水平稍低的人,牛奶营养成分也会大部分被吸收,而不会白白浪费掉。

说“蛋白质首先被转化为热量消耗掉”的人,更是不了解人体机制。

其实人体挺聪明的,健康的人喝下牛奶,会率先消耗乳糖、脂肪等,转化为热量,然后才轮到蛋白质转化热量。

比如说,婴幼儿尤其是6个月内的婴儿,都是空腹喝奶。

母乳就是营养成分最齐全的奶类,他们难道不是靠吸收其中养分而长大的吗?他们行,为什么成年人反而不行了呢?

“况且,第一口是空腹喝,那第二口就不是啦!”何盈犀认为,真的别想太多了。

真相二:喝牛奶拉肚子是因为乳糖不耐受

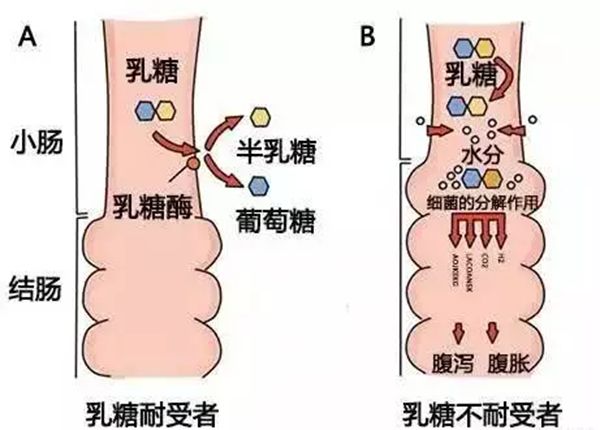

出现喝奶后不舒服的状况,很多情况下都不是因为空腹的关系,而是乳糖不耐受。

人体肠道里有乳糖酶,从小孩到成人,乳糖酶水平会持续下降,没有一直持续喝奶者下降得更快更多。

大多数人儿时断奶后就再也没怎么喝奶,到成人也没形成“每天一杯奶”的习惯。

遇上突然喝奶的情况,因为没有足够的酶来及时分解乳糖,可能会出现糖分残留在肠道造成高渗状态,又因为液体增加,这才会拉肚子。

事实上,这种乳糖酶不足的情况,可以通过“脱敏式”喝法来解决。

也就是说,原先没有天天喝奶习惯的人,有过乳糖不耐受经历的,可以先从每天喝50毫升的牛奶开始,持续几天观察,再增加到100毫升、150毫升……类似于脱敏疗法,逐渐加量后,大多数人都可以每天早上喝250毫升——300毫升的牛奶。

当然也有例外,还真有人喝不了牛奶,这个问题我们稍后会和大家解释明白。

真相三:空腹喝牛奶不会产生有害物质

人体摄入的营养物质主要在胃内被消化,在小肠吸收。

牛奶喝进去后在胃内会变成凝块,但不会影响消化吸收。

进入小肠后大部分营养成分都会被吸收,不被吸收的废物则会进入大肠。

肠道含有数量庞大的菌群,正常情况下这些细菌大部分是对人体有益的,它们能合成人体生长发育必须的多种维生素,能利用蛋白质残渣合成必需氨基酸,还能促进铁、镁、钙等矿物质的吸收。

所以,并非进入大肠的物质被细菌分解都会产生有害物质。

哪些人不能喝牛奶?

确实有喝牛奶过敏的人群,这属于蛋白质过敏的一种。

如果喝牛奶后出现皮疹、丘疹等症状,需要就诊由医生确诊。

尤其是婴儿,如果蛋白质过敏,连母乳都不能喂食,需要改用氨基酸类配方奶粉。

这种情况,不能采取“脱敏式”喝法,连酸奶等奶制品都不能饮食,最安全的办法就是避免蛋白质摄入。

不能喝奶怎么办?

临床上总会碰到有人坚决不喝牛奶,或是碰不得奶制品的,那缺失的营养该如何补上?专家推荐,可改吃豆制品。

虽然二者的营养不完全一样,但牛奶里最关键的钙、蛋白质,豆制品里都有。

50克干豆比如红豆、黑豆、大豆,其营养成分约等于300克的奶,相当于300克的嫩豆腐。

而豆浆因营养成分稀释度高,不建议作为牛奶替代品。

此外,也可通过青菜、虾、贝类等其他食物来补充钙质。

“饮食要均衡,食物品种要多样化”,专家最后强调,蛋、奶、豆制品、肉、青菜、水果、主食等等,其实最好不是替代食用,而是什么都吃,什么都不要过量才是最好的。

乳糖不耐受者怎么喝奶?

1、混在食物里“喝掉”

早餐时先吃点包子、米粥、麦片等,再喝牛奶;还可以用奶来煮麦片、做馒头和蛋糕等。

2、改喝无乳糖或低乳糖奶

针对乳糖不耐受者,有的商家已经开发出无乳糖或低乳糖牛奶。

超市里常见的“舒化奶”,就是处理掉乳糖的奶品。

3、改喝酸奶

酸奶是通过添加乳杆菌将乳糖分解成乳酸,将原本体内完成的酶分解放到了体外完成,乳糖量会大大减少,一般还会有少量乳糖存在。

4、改用奶酪

10斤奶才能浓缩成1斤原制奶酪,每天吃20——30克就可代替喝奶。

5.可购买乳糖酶片服用

通过增加体内乳糖酶水平,来克服乳糖不耐受。

喝牛奶注意事项

喝牛奶并没有真正的禁忌,只要注意以下几点即可:

1、低温和高温都会造成牛奶蛋白的变性,失去一部分的营养价值;切忌高温加工牛奶,也不要冷冻储存牛奶;牛奶冷藏储存即可,加热到60-70度即可;

2、对某些有过敏体质的人,喝牛奶会出现哮喘、荨麻疹或者过敏性鼻炎症状,那就不要喝牛奶和吃牛乳制品了;

3、吃药的时候不要喝牛奶,因为牛奶中的蛋白质容易与某些药物成分结合,既不利于发挥药效又破坏了牛奶的营养。

普通人如何喝奶?

按照膳食指南推荐,我国成年人最好每人每天喝奶300克,建议采取250毫升牛奶+50毫升酸奶的饮用方法。

牛奶虽好,但不能“当水喝”。

比如一天喝超过500毫升,可能热量过剩,引发肥胖等问题,也影响均衡饮食。

1.早餐喝奶

采取一盒奶+一个鸡蛋+包子馒头等碳水类食物的组合更佳。

合格的早餐,需要有充足的蛋白质、碳水化合物、青菜、水果,若加点坚果会更理想。

蛋白质可选用牛奶、肉类、豆制品;碳水化合物则可选包子、麦片,或者是用红薯、淮山、玉米等粗粮类代替;除了单吃青菜,还可以选择菜饺、菜包子等含青菜的食物,也可食用番茄、小青瓜等蔬果。

2.加餐喝奶

工间餐、课间餐、下午茶、夜宵喝奶也是不错的选择。

赶不上吃饭时,一盒牛奶或一小杯酸奶,再加一点饼干,对胃肠也是极好的抚慰。

推荐阅读:

酸奶为什么是酸的?

为什么牛奶加热后会有层皮?

为什么有的牛奶要冷藏,有的不需要?

安史之乱时,唐朝大军都去哪里了,为什么会让安禄山兵临城下

也即安史之乱之于唐朝,好比之于赵国。

根据史料记载,安史之乱是玄宗末年至代宗初年(755年12月16日至763年2月17日)由唐朝将领与背叛唐朝后发动的战争。

在安史之乱前,唐朝还处在比较鼎盛的阶段,但是,在安禄山等人发起的这场大战后,唐朝再也没有重回巅峰。

彼时,安禄山的大军兵临长安,并且攻占了唐朝的都城。

那么,问题来了,安史之乱时,唐朝大军都去哪里了,为何会让安禄山? 一 首先,根据史料记载,唐朝天宝十四载十一月初九(公元755年12月16日),身兼范阳、平卢、河东三节度使的安禄山,发动属下唐兵共15万人,号称20万,以“忧国之危“、奉密诏讨伐为借口在范阳起兵。

由此,对于安禄山的叛军,共有15万左右的兵力。

那么,问题来了,对于唐朝朝廷来说,有多少兵马呢?对此,根据史料记载,和之后的明显不同,唐朝的兵力中,很大一部分都分布在10个边镇,共有50万左右的兵力。

而对于唐朝朝廷来说,也即长安城一带,则只有10万左右的兵力。

对于唐朝朝廷直接掌握的兵力,确实要少于安禄山。

二 不过,众所周知,守城一方依然拥有城墙带来的防御的优势,所以,可以用相对较少的兵力来防御较多的兵力。

比如在时期,率领数万大军,硬是无法攻破只有上千人镇守的陈仓城。

所以,按道理来说,唐朝这10万大军,是足够防御安禄山的15万大军,即便无法打退叛军,但防守应该是没有问题的啊。

当然,实际的情况是,安禄山的大军虽然遇上一定的阻碍,但由于杨国忠的胡乱指挥,使安禄山于同年十二月十二日就攻入洛阳。

在攻下洛阳后,安禄山的叛军又继续向长安进军,从而兵临城下。

三 对此,在笔者看来,战斗力上的差距,是安禄山能够一路的重要原因。

一方面,就安禄山的叛军,长期镇守唐朝的边境,和周边的游牧边境经常交战。

换而言之,安禄山的15万大军,可谓唐朝当时最精锐的兵力之一。

与此相对应的是,对于唐朝朝廷掌握的10万大军,缺乏战斗经验,没有经过长期的战场磨炼。

也即这些大军因为长期处在太平盛世之下,在训练和装备上都不如安禄山的叛军,更在思想上和心理素质上缺乏必要的准备。

在此基础上,安禄山的大军得以一路,于天宝十五年六月占领长安。

那么,问题来了,对于唐朝精锐的边防军队,为何没有来抵挡安禄山呢? 四 最后,就唐朝来说,十个边镇拥有50万的兵力,除掉安禄山的15万大军,还剩下35万左右的兵力。

也即在范阳、平卢、河东三节度使之外,唐朝北庭、安西、河西、陇右、朔方、岭南、剑南等七镇还有30多的大军。

但是,对于唐朝的边镇来说,都负有各自的镇守重任,没有的命令,显然不会轻易挥师救援的。

并且,安禄山的造反是比较突然的,这让唐朝各个边镇没有及时反映过来。

总的来说,在安史之乱中,唐朝朝廷掌握的军队因为战斗力较弱,加上唐玄宗、杨国忠等人的胡乱指挥,并且各个藩镇的精锐之师没有及时回援,从而让安禄山兵临城下,并占领了唐朝都城长安。

随机文章隋炀帝唐太宗对比好色程度其实差不多清朝入关奇闻!只欠官府一文钱探花竟弄丢了乌纱帽地心人为什么不出来,已进化称嗜热动物离不开地心高温莽山烙铁头蛇有毒吗,比大熊猫还珍贵的巨型毒蛇(遭盗猎价值100万)揭秘国外天体浴场,十个天体浴场让您找到目不暇接(宅男好去处)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

为什么楚霸王项羽看不起韩信,却从来没有看不起汉高祖刘邦,并且还跟他结为兄弟

但凡历史上成功的政治人物,大概都是很会打友情牌的,否则他们不可能吸引那么多人手提着脑袋跟随他们奋斗,刘小毛也不例外。

所以他虽是个村官出身,心甘情愿跟着他混的小弟还真不少,什么街上杀猪的屠夫啊(),做小买卖的商贩啊(、),政府里开车的司机啊(),包括比他官还大的县司法局长啊(),县政府的办公室主任啊(),甚至名气并不输给太多的贵族,都认他做老大,而且自始自终,包括刘小毛最艰难的时候,这些人也始终没有变节。

这在弱肉强食、人心不惑的乱世,是非常难得的。

刘小毛既没有项羽帅,也没有项羽神勇,读书打仗也差了项羽好一大截,他怎么会有如此大的魅力让如此多人为他,这倒是一个很值得探讨的问题。

我认为大概有这么几点: 第一:刘小毛是个很幽默很有意思的人。

我们举几个例子。

史书记载,刘小毛当上村官(亭长)后,却一点官样子没有,经常和衙门里的同僚、长官们,嘻嘻哈哈的开黄腔,讲冷笑话,这样一副玩世不恭的嬉皮士模样,却反而比那整日的衰脸受欢迎多了。

史书还记载,有一次沛县县令的贵客吕公乔迁之喜,郡县里的官员们都争着去送礼祝贺,刘小毛也去了,看门的挡住他,说礼钱不到一千的人,只能在堂外侧席就座。

刘小毛摸摸口袋,发现自己只带了几文钱,于是大笑一声,自唱说道:“泗水亭长刘季贺钱一万!”然后径直而入,看门人挡都挡不住。

堂内闻声不明情况,一时也是举座皆惊,要知道当时普通公务员的月薪只有两三百钱,人情往来不过百钱已是重礼,就算席间的郡县主官,贺礼也不过两三千钱,刘小毛一开口就是万钱,王侯将相间往来也不过如此罢。

然而,就在大家的震惊、狐疑与尴尬之中,刘小毛堂而皇之的坐到了主桌之上,毫无自责不安之意,席间,调侃宾客,,与那些与他并不熟识的郡县长官们勾肩搭背,俨然一副上客主宾情态,这心理素质也真没谁了,果然是日后能闯的人。

吕公不由大奇,觉得这刘小毛太幽默太有才了,实在卓尔不群,于是非要把自己本来想嫁给县令的漂亮女儿(日后的高皇后)嫁给当时已经三十七岁的老光棍刘小毛,刘小毛开开心心的笑纳了。

史书还记载,刘小毛在沛县酒店里吃饭,是从来不用付钱的,通常只是象征性的记个账,到了年终,酒店老板们总是将记录刘小毛酒帐的竹片通通折断销账。

为啥?因为刘小毛交游广阔,又幽默善谈,极能调动酒桌气氛,这可正是酒店里求之不得的揽客活招牌。

而刘小毛这讨人喜欢的交际能力与恢弘气度,也让抗秦义军总盟主对他十分欣赏,一见面就慷慨增援他精兵五千,强将十人,搞得其他前来投效的义军首领十分眼热。

第二:刘小毛仁厚爱人,出手大方。

刘小毛具备了一个江湖老大应该具备的所有优点与手腕。

他爱护小弟,也能容忍小弟身上各种各样的缺点,只要肯跟他混的,但凡他有肉,就绝不会让小弟喝汤,但凡他有裤子,就绝不会让小弟光屁股——这叫做有钱一起花,有妞一起泡,有江山一起坐——刘邦称帝后,功臣封侯者共一百四十三人,乃历朝历代之最,连他自己也不无得意的宣称:“吾与天下贤士、功臣,可谓无负矣!”当然,这个“无负”前提是你不能威胁他老大的位子,否则他会跟你立刻翻脸,不管你从前跟他有多好的交情,也不管你立下多少,他都会将你打入地狱,一点儿不带犹豫考虑。

第三:刘小毛心胸豁达,知错能改,从不认死理。

人说宰相肚里能撑船,刘小毛的肚子里,能开航空母舰。

刘小毛心里很清楚,论才能,论学问,论打仗,他没一项能拿高分,充其量只比普通人强那么一丁点儿,根本不够看。

那么怎么办,老大能耐不大,万一某件事儿做得不对头,岂不是要被小弟笑话,这面子可要往哪里摆哟? 刘小毛的答案是没关系,面子值几个钱,面子能换来成功,换来江山么? 所以刘小毛的做法就是虚心接受意见,知错能改善莫大焉,错就错了,改了就好,改了就是好孩子,改了就是好老大。

刘小毛是无知的,也是无耻的,他就算要干些不光彩的事儿来也从来不脸红,带着一股可爱的痞气和贱气。

然而无知者无畏,无耻者无敌;无知又无耻,他就是世间极品、。

因此,小弟们都爱跟着刘小毛混,就图一个“才有所用”。

小弟们通常都是能耐大胆子却小的,但是刘小毛能耐小胆子却大,他敢借用小弟的能耐去豪赌一番,赢来钱大家一起花,这对小弟们来说,就已经很满足了,至于老大是不是无知且无耻,这并不重要。

以上三个优点,正是项羽所不具备的。

项羽当老大凭借的是他的偶像气质和英雄魅力,但是这两样东西不能当饭吃——我们都知道,偶像歌手往往都是的,出来的时候很火,可是粉丝们一旦热情与新鲜劲儿过去,他们就很容易变心。

我们不妨来打这么一个不恰当的比方,女孩子年少时都梦想着自己能嫁一个才华横溢的,但是随着小女孩长大,她们最后嫁的往往是老实爱家的普通宅男,因为过日子比所谓浪漫更加重要。

当然,宅男最后说不定也会变心,因为这世上的男人都一样,有钱就变坏,刘小毛后来当了皇帝也变坏,他杀了很多功高盖主的小弟,这是后话,且不提。

最后,问大家一个问题,如果你是一个出色的小弟,你是愿追随刘小毛,接受他的面包提着脑袋跟他一起干;还是愿意追随项羽,饿着肚子仰望偶像,静静的独守伤悲默数你的泪呢? 说了那么多刘小毛,其实这个称谓并不合适,刘季起事的时候已经快50岁了,属于项羽父亲辈的人物,咱们应该叫他刘老毛。

事实上,刘老毛不仅赢得了萧何韩信张良等小弟的誓死追随,他还曾赢得了纯情猛男项羽的珍贵友情。

史书上记载,项羽和刘老毛在项梁手下协同作战的时候,两人是曾结拜过兄弟的。

可见项羽对刘邦,与对韩信态度是截然不同的;项羽看不起韩信,因为韩信做过胯夫,人格有污点;但他从来没有看不起刘邦过,并且就算在日后的争天下过程中也对其处处留手,这正是因为二人曾经结下过深厚的战斗情谊。

原因,就在于刘邦这个人很幽默很有意思很好相处,而且他有一点也很对项羽的味儿,那就是他的江湖气、豪侠气还有敢于放手一搏的冲天胆气——这便是项羽最欣赏他的地方。

所以,即便两人之间有互相看不惯的地方,但这并不足以阻碍英雄与英雄之间的情谊。

随机文章上海不明飞行物使飞机改航向,悬停半空8分钟后狂追飞机火龙卷和水龙卷撞一起,小概率事件/火龙卷造成1000人死亡路飞的第十个伙伴是谁,海侠甚平成为草帽海贼团的舵手(严防海底)莫比乌斯环的恐怖意义,莫比乌斯环的诅咒(无限循环/没有尽头)希腊神话最强恶魔,坠落天使/控制不住内心的欲望背叛上帝(撒旦)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!