当年的语文课本还能这样理解 当年语文课本中的几段话

朱自清 解读: 《背影》 原文: 这时我看见他的背影,我的眼泪很快地流下来了。

我赶紧拭干了泪,怕他看见,也怕别人看见。

…… 等他的背影混入来来往往的人里,再也找不着了,我便进来坐下,我的眼泪又来了。

……

【千问解读】

年少时,总有些文章半懂不懂,直到长大成人,再去回忆品味,原本蕴藏着如此深意。

朱自清 解读: 《背影》

原文:

这时我看见他的背影,我的眼泪很快地流下来了。

我赶紧拭干了泪,怕他看见,也怕别人看见。

……

等他的背影混入来来往往的人里,再也找不着了,我便进来坐下,我的眼泪又来了。

……

唉!我不知什么时候再能与他相见 !

感悟:

以前不懂什么叫离别,而今故乡于我,只有冬夏,再无春秋。

要是再忙些,或许便只剩下春节那几日;要是再过几年,或许家乡都要丢掉了。

类似的还有林海音的《城南旧事》:“走过院子,看那垂落的夹竹桃,我默念着: 爸爸的花儿落了,我已不再是小孩子。

”

陆游 解读:《临安春雨初霁》

原文:

世味年来薄似纱,

谁令骑马客京华。

小楼一夜听春雨,

深巷明朝卖杏花。

矮纸斜行闲作草,

晴窗细乳戏分茶。

素衣莫起风尘叹,

犹及清明可到家。

感悟:

小楼一夜听春雨,字里行间的浪漫情怀,有楼有夜有雨。

而今真的作客京华,才懂得人情凉薄似纱。

更无力的是壮志难酬,而年华东流。

史铁生 解读: 《秋天的怀念》

原文:

双腿瘫痪以后,我的脾气变得暴躁无常。

望着望着窗外天上北归的雁群,我会突然把面前的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。

母亲这时就会悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。

当一切恢复沉寂时,她又悄悄地进来,眼边红红的,看着我。

“听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。

”

她总是这么说。

母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪以后,她侍弄的那些花都死了。

“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,“我可活什么劲儿!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。

后来妹妹告诉我,母亲常常肝疼得整宿整宿翻来覆去地睡不了觉。

……

邻居们把她抬上车时,她还在大口大口地吐着鲜血。

我没料到她已经病成那样。

看着三轮车远去,也绝没有想到那竟是永远的诀别。

邻居的小伙子背着我去看她的时候,她正艰难地呼吸着,像她那一生艰难的生活。

别人告诉我,她昏迷前的最终一句话是:“我那个有病的儿子和我那个还未成年的女儿……”

感悟:

年轻的时候永远无法理解生活有多么艰辛,也不了解活着是有多么幸运。

所以常常从我们口中能听到类似“何不食肉糜”这样轻浮的话语。

生活是一直艰难还是只有年轻时如此?一直如此......

辛弃疾 解读: 《丑奴儿·书博山道中壁》

原文:

少年不识愁滋味,

爱上层楼,爱上层楼,

为赋新词强说愁。

而今识尽愁滋味,

欲说还休,欲说还休,

却道天凉好个秋。

感悟:

从前只是喜欢这首诗朗朗上口,也无生僻字。

现在才明白年轻时的矫揉造作在现实面前什么也不是。

欲说还休,因无人了解,也无人可解,渐渐的,我们都学会了沉默。

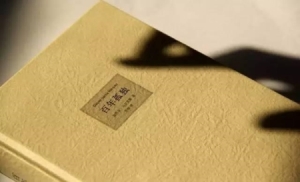

马尔克斯 解读: 《百年孤独》

原文:

过去都是假的,回忆是一条没有归途的路,以往的一切春天都无法复原,即使最狂乱且坚韧的爱情,归根结底也不过是转瞬即逝的现实。

感悟:

年轻时人手一本,只是为了故作深沉,对书中如梦似幻的故事并没有太多的感同身受。

长大后,逐渐发现书中那些生命中不可逃离不可消除的深沉的孤独与宿命,对于每一个个体来说,都如此真实。

朱自清 解读: 《匆匆》

原文:

在逃去如飞的日子里,在千门万户的世界里的我能做些什么呢?只有徘徊罢了,只有匆匆罢了;在八千多日的匆匆里,除徘徊外,又剩些什么呢?

过去的日子如轻烟,被微风吹散了,如薄雾,被初阳蒸融了;我留着些什么痕迹呢?我何曾留着像游丝样的痕迹呢?我赤裸裸来到这世界,转眼间也将赤裸裸地回去罢?但不能平的,为何偏要白白走这一遭啊?

你聪慧的,告诉我,我们的日子为何一去不复返呢?

感悟:

时光、爱情等都是文学中永恒的话题。

对于这篇必背文章,直至现在大家也不会淡忘。

这些道理即使传承了数千年人类也还是在重蹈覆辙,只是因为没有失去,又怎么会懂珍惜。

肖复兴 解读:《荔枝》

原文:

我首次吃荔枝,是28岁的时候。

那是十几年前,我刚从北大荒回到北京,家中只有孤零零的老母。

站在荔枝摊前,脚挪不动步。

那时,北京很少见到这种南国水果,时令一过,不消几日,再想买就买不到了。

想想活到28岁,居然没有尝过荔枝的滋味,再想想母亲快70岁的人了,也从来没有吃过荔枝呢!虽然一斤要好几元,挺贵的,咬咬牙,还是掏出钱买上一斤。

……

那一晚,正巧有位老师带着几个学生突然到我家做客,望着桌上这两盘水果有些奥秘。

也是,一盘沙果伤痕累累,一盘荔枝玲挑剔透,对照过于鲜明。

说实话,自尊心与虚荣心齐头并进,我觉得自己仿佛是那盘丑小鸭般的沙果,真恨不得变戏法一样把它一下子变走。

母亲端上茶来,笑吟吟顺手把沙果端走,,那般不经意,然后回过头对客人说:“快尝尝荔枝吧!”说得那般自然、妥帖。

感悟:

这篇文章在课本众多名篇中并不起眼,然而如今读来,却无限感慨。

感慨其一,是儿子心念母亲;感慨其二,是母亲“那般自然、妥帖”的做法后,隐藏着平凡人多少尊严与骄傲。

归有光 解读: 《项脊轩志》

原文:

室西连于中闺,先妣尝一至。

妪每谓余曰:“某所,而母立于兹。

”妪又曰:“汝姊在吾怀,呱呱而泣;娘以指叩门扉曰:‘儿寒乎?欲食乎?’吾从板外相为应答。

”语未毕,余泣,妪亦泣。

……

庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣。

感悟:

读书的时候,归有光这篇祭文并没有引起多少人的兴趣,而现在,一句“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣”不知打动了多少人。

然而回到前文,本来还有一句令人感动至深却平凡的对白:“儿寒乎?欲食乎?”像不像你的母亲?

文章来源:CCTV4国宝档案ID:CCTV4gbdawx

战国七雄中最弱的国家是哪个?阻挡秦国长达20年的进攻

而在历史上,就曾出现过许多著名的乱世,像时期、时期、五胡时期,魏晋时期等等都是非常典型的乱世,基本上全天下都在发生战争。

而要说到历时最久的乱世,那么还是非长达数百年的春秋战国时期莫属,从一开始的诸侯国林立,在到后来的战国7雄时期,以及最后的秦王扫六合,这期间7国打了数百年的战争。

而在这7个国家之中,就有一个国家,从立国开始以来,从头到尾都没有什么存在感,实力也是最弱的,它就是。

其实,韩国之所以声名不显,除了它位于秦、魏、楚、齐这4个强国的包围圈之外,还有就是它的领土太过于狭小了。

从地理位置上来看,韩国四周的邻居,就没有一个是它能惹得起的,因此韩国也根本没有机会拓展领土,只能龟缩在这4个国家中间。

还有就是,韩国因为实力弱小,又恰逢四国的中心点,所以经常有国家打战的时候,就会顺带捎上他,像什么魏挟韩攻秦,秦挟韩攻楚等等。

而在这之下,韩国原本就不强盛的国力,在这一次次的消耗中,就变得更加衰败了。

因此,韩国在当时更像是其它六国,争夺天下的资本和缓冲之地。

不过,就是这样一个国家,在当初秦王扫六合的时候,硬是阻挡了秦国长达20年的进攻步伐,让人非常诧异。

那么,实力孱弱的韩国,到底是凭什么能阻挡秦国20年之久呢? 首先,韩国也非常了解自己的处境,为了不在收到其它邻居的欺负,他很早的时候就致力于发展军备了。

因此,韩国当时的冶炼技术,是当时7国之中,最为先进的,而且韩国非常擅长制造弓弩,有“天下之强弓劲弩皆从韩出”的美誉。

此外,韩国制造出来的宝剑,也十分得锋利,能“陆断牛马,水截鹄雁”,属于当时最先进的宝剑。

而拥有如此“大杀器”的韩国,就连杀神都很忌惮,不敢与其正面交锋。

其次,韩国的发展离不开、等人的变法。

在他们的主张之下,韩国很快就到达了最强盛的时期,对内政治朝纲,让政局趋于稳定,老百衣足食;而对外,结交诸侯,给自己争取同盟,尽量做到和周围国家交好的状态。

最后,就是的之术。

在施行“”的策略时,韩国面临了巨大的威胁,很有可能就导致灭国。

而这个时候上党太守,将自己的郡县送给赵国,挑起了赵国和秦国之间的战争。

而其中发生的长达2年的,虽然秦国获胜了,但是却元气大伤。

最后信陵君联合了5国的联军,对秦国的发起进攻,因此秦国的实力又被大大削弱。

而信陵君的这一举措,重创了秦国进攻的步伐,硬是将秦王扫六合的时间,往后推延了整整20年。

而这也是韩国作为7国中实力最弱小的国家,所存在的最大意义了。

因此,韩国之所以能抵挡秦国的进攻步伐,长达20年之久,除了自身的军备优势之外,更多的还是有韩非子、信陵君这样的人才存在。

随机文章刘备野心有多大?4个儿子名字连起来竟暗藏天机揭秘美国发声石头之谜,一堆石头发出金属叮当声多地惊现2017年巨大不明飞行物,空中盘旋30分钟后消失从月亮上看地球好恐怖,能够弄瞎你的双眼(地球亮闪闪)世界十大恐怖核事故,切尔诺贝利核泄露事故遇难者5000(还将持续)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

2025新高考位次如何和去年的比较?看排名还是看分数?

2025新高考对比去年位次,应重点参考排名百分比而非绝对分数。

通过当年一分一段表换算位次占比(如前20%),再对比去年同段位录取情况,更准确反映竞争力。

若招生计划扩容,同排名实际含金量可能提升。

自主选拔在线团队特整理相关内容,一起来看下吧。

推荐阅读:2025年各省市高考报名人数汇总2025新高考位次怎么和去年的比较?看排名还是看分数? 一、新高考位次怎么和去年的比较? 同学们在志愿填报时都只能查看前三年的数据,所以是需要将当年的位次与前一年甚至前几年相比较的。

但是位次是根据考生所考分数及该分数以上的累积人数相加而得,比如某考生考了565分,同分数考生有100人,565分以上的累积人数有3000人,因此该考生的位次就是3100位。

而每年各分数的考生人数都不一致,所以每年的位次都不可能一模一样,因此在查看往年的数据时,只能将当年的位次与前一年相似位次进行比较。

以河北物理组某考生为例,假设2025年该考生的位次是185642位,2024年河北是没有这个位次的,但与这个位次最为接近的位次是184666位和186283位,所以该考生就可以将自己的位次与这两个位次相比较,去查看前一年录取位次是这两个位次的院校有哪些。

温馨提示:高考对于各位学子而言重要性不言而喻,为此自主选拔在线团队特创建“2025高三学习交流群”,这里是专为高三的同学们打造的学习交流平台。

在这里,大家可以分享学习经验、讨论难题,同时获取最新的升学资讯内容,还在等什么?赶快加入我们吧~如果你还有其他疑问,或想了解最新招生政策、有升学规划需求、领取最新试题,可在企业微信添加白杨老师(微信号:15321584637),并备注:高考年份+省份+姓名,老师会统一邀请大家进群~ 不过在对比时想要更加准确,还是需要考生们查看近三年的录取数据再去判断,毕竟每所院校每年的录取情况都是不一致的。

二、新高考看排名还是看分数? 排名其实就是指位次,而不管是新高考还是旧高考,在选择院校和专业时,看排名都是更不容易出错的,毕竟每年院校的分数变化会比位次波动更大,位次排名会更加趋于稳定。

不过在看位次排名时不能只看录取位次与自己位次相近的院校,想要避免滑档退档,还是需要把握好冲稳保院校的比例,所以就需要考生查看符合冲稳保三个梯度的所有院校专业组,再从中进行抉择。

冲稳保院校专业组的位次分配如下: 1、冲:近三年比考生位次高10%左右的院校专业组。

考生的位次为X,那么冲的院校专业组位次应该为X+10%X。

以江苏物理类考生为例,假设考生甲2025年的分数是500分,位次在15000位,这个时候选择冲一冲的院校专业组,该考生就可以根据这个位次来看近三年比15000位高出10%左右位次的院校专业有哪些。

这个时候该考生就可以选择2022年-2024年历史组最低录取位次基本都在15000-16500名左右的院校某专业作为自己的冲刺志愿。

2、稳:近三年录取位次刚好和自己位次差不多的院校专业组。

考生的位次为X,那么稳的院校位次也应该为X。

同样以江苏物理类考生为例,假设考生甲2025年位次在15000位,该考生可以选择2024年、2023年、2022年江苏物理类最低录取位次基本都在15000名左右的院校某专业作为自己的稳妥志愿。

3、保:考生位次比近三年来录取位次高10%-15%左右的院校专业组。

假设考生的位次为X,那么保的院校位次也应该在X-15%X~X-10%X 之间。

还是江苏物理类考生为例,假设考生甲2025年位次在15000位,该考生可以选择2024年、2023年、2022年江苏物理类最低录取位次基本都在12750-13500名左右的院校某专业作为自己的保底志愿。