曾巩家有何独特的教学技巧,能一家六人同中进士

【千问解读】

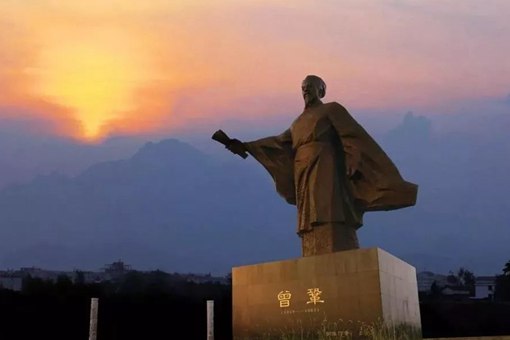

曾巩是北宋著名文学家,也是唐宋八大家之一。

他在新古文运动中起到了至关重要的作用,主张先道后文,文道结合,成就非同一般。

其实曾巩的兄弟才华也非常厉害,他们还握有一项纪录,就是曾巩和他的弟弟曾牟、曾布以及堂弟曾阜是在同一年中进士,对于曾家来说可谓是一炮四响。

其实还不止,曾巩的两位女婿也是进士,等于一共是六人统统高中。

看到这里不得不问问曾家是有什么独特的教学技巧?实在令人好奇。

曾巩出生在1019年,他生活的年代迄今一千年。

在这一千年的时光里,他的文章受到冷落,成为唐宋八大家中的“透明人”,不过是最近100年的事。

也就是说,在民国以前的800多年中,曾巩是古文写作领域大神级的人物。

只是今人无法领略和感受罢了。

欧阳修在世时,当了相当长时间的北宋文坛盟主,地位很高,当时就被称为“今之韩愈”。

唐宋八大家中,宋代的六个席位,即以欧阳修领衔,其他五人,要么是他的弟子,要么靠他的赏识才开始扬名。

作为文坛盟主,欧阳修生前就在物色自己的继承人。

在遇到苏轼之前,他实际上已经认定曾巩是最合适的人选。

那时候,曾巩并无功名,但他的文章深得欧阳修推崇。

欧阳修曾说:“过吾门者百千人,独于得生(曾巩)为喜。

”又说:“吾奇曾生者,始得之太学,初谓独轩然,百鸟而一鹗。

”

欧阳修对曾巩的爱,那是超出一般的爱。

只要是难得一遇的好文章,糊上作者名字,他不管三七二十一,一概认定是曾巩写的。

他曾把苏轼的文章当成是曾巩写的,也曾把王安石的文章错认为曾巩写的。

曾肇后来写文章纪念兄长曾巩,说欧阳修是文坛宗师,曾巩出道晚一些,但与欧阳修齐名,“其所为文,落纸辄为人传去,不旬月而周天下。

学士大夫手抄口诵,唯恐得之晚也”。

虽然是捧自己的哥哥,但曾肇这段话并无夸张。

事实上,曾巩生前的文名确实很盛,获得的评价也相当高。

连苏轼都把曾巩当作欧阳修门下最厉害的那个人,他写诗说:“醉翁门下士,杂沓难为贤。

曾子独超轶,孤芳陋群妍。

”

王安石在给曾巩的诗中写道:“曾子文章众无有,水之江汉星之斗。

”后来,王安石又对别人说,在我交往的人中,曾巩的文章“不见可敌”。

要知道,发出这些议论的人,都是自视甚高的文坛、政坛大咖。

可见,曾巩真的是“无敌”,不然没有人会愿意为一个终生沉沦下僚的文人抬轿子。

《宋史》评价说,曾巩“立言于欧阳修、王安石间,纡徐而不烦,简奥而不晦,卓然自成一家,可谓难矣”。

在大师辈出、群星闪耀的时代,没有做过高官的曾巩,能够打出一片天地,确实不容易。

不过,曾巩最终还是错过了文坛盟主之位。

原因不是他不够格,而是与他同时代的苏轼太过光彩照人了。

既生瑜,何生亮。

尽管曾巩的个人性情更接近欧阳修,但欧阳修在发现苏轼之后,经过权衡,还是明确地把文坛盟主之任,付与苏轼。

曾巩(1019—1083年),北宋建昌军南丰(今属江西)人,字子固。

入仕后先任太平州司法参军,1060年经欧阳修举荐,先后任史馆编校,馆阁校勘、集贤校理,实录检讨官兼判官告院等职。

任京官9年后,外放越州(今浙江绍兴)任通判。

这一年越州发生饥荒,曾巩就通告所属各县,要各县劝说富人如实申报自己储存的粮食。

据统计共有十五万石,曾巩同意将这些粮食比正常平仓价格稍稍提高一点后卖出,顺利地度过了饥荒之年。

此外春播时官府借给农民种子,让他们随秋季的赋税一起偿还,使得农事没有耽误。

后来他在齐、襄、洪、福、明、毫诸州任地方长官。

在所任职之处,他注意除民害,平冤狱,治疫救灾。

深受老百姓赞誉。

曾巩在800多年间受追捧,以及在近100年受冷落,都是历史选择的结果。

我们如果能站在更长时段的河流里去看待一个历史人物声名的起起落落,就能理解曾巩作为唐宋八大家之一,并非浪得虚名,更不是凑数。

因为,我们眼下的观点和经历,并不能代表历史的全部。

曾巩不仅身后之名起落不定,生前也命途多舛。

现在说起江西南丰曾氏,是当地人的一大骄傲。

这个家族在北宋文坛、政坛光芒四射,盛极一时。

追根溯源,虽然曾巩的祖辈和父辈已经有了功名,但真正厉害的是曾巩这一代。

曾巩有四个弟弟、九个妹妹,在他之上还有个哥哥曾晔。

兄弟之中,除了哥哥曾晔未中举而相对早逝之外,其他五人以及几个妹婿均中了进士。

有一年,这个家族一次考了六个进士,轰动全国。

辉煌的背后,全是苦难。

而这些苦难,基本上由曾巩替弟妹们承担了。

曾巩从18岁就走上科举之路。

除了上面讲的,他有10年时间为了赡养大家庭而放弃求取功名,另外的10年,他考了多次,却蹉跎其间,没能考上。

究其原因,他早年屡试不第,不是文章写得不行,而是写文章并不趋附当时的应试文风。

连欧阳修都看不过去,责问说:“有司所操,果良法焉?”意思是,连曾巩这样的人才都未能被录取,考试部门的评审标准,真的科学吗?

一般人在遇到挫折的时候,确实会抱怨和指责外界,尤其是天才式的人物,更会将个人的失败归咎于外部环境的滞后。

但曾巩从不如此想。

在欧阳修为他打抱不平的时候,曾巩却“不非同进,不罪有司……思广其学而坚其守”——既没有嘲讽考中的人,也不对考官大放厥词,他首先想到的是自省,反思如何不改初心,并把学问做得更精深。

在曾家最困难的时候,曾巩受尽了同乡的嘲讽。

当地人做了一首打油诗,戏谑曾家兄弟赶考只是去打酱油:“三年一度举场开,落杀曾家两秀才。

有似檐间双燕子,一双飞去一双来。

”曾巩不以为意,“力教诸弟不怠”。

曾巩志大才高,却从未得到命运真正的眷顾。

无论是科举,还是做官,始终是逆境多于顺境。

连唾手可得的文坛盟主之位,也因为苏轼的出现而失去了。

但他始终心态平和,不以物喜,不以己悲。

他一直在用圣人的标准磨砺自己。

在曾巩担任馆阁校勘期间,苏轼推荐了两名四川老乡拜访他。

这两人因为文风不合流俗,被乡里人讥笑为迂阔,很是苦恼,特向曾巩求教。

曾巩读了他们的文章,却称赞有加。

两人很高兴,临行便请曾巩为他们写点文字带回去,好堵住悠悠众口。

没想到,曾巩劝他们说没必要,根本用不着为这些闲言碎语苦恼,“知信乎古,而不知合乎世,知志乎道,而不知同乎俗”,不必随波逐流,也不必阿附世俗,更不必为冷眼所动。

曾巩有点悲催,他生前的工作和职位,决定了他出头的机会甚少。

他不依附人,不迎合人,为人,做官,写文章,温和务实,纯净端正。

他虽然推崇和羡慕李白式的人物,但表现出来仍是一副不放纵、很克制的模样。

这样的人,在崇尚个人主义、自由奔放的时代并不讨喜。

也难怪五四新文化运动以来,曾巩逐渐沦为了唐宋八大家中的透明人。

然而,大家仔细想想,曾巩这样的人,才是中国历代读书人的主流命运。

在黔西市水西中等职业学校读书有何优势?

水西中等职业学校以其完善的教育体系、先进的教学设施以及注重实用技能的培养,成为了许多学生的首选。

今天,我将从多个方面为大家详细介绍在水西中等职业学校读书的诸多优势。

优质的师资力量和实践经验水西中等职业学校有一支经验丰富、教学方法灵活的教师团队。

许多老师不仅具备扎实的理论知识,还拥有丰富的实践经验。

由于学校注重实践与理论的结合,老师们常常将自己在实际工作中的体会与经验带入课堂,帮助学生更好地理解所学内容,并能够更好地应用到未来的职业生涯中。

在这里,学生不仅学到了课本知识,更通过老师们的实际案例分析,掌握了与行业接轨的技能。

完善的设施和优越的学习环境水西中等职业学校的硬件设施可谓一大亮点。

学校拥有现代化的教室、实验室和技能实训基地,能够满足学生们在实际操作中的需求。

对于那些选择了与技术相关的专业的学生来说,学校提供的实训环境是非常重要的。

学校还定期与本地企业合作,安排学生进入企业进行实习,学生能够在真实的工作环境中积累经验,为毕业后的职业发展奠定基础。

多样化的专业选择与课程设置水西中等职业学校提供了多个专业方向,涵盖了制造、管理、服务等多个行业领域。

每个专业的课程设置都非常具有针对性和实用性,既能满足学生的兴趣,又能与当前市场需求相匹配。

例如,学校的机械加工专业在本地有着广泛的就业前景,毕业生通常能够顺利进入相关企业工作。

此外,学校还开设了与本地经济发展紧密相关的课程,帮助学生更好地融入社会,找到合适的工作岗位。

与地方经济发展的紧密联系黔西市作为一个逐渐发展中的城市,其经济建设的步伐越来越快。

水西中等职业学校紧密与地方经济发展结合,帮助学生了解本地行业的最新动态和发展趋势。

学校与多家地方企业建立了长期合作关系,这不仅为学生提供了更为广泛的实习和就业机会,还使学生能够在毕业时迅速进入到本地的产业链条中。

这种“产学研”相结合的模式,使得学生在毕业后能够更好地适应社会需求,提升了他们的就业竞争力。

注重学生综合素质的培养除了职业技能的培养,水西中等职业学校还非常重视学生综合素质的提升。

学校定期开展各类文化活动、社会实践、职业素养培训等,帮助学生全面发展。

通过这些活动,学生们不仅锻炼了团队协作能力、沟通能力,还增强了适应社会变化的能力。

这些非技能方面的培养,往往对学生未来的发展起到至关重要的作用。

良好的就业保障和创业支持对于即将步入职场的学生来说,就业保障和创业支持是非常重要的。

水西中等职业学校在这方面做得尤为出色。

学校通过与本地企业建立的合作关系,定期举办招聘会,帮助学生与用人单位对接,提高了学生的就业率。

此外,学校还为有创业意愿的学生提供创业指导,帮助学生规划职业生涯,开设相关的创业课程,增强学生的创新意识和实际操作能力。

对于很多学生来说,学校提供的这些资源大大提高了他们就业或创业的成功率。

校友网络与社会资源水西中等职业学校的校友网络遍布全国各地。

学校的校友会定期举行聚会和交流活动,为在校生提供了宝贵的社会资源。

通过与校友的互动,学生们能够了解更多行业内部的信息,拓展自己的社会关系网。

校友们的成功经验也为在校生提供了有力的指导和激励,帮助学生们明确自己的职业规划和目标。

总的来说,选择在黔西市水西中等职业学校读书,是一个非常明智的决定。

这所学校不仅为学生提供了优质的教育和实训机会,还为他们的职业生涯打下了坚实的基础。

无论是在师资力量、硬件设施、专业设置、实践机会,还是在就业保障、社会资源等方面,水西中等职业学校都展现了其独特的优势。

对于那些希望通过技术和实用知识实现自己职业梦想的学生来说,水西中等职业学校无疑是一个理想的选择。

与西汉、清朝相比,唐代的和亲有何特殊性?

下面小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧。

和亲是历史上各民族和平交往影响最大、实效性最强的一种形式。

西汉是和亲政策的形成时期,和亲主要在中原与匈奴、乌孙等间展开。

至,政治、经济、文化空前繁荣,统治者的民族观更为开放包容,和亲政策实施的广度和深度超越历史上各代。

借鉴唐代和亲的有效经验,将满蒙联姻上升为基本国策,利用姻亲关系稳定清廷统辖。

将唐代和亲与西汉、清朝作比较,便于了解和亲政策的大体发展脉络,从而进一步把握唐代和亲的特殊性和承上下的重要研究价值。

一、唐代和亲与之比较 对比汉唐和亲政策,二者在和亲目的、和亲成效上表现出一定的共性特征;在和亲对象与地域范围、和亲公主身份和和亲方式上则存在明显的差异。

1. 汉唐和亲政策之相同点 首先,汉唐和亲的政治目的具有统一性,都是为安边定国,巩固中央统治,这是二者的本质共性。

西汉初,,无力抵御匈奴南侵,统治者遂通过和亲缓和汉匈关系,减少战争,稳定新生政权。

其后与乌孙的和亲也是出于联合抗衡匈奴之目的。

从唐王朝视角分析,和亲同样服务于羁縻、安边、结援之政治需要。

诸如,唐与之和亲是为息战保一方清净;与吐谷浑和亲是为拉拢安抚;与契丹、奚和亲是为怀柔两蕃,使其臣属;与回纥和亲是为借兵平叛。

因此,以姻亲关系稳定中央政治统治,增强统一多民族国家的向心力,为汉唐和亲之根本。

其次,汉唐和亲对民族往来和民族融合都起到了积极促进作用。

伴随公主出嫁,一方面,中原文化与先进的生产工艺传入少数民族。

诸如西汉出嫁乌孙时,带去了中原先进的建筑技艺;唐代入藏时,带去了佛像、、诗文、医药、农事技术等,对和亲民族的发展进步和汉化作出了巨大贡献。

与之同时,少数民族绚烂的艺术文化也流入中原,充实了汉人的生活。

另一方面,通关互市加强了中原与和亲民族间的贸易往来,双方通过资源交易满足生产生活需求,促进了民族经济社会的共同繁荣。

这种民族间的交往交流强化了民族认同,消除了民族隔阂与歧视,从而进一步推动了民族融合。

2. 汉唐和亲政策之差异性 从和亲对象与地域范围上看,西汉主要与西北地区的匈奴、乌孙两个民族进行了和亲。

与之相较,唐王朝和亲视野更为开阔,289年间与、吐谷浑、吐蕃、薛延陀、突骑施、奚、契丹、回纥、契苾部、宁远、于阗、等12个民族进行了和亲,范围涵盖北方、西北、东北、西南广大地区,为前代不能比拟。

从和亲公主身份上看,唐较西汉更具有多样性。

西汉和亲公主包含宗室女()、获罪亲王女(细君公主)、宫女(、),而唐代和亲公主除宗室女(文成公主、)、亲王女(金城公主、小)外,还有皇室女(宁国公主、、)、宗室甥女(永乐公主、固安公主、燕郡公主、静乐公主)以及“女妓”等。

从和亲方式上看,西汉与匈奴、乌孙之和亲完全为单向婚,即只存在公主出嫁异族首领一种情况。

唐与少数民族的和亲仍以单向婚为主,同时也包含唐室男娶异族首领之女的典例。

如圣历年间,以其侄延秀为默啜之婿,前往突厥迎亲;“”期间,肃宗为借兵,使敦煌王李承寀娶葛勒可汗之女毗伽公主为妻。

比较言之,唐代和亲是对西汉和亲制度的进一步拓展深化。

相对于保守被动的西汉和亲,唐代和亲范围更广,持续时间更长,更为主动开放,对后世的借鉴性价值也更大。

二、唐代和亲与清朝满蒙联姻之比较 清朝自始奉行满蒙联姻之国策。

据皇族族谱《玉牒》所记,清朝近三百年(1612-1912)间,与蒙古联姻共计595次,其中出嫁皇室公主、格格432人,娶蒙古女163人,主要联姻对象为漠南科尔沁部。

双方姻亲关系的建立对维护满清大一统局面、有效治理和稳定边疆起到了重要作用。

相比较而言,满清联姻与唐代的和亲在时间及频次、血缘亲属关系的建立和利用上具有同一性。

与之同时,满蒙联姻又表现出对象单一、层次广泛、方式多样、持续稳定等特殊性。

1.唐代和亲与满蒙联姻之相同点 首先,在和亲时间及频次上,唐代289年间与少数民族和亲38次,其中初唐时期有9次;盛唐时期有22次,晚唐时期有7次。

清朝自建立后金起与蒙古联姻达595次,其中,入关前至中有150次;康熙中至末有273次,为最盛时期;乾隆末至清末有172次。

唐代和亲与满蒙联姻均贯穿王朝始终,且主要集中于统治中期。

其次,唐代与清朝都注重通过和亲与少数民族建立姻亲血缘关系,使其臣属,为中央政治统治作后盾。

有唐一代,统治者依托和亲形成的宗法血缘纽带,与突厥、吐蕃、回纥等强盛民族建立了翁婿、兄弟、舅甥关系,使它们进一步强化对唐王朝的统治地位认同,共同维护中央政权稳定。

清朝建立之初,作为一个关外势力无力单独与长时间作战。

为寻找盟友,遂与蒙古进行和亲,与之建立密切血缘关系,将其势力纳入清统治当中,以备调用蒙古军队随时为作战服务。

2.唐代和亲与满蒙联姻之差异性 从和亲对象及范围上看,唐代与北方、西北、东北、西南地区12个民族政权进行了和亲,规模较大。

清王朝只与蒙古一族建立了和亲关系,但范围遍及漠南、漠北、漠西三大部几十个旗,渗透至整个满蒙贵族阶层。

清廷自至大臣,公主到乡君,与蒙古贵族女,亲王、郡王、台吉、塔布囊都曾结为联姻。

这种多层次的大规模和亲为历史之最胜。

从和亲方式上看,相对于唐代和亲的保守局限性,清朝满蒙联姻则表现出明显的交叉开放性。

清廷不仅以公主及皇室女子嫁给蒙古王公贵族;还从蒙古王室中挑选女子入京,填补后宫。

如孝端文皇后、文皇后均为博尔济吉特氏女子,其各生三女又回嫁蒙古。

从和亲持续性与稳定性上看,唐蕃和亲是时战时和的间歇性和亲,具有较强的实效性和针对性。

唐统治者依据国家利害关系及与少数民族势力对比情况来决定和亲或战争。

于和亲民族而言,当其势力兴起、对唐无利所图时,也会打破姻亲关系,以兵戈相向。

而清朝自努尔哈赤始,依托友好联盟,满蒙联姻持续了近二百年,且常累世进行。

诸如敖汉部班第家族五代与清联姻,巴林部色布腾家族四代与清廷通婚。

这种制度化的联姻受清廷政治、经济形势干扰极小,“北不断亲”国策奉行不替。

通过对比,清朝和亲限于满蒙,不具备唐王朝和亲的多民族特征,也未表现出明显的目的性和实效性,但其在和亲方式、和亲层次上更完善,稳定性更强。

结语 唐代上承西汉和亲制度化经验,下启清朝满蒙联姻之盛况,是将和亲从制度发展到完善阶段的过渡。

且从民族关系建构、统一多民族国家发展演变上来说,唐代和亲更具典型性和研究价值。

和亲是中原与少数民族政权以婚姻为媒介进行的和平交往活动,旨在缓和民族矛盾、整合民族利益、巩固中央统治地位、建立政治认同。

根据唐王朝国力变化情况及其与边疆民族关系的发展变化,唐代和亲可以划分为三个历史阶段。

唐建国之初,实力有限,统治者在群雄割据、战争不断的背景下结成的和亲具有对等结盟性质。

盛唐时期,唐政治、经济实力达到鼎盛,两蕃、吐谷浑等部族纳入中央行政管制,和亲视唐统治者利益需要而定。

晚唐时期,唐内有,外有强敌扰边,和亲总体以借兵靖边为目的,表现出相对被动性。

不论在哪个阶段,和亲主要从政治利益出发,表现出较强的针对性和实效性。

和亲较战争对古代民族关系建构更具有积极意义。

唐代大范围、持续性的和亲使游离的边疆民族政权在封建宗法等级的约束下有力吸附于唐王朝周围,打破相互对峙局面,以血缘关系构建起认同心理,深化双治、经济、文化、社会交往,使得统一多民族国家的向心力进一步增强唐代是和亲从制度化发展到完善阶段的过渡时期。

与西汉和亲、清朝满蒙联姻相比既存在同一性,也呈现出其对民族关系建构和统一多民族国家发展影响上的特殊性。

唐代和亲相较于西汉,范围更广、持续时间更长、更为主动开放;较之于,目的性和实效性更强。

因此,从和亲频次、和亲范围、和亲效果来看,唐代和亲政策更具有典型性和研究价值。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

声明:本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理