掷矛兵在古欧洲很流行,在中国古代怎么没见人用?

一直以来,在我国古代军事史爱好者中就流传着一

【千问解读】

说到“掷矛兵”其实吧还是真的很有意思的一种兵种了,但是我们更多的时候是在古欧洲发现有人使用这种兵种的,到了中国古代好像这样的兵种就非常的少见了,那么这到底是什么原因呢?是不符合古中国的战场情况,还是另有原因呢?下面就着这些问题我们一起分析揭秘看看吧!

所谓古代欧洲盛行的“掷矛兵”应该是指标枪。

一直以来,在我国古代军事史爱好者中就流传着一个说法“中国军队不用标枪,只有西方军队才用标枪”。

有的人认为是中国古代有强大的武器“弩”,不用标枪这种傻大笨粗的东西;而某位隋唐西北史研究的老教授,在其发表的关于怛罗斯之战的论文中,直接认为唐军缺乏阿拉伯人所用的标枪,是战役失败的重要原因。

那些,所谓“古代欧洲盛行的“掷矛兵”为何在中国没有市场?”这事成立吗?

早在旧石器晚期,我们的祖先就已经开始制作能刺击也能投掷用的石矛。

也正是这种可以远距离杀伤猎物的武器,最终帮助人类击败并淘汰了各种远古时代的巨大猛兽,并最终登上了食物链的顶端。

▲原始人使用石矛的狩猎场面

我国早在商代就存在一种小矛。

在《殷墟青铜兵器研究》中提到“殷墟出土的青铜矛中,还有一种小体矛,其矛头长度为10多厘米,筩径也小……. 此种木柲及矛头似乎不太适宜于搏斗之用”。

在之后的考古发掘中,这类小矛层出不穷,虢国墓地就出土了两类矛,大型的矛头长20cm左右,小型的矛头长10cm左右。

在浙江湖州长兴也发掘了一批商周青铜矛,其中同样有大小矛之分。

▲长兴出土青铜小矛,长度都在10cm上下

一般认为,这就是青铜时代的中国标枪

在汉代将标枪称为鋋(音读 ch á n)。

《释名 · 释兵》说:" 鋋,延也,达也,去此至彼之言也。

" 也就是说,由此掷出,以达彼处。

东汉马融《广成颂》描写田猎场面:" 飞鋋电激,流矢雨坠,各指所质。

" 把凌空的飞鋋比作闪亮的雷电,非常形象。

《晋书 · 朱伺传》记载,东晋将领朱伺曾在一次战斗中接住敌人掷过来的鋋,又反投回去。

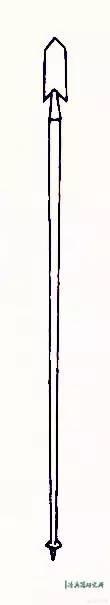

▲汉代铁鋋

到了宋代。

宋高承《事物纪原·戎容兵械·旁牌》:“《宋朝会要》曰:太宗闻南方以标枪旁牌为兵,令萧延皓取广德军习之。

军士之用标牌,此其始也。

”宋王应麟《玉海·兵制四·咸平广捷兵》亦云:“先是帝闻南方以标枪旁牌为兵器,命有司制之。

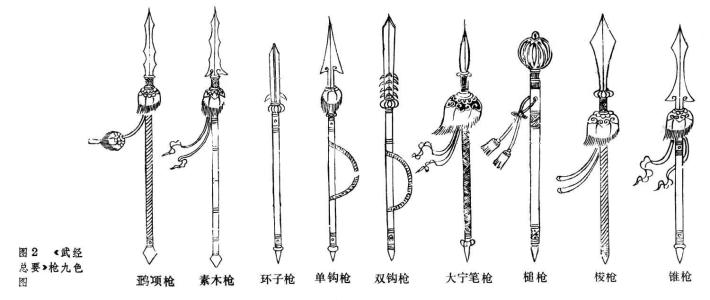

”宋代的标枪又称“梭枪”,宋代的《武经总要》一书中的枪九色里就有梭枪的图样。

▲《武经总要》插图

关于梭枪,明代兵书也有记载和补充,《武备志·军资乘·器械三》:“梭枪长数尺,本出南方蛮獠用之,一手持旁牌,一手摽以掷人,数十步内中者皆踣。

以其如梭之掷,故云梭枪,亦曰飞枪。

”

关于中国古代军队标枪的用途,主要有四种:

第一,对付盾牌

在《明实录》中就记载靖难之役中,朱棣面对“拥盾层叠自蔽”的南军,燕军一时间“攻之不得入”。

于是燕军便用准备好的“木矛长六七尺,横贯铁钉于端,钉末有逆钩”,让勇士投矛“连贯其盾”,最终击破了南军的盾牌阵。

在这种敌人用盾牌堆成龟壳阵的局面下,倘若朱棣没有准备掷矛,只有弓弩,可能结果就只是在对面的盾牌上多增加几根羽箭罢了。

第二,南方军队使用

▲明代小镖(《武备志》)

更何况,弩弦和弓弦在我国南方潮湿气候下容易损坏,这无形中增加了后勤负担,甚至影响战斗力。

但是标枪不会,只要人有力气,扛起标枪就能走,仍凭下雨刮风都不会损坏,反正扔出去打中人一样有威力,不至于像弓弩那样在大雨天损坏。

因此南方人民更喜欢用标枪,也就有了下面一系列记载“今滇兵皆用标枪空掷,谓之标子”(《通雅•器用》)“獠童兵器,每洞各习一种,其习标枪者铁刃重二斤”(《渌水亭杂记》)。

第三,盾牌兵的副武器:

比如在宋代《事物纪原•戎容兵械•旁牌》中记载,“太宗闻南方以标枪旁牌为兵,令萧延皓取广德军习之”。

之后戚继光更是将标枪看作刀盾手的价值所在,《纪效新书》中记载,“藤牌无弃枪(标枪),如无牌同”。

卷十一介绍了具体用法:" 以标执在右手,腰刀横在牌里,挽手之上,以腕抵住。

待敌人长枪将及身,掷标刺之。

中与不中,敌必用枪顾拨,我即乘隙径进,急取刀在右(手),随牌砍杀。

"

第四,水军使用:

据《武备志》记载,明代水师所用标枪有两种:一种称为 " 小镖 ",即一般的标枪,长七尺(约合 2.2 米),枪头用精钢制做,枪柄用竹或硬木," 船内兵俱习 "、" 掷之如雨。

" 现藏于日本的明人绘《倭寇图卷》中有明军与倭寇水战的场面,把标枪 " 掷之如雨 " 的景象画得相当真切。

明代水军用的另一种标枪称为 " 犁头镖 ",也长七尺,但枪头大而重,用于从桅斗上下掷敌船和敌人," 中舟必洞,中人必碎 "。

时至今日,在京剧刀马旦有一个传统武打技艺绝活—— " 打出手 "。

为了显示某一骁勇善战的女将战斗雄姿,常令四名或八名敌将分别站在舞台四角,将手中的双头短枪按顺序掷向女将。

女将站台中,用手中花枪拨加双脚踢掷,把投来的短枪一一打回,这叫打出手,这种可以投掷的短枪的实战原型即是标枪。

▲京剧 " 打出手 " 中投掷的短枪就是标枪

古时候为什么会出现疾病大流行呢?对人类历史有哪些影响?

远途贸易的拓展也意味着,疾病可能会从世界的一个角落传播到另外一个角落,并随着时间的推移而形成大面积疫情,尤其是在航空客运出现之后。

在特定的人群中,某些疾病仅仅局限一地。

当地人对它们习以为常,它们已经成为日常生活和死亡的一部分。

但有的时候,一种外来的疾病会突然流行起来,而一旦它继续广泛传播,甚至跨界和大陆,那就可能会演变成一场大瘟疫。

这样的事件可以对人类历史的进程产生巨大的影响。

医学史学家们似乎并不喜欢对古代、中世纪或者现代世界早期历史中所描述的疾病做出回溯性诊断。

“瘟疫”成为各个时期不同的致命性流行疾病的总称,比如在《旧约》中提到的瘟疫,以及公元前430—前427年发生在雅典的瘟疫。

淋巴结鼠疫(由耶尔森氏菌引起的鼠疫,通过老鼠和跳蚤传播,其症状是在腋窝及腹股沟处出现淋巴结炎和黑色肿块)的第一次爆发是公元541—542年的。

这次疫情蔓延了整个地中海沿岸,造成该地区大约1/4人口死亡。

它彻底地葬送了罗马帝国的希望。

当时,尽管在一个世纪之前陷落于日耳曼部落之手,但东罗马查士丁尼已经走上了一条雄心勃勃的征服之路。

而瘟疫造成的混乱和破坏,则粉碎了他所有统一的梦想。

传自亚洲的黑死病,曾在14世纪杀死了欧洲大约1/3的人口。

它可能是一种淋巴结肿大、肺炎和出血性鼠疫的混合疫病。

在欧洲的社会、经济和知识史上,黑死病都成为一个转折点。

由于农业劳动力的严重不足,幸存下来的人要求得到更高的报酬。

地主们的镇压又激起了农民的起义。

很多人把黑死病看作上帝对信众和教会的不满。

各方势力因此而质疑教皇的权威,这又导致了16世纪的。

14世纪的黑死病是从黑海通过热那亚商船传播到欧洲的。

而到了16世纪,欧洲闯荡新世界的“发现之旅”也造成了类似的灾难(参见此处)。

亲爱的朋友,你们在哪里?那些至爱的面孔,你们在哪里?……是什么样的风暴淹没了他们?是什么样的深渊吞噬了他们?我们曾经济济一堂,现在却形单影只。

——意大利14世纪的诗人彼特拉克,表达了黑死病幸存者的孤独 到了20世纪早期,我们对疾病起因的认识有了一次颠覆性的革命,但这并不能阻止新型的流感出现。

虽然几个世纪以来流感时有发生,但1918—1919年席卷世界的“西班牙流感”,还是造成了前所未有的破坏。

估计死亡人数有5000万到1亿,甚至比整个第一次世界大战的死亡人数还要多。

与其他流感爆发不同,西班牙流感的大多数受害者年龄在20~40岁之间,这极大地影响了人口结构。

现在的一些科学家认为,下一次大规模疫情的爆发只是时间问题。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

古时候也流行“陪酒女郎”,无妓不成席!

喝酒玩政治之外,宋人喜欢喝“花酒”,以妓佐酒。

这在极为普遍,可谓“无妓不成席”,没妓女佐酒掉价。

聚会是假日的重要活动。

聚会就要喝酒,这在古代成为惯例。

古人喝酒颇多讲究,如魏晋人喝酒讲究气氛,人喝酒爱玩情调,宋代人则喜欢喝“花酒”。

酒店的“陪酒女郎” 中国早在先秦前街头已有酒馆。

《鹖冠子·世兵》有“酒保,太公屠牛”之说,伊尹是人,被视为“中华厨祖”。

所谓“酒保”,就是店小二。

在汉代,餐饮业很发达,酒馆经营者颇有创意,常把酒坛放在店前垒起的高台(垆)上做广告,垆前还站着“促销小姐”揽客,人们喜欢光顾街头酒馆。

当年最有名的“促销小姐”,当是了。

《·列传》记载,才子司马相如与美女卓文君私奔后,变卖了车马等物,在四川临邛开了个小酒馆,“文君当垆,相如涤器”,司马相如洗盘子,卓文君在店前的酒坛旁揽客。

汉代的酒馆为了吸引消费者,一般都会用年轻漂亮的女孩子做服务员。

汉乐府诗《陇西行》中就描写了一位“陪酒女郎”,此女长得相当漂亮,时称“好妇”,既陪酒,又赔笑: “好妇出迎客,颜色正敷愉。

伸腰再拜跪,问客平安不?请客北堂上,坐客毡氍毹。

清白各异樽,酒上正华疏。

酌酒持与客,客言主人持。

却略再拜跪,然后持一杯。

” 漂亮又热情的“女招待”,常遭到“性骚扰”。

诗人辛延年的《羽林郎》,就记述了霍将军的门人冯,仗势调笑当垆卖酒的美女胡姬。

胡姬当时只有15岁,冯子都对胡姬动手动脚的,还送了面镜子给胡姬。

但胡姬不是那种随随便便的女孩,卖酒不卖身,结果当场翻脸,警告冯子都:“男儿爱后妇,女子重前夫。

” 魏晋人喝酒讲究“气氛” 魏晋时期并非中国酒文化的繁盛期,由于时局多动荡,生产遭到破坏,酒禁一度极严厉。

《魏书·刑法志》载,北魏文成帝太安四年(458年)曾规定“酿、沽、饮,皆斩之”。

这只是一时之禁,更多的时候还是放开的。

魏晋人喝酒已不再是单纯的饮食行为,而是一种文化。

有条件的人喝酒颇讲气氛,往往以歌舞助兴。

《箜篌引》就描绘了当时边饮酒边欣赏歌舞的场景: “置酒高殿上,亲友从我游。

中厨办丰膳,烹羊宰肥牛。

奏筝何慷慨,齐瑟和且柔。

阳阿奏奇舞,京洛出名讴。

乐引过三爵,缓带倾遮羞。

” 那时大多家中都养有艺妓,这些艺妓各有特长,专为客人演奏、跳舞、陪酒。

负责陪酒的艺妓,称为“酒妓”。

赏歌舞,让酒妓陪饮,在贵族中间很流行。

曹魏时雒阳令郭珍居财巨亿,聚会时常安排数十名美女陪酒。

魏文帝大开眼界,在《典论》描绘当时的情景说,那些美女“盛装饰,被罗縠,破之,袒裸其中,使进酒”。

的母舅王恺,宴请必让家里的艺妓出场,《·王导传》载,王恺“使美人行酒,以客饮不尽,辄杀之”。

客人若没喝光,艺妓会遭杀身之祸。

酒还成为一种精神寄托,如、等文化名人,都希望从酒中寻找精神家园。

宋人叶梦得在《石林诗话》说,晋人多言饮酒,有至沉醉者,未必意真在于酒,盖方时艰难,人各怯祸,惟托于醉,可以粗远世故。

这也许就叫借酒消愁吧! 唐代人喝酒爱玩“情调” 唐代的达官贵人、普通文人和布衣百姓,都爱光顾酒肆。

《百花行》诗说:“长安百花时,风景宜轻薄。

无人不沽酒,何处不闻乐。

”长安城繁华热闹的东、西二市,酒肆林立,可谓是“酒吧一条街”。

中唐以后,酒肆开到了住宅小区“坊里”里,生意好得连皇宫都常派人来买酒。

贞元二年(786年),宫里无酒,便派人到街头酒店买酒喝。

《》记载说:“时禁中不酿,命于坊市取酒为乐。

” 而《开元天宝遗事》记载,从昭应县城(今临潼境内),到长安城东门数十里长的官道两旁,也开有许多小酒馆。

行人可“量钱数多少饮之”,甚至“有施者与行人解之”。

饮酒既方便又便宜,行人称之为“歇马杯”。

这些城郊酒肆,以渭城最负盛名。

渭城在长安西郊,是通往西域和巴蜀的要道,送亲友远行多在渭城饯客,因此留下了大量诗句。

其中以《渭城曲》最著名:“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

” 唐人喝酒爱玩情调,所以,酒肆里,既有“陪酒小姐”,也有“女艺人”,有的直接把情人带到酒店里一起饮酒取乐,“妾劝新丰酒”、“君醉留妾家”诗句,就是这情况。

二三线城市亦如此,如建康(今南京)的酒肆里,便有“吴姬劝酒”;即便在边远的凉州(今甘肃武威),酒肆里也都有“陪酒小姐”,《西凉伎》便称“楼下当垆称卓女,楼头伴客名莫愁”。

文人最爱去“酒家胡”。

“酒家胡”是胡人所开的酒肆,请有胡地的女孩子做服务员,没钱饮酒可赊账。

那些女孩子就是所谓的“胡姬”。

胡姬貌美如花,比苏州出来的“吴姬”更有气质,她们有异域风情,有才有艺,温柔热情,令文人为之。

酒仙李白《前有樽酒行》为证:“胡姬貌如花,当垆笑春风。

笑春风,舞罗衣,君今不醉将安归?” 人喜欢喝“花酒” 宋人在酒文化中,掺杂进了更多的政治因素。

从当起,酒便不是随便喝的,特别是赵匡胤的酒,虽然不是的“”,但也多诡计。

建隆二年(961年)七月,赵匡胤在宫中宴请、王审琦、高怀德等高级将领。

酒兴正浓,赵匡胤述说自己的苦衷后,称“尔曹何不释去兵权……多置歌儿舞女,日饮酒相欢以终其天年。

”这是赵匡胤干的“”。

政治这么复杂,时人也很识趣,索性从酒中找乐。

宋代官场嗜酒者多,应该与此有直接关系。

朝廷希望多取酒利,也鼓励酒消费,所以宋代饮酒之风,与汉唐比,有过之而无不及。

各朝代人喝酒都喝出了时代特色,喝出了名堂,宋人也不例外。

喝酒玩政治之外,宋人喜欢喝“花酒”,以妓佐酒。

这在宋代极为普遍,可谓“无妓不成席”,没妓女佐酒掉价。

周密《齐东野语》中记述了一位名叫张功甫、爱喝酒的官宦子弟,其官至左司郎,饮酒很奢华,用当时的话来说叫“豪侈”,其“园池声妓服玩之丽甲天下”。

当时朝廷甚至鼓励“以妓佐酒”,让妓女在酒肆招揽生意。

王栐的《燕翼诒谋录》说:“新法既行,悉归于公,上散青苗钱于设厅,而置酒肆于谯门,民持钱而出者,诱之使饮,十费其二三矣。

又恐其不顾也,则命娼女坐肆作乐以蛊惑之。

” 所谓“蛊惑之”,就是用妓女来引诱消费者。

随机文章为何介绍夏朝的资料很少?世界上最巨大最清晰ufo曝光,头顶几百米高空飞过发怪声咖啡店幻觉使你的眼睛欺骗你,盘点能让人产生错觉的图片进击的巨人九大巨人的能力,始祖巨人可以控制所有无脑巨人(最牛)物理时间和时刻的区别,时刻指的是特定的时间/点与线的区别迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!