什么叫做天炉战法?揭秘真正的天炉战法意思

作为天炉战法的发明人,薛岳本人的解释是:“在预定之作战地,构成纵深网形据点式阵地,配置必要之守备部队,

【千问解读】

说到“天炉战法”其实应该还是没多少人认识和指导的,但是这个战法其实还挺厉害的,因为他能在战场上面做到很多意想不到的事情,那么有的网友要问了,这个天炉战法到底是什么意思呢?下面不妨跟随小编继续分析看看吧!

首先,我们先看看战神自己的解释。

作为天炉战法的发明人,薛岳本人的解释是:“在预定之作战地,构成纵深网形据点式阵地,配置必要之守备部队,以伏击诱击侧击截击尾击堵击诸手段,逐次消耗敌力,挫其锐气,然后于决战阵地使用优越之兵力,实行反击及反包围,予敌以歼灭打击,盖为后退决战方法,因敌之变化而变化之歼敌致胜新方略,如炉溶铁,如火炼丹,故名”。

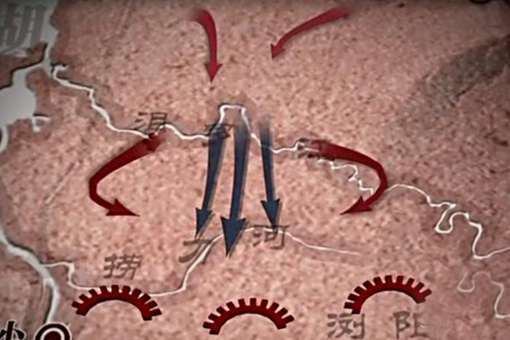

▲“天炉战法”示意图,该截图来源于纪录片《档案》

简单的说,天炉战法就是先在作战地点布成网状据点,对敌军施以伏击、诱击、侧击、尾击等方式,不断消耗敌方兵力,直到最后将敌人引入到最终决战区,再以包围之势狠狠歼灭。

其作战思路有点类似于现在玩的塔防类游戏,在沿途布好埋伏点一路攻击,并在决战区埋伏重兵将敌军一举歼灭。

提到天炉战法,就不得不提口袋阵,两者都是待敌深入再以包围之势歼灭之。

但不同的是,口袋阵是利用各种情报或者敌军动向,判断敌军未来的行军路线,并在路线上设置好埋伏进行打击。

而天炉战法则是不知道敌军走哪条路的情况下,抛出诱饵使敌军按照提前埋伏好的路线行军。

在那个时代,我军八路军的情报工作做得相当出色,可以提前埋伏,用口袋阵消灭敌人。

但在第三次长沙会战中,薛岳并不知道日军将会如何行动,只能牺牲一部队战士诱导日军,并让其按照有埋伏点的路线行进,使得日军大受损失,甚至到最后变成了日军成军以来第一次大规模会战的惨败记录,《泰晤士报》还点评此战为:“12月7日以来,同盟军唯一的决定性胜利就是华军之长沙大捷”,而薛岳也被日本人称为“长沙之虎”。

战争结束后,薛岳自己撰写了一本书叫《天炉战》,在书中他写道:“天炉战术足以法天地之幽邃,穷宇宙之奥秘,为鬼神所惊泣,人事所难测,无以名之,故曰《天炉战》。

”

固然,我们不能否认薛岳将军的战绩,但是天炉战法是否有如此奇妙仍然有待商榷。

比如1944年的第四次长沙会战中,天炉战法就发挥失算。

那一年,日军重新整顿军力,对中国战场发起了又一场大型攻势,调遣60余万部队同时向我国河南、湖南、广西三地发起进攻,而攻打长沙的军队就多达20余万。

这一次,薛岳又拿出了法宝——“天炉阵法”应战,结果日军早有准备:日记首先将兵力分为两个梯队,进行波浪型进攻对中国军队进行反包围。

之后,将精锐部队置于军队两侧,对付想要从侧翼偷袭的部队。

再然后,日军绕后掐断中国军队的大型火力掩护,将攻击集中到炮兵身上。

事实证明,这三招也确实狡猾,岳麓山炮兵几乎全数战死,负责运动战的中国军队也陷入被动状态。

由此,日军一路高歌猛进打进长沙,致使长沙沦陷,天炉战法败得彻彻底底。

事实证明,天炉战法虽然厉害,但是在复杂多变的战场面前都不可能实现“一招鲜,吃遍天”。

毕竟双方都是久经沙场的老手,像这样的奇门阵法偶尔一次还行,多次使用很容易被敌方识破,反而使自己进入被动局面。

资料参考:

《试析薛岳的抗战思想》(李岱峰)

《第三次长沙会战》(李剑一)

后金朝介绍:后金的祖先是哪位?什么族人?

明末国内外矛盾的激化,明廷忙于对付内地流贼,疏忽了对努尔哈赤部的防范。

前后两次在朝鲜的抗倭援朝,国力消耗巨大,从而给了努尔哈赤在东北做大的机会。

1583年(十一年)努尔哈赤袭封为指挥使,以祖、父遗甲十三副起家,起初努尔哈赤部受到边防力量的压制驯服,表面上忠顺于明朝,刻意隐藏自身野心。

他相继兼并海西四部,征服东海女真,统一了分散在东北地区的女真各部。

1616年(万历四十四年),努尔哈赤建立大金,史称后金,改元天命。

第三年,努尔哈赤公布“七大恨”的讨明檄文,开始公开起兵反明。

1626年(天六年)努尔哈赤在宁远战役后逝世。

皇八子继位。

皇太极即位之后,针对努尔哈赤时期的社会矛盾进行了一系列改革,史称“天聪新政”。

还继续完善和扩大蒙古、汉军八旗,设立理藩院管辖蒙古等地事务。

更改“女真”族名为“满洲”。

皇太极为绕道避开此防线,先后数次进入汉地烧杀劫掠,首先稳定根据地。

随后成功降伏西边蒙古察哈尔部和东边朝鲜。

用绕道入侵的作法后来又执行五次,与明朝内部的流寇一同消耗明朝的经济力。

1636年(九年),皇太极改国号为“大清”,改元崇德,“大金”国号停止使用。

史称后金。

后金祖先是谁?大家张口就来,猛哥帖木儿啊。

那猛哥帖木儿又是什么族人呢?熟悉清朝历史的人都知道是胡里改人。

我们查查资料,书上是这样写的“兀良哈又称胡里改,它是辽金以来居住在今牡丹江及松花江下游者。

它在辽代时就和女真人不是同族,辽末有胡里改人与女真人并列,也属两个民族。

当时胡里改人的温敦部乌春就曾说:“狗彘之人同处岂能生育,胡里改女真岂能为亲也。

”表明在当时胡里改人心目中他们和女真属于两个民族。

金代也仅一小部分因战功被赐同本朝人(女真族)。

有胡里改万户,《龙飞御天歌》载“:火儿阿豆满古伦阿哈出,……火儿阿亦地名,在二江(今松花江和牡丹江)合流之东。

”此火儿阿即胡里改。

胡里改人以后西迁,成为建州女真的重要组成部分。

”猛哥帖木儿显然是没在金朝融入女真族的那部分胡里改人的后裔,否则就该说他是女真人了。

(融入女真的墓碑上直接就写女真人了。

) 其实明朝的女真其实是居住在今吉林省、黑龙江省等地的各族泛称女真人。

其实包括了许多个民族共同体。

其中主要可分为以下几种:女真、忽刺温、兀良哈、斡朵里。

与金朝女真族关系不大。

随机文章全球最先进agm158巡航导弹,376万美元一枚隐身性能超强卡灵顿事件,再次发生卡灵顿事件/造成灾难性混乱盘点宇宙中最危险的的星球,冰火两重天让您灰飞烟灭(堪比地狱)日本直升机航母有几艘,日本直升机航母上F35(4艘/能上F35B)宇宙为什么不是静止的,宇宙无时无刻都在运动(星系环绕其运动)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

楚霸王项羽为什么宁死而“不肯过江东”?其中有何真相?

这是才女吟诵项羽的一首五言绝句,是历来诗歌表现西楚霸雄气概和悲壮人生的扛鼎之作。

短短四句二十个字,准确地概括了项羽这个人物一生精神追求最本质的东西,活着,就要做人中豪杰,死了,也要当鬼中英雄;落魄苟活,大丈夫所不为也! 李清照也算女中豪杰,与楚霸王似乎心有灵犀。

她一语道破了项羽这类英雄好汉的人生条和理想境界,宁为玉碎不为瓦全。

从这个意义上讲,项羽在被困垓下、之时的,在乌江边毅然放弃逃生而挥剑自刎,并非英雄末路、完败认输,相反成为他气冲霄汉壮丽人生大戏的最高潮。

单从表象上看,项羽宁死不肯过江东的血性刚烈之举,实在是令人为之赞叹的,于是自相争以后,他的大英雄形象就永远定格在中国人的心目中。

美好而理想化的东西,人们往往不约而同地小心翼翼来维护,时间愈久远愈是不忍去触碰,生怕破碎似的;甚至连一点小小的质疑,都担心刺破心目中那团华丽耀眼的光环,英雄的美名就这样一代一代地传唱了下来。

我们当然首先应当承认项羽的武功盖世、英雄气魄,应当钦佩他的慷慨赴死、。

但对于项羽的执意不愿回到江东去,亦应不必过度地夸张,似应作客观公正地分析才是。

——自古以来我们中国人自己在自家庭院造的神太多,以至于后辈们无暇祭拜。

项羽二十四岁时跟着叔叔起兵反秦。

发端之日,根据叔叔的指令,项羽杀了会稽郡守,夺过了当地的印把子;随后辅助叔叔在吴中发号施令,很快“得精兵八千人”,基本掌控了今天长江以南的上海、江苏南部及浙江嘉兴一带。

这片地区,正是项羽脑海里“江东”的基本轮廓,在他的情感天枰上,这块土地具有十分特殊的意义。

这里是他跟随叔父项梁躲避官家追究、负罪在逃的落脚之地,是他们叔侄受众人追捧的荣誉之地,更重要的是他楚霸王后来辉煌霸业的发迹之地。

很显然,项羽视此地如故乡,而他的祖籍——长江北岸的下相(今江苏宿迁),因为跟他叱咤风云的岁月与赫赫声威关系不大,他并不看重。

年轻而怀着凌云壮志的项羽,看到巡游的銮舆经过,情不自禁发出“彼可取而代也”豪言壮语的地方,也是这里,他要干出一番惊天动地的伟业来,潜意识里就是要给“拿他乡作故乡”的吴地的父老乡亲们看的,他格外重视和留意的观众在这里,在江东。

请看《.项羽本纪》里这一段文字:“居数日,项羽引兵屠咸阳,杀秦王,烧秦宫室,火三月不灭;收其货宝妇女而东。

人或说项羽曰:‘关中阻山河四塞,地肥饶,可都以霸。

’项王见秦宫室皆以烧残破,又心怀思欲东归,曰:‘富贵不归故乡,如衣绣夜行,谁知之者!’”项羽在咸阳实施屠城,烧杀抢掠,带上金银财宝和,他执意要东回。

这个时候项羽是不假思索地要回江东去,义无反顾地要回江东去,为什么?因为他正春风得意,他已,做了天下诸侯的老大——,美女如云,金银无数,几与当年的始皇爷威风无二。

当时有一位劝说他:关中这里阻山带河,四面屏障,土地肥沃,物产丰富,可以在此建都以定霸业。

项羽笑了,是含讥带讽的笑,他说:一个人富贵发达了而不回故乡,就好比穿着绫罗绸缎在深夜逛街,谁能知道呢!风光了,就要衣锦还乡,成功了,就要荣归故里,这就是项羽潜意识里浓厚的虚荣情结。

至今在我们的同胞里,这种情结依然。

从一个愣头小伙变成号令天下的霸王,手中,眼前万里江山,,终于做了人上人,成为项羽要回到江东的唯一理由。

弄明白了这一点,待到他成了孤家寡人,落魄而逃,狼狈不堪时,说死也不愿回江东去,也就顺理成章了。

事实恰恰如此。

我们再来看看逃到乌江边上,输成精光蛋的项羽的心理和选择,《史记.项羽本纪》载:“乌江亭长檥船待,谓项王曰:‘江东虽小,地方千里,众数十万人,亦足王也。

愿大王急渡。

今独臣有船,汉军至,无以渡。

’项王笑曰:‘天之亡我,我何渡为!且籍与江东子弟八千人渡江而西,今无一人还,纵江东父兄怜而王我,我何面目见之?纵彼不言,籍独不愧于心乎?’”项羽这里讲了两层意思,但纠结的是一个主题,天要忘我,我能奈何;如今我,一无所有,有何颜面去见江东父老?说来说去,困惑楚霸王的就是“没脸”、“没面子”、风光不再了;我,曾经的霸王,眼下这样一副德性,如何能回老家,怎么好意思去见父老乡亲? 面子,光环照耀下的英雄更讲究面子,比常人十倍百倍地在乎顾忌面子,这就是项羽宁死“不肯过江东”的真正心理症结。

好汉不比当年,宁肯销声匿迹于外,也绝不破衣烂衫回乡。

因此从本质上讲,项羽在我们心中应该是一个悲情的英雄,是一个可景仰而不可仿效的英雄。

提起他,我们只能是既表钦佩,又;他是个顶天立地的大丈夫,也是个不识时务的小笨蛋;豪情壮举感天动地,莽撞虚荣自毁前程。

这才是有血有容的项羽。

当然,人无完人,项羽虽年过而立即已谢幕,但人生总体是收获大于损失,当后人再把他的乌江自刎加以正面的不断演绎,一场因虚荣而选择的自我了断,对他也变成了意外的收获。

因为我们都渴望正直的人格,乐见道德楷模,都异口同声地唾弃见利忘义,于是宁愿拿他来做理想中的偶像。

在这种心理作用下,用尽阳谋阴谋最终得到江山的,自然就显得有些卑鄙猥琐了。

遗憾的是现实很“骨感”,一边颂扬项羽,一边却又都在仿效刘邦,皆为利来、皆为利往,连最普通的田间农夫都深信,一张道德的空壳不能拿来当饭吃。

在这一点上,蒋中正给我们做了个榜样,委员长发现大事不好,不仅毅然过江,连那个宽阔的海峡也一步跨了过去,台湾虽小,可总是个活命的落脚地嘛。

既然说到了项羽与刘邦这一对冤家,这里不妨再啰嗦几句:论年龄项羽能给刘邦做儿子,刘邦能给项羽当爹;一个是愣头青一个是老江湖。

子曰:姜还是老的辣! 随机文章普通人为什么反感马太效应,强者越强/弱者越弱(贫富距离拉大)揭秘英国恐怖骷髅头洞穴,不少潜水员被骷髅头吞噬(魔鬼之地)黄延秋事件是真是假,黄延秋事件真相大白/科学证实外星人存在探寻美国恶魔之坑,直径1280米是超级陨石砸出来的(深180米)揭秘世界上最漂亮的美人鱼,超模Hannah化身绝色美人鱼(海洋斗士)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!