二战各国轰炸机如何保证命中精度?

真正的创新是荷

【千问解读】

说到轰炸机的问题其实大家都知道的,这样的飞行机器在空中的时候速度是非常非常快的,那么有的网友要问了,这些轰炸机又是怎么保持命中精度的呢?下面就这这个问题我们一起来分析揭秘看看吧!

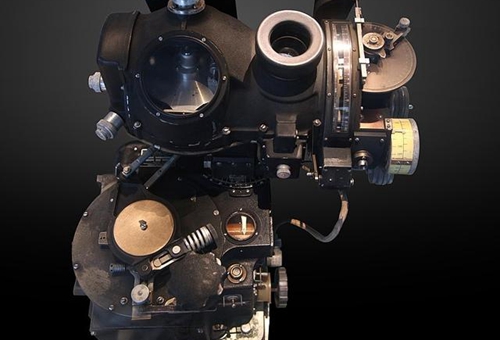

就说逼格最高的“诺顿”轰炸瞄准具把,是一种机械计算机

早期轰炸机是使用光学陀螺瞄准具,在自己飞机正下方位置画上标识,依靠飞行员判断提前量进行轰炸。

真正的创新是荷兰人卡尔·诺顿为美国海军发明的诺顿轰炸瞄准具,这是一种早期机械式计算机,可以输入数据来计算弹道。

诺顿轰炸瞄准具,二战美军轰炸机投弹手学习使用这种设备前必须先宣誓严格保守秘密,其精度可以达到从21,000英尺(6400米)的高度击中100英尺(30米)的圆圈。

这张照片是托马斯·威尔逊正在给其B-29轰炸机上装全新的诺顿轰炸瞄准具,因为这架轰炸机将要执行投放广岛原子弹任务。

诺顿轰炸瞄准具有瞄准具和陀螺稳定仪两部分组成,瞄准具实际上是一部早期机械式计算机,虽然体型不大,但是由2000多个精密零部件组成,包含大量齿轮和轴承轴承,这些机械式设备利用电池和电动马达进行驱动,飞行员通过调整输入盘,输入空速和风速作为参数,诺顿标准仪自动计算出从飞机的地速(天上飞机相对于地面的速度),并根据风向、航向、偏航角等数据,测算出最佳投弹时机。

整个瞄准具安装在陀螺稳定仪上面,美国专门研制了电动陀螺仪,每分钟转速达到30000以上,让其在飞行过程中保持良好的稳定性。

而另一项设备关键就是自动驾驶仪,当诺顿瞄准具准备进行轰炸的时候,轰炸机转而使用一种早期机械式自动驾驶设备,从来保持飞行航向、航速的稳定性,从而准确实现轰炸。

诺顿轰炸瞄准具可以说是早期火控设备的雏形,标志着轰炸可以通过精密计算来实现,不再单纯依靠投弹手的经验。

安装在轰炸机前投弹手舱的诺顿瞄准具。

有关于大蒙古国的评价如何是怎么回事?对中国及世界各国的影响有哪些

蒙古帝国的建立加速了东西方的文化、技术交流,促进了多民族的文化交流。

整个第一次也是最后一次被只有一个国家控制,这使得东西方的商贸往来比其他分裂时期要容易得多。

大蒙古国的驿站制度,形成了当今邮政的雏形。

负面 成吉思汗曾梦想“让青天之下皆成蒙古人之牧场”。

无数古代文献都记载,在蒙古帝国的扩张过程中,无数的古代文明遭到彻底毁灭,无数个城池被夷为平地,根据R.J.Rummel教授估计,在蒙古帝国的入侵下有3000万人被杀。

在蒙古帝国对西方的扩张过程中有2000万人被屠杀;整个亚洲的人口分布亦发生重大变化。

DavidNicole在《The Mongol War lords》中说,“恐怖和大规模灭绝反对者是蒙古人的战术”。

伊斯兰世界的东半部经历了恐怖的死亡与毁灭。

从1219年到1260年,由于大屠杀和饥荒,波斯的总人口从1200万下降到110万。

在中亚河中地区和大呼罗珊,自希腊—巴克特利亚王国时期建立的水利灌溉系统被彻底毁灭,同时也伴随着无数良田成为荒芜和沙漠化;在西亚,自阿卡德帝国和古巴比伦时期建立的水利灌溉系统被彻底毁坏,大量良田成为荒芜。

在花剌子模沙朝的城市:讹答剌、塔什干、塞格纳克、真德、别纳客忒、忽毡、不花剌城(今布哈拉)、撒马尔罕、玉龙杰赤、巴里黑(巴尔克赫)、尼沙普尔(内沙布尔)、可疾云(今伊朗德黑兰省加兹温)、图斯(今伊朗霍腊散省马什哈德北)、达蔑干(今伊朗马赞德兰省达姆甘〕、西模娘(今伊朗德黑兰省塞姆南)、剌夷(今德黑兰之南)、哈马丹(今伊朗西部哈马丹)、赞詹、哈仑、莫夫(马里)、也里(赫拉特)、塔里寒城(今阿富汗木尔加布河上游以北)、范延(巴米安)、加兹尼城、八鲁湾(今阿富汗查里卡东北)、内萨(土库曼阿什哈巴德东)、库木、梯弗里斯(今第比利斯)、蔑剌合(今伊朗东阿塞拜疆省马腊格)、阿尔达比勒、沙马哈(今阿塞拜疆舍马合)城、克里米亚苏达克城(今乌克兰克里米亚苏达克)、奥可斯、、木鹿、苏萨、纳西切万、比特利斯、阿尔吉斯、蔑剌合、迪亚巴克尔、埃尔比勒地区、刚加、尼西比斯地区、阿尼、卡尔斯城、锡瓦斯、额尔哲鲁木城、埃尔津詹、托卡特、开塞利城、起剌特、阿米德、保加尔人的卡马国、蔑怯思城、里亚赞、科罗姆纳、莫斯科、苏兹达尔、弗拉基米尔城、雅罗斯拉夫城、特维尔城、切尔尼戈夫、乞瓦(基辅)、加利奇国、赫梅尔尼克、桑多梅日城、克拉科夫城、摩拉维亚、奥拉迪亚、琼纳德、佩斯城、斯普利特、科托尔、巴格达、佩斯、阿勒颇等七十多个城市,都被蒙古军大规模屠杀和摧毁村庄,故意大量杀死当地百姓,有的城市甚至被多次屠杀,给当地造成巨大灾难和痛苦记忆。

历史学家估计匈牙利王国(1241年—1242年)当时200万人口中的一半在拔都进攻下都死于蒙古入侵。

几乎所有的城市均被摧毁,投降者作为奴隶,大部分因繁重的劳役很快死去,战俘则加入蒙古军队继续西征。

大约一半的俄国人死于蒙古入侵。

但是,ColinMcEvedy的《世界人口史地图集》(1978)估计俄国欧洲部分的人口从入侵前的750万下降到700万。

中国人口在蒙古入侵的七十年间因战争和包括因战争造成的各种原因锐减过半,在蒙古入侵以前,中国地区(包括金、、西辽、西夏、大理等国)人口约有一亿四千多万,甚至更多,而到1279年(1279年完全占领)仅剩七千余万人。

影响 对中国历史 成吉思汗及其子孙的侵略行动客观上为中国所谓的再次统一于一个政权之下奠定了基础,蒙古帝国分出来的再次统一了中国。

1211年,新疆各地归属蒙古帝国;1247年,吐蕃被蒙古招降,在元朝建立后首次成为中国领土不可分割的一部分;1276年,结束了云南长期割据于中央政权的局面。

从此分裂四百多年的中国也实现了历史上的第七次统一,打破闭塞状态,真正登上了世界历史舞台。

现位于今中国境内的金、南宋、西辽、西夏、大理、吐蕃诸部等,只是大蒙古国疆域的一部分,而后西辽被划入成吉思汗次子所建的察合台汗国。

1963年10月22日,《人民日报》和《红旗杂志》联合发表的“九评苏共”中第四评《新的辩护士》中说:“成吉思汗是当时蒙古的汗,中国和俄国,都是遭受侵略的。

”在这之前,鲁迅也持此看法。

蒙元与中原王朝 元朝统治者在《元典章》中的《建国号诏》中向外宣称大元是继承于秦汉隋唐的新王朝。

从古籍中可见元朝统治者多次称大元为“中国”: 至元二十七年,帝怒,欲再发兵,丞相完泽、平章不忽木言:“蛮夷小邦,不足以劳中国。

张立道尝再使安南有功,今复使往,宜无不奉命。

” 延祐元年,右丞相铁木迭儿奏:“蒙陛下怜臣,复擢为首相,依阿不言,诚负圣眷。

比闻内侍隔越奏旨者众,倘非禁止,致治实难。

请敕诸司,自今中书政务,毋辄干预。

又往时富民,往诸蕃商贩,率获厚利,商者益众;中国物轻,蕃货反重。

今请以江浙右丞曹立领其事,发舟十纲,给牒以往,归则征税如制;私往者,没其货。

” 元惠宗至元元年,徐世隆奏:“陛下帝中国,当行中国事。

事之大者,首惟祭祀,祭必有庙。

”从之。

至元二年有日本僧告其国遣人刺探国事者。

铁木儿塔识曰:“刺探在敌国固有之,今六合一家,何以刺探为。

设果有之,正可令睹中国之盛,归告其主,使知向化。

” “诸下海使臣及舶商,辄以中国生口、宝货、戎器、马匹遗外番者,从廉访司察之。

” 对世界各国的 黑死病 通常认为,1346年,在金帐汗国军队进攻黑海港口城市卡法(又译克法,现乌克兰城市费奥多西亚)时,用抛石机将患鼠疫而死的人的尸体抛进城内,这是西方社会有纪录以来第一次细菌战。

鼠疫原产中亚,其携带者是土拨鼠。

在大蒙古国之前鼠疫曾多次传入中国,所以虽然中国也曾发生过地区性鼠疫传染,但中国人也逐渐有了对鼠疫的免疫力,而欧洲人则在此之前从未接触过鼠疫。

在卡法的一个热那亚商人将带病的跳蚤无意间带到意大利的热那亚共和国,于是鼠疫在欧洲广泛传播,最终在1348年—1349年造成2000万人死亡,成为令人闻之色变的“黑死病”,因为鼠疫患者皮下淤血、全身发黑而死。

1348年—1349年的黑死病使得当时欧洲丧失了三分之一的人口,对人的关心的人文主义随之觉醒。

欧洲人文主义文学的第一部代表作《十日谈》就是薄伽丘在黑死病泛滥最猖獗的时期写成的,描述1348年发生在意大利的可怕瘟疫。

欧洲就此迎来了的曙光。

俄罗斯 在大蒙古国衰败之后,前金帐汗国属国的莫斯科公国崛起并占领了从前术赤汗国中的相当一部分,成为后来著名的俄罗斯帝国。

莫斯科公国统治者在术赤汗国时代曾长期把持了当时蒙古人遥控罗斯诸国的弗拉基米尔大公的位置,并代表蒙古进行收税,进而抬头,因为蒙古人很少视察他们占领的疆土。

今天,世界上最大的国家俄罗斯的形成有明显的当年的大蒙古国的因素。

克柳切夫斯基和他的学生认为俄罗斯的统一,蒙古至少有一半功劳。

另一位欧亚主义哲学家特鲁别茨科伊在他的经典著作《论俄罗斯文化中的图兰成分》指出莫斯科要感谢蒙古统治,俄国在消灭喀山与阿斯特拉罕后才成为强国。

莫斯科公国的贵族就有20%曾与蒙古人通婚,莫斯科公国政府的制度也是蒙古式的。

从本质上说,俄罗斯是一个东正教蒙古国家。

俄罗斯人的日常生活深受蒙古影响,有大量蒙古语借字、邮政、税收、衣服也受蒙古影响,军制与法制是从蒙古学的。

俄罗斯人也被图兰化。

欧洲 在欧洲,由于蒙古铁骑连下数十城,占领多个国家,欧洲君主十分恐慌。

后来在19世纪有了“黄祸”一说,一些说法认为泛指所有东亚黄种人带来的威胁时,常回溯用于13—14世纪的大蒙古国时期。

日本 在日本,为了对付元军入侵而进行的全国范围的改编使得其经济和军事都处于重压之下,并且整个国家的资源使用已经到了极限。

元军入侵也使得日本幕府找到了继续统治国家的借口而不是将权力交给天皇。

他们之后一段时间继续加强九州的防务,那里的许多军事设施很多年后还有效。

由于战后受货币经济影响,幕府无法恩赏抗元官兵,加剧了国内矛盾。

最终后醍醐天皇灭了镰仓幕府。

朝鲜 在朝鲜半岛,高丽王朝在大蒙古国军队屡次大举征伐后,归顺于蒙古,成为附庸国之一。

蒙古人的元朝被驱逐出中国后,人建立了新的王朝──,忠于蒙古的高丽国王无法接受,遂派出将军李成桂征伐明帝国。

但是亲近明帝国的李成桂从鸭绿江附近举师回朝,发动兵变推翻高丽国,建立朝鲜王朝。

其他 有学者发现,在蒙古、中亚附近,多达8%的男性人类是成吉思汗的直系后代,全球有至少1600万这样的男子。

随机文章温室效应使地球温室将变得多热,90年上升7度(持续升温将面临末日)印度lca战斗机最新消息,开第2条生产线年产16架英科学家推测人的极限寿命是3000岁,重启端粒酶就能延缓衰老探秘半人马座最恐怖的星球,在3颗太阳的照射下运行/竟还有生命银河系是不是整个宇宙为什么,银河系是宇宙中一粒尘埃迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

第二次世界大战后德国为什么把大量黄金储存在美国?为什么各国都在美国储备黄金

据统计全球开采出的黄金总量约16万吨,其中被各国用做黄金储备的只有3.2万吨,这无疑是一笔巨大的财富,对任何一个国家的安全意义都无需赘言。

然而令人费解的是这3.2万吨黄金当中却有相当一部分不在自己国内,那么它们藏在哪里呢?答案是:美国! 美国拥有全世界排名第一的黄金储备量,这些黄金被美国人单独储存于肯塔基州的诺克斯堡军营,而其他国家存放在美国的黄金则被安放在美国联邦储备银行的地下金库里。

在纽约市自由大道33号有一栋12层的意大利式花岗岩建筑,这便是美国联邦储备银行的所在地。

在这栋建筑地下25米深的岩层中有一座巨大的金库,储存着近7000吨黄金,其中属于美国的部分仅占5%,其余95%来自全世界六十多个国家和地区。

既然黄金对于国家安全和经济建设有着这样深远的意义,那么各国为什么还要把命脉交到别人手中呢?的话便不得不追溯至第二次世界大战,也就是从这一时期开始美国主导了世界的金融新秩序。

在二战之前,国际贸易之间的结算主要以黄金的形式实现,而美国通过售卖武器和提供物资赚取了巨额外汇,大量黄金也就顺势流入美国。

二战结束之后紧接着冷战爆发,联邦德国从地理位置上刚好处于对抗苏联的第一线。

彼时整个西欧都刚刚从千疮百孔的战争中走出,凭西德一己之力根本无法抵抗苏联的钢铁洪流。

为防止擦枪走火之后,苏军攻入德国领土洗劫银行,德国人只好把近一半的黄金储备运往大洋彼岸,交于美国保管。

时至今日,德国仍是仅次于美国的第二大黄金持有国。

如果说这是一个特例的话,那么其他国家大规模地将黄金存放于美国则是始于布雷顿森林体系建立之后。

1944年国际社会在布雷顿森林达成协议,美元与黄金挂钩,各国货币则与美元挂钩。

当时规定35美元兑换1盎司黄金,汇率固定不变。

这样一来,美元就成了黄金,此前国际贸易间的黄金结算也就顺势变成了美元结算。

那么这种体系有什么优势吗?当然有。

黄金作为稀有贵金属在频繁的运输当中势必会有损耗,且大量的黄金无论通过空运还是海运都存在一定的风险,而美元作为纸币则避免了这方面的尴尬。

美国因为有全球最大的经济容量和最强的军事力量,所以目前来说它的国家信用是最好的。

各国都把黄金储存于同一个金库,就相当于普通人都把钱存入同一家银行一样。

不同国家之间的贸易差额算出来后,美国联邦储备银行只需要下达一道指令,把相应的黄金从这个房间搬到那个房间,这次结算就算完成了。

虽然布雷顿森林体系于上世纪70年代崩溃,但使用美元进行结算的传统却保留了下来。

毫无疑问,华尔街拥有最完善金融制度和最开放投资环境,如果某个国家爆发国内危机,其存放于纽约的黄金就可以第一时间兑换出美元,这也是从外部维持国家稳定的一种手段。

既然如此,美国也就理所当然地成为各国存放黄金的首选之地。

随机文章历史上的刘武周曾被突厥封为什么?突厥为何这样做?南宋时期的物价如何呢?一两银是几文钱呢?上帝是7维空间的人,能改变过去现在和未来(超越神仙)千万不能唤醒前世记忆,大脑陡然接收前世记忆可是会变精神病的揭秘飞机降落为什么三转弯,有序排队和把飞机的降落姿态调到最佳迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!