白江口之战的影响是什么?

在陆上可以有丝绸之路远达欧洲,而海上的贸易一般只限于南海周边,同样也着重于宣扬国威皇恩。

海上贸易和陆上贸易的显著不同之处,在于陆上有扩张的本能与需求,海上却几无领土扩张

【千问解读】

我国自古以来都有着漫长的海岸线,但同时也是一个大陆型国家,在海上的行为姐仅限于贸易或是彰显天朝皇恩。

在陆上可以有丝绸之路远达欧洲,而海上的贸易一般只限于南海周边,同样也着重于宣扬国威皇恩。

海上贸易和陆上贸易的显著不同之处,在于陆上有扩张的本能与需求,海上却几无领土扩张。

因此,历数中国历史上的那些著名的对外海战,基本上都是在自己的近海打的保卫战,仅有的元朝攻打日本的海战,也以元朝水师的失败而终结。

我们今天要说的,是1300年前,在公元663年8月发生的唐朝、新罗联军与倭国(此时日本还不叫日本,叫倭国)、百济联军于白江口(今韩国锦江入海口)发生的一次大规模海战。

这场海战,既是唐朝与日本发生的海战,也是中国历史上的第一次与日本之间的海战,同样也是狙击日本人对大陆的扩张之战。

此战有两个意义,一个是维护了唐朝在朝鲜半岛的宗主国地位,另一个就是打出了国威,令日本在此后近千年的时间里未敢再次染指中国和朝鲜半岛。

不过,仅有前面两个历史意义还有点单薄,我认为此战的最重要的历史意义在于,让日本人学会了如何以表面看起来人畜无害的虚心来向强者学习,以长期的隐忍来掩盖自己野心的忍者功夫,一旦时机成熟,它就会露出锋利的獠牙去吞噬那个自己曾经的老师。

历史的发展也验证了这一点,可惜的是,古代人已经看不到这一点,今人却受尽了苦难。

不再感叹历史,我们把目光回到本文的主题,白江口之战上来。

简单地说,当时的朝鲜半岛还是三国争霸时期,以高句丽和百济为一方,联合起来对付新罗,但新罗是唐朝的藩属国,大哥自然不会看着小弟被欺负。

于是乎,唐高宗显庆五年(660年),唐朝大将苏定方率十万水陆唐军与新罗联军大破百济,肢解百济为五都,设置熊津、马韩、东明、金连、德安五都督府,并置带方州。

百济被灭以后,残余的王室成员便向远在大海的东瀛日本求救。

这个百济为什么会向日本求救呢?这里面是有原因的,百济和日本一直算是盟友亲善关系,双方从王族到民间,通婚与贸易来往非常密切,甚至日本天皇都有百济血统。

这次百济被灭后,残余势力就把此前在日本作为人质的王子扶余丰接回残留的据点,续立为百济王,同时请求日本派兵帮助复国。

这个时候的日本,实际上一直在伺机重返朝鲜半岛。

从公元4世纪末,日本就一直对朝鲜半岛侵扰掠夺不断,直到公元563年,日本人才被新罗军队赶出了朝鲜半岛。

在此后近半个世纪的时间里,日本人再也无法踏足朝鲜半岛,钦明天皇也因此郁郁而终,在朝鲜半岛的失败已经成了日本人心中的痛!

百济残余势力的请求,一下子又把日本人的野心燃烧了起来,这绝对是一个重返朝鲜半岛,踏足东亚大陆的好机会,日本人断然不会拒绝的,实际上这半个世纪他们也并没有闲着,一直在为重新染指朝鲜做准备。

果然,接到百济的请求,日本人立马着手实施登陆朝鲜半岛的战争,实际上他们根本不需要做大规模的战争动员,因为这五十年里他们一直在做的准备工作排上了用场,稍事整理,数万大军便准备完毕,浩浩荡荡地向朝鲜半岛开去。

663年8月27日和28日,以日本、百济为一方,唐军与新罗军为一方,双方在白江口遭遇,一场旷世大战就此展开。

这次战役,双方都很重视,一个是要守护战果,一个是铁了心要重返半岛,配备的指挥官都是作战经验丰富的高级将领。

唐罗联军方面,此时灭百济的主帅邢国公苏定方老将军已经回国,坐镇百济的唐军大将检校带方州刺史刘仁轨、镇守百济都城泗沘城的都护刘仁愿,百济的末代太子扶余隆。

新罗军指挥官是文武王和金庾信。

同时,唐朝右威卫将军孙仁师为熊津道行军总管,率领水军7000人进驻熊津城。

联军主要指挥官是刘仁轨。

日本、百济联军方面,日本舰队的指挥官是安昙比罗夫,阿倍比罗夫和百济王扶余丰。

这个安昙比罗夫是日本著名的外交官和武将,就是他率水军170只战船,搭载百济王子扶余丰璋返回朝鲜半岛的,也是这次白江口之战的日军指挥官。

阿倍比罗夫著名武将,白江口之战日本舰队后将军。

除了这两个武将,日本方面就没有更高级别的统帅了吗?通过这几年的研究,有日本人提出,当时还真有一个统帅,那就是当时的日本最高统治者倭王高市天皇,但由于许多史料被抹去,记录不全,是否真实,还需要探究,我们这里权当没有这个倭王带队好了。

唐军 1.3万人 战船170余艘,新罗军5000人。

日军4.2万人,战舰1000余艘,百济军5000人。

从人员与装备对比上,日本人有明显优势。

我们先看看历史书上是如何描述白江口之战的。

《旧唐书刘仁轨》记载:"仁轨遇倭兵于白江之口,四战捷,焚其舟四百艘,烟焰涨天,海水皆赤,贼众大溃。

"《新唐书刘裴娄》载:"遇倭人白江口,四战皆克,焚四百艘,海水为丹。

"

从史书的记载我们可以看到,短短的两天时间,双方在白江口海域就打了4次大战,而且有400艘日本船只被焚烧,日本士兵更是被消灭无数,当时的海水都变成了红色,可见战况之激烈,规模之宏大,场面之壮观。

那么为什么携压倒之势而来的日军这么不堪一击呢?这里面有几个方面的因素。

1、唐军和新罗军队刚刚打完百济之战,正是携胜利之势,军威正盛,气势如虹。

日军远道而来,系疲惫之师,唐新联军以逸待劳,准备充分。

2、唐新联军战术得当,配合有度,利用主场优势,率先进入有利地形。

乘日军和百济军立足未稳,水陆并进,对其分割包抄,实施火攻,并断其陆上补给。

3、双方装备差异,别看日军的船只数量多,但大部分都是相对较小的舢板,而唐军船只虽然少,但大部分都是坚船利炮,实际上处于碾压状态。

4、双方国力的差异,此时的大唐,绝对是最兴盛的时期,经济实力、军事实力与动员能力,都是在最好的水平上,而日本人除了那无限膨胀的野心,实际力量在大唐面前还不够看。

因此,双方在白江口的较量,结果也就显而易见了。

唐新联军大获全胜,日本和百济联军溃败而逃,死伤无数。

此战日军的指挥官安昙比罗夫在战斗中被杀,阿倍比罗夫率残军逃跑,百济王扶余丰丢盔弃甲逃跑后不知所终。

公元668年,唐军攻占平壤,那个不断与唐军作对的高句丽灭亡。

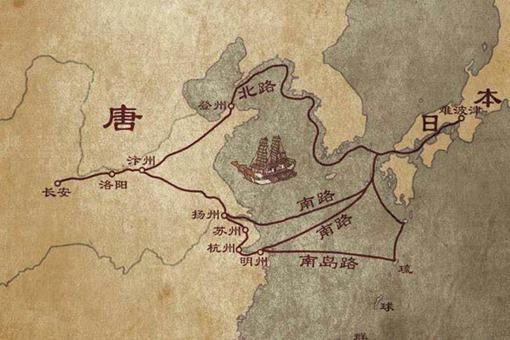

此战,让日本人认清了自己的实力,后来不断的派遣使节去唐朝学习,这就是历史上著名的"遣唐使"。

要说这些日本人还真是锲而不舍,几乎是全套的照办了盛唐时期的一切,也使日本慢慢地兴盛起来。

现在中国人想要看中国的盛唐景象,还得去日本的古城比如京都体验一下。

此后的一千多年里,埋头修行的日本人再也没有试图占领朝鲜半岛和侵扰中国,可以说是一战定千年。

白江口之战的胜利,对唐朝和朝鲜半岛来说,既是胜利又是失败,失败之处是没有乘胜追击占领日本本土,要知道此时的日本已经在对马海峡筑起了防线,生怕唐军打过来,但都没有等来唐军,这让日本人松了口气。

白江口之战的失败,对日本来说,既是失败更是教训,自此开启了向强国学习的历史进程,这也是当今日本的成功之道。

历史就是个奇妙的东西,千年以后的明朝起,学有所成的日本人,又捡起了觊觎大陆的野心,又开始不断侵扰朝鲜半岛与中国的历史。

历史,虽然已经逝去,但我们永远不能忘记。

五国攻秦之战伤亡如何?总共投入多少兵力

为什么说合纵攻秦之战是战国时期最后的余晖?

华山成为秦国与山东六国的屏障,秦国在华山上修筑城墙,借黄河为护城河,上有高耸的城墙,下有无限深渊,这样的防御工事,当然不是那么容易攻破的。

但华山并非是唯一的屏障,绕过华山周边的山路和盆地,六国通过崤关和就能进入秦国,而六国合纵即往往以函谷关作为主攻关隘。

事实上说在后,秦国已经形成对东方六国压倒性的优势,秦国的大军一度包围赵国都城邯郸,几近攻灭赵国,赵国危在旦夕之际求救于魏国,窃符救赵,率领大军救援赵国,终于解得燃眉之急。

赵国在三晋和中原地区的威慑力彻底瓦解,各诸侯国之间依然没有形成团结的力量,反而依然是在互相攻打。

这些诸侯国们的后知后觉最终将彻底摧毁自己,他们根本没有意识到秦国的野心。

在长平之战的第二年,魏国因救援赵国而致声名显赫,魏国生出娇纵之心,没有凝聚中原力量对秦国作战,反而是发动对中原地区小诸侯国的攻伐,也就是在这个时期被魏国攻破,魏国人只给卫国留下了小小的濮阳城,卫国君主自贬为君,此后的卫国。

而那个遭受过长平之战的赵国,希望从别国身上找回尊严,在与的战争中,率领赵军围困燕国都城,燕国割地求和而国才率军撤退。

而在东方的战场上,已经衰败了,被所攻占,周人最后的礼仪之邦国也便消失。

在长平之战后的六国合纵,已经无法阻碍秦国的脚步。

面对中原列国的纷争,秦国既冷眼旁观,又伺机而动。

在很多年前就已经是秦国的附庸,赵国经长平之战已属半残,三晋中唯独魏国还能与之抗衡,秦国此后的攻击对象则对准魏国,频繁开展对魏作战。

公元前247年,秦国派遣大将蒙骜攻打魏国,魏国信陵君发起五国合纵,攻破蒙骜大军,直逼至函谷关前。

此战而后,秦国遂诸侯国们若合纵,秦国当难以对敌;若分裂,秦国则能破之。

秦国便派人到魏国行反间计,撺掇撤销信陵君军权,五国合纵之军自此瓦解。

中原列国丧失了最后一次削弱秦国的机会。

秦王嬴政即位后,大力加强对中原的攻伐战争,灭周王室,设置三川郡,兵锋直逼中原腹地。

山东诸国此时才意识到秦国之威胁,便推选为合纵长,以春申君为联军首领,准备展开对秦的作战。

这场合纵之战,其实是东方六国在受尽秦国战争侵扰而后的自发意识,可是时间上稍晚了而已,最有号召力的战国四君子,要不然就是早已故去,要不然就是国家衰败,大多诸侯国都遭受过秦国的铁军的摧残,死伤大多以数十万甚至百万计。

东方六国的有生力量可说已是被完全摧毁。

尤其是作为纵长的楚考烈王,可说是自顾不暇,楚国的大半国土都早已为秦国所有,楚考烈王哪里有什么大气魄与开战。

因此战国时期的最后一次合纵,作为联军首领的春申君也根本无法掌控这群乌合之众,五国大军抵达函谷关前,秦人铁军尽出,这联军之众就灰溜溜的不战自退了。

事实上说,当时的楚国自失去鄢郢后,曾经与秦国之间保持了二十多年的和平时期。

这当然并非是因为秦国的楚国人宣掌权,更多的是因为受制于地理条件,秦国若是大举进攻楚国的西线和北线,就必须要越过韩赵魏和齐国,这在当时格局来看是基本不可能的,当时的诸侯国们虽不敢与秦国正面对抗,但若是要借道给秦国,大家还是会不自觉的想起“假道伐虢”的故事。

当秦国彻底攻破韩赵魏三家,秦军在三晋和中原故地纵横驰骋之际,即便是韩赵魏也无法阻挡秦国大军了,当秦国大军抵达南阳盆地,也就是当年楚人打通的北进中原地区时,南方的楚国就彻底的门户大开,楚考烈王要迁都寿春,正是受到了这种威胁。

楚考烈王的合纵攻秦,不过是诸侯列国最后的垂死挣扎,无奈为之,不碍大势。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。