万叶集和兰亭集序有什么关系?

《万叶集》是日本最早的诗歌总集,相当于我国的《诗经》。

《万叶集》收录的作品是从4世纪至8世纪,此后经过数人的校正才得到最终确定版。

“令和”就是取自“初春令月,气淑风和,梅披镜前粉,兰薰珮后香。

”这首诗,有人觉得这首诗的风格

【千问解读】

日本在今天公布了新的年号“令和”,此前日本的年号都来自中国典籍,这次的年号首次采用了日本古典《万叶集》里面的内容。

《万叶集》是日本最早的诗歌总集,相当于我国的《诗经》。

《万叶集》收录的作品是从4世纪至8世纪,此后经过数人的校正才得到最终确定版。

“令和”就是取自“初春令月,气淑风和,梅披镜前粉,兰薰珮后香。

”这首诗,有人觉得这首诗的风格和兰亭集序相似,那这两者之间存在怎样的联系呢?

“令和”出自日本现存最早的诗歌集─《万叶集》,其中卷五《梅花歌卅二首(并序)》(简称《梅花歌序》)的吟咏梅花之诗:“初春令月、气淑风和、梅披镜前之粉、兰熏佩后之香”。

日本首相安倍晋三随后对新年号的寓意进行了阐述:《万叶集》是象征日本丰富的国民文化和悠长传统的日本古籍,新年号则蕴含了在人们的美丽心灵相互靠近之中,文化诞生并成长的意思。

《万叶集》收录了自公元四世纪至八世纪、共4500多首长歌与短歌,总计有20卷,多数为奈良时代(公元710─784年,相当于中国唐睿宗至唐德宗年间)作品,最终成书于八世纪后半叶,相当于中国的《诗经》。

不过也有研究者认为,“令和”与东汉张衡《归田赋》“仲春令月,时和气清”的语意非常相似,亦有说法指称“初春令月、气淑风和”可能模仿自王羲之《兰亭集序》“天朗气清,惠风和畅”之意。

日本天平二年春正月十三日(唐玄宗开元十八年,公元730年2月4日),大宰帅(大宰府长官,大和朝廷管理九州岛地区的行政官)大伴旅人,效仿东晋王羲之举行的兰亭集会,在其宅邸邀请官员32人,举办了梅花宴,借由赏梅花欢迎春天的到来。

32人以梅花为主题每人赋歌一首,并由大伴旅人加上汉文长序,即《梅花歌序》。

有中国学者层比较《万叶集》卷五《梅花歌卅二首(并序)》(简称《梅花歌序》)与中词句的用典,从词句到结构,都与王羲之在兰亭集会上所作的名篇《兰亭集序》非常相似。

例如,《梅花歌序》虽只是129字的短文,但“气淑风和”、”忘言一室之里”等处均仿自《兰亭集序》的“惠风和畅”、“悟言一室之内”,且“快然自足”更是直接引用《兰亭集序》的文句。

不论日本新年号“令和”究竟出自和歌集─《万叶集》,或是转一手取自中国名篇《兰亭集序》,日本作为东亚汉字文化圈的一环,自古以来不乏学习、吸收中华文化的例子,况且新年号的寓意是寄望日本国民开创一个美好的新时代,这个愿望放诸四海皆准,用典是否来自中国,也就不是那么重要了。

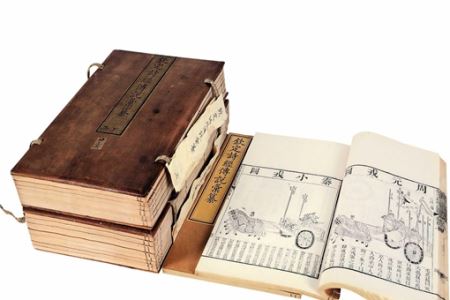

揭开王羲之《兰亭序》真迹下落之谜

唐太宗对王羲之作品的喜爱达到了痴迷的程度,会不会把《兰亭序》带进昭陵?网络配图 东晋永和九年(353)三月初三,正值除去所谓不祥的 “禊节” (在水边举行的祭祀)。

这天,王羲之邀集、孙绰、希昙、支遁等41位士族名流到兰亭过禊节,饮酒赋诗。

共得佳作三十余篇,合编为一集,王羲之用鼠须笔、蚕茧线为该集书写了序言。

这就是著名的《兰亭序》。

全贴共28行、324字。

这贴是王羲之信手写来,字体潇洒流畅,,其中二十多个“之”,,无一雷同,成为中国行书的绝代佳作,后人称之为“天下第一行书”。

相传,王羲之后来又写了几遍,但都不及第一遍好。

他曾感叹说:“此神助耳,何吾能力致。

”因此,他自己也十分珍惜,把它作为传家之宝。

王羲之死后,《兰亭序》一直由其子孙收藏。

后来,唐太宗在购求王羲之的遗作时,知道了《兰亭序》的下落。

太宗下了一道圣旨,召辩才和尚到长安,故意拿假的兰亭序给辩才看,辩才却装糊涂告诉太宗说:“右军写这篇序共三百二十四字。

只恨王家收藏的真迹,已在乱中失落,今日再也看不到了。

”太宗没办法,只好留下辩才,秘密派人搜查,结果只得到智永写的真草《千字文》,不久辩才假托有病,又回到永欣寺。

网络配图 太宗派人追问,辩才始终守口如瓶,硬说不知道。

但辩才矢口否认《兰亭序》在他手中,只是说师父在世时他见过此物,师父去世后不知失落在什么地方了。

为此,唐太宗太宗不得宝帖,寝食无味,,却不知如何才能得到。

有一天,唐太宗对左右大臣说:“在所有书法大家中,朕最偏爱,而在右军的所有真迹中朕又最偏爱《兰亭序》,为了得到达本帖子,朕真是日思夜想啊。

现在,辩才和尚年事已高,他留着此帖又有何用?朕想乘他还在世上,派一位有智有谋的人替朕想方设法将它取来,也好了却朕的一个夙愿。

” 唐太宗得到了《兰亭序》以后,将其视为神品,一边喜庆赏赐,一边命令当时的书法名家汤澈、赵模、冯承素、诸葛贞、等人临摹数本,分赐给皇太子、各亲王及亲近的大臣。

后来,的大书法家褚遂良和欧阳询,也都有临本。

唐太宗生前对《兰亭序》爱不释手,曾多次题跋,并且经常放在坐侧,朝夕览观。

临终时唐太宗对儿子(即后来的高宗)说“我死后,你只要把《兰亭序》随葬,就是尽孝了。

”于是依照遗嘱,将《兰亭序》用玉匣贮藏梓宫,葬入昭陵。

从此,“天下第一行书”就永远埋在黄土里,人间再也看不到了。

网络配图 如果《兰亭序》确是在昭陵抑或是枕在的脑袋下边,还有重现于世的那一天。

这两处陵墓现今还没有挖掘。

可是,昭陵曾经遭受过温韬的盗挖,并传说《兰亭序》重新流入了民间。

这在的《新五代史》中有所提及:温韬于陵墓中发现“钟、王墨迹,纸墨如新”,于是“韬悉取之,随传人间”。

那么,《兰亭序》是否真的被温韬盗发,流入人间。

如真的流入人间,茫茫人世,又到底为何人所据有?这就进一步加深了《兰亭序》下落之谜。

乾陵周围的老百姓说,《兰亭序》为武则天所得。

那么,武则天是否真的带进自己的坟墓抑或传给后世?史书对此都没有记载。

也许,这仅仅是民间的传说而已,不足以信。

可是《兰亭序》真迹下落何处?这真的成了不解之谜。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

除了兰亭因《兰亭集序》闻名之外,中国还有哪些著名亭子?

它在之中,是天然图画的重要点缀,也是供人休憩、纳凉、赏景的好去处。

亭,遍布于神州风景名胜中,风格各异,秀丽多姿,其中兰亭.放鹤亭.湖心亭. 爱晚亭.亭.历下亭.陶然亭.沉香亭.十王亭. 景真八角亭十座亭子最为有名,成为饮誉中外的人文景观。

下面小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧! 1、兰亭 在浙江绍兴西南渚山麓,相传春秋末年越王勾践种兰于此,故此得名。

永和九年(353年),东圣邀集名流等41人到此饮酒赋诗,羲之即兴写下闻名于世的《兰亭集序》,成为中国书法艺术登峰造极的作品。

从此,兰亭成为中国书法史上的一块圣地。

现存兰亭为重建,景色宜人。

目前,台湾、日本也慕名各建一座兰亭。

2、放鹤亭 在杭州西湖的大孤山上,为纪念曾在此种梅养鹤的宋诗人而建造。

亭的四周山青水秀,此地梅树成林,是赏梅的好地方。

3、湖心亭 在杭州中心西湖小岛上,初建于明嘉靖三十一年,年间重建。

亭为重檐式,黄色琉璃瓦铺顶,宏丽壮观,张岱在《西湖梦录》中赞其丰姿:“游人希之如,烟云吞吐,恐滕王阁、岳阳楼俱无其伟观也”。

如今,这里湖光亭影,游人络绎不绝,有诗咏道:“百遍清游未拟还,孤亭好在云水间;停阑四面空明里,一面城头三面山”。

4、爱晚亭 在湖南长沙岳麓山清风峡口,原名红叶亭,修建于清年间,为山长罗典所建。

后取唐人“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”诗句而改名爱晚亭。

毛主席青年时代常到此游览,现在“爱晚亭”额为毛主席所题。

这里春时青翠、夏日阴凉,深秋则红叶满山,别有情趣。

5、醉翁亭 在安徽滁县的琅琊山麓,为琅琊寺僧智地所建,宋代文学家欧阳修被贬到滁州任太守时,常来亭中饮酒赋诗,撰写千古名篇《醉翁亭记》。

琅琊山花木掩映,又有醉翁亭点缀其间,吸引大量游人。

6、历下亭 位于山东济南市大明湖中的小岛上,又称古历亭。

亭前回廊临水,岸有临湖阁,中悬书写的“历下亭”木匾。

亭建于北魏,与北海太守李邕到此聚会,杜甫写下《陪北海宴历下亭》诗,遂使此亭闻名遐迩。

现存亭子建于清三十一年(1693),亭名为所题,厅前柱上有郭沫若的楹联:“杨柳春风万方极乐,芙蕖秋月一片大明。

” 7、陶然亭 在北京宣武区,右安门内东北,匾额 陶然 二字,系工部郎中江藻遗墨,是清康熙三十四年(1695)工部郎中江藻所建,初名“江亭”,“陶然”二字取唐人诗句“更待菊黄家酿熟,与君一醉一陶然”之意。

和醉翁亭、爱晚亭、杭州西湖湖心亭并列为中国四大名亭。

陶然亭实际上只是三间“小敞轩”。

这三间小敞轩现在仍在陶然亭公园内中央岛一座高台建筑慈悲庵小庙内。

解放后,在此建起陶然亭公园,增建水榭、亭台、石桥等许多建筑,湖光桥影,游艇荡漾,令人心醉陶然。

8、沉香亭 在陕西西安市兴庆公园,建于唐开元二年,是专供唐玄宗李隆基和贵妃杨玉环欣赏牡丹用的,亭用沉香木建成,故名“沉香亭”。

此亭雕梁画栋,富丽堂皇。

相传公元743年春的一天,唐玄宗带杨玉环在这里观看牡丹,命诗人当场填词助兴,李白在沉香亭写下一首诗词:“一枝红艳露凝香,云雨巫山枉断肠;借问汉宫谁得似?可怜飞燕倚新妆。

” 9、十王亭 辽宁沈阳内有座八角形的大政殿,殿前面广场两边各建有5座方亭,共10座方亭,东西排列,叫做“十王亭”,建于1625—1636年,为清室当年十个王爷所用。

这种出自制度的布局、融合汉、满、蒙三族的建筑风格,是沈阳故宫的特色。

独具民族特色和地方特色。

10、景真八角亭 在云南西双版纳的自治州景真北面环状土丘山上,又称“勐景佛塔”,是一座闻名中外的罕见的砖木结构建筑。

造型优美、结构特殊而中外闻名的八角亭。

亭高 16米,砖木结构,建于1063年,由亭座、身、顶和刹杆组成,平面呈十六角,亭顶形式奇特,在圆形屋檐上分八个方向建起八组十层悬山式小屋顶,如鱼鳞状层层覆盖,逐渐收小。

亭子形似一朵千瓣莲花,玲珑秀丽,极为罕见。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。