叶问真的打过洋人吗?咏春拳为何在民国时期被看不起?

于是当年像霍元甲、黄飞鸿、陈真以及杨露等民国时期的武术家们都纷纷驱除鞑虏,扬我华夏神威为以己任。

他们在武馆里传授国民健体强身之术,在舞台上打的美国拳手,俄国大力士,日本武术家们晕头转向…… 但随着国际交流的进展,陈真娶了日本老婆、黄

【千问解读】

在我国近代历史上的清末民初时期,这是中国历史上的一段屈辱历史,西方洋人祸害这华夏大地,民族矛盾非常尖锐。

于是当年像霍元甲、黄飞鸿、陈真以及杨露等民国时期的武术家们都纷纷驱除鞑虏,扬我华夏神威为以己任。

他们在武馆里传授国民健体强身之术,在舞台上打的美国拳手,俄国大力士,日本武术家们晕头转向……

但随着国际交流的进展,陈真娶了日本老婆、黄飞鸿开始跟十三姨学英语、作为日本武术宗师嘉纳治五郎徒弟的鲁迅先是从武,后学医,最后弃医从文。

大家都在思考所谓强大,真的是靠拳脚展现么;所谓弱小,真的是因为打架不行么?不过时至今日,还有一部靠打洋人为卖点的电影,那就是叶问。

既然如此,就不得不问问,叶问真的打过洋人么?

叶问,得益于《叶问》和《一代宗师》系列,特别是其徒弟李小龙巨大的国际声誉和国民知名度,使得作为南派拳师,咏春拳宗师的叶问名声大噪,国人皆知。

不过作为一个武术大国,咏春在国内众多的武术流派中并不显赫,它既没有获得过代表全国最高水平武术竞赛的全国武术锦标赛冠军,甚至直到今年11月才被列入国家级非物质文化遗产,还是由福建省福州市申报的。

当然这并不是否定"咏春",而是相对于我国的其他武术流派来说,咏春拳实属小众。

只是随着近年香港武术电影的热捧,让"咏春拳"开始火遍大江南北。

既然如此问题那就来了,为什么咏春拳比不上太极、形意、八卦、少林等呢?是因为打不过么?

答案显然是否定的,中国武术实际上从来不以强弱论大小,而是格局、传承以及历史为主。

咏春的起源和文化,就注定了它只是非常小派和偏门的一支。

根据目前世面上所流传的咏春拳起源来看,可追溯的最早创派师祖是清朝泉州南少林派弟子兼福建永春白鹤拳高手五枚师太。

根据传闻记载,清乾隆二十八年南少林因反清复明遭清政府烧毁,弟子们纷纷逃往各地避难,其中五枚师太避世隐居在大凉山中。

后偶然一次见蛇鹤相争的场景,五枚师太依动物之形态结合女性特点创出一套以快速制服对手、正当防卫为主(降低对手伤害)的拳法,取名咏春。

随后五枚师太把拳法传给了自己的弟子严咏春,严咏春又传给丈夫梁博俦。

梁博俦本是大凉山脚下人士,娶妻严咏春后夫妻俩到广东韶关南雄县开馆授拳,先是传给侄子梁兰桂,后又传给当时在佛山的红船艺人,也就是唱粤剧的武生黄华宝、船工梁二娣、大花面陆锦等人。

其中黄华宝和梁二娣再传徒弟吴仲素、梁赞;梁赞传陈华顺、梁璧;而叶问就是陈华顺的封门弟子,其继传李小龙,梁挺。

李小龙虽然使用的截拳道,但李小龙用舞蹈和叶问换咏春的佳话却是人人皆知。

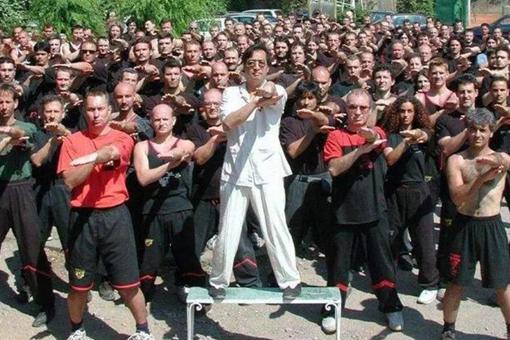

不过对咏春传播贡献最大的还是梁挺,他终生致力咏春的研究、教授和传播,创立梁挺咏春,外国徒弟遍及全球,不仅得到了全球武术界的高度认可,同时亦为我国武术文化的发扬做出了巨大贡献。

如果从这一份所公认的传承来看,咏春至少也算是出自少林,虽说比不上武当太极、少林拳法等头牌武术,也算是来自名门正派,怎么可以说传承起源不行呢?但问题是这只是咏春起源的其中一个说法,在众多起源中还有严咏春创立咏春拳;河南嵩山少林弟子一尘庵主根据"天地会"搏斗技创立咏春拳;福建莆田九莲山少林寺弟子至善禅师创立咏春拳以及永春白鹤拳弟子颜咏春创立咏春拳之说。

由于咏春拳在梁挺手中名声渐显,信徒们将其完美化、传奇化甚至神话化是比较好理解的一件事情,再加上人工加工和创造,最终所呈现在我们面前的版本肯定和真实的历史已经相去甚远。

例如五枚师太、至善禅师和一尘庵人实际上就出自清末小说《乾隆游江南》,并不是真实历史人物;甚至就众所周知的清廷火烧南少林一事,也仅存在戏说和民间故事中,在真实历史中尚未被证实。

也就是说咏春来源于少林寺或者严咏春,迄今为止不仅无法佐证,更有可能就虚构的。

而目前最为可靠的咏春拳来源,且可证实的,可追踪的,就是来源于红船上的黄华宝、梁二娣和李文茂等人。

原来1854年夏天广东爆发了"天地会"武装起义,广西天地会领袖黄华宝、梁二娣、李文茂等人随即响应,作为太平天国起义的延续力量反抗清朝统治。

由于天地会多数都是粤剧演员,这导致了从公元1854年到1869年粤剧被满清政府禁断15年事件。

粤剧被禁了,会馆也被解散,那天地会成员总得找事儿干 ,加上作为粤剧武生出身的黄、梁本身师从洪拳梁兰桂,拥有武术在身,于是这段期间他们就在红船上结合当时两广(广西和广东)武术创出了咏春拳。

有资料显示当时黄华宝在红船期间,其船上安装有木人桩供练舞所用,再加上船身狭义颠簸,这正适合咏春二字钳羊马和寸劲的诞生。

然而咏春拳真正的转折来源于晚清武术家梁赞。

梁赞本是洪门中人,后受梁二娣教授咏春。

梁赞得拳法之后,才正式将咏春一技看成单独的拳法,以毕生所学整理归纳,由此被推崇为咏春一代祖师。

而叶问的师父陈华顺和梁壁,分别就是梁赞入室弟子和其长子。

虽然香港电影可以把咏春拳吹的天花乱坠,但从实际来说咏春拳就是清末年间天地会成员结合了洪拳、白鹤拳、壮拳等南方拳种的一种小拳,况且其创派祖师在当时来看不仅是起义分子,还是在古代没什么地位的戏子,这更加导致了咏春拳的历史传承别说跟武当、少林这种大宗大派比,甚至比起其余名门正派也逊色不少。

这也是咏春拳信徒要在将其附会到少林门下的原因了。

当然最搞笑的还是本应该是土生土长的广东拳,由于广东人好面子附会到南少林,结果导致被福建拿去申遗了,真心令人哭笑不得。

不过说了这么多,还没回答开头的叶问到底有没有打过洋人?答案很简单,当然是没有啊。

叶问于1949年抛弃妻子和三个孩子从澳门辗转来到香港,并改名叶溢,完全不向他人提及在大陆的生活和隐瞒大陆身份。

接着由于生计问题逐在九龙的饭店公会公开收徒授拳,后迁至九龙利达街开设武馆。

到了1955年,叶问又娶了一上海女子,并向其隐瞒本有家世之事,迁到了李郑屋邨和她同居,并生下一子叶少华。

直到1972年叶问去世之时,没人任何报道和记载可以证明叶问曾打过洋人!

历史上的朱国治是什么样的是怎么回事?难道真的和电视剧中的一样吗

其实历史上的朱国治是一个酷吏,而且他品行也不好,江南三大案(奏销案,哭庙案,通海案)都有他参与。

朱国治,字平寰,辽东抚顺人,隶属清朝汉军正黄旗。

顺治四年(1647年)被选为贡生,贡生出来后被封为固安知县,一直被提拔到卿,顺治十六年(1659年)被任命为江苏巡抚。

顺治十八年,清朝对江南地区实行了比是还要严厉的催科,地主豪绅必须交齐所有苛捐杂税,要不然就会被处罚。

由于清朝刚建立不久,这些地主豪绅依托明朝以前的降官拖欠钱税,造成拖欠税务的额差在几十万。

当时朱国治是江宁巡抚,他上书给皇上无论是谁只要是拖欠了税款,不管是探花,进士,举人一律革除功名。

当时有个探花叫叶方靍的,他只欠了一钱,也被革除了功名。

所以民间有“探花不值一文钱”的说法,当时受到牵连的有1.3万人,江南的大部分名人都在其内,致使江南经济受到沉重打击,直到三藩发生叛乱,清廷为了得到江南的支持,才重新用了部分人才。

哭庙案也是发生在顺治十八年,是吴县的秀才们对县令任维初的不满,而组织的一次地方性请愿活动,秀才们没有造反能力,就到文庙中的先圣牌位面前哭,发泄他们的怨恨和恼骚。

可是他们的运气又不好,哭庙的时候正好遇到顺治帝驾崩。

他们要是哭在顺治帝驾崩之后还好说,但他们偏偏哭在顺治帝死之前。

这个朱国治就抓住了这点大做文章,其实他是为了包庇县令任维初的。

朱国治下令逮捕了秀才众人,其中包括金圣叹和丁子伟等名人,金圣叹是中国白话文学运动的先驱,在中国文学史上占有重要地位。

就这样在七月十三日,在南京三山街被处斩,这次被处斩的共有18人。

哭庙原本是苏州一代的习俗,就是在祖师爷孔圣人面前哭诉,以召集民众向官府申告,一般官府都会不敢小视而往往会采纳,结果他们撞在了朱国治手里了。

通海案也是朱国治审结的,起因是金坛县令任体坤谎称金坛士民造反,然后又诬陷蔡默.于厚.周生等十名儒生及其他仇人,罗列出38人的黑名单,又诬告金坛富商于元凯。

江南按察使姚延著按着“不欲于无事中生事,更不欲以灭门事发于起,恐株连不已”,就仅判处了知县任体坤一人。

王重和袁大受又是同任体坤一起的,他俩觉得不甘心,所以他俩买通了京城的御史蛟,后来马腾蛟因贪污案被先处死了。

朱国治不经查实,将这些人全部以通海罪逮捕入狱。

朱国治原本就是给酷吏,曾说过“欲行杀戮以示威”。

清顺治十八年七月十三日庚申(1661年8月7日),金坛县判定通海罪犯有冯征远,王明试李铭常等65人在江宁执行死刑。

江南三大案可以说都是朱国治审理的,而且三大案挨着的时间很近,都是朱国治任江苏巡抚时发生的,你可想而知江南百姓对朱国治是恨之入骨。

他在任江苏巡抚的时候,搜刮了很多钱财,人称“朱白地”。

他先是以人们抗交粮为由,制造了奏销案,后有罗织罪名杀害苏州名士金圣叹,倪用宾等人。

江南三大案中,经过他手处死的人有120多人,还有很多下狱的。

后来他看到江南快待不下去了,就上书请旨回家丁忧去了,后又因为种种原因被革职为民。

在康熙十年(1671年),被康熙帝委派去任云南巡抚,加封为太子太保兼少保,算是升官了。

康熙的目的也是很明确的,就是派朱国治去盯住吴三桂,要不然不会给你升官。

但是在他任云南巡抚期间,一样克扣军粮,还导致叛乱。

康熙十二年(1673年),吴三桂起兵造反,想要收买朱国治,被他言辞拒绝了。

原本他在云南任巡抚期间克扣军粮就引起了公愤,最后他死后被将士们分而食之,尸骨都没有留下一点。

至于他杀没有杀他孩子就无从参考了。

纵观朱国治的一生,真是应验了那一句话“善恶终有报,天道好轮回。

不信抬头看,苍天绕过谁。

”朱国治最后还算是保住了名节,《》记载,吴三桂反叛之处胁迫朱国治,按察使李兴元,知府高显辰一同反清,当时朱国治就破口大骂吴三桂为无信小人,先是反叛,而后又再次反叛清朝。

吴三桂,首先就拿了朱国治祭旗。

被平定后,清朝将朱国治列入了“忠义”死难臣子行列,并加以褒扬优恤。

民国的《清史稿》甚至将他列入了“忠义传”中。

朱国治主要是在江南地区做了太多坏事,而且还杀了很多名人和地主豪绅。

但他还是有眼光的,因为他坚信吴三桂反叛不会成功的,要不然以他贪婪的性格,在当时的情况下怎么可能不反叛,最后还保住了名声,也算是死得其所了。

随机文章墨西哥干尸博物馆,世界最小婴儿干尸(刚出生)美国雅各伯蓝洞多深,40米幽深已吞噬9条生命详解世界十大危险运动,最高死亡率达31%详解秦始皇兵马俑的特点,布局深受美国专家喜爱最高维空间是什么,或是无数三维空间的合集(无依据)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

狸猫换太子的幕后主谋是哪位?真的是帝王本人吗

据传说,刘皇后一直未能生育,便将李妃所生的皇子偷走,然后将一只狸猫剥了皮,顶替了过去。

众人一看,皆惊呼李妃生了个妖物。

真宗得知后,把李妃打入冷宫。

后来,李妃将此事告知了包拯。

于是我们的包青天便秉公断案。

而刘也在事情败露后自尽谢罪。

然而,历史的真相确实如此吗? 事实上,“夺子”事件的确在真宗朝发生过。

仁宗的确非刘皇后所生,而是。

但是,这跟狸猫无关,也与包拯无关。

甚至可以说,此事件的幕后主谋正是真宗本人。

据史载,真宗宠爱的刘皇后没有生育能力,并无子嗣。

而真宗的其他儿子也尽皆早夭,这令他很是忧虑。

刘皇后身边有一贴身侍女李氏,长得很是标致。

于是有一天,她被真宗临时起意,给临幸了。

这究竟是真宗本人的一时冲动,还是刘皇后的刻意安排?我们就不得而知了。

李氏怀胎十月后生下一子,便是后来的仁宗。

但是仁宗并非由李氏所养育。

在他刚一出生时,便被刘皇后领走抚养。

在真宗的安排下,宫中对外宣称此子为刘后所生。

之所以要这样做,估计是因为李氏身份低微,加之又宠爱刘后,正好需要一个儿子立为太子。

刘后也并没有像传说中那么狠毒,事后对李氏也是恩义有加,后来封其为才人。

而李氏也自认命薄,一直不敢与亲生儿子相认,即使到了仁宗正式登基之后。

这可能也是为了儿子考虑吧,一旦真相公开,对儿子也未必是件好事,甚至影响其皇位。

真宗驾崩后,由十二岁的仁宗继位。

此时他尚属年幼,由刘太后“垂帘听政”,军国大事都由她定夺。

一直平静地躲在角落里的李氏,到死都没有跟皇帝儿子相认。

宫中其他知情的人也都慑于太后权威,并不敢向仁宗说明真相。

关于他的身世,是个公开的秘密。

李氏后来因病去世。

刘太后本来打算用一般的宫人礼仪葬之。

后来,她的亲信宰相得知后,赶紧劝阻道:“太后如若为日后着想,并要保全刘氏一门,请一定厚葬李妃。

” 太后听了恍然大悟,才意识到事情重大。

的确,毕竟人家是当今皇帝的亲娘,而秘密也终有公开的一天。

于是,她将李妃以皇后的礼仪厚葬。

刘太后“垂帘听政”十一年后去世,仁宗从此亲政。

这个时候,一些憋不住秘密的人终于要跃跃欲试了。

仁宗终于了解了自己的身世,并且还听说刘太后下了毒手,自己亲母乃死于非命。

当下,他勃然大怒,马上派出御林军,将刘氏亲属的府邸围了个水泄不通。

他要待查清真相后严加处理。

然后,他领着御医提刑官真奔停放李妃棺木的地方。

这一路上,仁宗的内心世界一定是翻涌澎湃,做着各种推理假设。

待棺木打开后,只见李妃穿戴皇后服饰,妆容华贵,并无中毒被虐的迹象。

他知道了养母刘太后是清白的。

当下,仁宗后悔莫及,赶紧下令撤销了对刘氏府宅的包围。

而史实中的刘后,并不像传说的那样阴险狠毒,本是个仁慈善良的皇后。

“夺子”事件后,她也是颇为善待李氏,将她从贴身侍女升为妃子,而且死后还按皇后的礼仪厚葬。

至于对待仁宗,她也是视同己出,从小便开始着力培养他,使他后来能够成为一代明君。

纵观整个“夺子”事件,以当时的环境背景来说,似乎根本就谈不上夺子,顶多也就是“代孕”而已。

而且,这对仁宗本人来说,似乎也并不是坏事。

至少改变了他的命运,如若不然的话,他可能就无缘登上皇位。

在的心里,大概也持这一想法,所以他在知道真相后依然对太后充满感情。

把养母刘氏及生母李氏并列追谥为皇太后。

随机文章美国洛杉矶级核潜艇撞上登陆舰,传言死30多人消息被封锁秦始皇陵是谁发现的,陕西临潼县农民杨志发打井时发现人类世界其实是个程序,整个宇宙都是外星人进行模型试验宇宙的中心是哪里,每一个都是宇宙的中心/霍金认为在四维空间中泥石流到来前有何预兆,三种异常情况需引起警惕/附预防措施迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!