苏轼的一生都去过哪里?

然而对于古代人来说,想要外出就只能靠双脚活着马车了。

宋朝文人苏轼一生中去过很多位置,对于他去过的位置来说,有的只是蜻蜓点水,有的却是刻骨铭心。

今天我们就一起来看看苏轼的一生去过哪些位置吧。

982年前的今天,苏轼来到了这个世界。

在中国,这可能是一个毫无争

【千问解读】

在如今交通运输能力发达的年代,有着汽车、火车、飞机、轮船,能让一个人的一生去很多地方。

然而对于古代人来说,想要外出就只能靠双脚活着马车了。

宋朝文人苏轼一生中去过很多位置,对于他去过的位置来说,有的只是蜻蜓点水,有的却是刻骨铭心。

今天我们就一起来看看苏轼的一生去过哪些位置吧。

982年前的今天,苏轼来到了这个世界。

在中国,这可能是一个毫无争议的全民男神。

他身上有着“老夫聊发少年狂”的豪放,又有着“一蓑烟雨任平生”的淡定,有着“但愿人长久,千里共婵娟”的浪漫,又有着“十年生死两茫茫,不思量,自难忘”的深情……他爱吃爱玩爱怼人,会写会画会撩妹,如林语堂所说,比起中国的其他诗人,苏轼更具有丰富感、变化感和幽默感,智能优异,心灵却像天真的小孩。

从今天起,我们将用一周时间,带你走进苏轼的丰富人生。

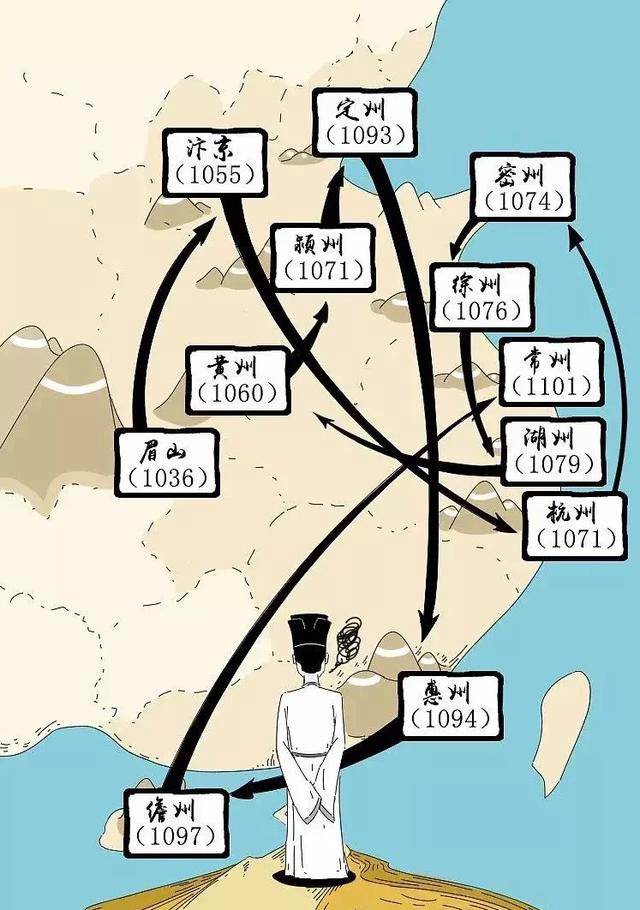

有网友做过一组图,将古人的一生足迹标注到了现代地图上。

于是大家看到,苏轼的人生足迹大约是这样的——

四川眉州,是苏轼的故乡。

眉州城内西南,有一座三苏祠,这座祠堂便是苏家的故居。

苏轼的成长成才,受家庭影响很大。

昨天介绍过,父亲苏洵本身就是个励志人物——“二十七,始读书”,没有进士学历,却终成一代大家。

他对苏轼苏辙的教育十分严苛。

两个儿子在他的带领下,从小遍读经史百家。

为了强化记忆,苏轼还被要求手抄《汉书》。

苏轼晚年曾梦到儿时父亲监督自己读《春秋》时的情景,由于没完成任务,吓得坐卧不安——

夜梦嬉戏童子如,父师检责惊走书。

计功当毕春秋余,今乃沮及桓庄初。

坦然悸悟心不舒,起坐有如挂钩鱼。

——苏轼·《夜梦》

而这些严苛的训练,无疑为他们日后的成就打下了坚实的基础。

母亲程氏是大家闺秀,知书达礼、深明大义。

她曾给苏轼读《范滂传》,范滂一生刚正不阿,最终死于东汉党锢之祸。

范滂与母亲诀别时,母亲说:“你如今能和李膺、杜密齐名,死亦何恨?”苏轼听后对范滂十分仰慕,问母亲,“如果我做范滂,您同意吗?”母亲的回答特别酷——“你能当范滂,我就不能当范母吗?”

后来苏轼和苏辙的人生经历和选择也证明,“舍生取义”在苏家并非一句空言。

博学的父亲、慈爱的母亲、友爱的弟弟,苏轼在眉州的二十一年生涯想必是无比幸福的。

21岁离开家乡后,苏轼一共回去过两次,一次是因为母亲程夫人去世,一次是归葬父亲与妻子。

从此之后,苏轼一路坎坷,再未回到过故乡。

眉山对于他而言,成了反反复复在诗词中遥望、但始终不能够真正再次抵达的念想。

开封是苏轼的成名地。

公元1057年,二十一岁的苏轼和弟弟跟着父亲到宋都开封参加科考。

这一年,是北宋科举史上最有名的一年,这届考生中除了苏轼外,还有曾巩、程颢等一众大咖,而主考官是文坛领袖欧阳修。

据说欧阳修在读到苏轼的卷子时,眼前一亮,自信地以为,能写出这种绝世佳作的,只有自己的学生曾巩。

于是为了避嫌,特意只判了第二名。

结果开了封才知道,这并不是学生曾巩的卷子!

这个乌龙,让苏轼错失了一个“天下第一”的名分。

但是在欧阳修的强势称赞下,苏轼还是声名大噪,每有新作,立刻传遍京师。

不过就在他准备大展身手之时,传来了母亲病故的噩耗,父子三人在悲痛中返乡守丧。

三年之后,当苏轼再次来到开封时,一场规格更高的选拔考试——制科考试即将举行。

在宋朝,进士科考试三年一届,每届录取人数众多;而制科考试是不定期的,由皇帝亲自出题和监考,两宋三百年间,总共才录取了41人,可想其难度。

而“考霸”苏轼再一次惊艳全场,以最高分入“第三等”,为“百年第一”。

二十五岁的苏轼在万众瞩目中步入仕途。

经过了三年地方上的历练,苏轼被正式调到中央。

当时的皇帝宋英宗对才华横溢的苏轼早已心向往之,准备直接将他召入翰林院,任知制诰,但是被宰相韩琦拦住。

韩琦说“以苏轼的才能,早晚会被重用。

现在的关键是锻炼和培养他,让天下人都仰慕信服他,这样未来重用他时,就不会有什么异议。

可如果现在马上重用他,反倒未必服众,还会有害于他。

不如给苏轼一个接近皇上的馆阁职务,并且请召他来参加考试。

”英宗说:“以苏轼的水平也不用考试了吧。

”韩琦不同意。

后来苏轼顺利通过考试,得到了直史馆的职位。

当他听说了韩琦的良苦用心,感慨道:“韩公是在用道德修养来爱护人才。

”

对于开封,苏轼的感情恐怕是极为复杂的。

因为这里不仅见证了他人生的高光时刻,也见证了他人生的起起落落。

在苏轼四十年的仕途生涯中,只有三分之一的时间在这里度过。

他初登庙堂,便赶上了轰轰烈烈的王安石变法。

苏轼的许多师友,包括当初赏识他的欧阳修在内,皆因反对新法而与宰相王安石结怨,或隐或贬或主动离开朝堂。

公元1071年,王安石又打算变更科举、兴立学校,皇帝下诏两制、三馆讨论。

苏轼上书万言,洋洋洒洒,论证新法之弊,却因此受到排挤打压,无奈之下申请外任。

尽管神宗皇帝爱惜苏轼的才学,但为了实现自己的改革主张也只能忍痛割爱,把苏轼贬到了杭州做通判。

此后十多年,苏轼都一直辗转在各地做官,平均每两三年就调任一次。

直到公元1085年,神宗去世,高太后垂帘听政,苏轼才重新被启用。

短短八个月内,他被连续提拔三次,官至翰林学士知制诰。

一次高太后问他知不知道火速提拔他的原因。

苏轼猜了半天都没猜到。

高太后告诉他:“这都是先帝的意思。

先帝每次诵读你的文章,一定感叹地说‘奇才,奇才!’只可惜没来得及重用你……” 苏轼顿时失声痛哭,此后更不敢辜负先帝的信任。

当旧党主张尽废新法时,苏轼一次次站出来说,新法有好有坏,切不可矫枉过正。

可是这样的他却无法被朝堂所容纳,公元1089年,他无奈请求外调。

此后数年,他又被召回几次,但总是没呆几个月就被排挤出朝堂。

公元1093年,哲宗亲政,新党再度执政。

经历了仕途上的起起伏伏,苏轼明白他将要面对的一切,于是主动要求外放。

这次离开,他甚至都没来得及向皇帝告辞。

临走之前,他还是给皇帝上书一封,其中饱含他对朝堂的忧虑之情。

他很清楚他即将迎来自己人生的至暗时刻,但再艰难都无法阻挡他的赤子之心。

果然这一走,他再未回来。

杭州,可能是苏轼最喜欢的地方之一。

因为他一生中两次到杭州为官,第一次是因反对变法遭受排挤而被贬至此,第二次是政治失意主动要求调任这里。

第一次来时,苏轼的政治作为并不多,最大的贡献就是为杭州留下了一句响彻千年的旅游广告词——“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”,从此让西湖多了几分温婉和梦幻。

而18年后,当苏轼逃离朝堂斗争,再次来到这里时,他展现出了了惊人的工作热情和能力。

此时的杭州正在遭遇旱灾和瘟疫,西湖水几近干涸。

苏轼一到杭州,首先上书朝廷,免除了杭州地区的赋税。

并请求朝廷赈灾拨款,以解杭州的燃眉之急。

朝廷很快就答应了苏轼的请求,旱灾的影响降到了最低。

接着苏轼组织人手在街头免费熬药、派发,把杭州的大夫和粗通医术的和尚、道士都组织起来进行巡诊,使疫情得到了有效控制。

治理完旱情之后,苏轼开始着手清理西湖的杂草和淤泥,并将淤泥堆积起来修建了一座长堤,苏轼命人在堤上种植芙蓉、杨柳,这便是著名的苏堤。

同时,为了防止水草生长过快,再次侵占水域,苏轼派人在一大片区域种上了菱角,以此来抢夺水草的生长空间。

而为了划定菱角种植的区域,同时便于观测淤泥的淤积程度,苏轼派人在湖中修建了三座石塔,这便有了著名的景观三潭印月。

此外,苏轼还重修了一段运河与西湖相连,这样一来既保证了运河的水位,也保证了城内的水位,解决了漕运的隐患。

苏轼在杭州任上做了许多利民的大事,深受杭州人民的爱戴。

为了感激苏轼,许多家庭为他挂了画像,并建立了生祠。

而杭州也是苏轼坎坷的仕途生涯中难得的惬意之地。

公元1079年,42岁的苏轼调任湖州知州。

按照宋朝惯例,调任工作需上表谢恩,于是苏轼上奏了一篇《湖州谢上表》。

这样的文章原本只是例行公事,但是行文当中的“陛下知其愚不适时,难以追陪新进;察其老不生事,或能牧养小民。

”却给自己惹下了祸端。

这份奏章被别有用心的政敌们所利用。

他们断章取义,强加解读,说苏轼在表达对朝廷的不满,对皇帝的不敬。

随后又扒出苏轼的诗集旧文,找到几首疑似讽刺朝政的诗,于是,一群人开始不断上疏弹劾,神宗决定调查一番。

虽然已经早一步知道消息,但是当官差赶到湖州的时候,还是给了苏轼莫大的打击。

这个天之骄子第一次像犯人一样被押解上路。

公元1079年八月,苏轼被押解到京城,投入御史台狱。

虽然审问的时间很长,但幸运的是,苏轼在狱中遇到了一个好心肠的狱卒,对他十分恭敬,每天晚上还会为他准备好热水洗澡。

对苏轼的审问从八月二十号开始,一直持续了三个月。

这期间新党们非要置苏轼于死地不可,救援活动也在朝野同时展开。

不但与苏轼政见相同的许多元老纷纷上书,连一些变法派的有识之士也劝谏神宗不要杀苏轼。

王安石当时退休金陵,也上书说:“安有圣世而杀才士乎?”

神宗暗中派了一个宦官到监狱里观察苏轼,回来后报告说苏轼睡得很沉,很安静。

神宗于是对侍臣说:“我知道苏轼这是问心无愧。

”最终免除了苏轼的死刑,将他以团练副使的身份贬到了黄州。

这便是历史上著名的“乌台诗案”。

在湖州,苏轼只呆了三个月。

这三个月恐怕是暴风雨来临前最后的宁静。

他游山玩水,祈雨祷晴,留下了七十多篇诗文。

在他被官兵押送走的那天,湖州百姓自发来送行,站在道路两旁泣不成声。

因“乌台诗案”被贬后,苏轼拖家带口来到了黄州。

彼时的苏轼十分落魄。

因为是以犯官身份来履职,所以他连最基本的待遇都享受不到,物质生活陷入窘境。

为了避免自己“剁手”,他每月把四千五百钱,分三十份挂房梁,每天不敢超过一百五十钱。

他在诗里这样描述当时的生活——“从来破釜跃江鱼,只有清诗嘲饭颗”;“空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。

”不仅如此,很多亲朋好友也都不再跟他联络,生怕被他牵连(“平生亲友无一字见及,有书与之亦不答”)。

处在人生低谷的苏轼,一边吟唱着“寂寞沙洲冷”,一边开始反省人生。

他在《胜相院经藏记》中说:“悦可耳目,如人善博,日胜日负,自云是巧,不知是业。

”人生就像赌博,有输也有赢,当初只知道讨巧,不知道还要付出代价。

中秋填词,开头就是“世事一场大梦,人生几度新凉。

”品尝山中野菜,他举箸慨叹,“人间有味是清欢”。

他在城东开垦一块废弃土坡,命名其为“东坡”,自号“东坡居士”。

他还在园中修筑起一座五间房的农舍,因成于大雪之中,故绘雪于四壁,名为“东坡雪堂”。

他变得越来越坦然,越来越豁达。

就像杨绛先生说的那样:“我们曾如此渴望命运的波澜,到最后才发现,人生最曼妙的风景,竟是内心的淡定与从容。

”

和朋友出行,路遇大雨,他不慌不躲,回家写下一首《定风波》:“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

”

和朋友去游赤壁,泛舟江上,想起赤壁之战场景,于是挥毫写下著名的《赤壁赋》,还有那篇千古绝唱《念奴娇·赤壁怀古》——“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

“

从某种程度上讲,黄州,是苏轼的涅槃重生之地。

正是在这里,他从追逐功名的官员“苏轼”蜕变成了追寻内在的词人“东坡”。

惠州,位于今天的广东省,是苏轼曾经打算养老的地方。

苏轼来到惠州那一年,已经五十九岁。

从黄州到惠州,中间苏轼又经历了很多波折。

哲宗上位后,他一度重回朝堂,并坐上高位。

奈何不愿参与党争的他却始终难逃党争漩涡。

在几进几出后,公元1094年,他被贬到了远离中原政治权利圈的惠州。

贬到这里,基本意味着他政治生命的终结。

不过苏轼的心态好极了,他似乎很快就爱上了这里。

他在诗词里写道:“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。

”“试问岭南应不好,却道,此心安处是吾乡。

”

他甚至做好了在这个“心安之处”养老送终的准备——他拿出平生积蓄,用了一年时间,在惠州白鹤峰顶搭建了他的住所白鹤居。

白鹤居依山傍水,白墙黛瓦,向西可远眺惠州西湖,向东可遥见寺院僧楼。

屋后空地上,他还移栽了各种岭南果树。

房屋建好后,他便把暂居宜兴的家人迁来了惠州。

乔迁之喜,加上儿孙绕膝的天伦之乐,让苏轼喜不自胜,挥笔写下一首绝句:

白头萧散满霜风,小阁藤床寄病容。

报道先生春睡美,道人轻打五更钟。

可是,当这首绝句辗转传到京城后,却让宰相章惇很是不悦。

“嚯,原来你苏东坡在岭南过得这么舒服!?”于是他马上颁发了新的贬谪令,将苏轼再贬琼州别驾,昌化军(今海南儋州中和镇)安置。

于是,刚在惠州安好窝的苏轼,又不得不离开了。

不过被贬惠州的两年多里,他留下了很多生活的痕迹。

白鹤峰东坡故居是现在惟一可明确考证的苏东坡亲自筹建的住所,而他的爱妾——王朝云的墓,也是历时千年仍保存完好的重要遗迹。

因此,千百年来,许多苏轼的粉丝,都会专程来惠州追寻苏轼的足迹。

海南儋州,是苏轼被贬生涯的最后一站。

历史上的海南岛,在很长时期内都是一个荒岛,地处边陲,孤悬海外,闭塞落后,相去京城几千里,“鸟飞犹用半年程”,可谓“天崖海角”,因此中原人称之为“蛮荒瘴炎之地”,死囚流放之所。

而儋州,位于海南岛西北部,当时毒蛇猛兽遍地,还有瘴疠和疟疾时时威胁着人们的生命。

据说宰相章惇之所以选择儋州,是因为苏轼字子瞻,而瞻与儋形似。

如此荒诞的理由,实在令人愤恨!

公元1097年,已经62岁的苏轼,翻山跨海来到了这座荒岛。

临行前,他把身后之事,托付给了长子,只带了小儿子苏过一人前往儋州。

刚来时,昌化军使张中对他十分敬重,安排他“住官房,吃官粮”。

后来有朝廷官员视察,将苏轼逐出了官舍。

从此苏轼便开始过上“食无肉、病无药、居无室、出无友、冬无炭、夏无寒泉”的凄苦生活。

不过,苏轼还是不改随遇而安的乐观本色,甚至写下“我本儋耳人,寄生西蜀州”的诗句。

他的到来,为海南带来了极大的改变。

他在这里办学堂,收徒弟,许多人不远千里追至儋州,师从苏轼。

史书记载,海南历史上第一个中举者姜唐佐和第一个进士符确,都是苏轼的弟子。

有宋一代,海南共出了十二位进士,苏轼功不可没。

不仅如此,苏轼还把许多中原文明成果都带到了海南,儋州至今还流传着东坡井、东坡田、东坡桥、东坡帽,甚至东坡话的渊源故事。

苏轼在海南谪居三年后,哲宗驾崩,徽宗即位,朝廷按例大赦天下,苏轼得以北归。

据说他离开那天,当地百姓和学生簇拥着他一直到即将远行的船边。

苏轼挥泪而去,写下“九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生”作别这片让他又苦又乐的土地。

1101年,苏轼于北归途中不幸病逝,享年六十四岁。

苏轼这一生辗转流离,所到地方都可以用政绩斐然来评价。

他在密州抓盗贼,在徐州治洪水,在定州管军纪……可是在回首自己的人生地图时,苏轼作出了“问汝平生功业,黄州惠州儋州”的回答。

这是自嘲,也是实话。

时代没有给他指点江山的机会,并一次又一次把他逼至绝境,而他迎来的却是一次次涅槃重生,一次次播撒希望。

有人说,“苏轼流放三千里,好事做了一火车”,真的毫不夸张。

苏轼的人生地图,见证了他的仕途起落,也见证了他的生活悲喜,让人心疼,又让人崇敬!

古时候婚姻质量最高的一对夫妻,天作之合都不足以形容俩人一生

这男女双方兴趣爱好相投,恩爱到老,且分别都受到对方家长的喜爱和尊敬,也就是说,啥婆媳关系啊,岳丈关系啊全都不是问题! 天下还有这样的好事?那,这男女双方分别都是谁呢? 就是大名鼎鼎的书圣和他的爱妻郗璇。

(“璿”被认为是“璇”的异体字,因此“郗璿”=“郗璇”) 图1 王羲之(303年—361年,一作321年—379年) 对于王羲之此人,大家应当都是不陌生的,即便是不喜欢历史的朋友应该也知道他是一位历史上才华无出其右的大书法家,尤其是作品《兰亭集序》,经受住时光的考验,惊艳了古今中外多少书法爱好者,至今仍是大家苦苦追寻的目标。

当然,对于历史稍稍有些了解的朋友应当还知道,王羲之出身名门望族,正是两晋时期天下顶尖级的贵族世家王家的子嗣。

曾有诗句“旧时王谢堂前燕”,其中的“王”正是指王家,在当时可谓权倾天下。

王羲之的姨母,是东晋时期有名的女书法家,也是王羲之书法的蒙老师,书法师从钟繇,也是一位才女。

所以说,王羲之是出身于一个既有权势又有文化的家庭。

但是,我估计很少有朋友知道,王羲之还是个大帅哥呢!两晋时期,是当时社会的中流砥柱,而作为门阀士族出身的子弟们,都非常注重自己的形象和风神,王羲之当然也不例外,尽管和其他“乌衣巷”的孩子们一样喜好穿黑白颜色的衣服,但毫不影响他的俊美和才华。

他的名声,当时传遍石头城,其叔父王导就曾经说过:“逸少何缘复减万安?”意思就是,我家王羲之,比起美男子万安半点也不差! 图2 王羲之《兰亭序》局部 好吧,这样看来,王羲之可谓是当时标准的钻石王老五了,还外带帅哥属性,那么郗璇呢?和他一样不得了,也是一位石头城才貌双全第一名的女子。

郗璇自然也是出自豪门世家,其父亲郗鉴是当朝太尉,手握重权,同时也是一位当世有名的书法家,郗璇的两个弟弟,也都是刻苦上进的好青年。

郗鉴一向视郗璇为掌上,郗璇也善书法,尤其擅长草书,且容貌也是万人称赞,后世称她为“女中笔仙”。

放在现在,妥妥一位才貌双全的白富美,这样的家世,自然和王羲之是门当户对,而且这样的婚姻也受到了双方家长的祝福。

王羲之的母亲非常喜欢郗璇,郗鉴太尉更是专门为王羲之寻找他喜欢的书法作品,所以,婆媳关系啥的完全不是问题。

说起王羲之和郗璇两个人的订婚也是趣事一桩。

相传,当时郗鉴派遣人到王家选择自己的女婿,王家所有同辈的小子们都穿得板板正正,脸上严肃认真故作矜持,只有王羲之,往东床上一躺,大口大口嚼着胡饼。

这样随性的作为,反而一下子吸引住了来给郗鉴选择女婿的人,回去和郗鉴一说,郗鉴马上赞叹此人为上佳之选,这就定下了自己的女婿。

是啦,这个典故就是有名的“”这一啦! 图3 《王羲之玩鹅图》宋 马远 王羲之一生的志趣不在做官上,所以长期不在京都,大部分时间都外放,所以,反而逃过了几次对于世家大族的打压,他和郗璇带着儿女们到无锡、金庭等地方,专注于养生和书法,那日子安顺平和,真是别提多圆满了。

郗璇与王羲之的感情十年如一日,其七子一女全部都是郗璇所生,真可谓是恩爱到白头了。

就笔者所查到的资料看,目前没有记载王羲之有纳过其他的妾室的。

闲来时候,王羲之喜欢与爱妻郗璇一同出门散步,二人信步于山中,让满山的花树尽失颜色。

先别忙着羡慕,还有呢。

王羲之和郗璇生下的七子一女也均是非常有个性有才华的孩子,当然啦,爹妈长得都好,几个孩子的相貌也是没说的。

其中最著名的应当就是小儿子王献之了。

王献之丰神俊朗、容颜如玉,且才华过人,其书法完完全全继承了王羲之和郗璇的风采,不但闻名当世,更赢得了皇室新安公主的倾心,下嫁王家,王献之一下子成了当朝的驸马,最后官至中书令,且为后世公认的“”之一。

也许是因为王羲之和郗璇两个人都注重养生的原因吧,两个人的寿命都非常长久,尤其是郗璇,竟然活了将近九十岁。

图4 “书圣”王羲之之妻郗璇的墓碑《郗璇墓识》 两位杰出的书法家,用传奇般的爱情故事,贯穿了历史的长河。

怎么样,笔者这么一说,是不是觉得这样的婚姻质量非常高呢? 不过,笔者也在这里多说一句,每个人都是值得被好好珍惜的,谁都不例外。

但王羲之和郗璇之所以能有如此幸福的婚姻,绝大部分的原因是因为心灵的契合,二人一个是大才人,一个是奇女子。

所以,找到一个和自己精神上契合的人,是幸福婚姻最重要的条件。

也许他不像王羲之那般出身富贵、,但我相信,你们的生活一定会像王羲之和郗璇一样美满和幸福! 随机文章清朝入关奇闻!只欠官府一文钱探花竟弄丢了乌纱帽长沙马王堆汉墓女尸,眼睛能睁开呻吟声惊呆路人发生在06年真龙吃人的照片真相,疑似神秘生物活吞游客公平公正公开的金鱼缸效应,只要做好这一点企业就会飞跃发展神奇的镜子效应,相互喜欢的人就会产生镜子效应(死心塌地)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

司马令姬6岁当皇后,一生经历三朝五帝

我们都知道,帝是一个荒淫无度之人,他18岁即位,在位仅一年就不想干了,于是把之位让给了自己6岁的大儿子。

宇文阐于公元579年即位称帝,是为北周静帝。

皇帝立后是一项封建礼制,周静帝宇文阐虽然年幼,但是当了皇帝就要按照祖上的礼制来,所以登基后没多久,太上皇宇文赟就张罗着为自己的皇帝儿子找一个媳妇儿,荥阳公司马消难的女儿司马令姬因身世、年龄、长相等都符合标准,所以成了最佳人选。

就这样,年仅六岁的宇文阐和年龄相仿的司马令姬成了亲。

但是二人在一起不到两年,司马令姬就受父亲司马消难的牵连被贬为平民,二人的结合本来就是大人一手操办的,所以最终的结局也在意料之中。

到底是怎么一回事呢?说起来无非还是一场政治斗争,宇文赟让位给自己儿子宇文阐后,因为担心儿子年幼无力理政,所以任命作为辅政大臣。

只知道,儿子又年幼不懂事,北周的实际权力自然牢牢掌握在了丞相杨坚的手中。

司马令姬嫁给宇文阐后,司马消难成了国丈大人,但是身为丞相的杨坚却把他架空了,这让司马消难很是不满,于是司马消难联合尉迟迥打起了反对外戚杨坚的旗号起兵造反。

杨坚也不是吃素的,很快就以重兵击败了司马消难的反叛军,司马消难兵败后逃到了南陈国。

受此影响,仅当了两年皇后的司马令姬便被杨坚贬为庶民。

无依无靠的司马令姬在民间生活了几年,没过多久杨坚就杀了宇文阐,取北周而代之建立了,司马令姬对宇文阐的幻想已经破门,年幼的她为了生存下去,最终改嫁给了隋朝的司州刺史李丹为妻。

塞翁失马,焉知非福,虽然没了一国之后的荣耀,但是司马令姬却过上了正常人的生活,她衣食无忧,而且丈夫对她很好,对于一个经历过苦难的女子来说,这或许才是最真实的东西吧。

据说,司马令姬一直活到了唐太宗贞观初年才离世,和历史上的其她妃嫔相比,司马令姬应该说是及其幸运的。

随机文章新文化运动的内容杰里科3弹道导弹简析,射程5000公里可打击中东所有国家南风法则的作用,对下属给予的温暖是无法用价值来衡量的黄延秋事件是真是假,黄延秋事件真相大白/科学证实外星人存在地球上13.8亿立方公里的海水从何而来,岩石中水分被重力挤出来迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!