前苏联攻打捷克斯洛伐克,为何阿尔巴尼亚要修建17万个碉堡?

【千问解读】

1968年8月份,前苏联找了一堆华约国,对捷克斯洛伐克展开了武装入侵,并且逮捕了其领导人杜布切克。

迫于压力下,捷克斯洛伐克政府作出了让步,接受了代表苏联意志的“莫斯科协议”。

而同一时间,仅距离捷克斯洛伐克1000公里之外的地中海小国阿尔巴尼亚的反应却是很大。

阿尔巴尼亚统治者恩维尔.霍查成了惊弓之鸟。

他不由自主的预感到了巨大的危机,说不定哪一天苏联坦克就会突然出现在首都地拉那的街头。

自从1961年与苏联闹翻后,苏阿两国关系一直处于冻结状态。

作为一个小国,阿尔巴尼亚注定无法抵御华约的“钢铁洪流”。

由于与两个邻国南斯拉夫和希腊的关系都不好,再加上担心苏联会随时推翻自己的统治,霍查认为阿尔巴尼亚只能依靠自己。

为了防止苏联的武装入侵,从1968年起,阿尔巴尼亚制定了一个在全国修建75万个碉堡的庞大防御计划。

到了1986年,最终只有大约17万个碉堡建成。

对于这个300多万人口的小国来说,已经是竭尽全力了。

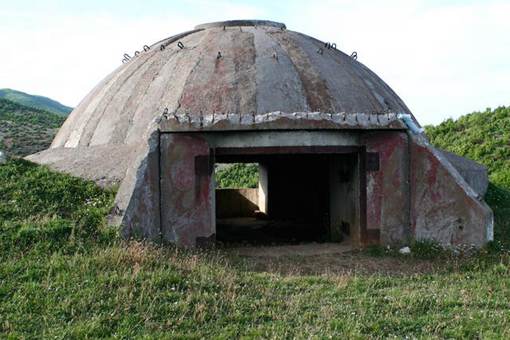

典型的碉堡看起来像个蘑菇,直径大约3米,里面可以容纳一个全副武装的士兵,据说碉堡的圆球外形可以把敌人的炮弹弹飞。

为了加快进度,小型碉堡都是在工厂建好后,再运输到目的地。

还有一些大型的具备指挥功能的半球形碉堡,直径达到8米,重达400吨。

在这个28000平方公里的东欧小国,碉堡的密度达到惊人的每平方公里5.7个。

修建碉堡占用了大量的国防预算,消耗的钢材和水泥大部分都来自海外。

当年,在霍查的推动下,修建碉堡是阿尔巴尼亚最重要、最迫切的任务,是压倒一切的头等大事。

如果一个地方,无论是学校、公园、海滩还是墓地,只要被认为是有利于防御,那里就必须要修建一个碉堡。

当然,首都地拉那的碉堡最多。

除了普通的地面碉堡以外,在工厂、行政大楼、学校、居民楼的地下深处,还修建了数量不详的专用防空碉堡和防核碉堡。

由于霍查不相信任何人,修建碉堡的施工队伍经常轮换,没有人清楚到底修了多少这种特殊的碉堡,就连碉堡的设计者后来也被投入监狱。

碉堡的内部有专人负责保持清洁,确保随时投入使用。

另外,每个月都要举行至少两次实战演习,每次持续数天,使每一个阿尔巴尼亚人都成为战争机器上的一颗齿轮。

尽管如此,阿尔巴尼亚的国防系统仍然效率低下。

军队的日常训练一塌糊涂,缺乏足够的弹药和燃油,过时的武器和制服质量堪忧,根本没有能力抵御外部入侵。

数万个单人碉堡的如何补给也成了无解的难题,但是,没有人能够阻挡霍查把整个国家修建成一个巨大要塞的决心。

直到1985年霍查死后,修建碉堡的工程才停了下来。

如今,这些碉堡被用于住宿、仓库、咖啡厅、饭店等,无声的向人们述说着当年荒唐的那一幕。

北宋发动四十万大军攻打西夏,结果如何?

自此之后,开始战略收缩,奉行“守内虚外”的防御政策,此后的八十多年没有主动发起过战争,直到一位年轻有为的即位,这一局面才被打破。

不过,四十万宋军却没能灭掉蕞尔小国,反而损兵折将,这到底是怎么一回事呢?,感兴趣的读者和小编一起来看看吧! 1067年,一位19岁的年轻人成为北宋的皇帝,他就是。

当时的北宋王朝积弊丛生,被“三冗”问题搞得积贫积弱。

宋神宗是一位有理想的皇帝,他想让北宋王朝占领西夏、燕云等地,来实现真正的统一。

于是,宋神宗任用变法,通过十几年的时间,北宋的国力得到了增强,在这种情况下,宋神宗打算先对西夏动手。

1081年,西夏内部发生了动乱,梁太后囚禁了国主李秉常,西夏大将禹藏花麻向北宋边将写信求援,“夏国母子不协,杀其重臣,上下汹汹,若发兵来讨,请举族以应”。

与此同时,北宋的边将也得到了西夏内乱的消息,纷纷向宋神宗上书。

宋神宗也非常兴奋,他决定发动一场北宋历史上前所未有的大战! 同年六月,宋神宗集结了陕西、河东等五路的军队,同时还将开封境内数万调入陕西境内。

宋神宗的计划是兵分五路,从三个方向分进合击,一举灭掉西夏,具体部署如下,“宣州宣庆使李宪为经制使出熙河,行营经略使高遵裕出环庆,副总管刘昌祚出泾原,签书经略使事内侍王中正出河东,(种)谔出鄜延”,北宋出动的禁军、厢军的总数在40万以上。

咱们先说东线的两路军队,他们分别由宦官王中正、名将种谔率领,其中王中正所部有12万人,种谔指挥的军队有9.3万人,不过种谔要接受王中正的节制。

战斗开始后,种谔的表现十分出色,先后攻占银州、石州、夏州等地。

然而,宦官王中正根本没有军事才能,只准备半个月的军粮,只知道尾随种谔,一路上没有战功。

种谔虽然屡破敌军,但由于他这一路距离西夏中心地带太远,加上西夏坚壁清野,军粮也出现了问题,加上进入十月后,天气渐冷,所以只能驻军等待军粮,最终军队崩溃了,“会大雪,以无食先溃,入塞者才三万人”。

王中正所部很快也吃光了军粮,补给出现了困难,军队也崩溃了,饿死者多达两万多人。

再说南线的两路军队,分别由高遵裕、刘昌祚率领,其中高遵裕所部拥有八万七千军队以及九万五千民夫,刘昌祚领兵五万,但要受到高遵裕的节制。

刘昌祚是一员猛将,亲自手持盾牌攻城,还击败西夏国相梁乙埋率领十万大军。

就在刘昌祚即将攻破灵州时,高遵裕非常嫉妒,居然派人下令停止进攻,由自己主持攻城事宜。

然后,高遵裕围攻灵州十八日,非但没有破城,反而被西夏切到后勤补给,遭到对方援军的的围攻。

后来,西夏掘开黄河七级渠水淹宋军,北线宋军也彻底崩溃了,“军士冻溺死,余人走免”。

刘昌祚拼死作战,负责断后,才避免了。

再说西线的李宪,他这支军队有十几万人,取得了不少胜利,可是由于其他两线溃败,他也只得撤兵。

史书上称此次战役为“五路伐夏”、“第二次灵州之战”。

宋神宗本想一举灭掉西夏,反而损兵折将,损失非常惨重。

那么这场战争,北宋占尽优势,为何却以惨败告终呢?从北宋方面来说,最主要的原因是北宋长期奉行“受内虚外”的策略,宋军上下缺乏大规模进攻作战的经验。

自宋太宗雍熙北伐结束,在八十多年的时间里,北宋几乎没有主动出击过。

无论是将领,还是士兵,习惯于坚守作战,对于攻城根本没有经验,在灵州之战时,居然“军中皆无攻具“。

从携带军粮这个问题上,也可以看出北宋将领缺乏这种进攻作战的经验,不重视后勤问题,连种谔这种名将都是这样。

从西夏方面来说,西夏虽然军队人数少,但采取坚壁清野的策略,发挥的优势,袭扰宋军的粮道,从而取得了这场战争的胜利。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

一代奸雄曹操统一的过程中,为什么会先攻打蜀汉呢?

声明:本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理