世界未解之谜天启大爆炸前后发生了哪些怪事

【千问解读】

明朝在我国封建社会诸多王朝中发生了很多记入史册的大事件,像明前期的大槐树移民,靖康之变,献忠沉银,闯王进京和天启大爆炸等等,其中天启大爆炸达目前为止都不能给出合理科学解释,与印度土丘事件和俄罗斯的通古斯大爆炸合称为世界三大自然之谜。

既然失迷,就是目前无法解密的,但是发生前后发生了很多反常的现象,让该事件更加神秘。

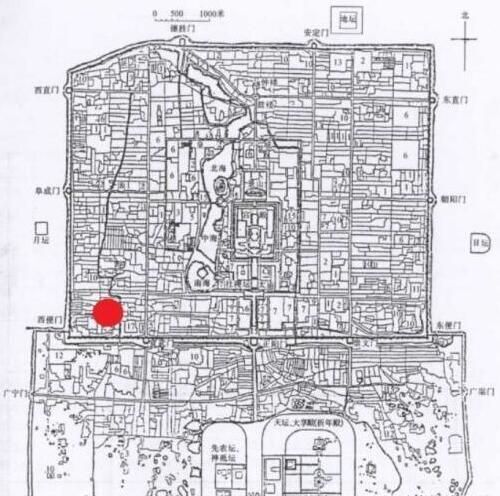

天启大爆炸发生在1626年5月30日上午九时,农历五月初六日巳时,也正是明朝的那个皇宫里的小鲁班皇帝执政的第六年,由于发生地在在王恭厂附近,也叫王恭厂大爆炸,这次爆炸直接夺取了2万多人的生命,摧毁房屋数以万计,影响非常之大。

当时皇上明熹宗朱由校正在用早餐,突然间震耳欲聋,天崩地裂,下的皇帝躲到桌子底下,逃过一劫,但是不满周岁的小皇子在宫中被砸死了,正在紫禁城外修缮城墙的几千名工瓦匠,一下子全部都从搭建的脚手架上摔了下来,死伤惨重。

有目击称,当时天空晴朗,万里无云,有人正在街道上闲玩,突然看见京城西南角一团亮光出现云霄,接着就传来巨大的爆炸响声,随着响声消去,尘土烟雾就飘向空中,并向紫禁城扑来,天空就变的昏暗起来,整个京城在片刻的安静之后,哭喊着生救命声还有人民逃跑的声音就充满了整个京城。

皇上缓过神来之后,马山派人去查探发生了什么,后来回报的时候吓坏了皇上朱由校,探人给他说,在王恭厂附近发生了诡异事件,王恭厂不见了,变成了几个十几丈深的大土炕,并且周围房屋全部倒塌,附近无论男女老少,都被扒去衣服,惨死了一大片,浓烟滚滚的。

后来有周围官员陆续上报了很多这次事故带来的怪异后果,什么石驸马大街上有一5000斤重的大石头狮子被抛出了宣武门,密云境内突然多了几十颗连根拔起的大树,什么西上上挂满了撕裂的衣物等等之类报道,越来报道的人越多,每个人说的有身有色且都不可思议,像是老天给出的惩罚一样,搞得人心惶惶,贵为天子的皇上为了安抚人心,下罪己诏,并大赦天下。

大爆炸发生在天启年间,在发生之前有些人就感觉到了异常,并且一些奇怪事件接连发生。

首先是当时处于明朝末年,朝廷腐败,经济处于崩溃边缘,再加上连年自然灾害频发,夏天干旱无雨,庄家颗粒不收,冬天就是历史上有名的小冰河时时,冷的能冻死人,百姓过得苦不堪言,这是当时的社会环境。

在这种环境下,天启六年的四月份就经常有鬼车鸟飞到京城的观象台上哀叫,而且都是成群结队的来,一叫就是昼夜不停。

据说这种鸟是一种非常邪乎的怪鸟,它能收走人的灵魂,就跟黑白弧长一样,让人感到阴森森的,尤其经过人们口口相传后,再加上一些夸张修饰后,把人都吓的不敢从附近路过。

离事故发生还有半个月时间时,本应该是春和日丽,清风出佛的春夏之交,天气却是异常寒冷,市民都要穿个棉衣来御寒,户外树木上挂满霜雪,就跟十冬腊月一样,气候寻常于往年。

到了农历四月底的时候,有人在天空之发现奇怪的云气造型,有的像旗帜,有的像大刀,有的像战车,有的像将士,云彩颜色还变化无常,就好像演电影一样,本来就迷信的古代人民,认为见到了天兵天将,要下凡惩治奸臣坏人,也有的人认为是阴兵过境,吓得躲到屋子不敢出门。

到了农历五月初一,是个好子日,山东济南有位高官去城隍庙烧香,刚走到庙门时,这位官老爷和他的随从们纷纷倒地,就像中了毒气弹一样昏迷了过去。

越距离事件发生那一天发生突发灵异事件就越频繁,越邪乎,直到农历五月五日,正好是端午节,可能由于节日的气氛吧,好像没有发生什么有特别的事情,市民趁着节日都热闹起来,想遮盖或者忘去之前看见或者听说的发生的一件件吓人的事情,让节日冲走晦气。

就在节日过后的第二天上午巳时,一声巨响终于爆发,瞬间夺走两万人以上生命,数万间房屋倒塌等惨重损失。

让幸存下来的市民陷入绝望,他们认为犯了大忌,世界末日到来了。

这件事情在科学本不发达的明朝末年成了个谜,这个谜直到现在没有完全解开,但是可以肯定的不是迷信中的上天安排的惩罚。

事发地就处于王恭厂附近,王恭厂是明朝专门给军队直到炸药的地方,据说里面常年存有上千吨以上的炸药,但是以当时的科学技术,上千吨的炸药也不可能有如此之大的威力,像地震了、龙卷风了等说法也不太可能,因为如果是地震,破坏力这么大不可能就京城一地损失这么惨重,其他地方没有记载,也没有地震后什么余震之类的频发,如果是龙卷风,这个风不可能在一地方瞬间形成,然后破坏后就很快消失。

我认为最有可能的是有个小型的高密度的行星坠落到那儿,正好砸中军火厂王恭厂,接连引起炸药爆炸,由于高密度的小行星重量大,速度在加上非常快,它所带的动能非常大,撞到地面转换成巨大能量释放出来,与火药爆炸能量重合后形成巨大冲击波,把周围建筑夷为平地,把附近市民衣服全部撕裂吹跑,才造成了这么大损失。

至于那个小天体的残留,有可能就在那几个几十丈深的大坑里,但是所有人都吓怕了,没有敢去查找和研究,后来事情平息后随着大土坑一起被掩埋了。

这件突发特大事件发生后第二年1627年,年仅23岁的明熹宗朱由校就死去了,根据他一生宠信宦官,沉迷木工而不理朝政,这个大爆炸非常像是对他的一种处罚,巧得的很快就把他带走了。

假如太平天国灭亡时曾国藩造反,湘军里有哪些人会追随

还是那句老话:假如当年造反,有哪些人会追随他? 从字面上来看,湘军集团在灭亡时,军队人数不低于30万人,大大超过忠于满廷的军队人数。

然而属于曾国藩的嫡系部队有多少呢?人数不超过12万。

主要由、鲍超、统帅。

像其他的湘军领袖,如骆成章、、、刘蓉等人,本身就和曾国藩有矛盾,如果造反的话,这些人是不大可能支持他的。

从后世整理的曾国藩私人信件来看,有三个人曾经和曾国藩谈到过"造反"的事情。

一个是李鸿章,一个是曾国荃,第三人是李秀成。

李鸿章为人阴险狡诈,这点曾国藩看得比较清楚,因此其向曾国藩进言:"老师有意东南否?",被视为一种政治试探,曾国藩轻而易举就搪塞过去了。

而曾国荃和曾国藩商议造反则不同,他们是亲兄弟,曾国荃又统帅着湘军最大的主力兵团,曾国藩不可能不重视曾国荃的想法。

然而在政治上特别老练的曾国藩,在经过一番深思熟虑后,最终还是说服弟弟打消了造反的念头。

李秀成教唆曾国藩造反完全是想,故而其虽然向曾国藩兄弟贡献了大量财物,换来的也不过是杀人灭口而已。

那么,如果曾国藩真的起兵造清朝的反,真的就没有人追随吗?答案是否定的。

曾国荃统帅着8万湘军主力,又野心勃勃,必然是第一个追随曾国藩造反的人。

此外湘军大将福、鲍超也会是积极的追随者。

彭玉麟个人不太可能造反,但其统治下的水师会参与。

李鸿章、刘蓉、郭嵩焘等持观望态度,谁赢就附和谁。

而如左宗棠、骆成章等人,百分之一百忠于朝廷,会与曾国藩对抗。

除此之外,湘军集团中比较有实力的高级将领还有刘锦棠、李续宜、刘松山、刘坤一、欧阳利见、刘铭传等人。

但这些人在太平天国刚灭亡的时候,只是隶属于前面几位湘军大佬的军事将领,分属不同的山头。

比如说刘锦棠和刘松山,虽然名誉上也是湘军将领,但都是左宗棠的亲信,和曾国藩兄弟根本就是两路人,他们也只会听从左宗棠的命令。

欧阳利见和刘铭传两人最开始是打着湘军的旗号跟随李鸿章,到太平天国后期,李鸿章事实上已经独立于湘军,有自己的淮军班底了,自然不会受制于曾国藩。

倒是刘坤一和李续宜两人,虽然继承的是战死的江忠源和罗泽南的衣钵,但是一直为曾国藩兄弟马首是瞻。

如果曾国藩造反的话,这两人是极有可能跟随曾国藩兄弟起事的。

俗话说的好,乱世出英雄。

在那种混乱的局势下,想造反的人又何止曾国藩兄弟呢!但是造反是要承担巨大的风险的,搞成了开天辟地,无上荣耀。

搞砸了就是诛灭九族,永世不得翻身。

因此不管是任何人,都会在内心里权衡利弊得失,将脑海里的小算盘打得溜转。

想造反是一回事,真正敢造反又是另外一回事。

曾国藩的湘军依靠镇压太平军渐渐做大,已成尾大不掉之势,这点连一向昏庸的都看得,因此早就为挟制湘军做了很多准备工作。

调忠于朝廷的骆成章巡抚湖南,调大臣官文总督湖广,调马新贻坐镇两江总督(1868年马新贻在两江总督任上被刺杀,就是湘军与朝廷政治斗争的结果),都是为了钳制湘军,为湘军造反做政治和军事上的准备。

而且湘军内部也不是铁板一块,存在尖锐的矛盾。

左宗棠和彭玉麟两人就不止一次写信劝曾国藩大义灭亲,杀掉又野心勃勃的曾国荃。

在这样复杂的局势下,的曾国藩又怎么敢冒险呢。

随机文章司马迁生平简介埃隆马斯克的特斯拉处破产边缘,硅谷钢铁侠火星移民计划将破碎爱情墨菲定律是什么意思,凡是你认为不会发生的事越容易发生揭秘雪崩怎么自救,赶紧像雪崩的两侧逃生/寻找障碍物躲避雪崩胖大海泡水喝的功效与作用,缓解咽喉肿痛和便秘(多喝损伤肠胃)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

重骑兵的作战能力如何样?是如何炼成的

中国专业骑兵虽诞生于战国,但在军队中比重不高。

赵国后期名将重组军队时,骑兵有13000人,达到8%的战国最高比例,其余国家基本维持在1%,包括号称拥有的强秦。

步兵和车兵仍是各国的主力。

战国中期之后,匈奴逐渐成为中国北方最具威胁的游牧势力。

西汉为与匈奴骑兵抗衡,大力推行国家养马政策。

时可一次出动10万骑兵,时更是达到了40万匹战马的顶峰。

大多数西汉骑兵和匈奴骑兵都是轻骑兵,骑兵或有少量皮甲保护,马匹几乎没有任何甲胄保护。

西汉还有少量骑手穿铁甲的重骑兵,但是与后世的甲骑具装不能相比 。

西汉骑兵马背上有平坦的鞍垫,主要的远射武器为弓和拉力较小的臂张弩,近战武器包括环首刀等短兵器和戟、矛等2到3米左右的长兵器。

长戟在春秋时期就已用于战争,随着骑兵扎刺技术的专业化,戟的回拉勾斫功能已无实际用途,部分长戟侧深的小枝变成向上翘的钩刺。

由于真正的马鞍和马镫尚未出现,骑兵在马背上缺乏牢靠的支撑,冲锋时需要用一只手控制战马,另一只手使用武器。

用长武器战斗,需举过头顶,由上向下刺杀,或者平刺攻击运动敌人的背后以及两侧之敌。

如果平端长武器正面冲刺,会因强烈的反作用力摔落马下。

骑兵的发力自肩膀和肩肌,还不能依仗战马冲锋之势,否则易刺空失去重心而落马。

因为长兵器限制较多,弩发射较慢,西汉骑兵的武器应该是以弓和环首刀为主,臂张弩、戟和矛为辅。

虽然处于中原骑兵的早期发展阶段,西汉骑兵装备已强于匈奴人:西汉兼备轻、重骑兵,战术手段丰富,尤其是重骑兵的强力突击是匈奴人完全没有的;汉骑的戟和矛对匈奴人的短武器也有长度优势;汉弩发射虽慢,但射程远高于匈奴人的弓,同时也有己方发射快的弓相配合。

从汉武帝开始,西汉一改对匈奴的被动防御态势。

优势装备武装起来的汉军骑兵集团发挥机动优势,采取长途奔袭、迂回包围,分割遮断、强力冲锋等战略战术,于汉武帝在位中期连续大败匈奴,其中最有影响力的一役当属漠北决战。

公元前191年,和分率5万骑兵深入漠北寻匈奴人决战。

卫青军出塞1千余里,与匈奴单于伊稚斜激战,杀敌19,000多人。

霍去病率军长驱2千余里,穿过沙漠,猛烈攻击匈奴左贤王部,并一直追击到狼居胥山(今蒙古乌兰巴托以东),斩杀北车旨王,俘获屯头王和韩王,以及将军、相国、当户、都尉等83人和匈奴吏卒70,443人。

漠北一战,匈奴损失9万人,元气大伤,“匈奴远遁,而幕南无王庭”。

为准备漠北决战,汉武帝几乎调动半个国家之资源,出征的战马加上“私负从马”共24万匹,数十万步兵转运辎重,保障后勤。

此战,汉军伤亡数万人,马匹损失10数万。

战后西汉财力不支,后备不足,汉武帝再无法发动同等规模的远征。

汉武帝后期,由于多年征战马匹消耗过多,骑兵不得不与步兵协同作战,受后者拖累,胜少负多,加之武帝战略失误,用人不当以及匈奴灵活的外交和军事策略,汉匈对峙格局形成。

十六国南北朝重甲骑兵盛行 马鞍出现于西汉晚期。

鞍的前后两端翘起,中部明显凹下,是为鞍桥。

进入东汉,前后鞍逐渐增高,可以较好地包裹住骑手的臀部,骑兵在马背上有了稳定支撑与良好平衡,有利于运用正面冲锋战术,为骑兵重型化奠定基础。

时期甲骑具装似乎有了雏形,在《军策令》提及:“袁本初()马铠三百具,吾不能有十具。

不过当时马镫并未出现,重骑兵的实战能力值得怀疑。

在南北朝时期,马鞍的前鞍进一步增高,后鞍则变低,于中部形成一个较小的坡度,这样马鞍的较为舒适,骑手可一定程度的灵活转身。

马镫的最早雏形出现于西晋,发掘出的真正双马镫属于十六国时期的北燕。

马镫是马具发展史上甚至军事装备史上最重要的发明。

马镫发明之前,骑手能被两侧的攻击轻易掀翻马下,现在马镫提供了左右支撑,加上马鞍的前后平衡,骑手下半身与为一体。

脚踩马镫的骑手用腿操控马匹,双手被解放出来,手臂发力更加自由,能更好地运用长重武器。

骑兵正面突击的冲击不只依靠人力,更重要的是战马奔跑起来的强大惯性。

马镫令骑兵近战格斗和突击能力大幅提升,弓马骑射重要性相对下降,加强人马防护和提升冲击力的甲骑具装的出现也就水到渠成。

高桥马鞍和马镫的发明,也令冲刺功能更强的矟(长矛,也称马槊)全面替代卜字戟。

另外从制造成本考虑,戟的结构和工艺复杂,形状简单的矛成本低质量可靠,更易于大规模装备军队。

甲骑具装的“具装”专指保护马的铠甲,除了眼、鼻、四肢和马尾,马的其余部分都可以得到具装铠甲的保护。

骑兵所披铠甲主要有扎甲、鱼鳞甲、两裆铠、以及前胸后背各有一面大型圆护的”明光铠“,明光铠不断改进,一直使用到。

十六国南北朝时代,北方与中原地区的割据势力连年征伐混战,北朝统治者来自(半),靠骑兵起家,因此重骑兵是北朝诸国的核心打击力量。

重甲骑兵重量大、防护能力强,最擅长的战术是强力突击。

重骑兵冲锋时,有时仅凭巨大的声响和的气势,就能将步兵吓跑;即便步兵敢于抵抗,如果没有严密结阵,不使用长兵器,仍会遭重骑兵冲撞践踏刺杀。

步兵弓弩手虽能对轻骑兵构成致命威胁,但弓箭和弩箭未必能射穿重甲,而且重骑兵可利用速度优势迅速突破弓弩箭的火力网,近距离击杀弓弩手。

另外,当时中国的重骑兵和的重骑兵一样,也可骑射,部分发挥了轻骑兵的功能,在冲刺前和冲刺过程中就能远程打击纯步兵和弓弩手。

沙苑之战以少胜多 南北朝时期,甲骑具装参与的冲突战争不知凡几,这里仅举一个对北朝历史产生重要影响的战役。

公元537年9月,丞相率20万大军西征,西魏率军不足1万人急驰回救。

10月2日,西魏军进入沙苑(今陕西大荔南)东部渭水弯曲之地,这里受渭水、洛水影响,西宽东窄、芦苇遍野,不利于大部队展开兵力作战。

宇文泰以赵贵、于谨为左拒,李弼为右拒,背水结阵,士兵偃戈伏于芦苇中。

10月2日下午3-5点,东魏军抵达战场,见西魏军人少,轻敌冒进,阵型散乱。

待敌军深入,宇文泰亲自击鼓,伏兵尽起。

于谨率主力与东魏军正面交战。

李弼领精锐重骑兵以之势猛击敌之侧翼,东魏军被,首尾难顾。

西魏将士浴血奋战,”斩六千余级,临阵降者二万余人“,并追击至黄河边,。

是役,西魏军以一敌二十,共俘获东魏军7万人,是中国古代战争史上以少胜多的经典战例。

更令人赞叹且惊奇的是,本役功劳最大的李弼部骑兵仅有60人,甲骑具装催锋陷阵的能力强大到令人恐怖! 沙苑战役之前,东魏在国土人口军事等方面拥有巨大优势,西魏仅有关陇一隅之地,危如累卵。

沙苑大胜后,西魏乘势夺取东魏大片土地,东魏”豪右纷纷来归“,两魏演变为均势对抗,并最终促成后三国鼎力(东魏、西魏和南朝的梁)之格局。

十六国南北朝的甲骑具装非常普遍,尤其在北方诸国,估计军中比重为20-25%之间。

不过,南朝各国的轻重骑兵合计最多不过10%,重骑兵就更低。

这一时期地位相对下降,但轻骑兵长途奔袭,大范围迂回机动,追击败兵扩大战果等依赖速度的战术很难被重骑兵高效执行。

甲骑具装的衰落是由于其机动性差。

沉重的具装铠甲虽然带来了防护力的增强,却减弱了机动性。

据考古发现,一件完整的铁具装,约重40至50公斤,特制的重铠可达100公斤。

又据《》卷一九七《兵志十一》载,初年,一领铁甲的重量是45至50斤(约,26。

86—29。

84公斤)。

可见,战马驮载的人甲和马具装的重量至少有60—80公斤,最重者可达130公斤。

重铠增加了战马的负担,使其难以持久战斗,只有高大健壮而又稳重的马匹才能充当甲骑具装的坐骑,即使是这样的也只能以小跑、慢跑冲锋。

骑兵是进攻型的兵种,机动性是骑兵作战的基本特点,失去了快速机动能力,就等于改变了这一兵种的性质,就难以体现其优势。

早在先秦时期,就提出,“凡战者,以正合,以奇胜。

”认为作战时应以正面军队与敌交战,而以侧击、迂回、包围等取胜,很重视机动作战的作用。

但由于当时的军队以车兵和步兵混合编成,车兵受道路的限制很大,步兵靠双脚步行,行动速度比较慢,二者的机动性都还很差,这一主张在实践中受到不少限制。

只有到西汉时期,以轻骑兵组成的骑兵大集团出现后,这一主张才得到较充分的实践。

骑兵大集团的出现使军队由注重力的对抗转变为注重寻找和创造机会,其实质是通过机动、速度来体现军队的战斗力。

随着战争实践的发展,甲骑具装的弱点逐渐暴露出来。

甲骑具装机动性差,虽然适于正面突击,却不适于实施机动战术,不宜于穿插、迂回,出奇制胜沉重的具装使其战术简单、行动迟缓。

甲骑具装在与轻骑兵的竞争中便处于不利地位,它必须让位于轻骑兵。

随机文章萨德拦截导弹飞行速度,2790米/秒碾压巡航导弹揭秘海市蜃楼形成的原因,光折射形成的仙宫和神仙(以假乱真)冻雨和冰雹的区别,贵州威宁冻雨之乡(最高冻雨时间16天)一亿倍光速飞出银河系要多长时间,14个小时横穿银河系(难以实现)反向闪电又被称为大喷气式飞机,威力惊人射程达90公里迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!