自驾游佛教四大名山(山不见我我自去见山)

但是去哪玩,却成了广大网友的一大难题。

山不来见我,我自去见山,今天小编要给各位推荐的是我国著名的——佛教四大名山。

佛教四大名山是随着印度佛教的传入,开始修建寺庙、道场的。

自汉朝开始,一直延续到清末。

新中国成立后,这些

【千问解读】

随着5.1小长假的到来,一颗想要旅游的心开始蠢蠢欲动。

但是去哪玩,却成了广大网友的一大难题。

山不来见我,我自去见山,今天小编要给各位推荐的是我国著名的——佛教四大名山。

佛教四大名山是随着印度佛教的传入,开始修建寺庙、道场的。

自汉朝开始,一直延续到清末。

新中国成立后,这些寺庙得到了历史性的保护,对寺院进行了修葺,现在已然成为了蜚声中外的宗教旅游胜地,并且有很多寺庙已经被列为国保、省保单位。

中国佛教四大名山分别是山西五台山、四川峨眉山、浙江普陀山和安徽九华山。

是文殊菩萨、普贤菩萨、观世音菩萨、地藏菩萨的道场。

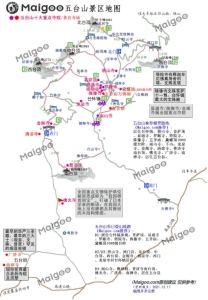

山西五台山

图片来自网络,侵联系删

五台山,佛教圣地之一,是文殊菩萨的道场。

地处山西省忻州市五台县境内,是华北第一高峰。

五台山因五峰如五根擎天大柱,拔地而起,峰顶平坦如台,因此而得名。

这里风光秀美,是有名的避暑胜地,山上寺院林立。

五台山被列为中国佛教四大名山之首。

这里是黄庙(藏传)、青庙(汉传)共存的道场,不仅能看到汉传的僧人,也能看到藏传的喇嘛。

南北朝时期,五台山佛教的发展到达了一个鼎峰。

唐代,五台山佛教的发展到达了第二个鼎峰。

唐代经济繁荣,国势强盛,在国际上声望甚高。

是亚洲各国经济文化交流的中心。

如果把五根手指看作耸立的“五台”,那么掌心处便是台怀镇。

台怀镇是五台山景区的地理中心和食宿大本营,大部分寺庙也都集中在这里,是游客的必到之处。

游玩五台山一般吃住在台怀镇,行程三天较为适宜,时间不赶,也基本可以把主要的寺庙都看完。

来到五台山必做两件事,一是去各大寺院礼佛祈福,二是朝拜五台(大朝台),推荐其中两天去寺庙礼佛祈福,一天朝台。

门票参考:125元

建议游玩时间:2—3天

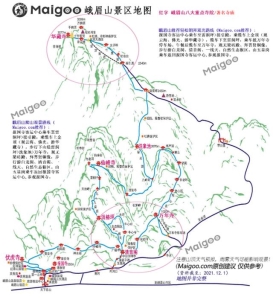

四川峨眉山

图片来自网络,侵联系删

位于四川峨眉市西南。

《峨眉郡志》云:“云鬘凝翠,鬒黛遥妆,真如螓首蛾眉,细而长,美而艳也,故名峨眉山。

”

对于峨眉山名的来历,众说纷纭。

早在春秋战国时期,峨眉山就闻名于世。

而峨眉最早名见于西周,据晋代常璩撰写的《华阳国志蜀志》。

峨眉山自春秋战国以来,已有2000多年的历史,素有“峨眉天下秀”之称。

峨眉山拥有深厚的佛教文化,被称为“普贤菩萨的道场”。

山中众多的寺庙,让这里充满了佛陀的气息。

山中的景色极美,四季各有美景可看。

随海拔不同,分为低中高三个区。

登顶金顶远眺,视野宽阔,景色壮丽,有一览众山小的气势。

门票参考:旺季160元,淡季110元

建议游玩时间:1—3天

浙江普陀山

图片来自网络,侵联系删

普陀山又称补陀洛迦,为中国佛教四大名山之一。

是中国四大佛教名山中唯一座落海上的佛教胜地,既有悠久的佛教文化,又有丰富的海岛风光。

素有“海天佛国”“南海圣境”之称。

相传为观音菩萨应化的道场,佛教认为观音菩萨是慈悲和智慧的象征。

据传唐代大中年间(公元846年)天竺僧人上岛亲睹菩萨现灵说法,并让以七色宝石,佛教年传,观音为阿弥陀佛的左胁侍,因之,普陀山被传为海天佛国。

南宋绍兴元年(1131)岛上佛教各宗统一归于禅宗。

从此,普陀山即为观音显灵的道场,又为佛教禅宗的圣地。

最盛时,大小佛寺达300余座,烟雨楼台,浪声梵音,山海兼胜,名满海内。

门票参考:160元

建议游玩时间:1—2天

安徽九华山

图片来自网络,侵联系删

九华山,古称陵阳山、九子山,为“中国佛教四大名山”之一,位于安徽省池州市青阳县境内,素有“东南第一山”之称,传说因唐朝李白《望九华赠青阳韦仲堪》诗:“昔在九江上,遥望九华峰。

天河挂绿水,秀出九芙蓉。

”而更名为“九华山”。

九华山以佛教文化和自然与人文胜景为特色,以地藏菩萨道场驰名。

九华山风景区由11大景区组成,九华山自山麓至天台峰,名刹古寺林立,文物古迹众多,尚存化城寺、月身宝殿、慧居寺、百岁宫等古刹78座,佛像1500余尊,藏有明万历皇帝颁赐的圣旨、藏经及其它玉印、法器等文物1300余件。

其中自唐代以来,有据可查的肉身近20遵(其中有三遵道士肉身)。

门票参考:160元

建议游玩时间:1—2天

中国佛教四大名山除了悠久的历史文化和浓厚的佛教文化之外,古建筑寺庙、佛像、法器更是数不胜数。

下一篇我将会着重介绍五台山最值得朝拜的寺庙,持续关注哦

宋代四大才女之一,吴淑姬有何代表作?

自古以来,写闺怨诗的文人墨客很多。

如冯延巳(一说)的“庭院深深深几许”,的“长安一片月,万户捣衣声”,龄的“忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯”…… 然而,无论男子怎样揣摩体悟,总不及女子自身的体会真实深切。

今天,就介绍一首女子写的闺怨词。

小重山·春愁 宋代:吴淑姬 谢了荼縻春事休。

无多花片子,缀枝头。

庭槐影碎被风揉。

莺虽老,声尚带娇羞。

独自倚妆楼。

一川烟草浪,衬云浮。

不如归去下帘钩。

心儿小,难着许多愁。

作者吴淑姬,与、朱淑真、并称“宋代四大女词人”(这是目前主流看法,也有个别看法认为不应当如此并称,本文主要还是看词,就不多加讨论这个问题了)。

从标题“春愁”二字中可以看出,本词正是写的“伤春”这种常见主题。

而在“伤春”背后,其实是女主人公对于自身命运的感伤。

据洪迈《夷坚志》记载,吴淑姬“貌美,家贫,为富民子所据”,因此,在那个封建时代,就有人去投诉吴淑姬的罪状。

如果是现代的话,被告应该是那个“富民子”才对。

后来,府衙官员见她才华卓绝,她也极力为自己解释,说不是自己主动的,自己是被逼的,如此,才得以释放。

只不过,因为这件事,在那个封建朝代,没有人愿意明媒正娶她,她只好委身做妾。

令人不禁心疼怜惜。

看着眼前的荼蘼将谢未谢,怎能不勾起词人内心的伤感之情呢。

“谢了荼縻春事休”,当荼蘼花完全凋谢的时候,春天也就结束了。

只不过,此时仍是暮春,仍然还有“无多花片子,缀枝头”。

“花片子”是词人自创的新词,跟“无多”搭配使用,以形容点缀在枝头的残花,十分形象贴切。

“花片子”其实就是“花”,就好像“丫头片子”说的就是丫头,即小女孩。

春天将息未息的时候,最容易让人发愁。

春光大好时,满目生机,心情愉悦,自然不会发愁;夏天来临后,绿树成荫,十里荷花,也不会像暮春时这么伤感。

这就好比“多情自古伤离别”一样,离别之时最难捱,而往前的在一起时,以及完全分别后相思之时,情感都不会那么激烈。

北宋宰相《鹧鸪天》记载,“不如饮待奴先醉,图得不知郎去时”,词中女子宁愿喝醉来逃避分别的那一刻。

“庭槐影碎被风揉”,此句中的“揉”字用得特别传神,既将风拟人化了,又将庭园中槐树斑斑驳驳的影子写得生动形象。

堪比“云破月来花弄影”的“弄”,“风乍起,”的“皱”。

已经有了树,又怎能没有鸟呢?“莺虽老,声尚带娇羞”,在视觉的基础上,加入了听觉,使得景象更加丰满立体。

同时,可能也是词中女主人公内心的写照,尽管青春年华不多,仍然期待跟爱人之间缠绵甜蜜的恋情。

然而,尽管心中无限向往,现实里还是只能“独自倚妆楼”。

这句应该是模仿了《望江南》的“梳洗罢,独倚望江楼”。

“一川烟草浪,衬云浮”,“一川烟草”很多人肯定不陌生,贺铸大名篇《青玉案》里的最后一句“一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨”,而这一句的前一句是“试问闲愁都几许?”,由此可见,“一川烟草”是回答“闲愁总共有多少”这个设问的,用来形容愁绪之多。

故吴淑姬此句也是抒发愁绪之多的,只不过,她略微创造性地加了一个“浪”,变成了“烟草浪”,能让人联想到风拂烟草的场面,更加具有动态美。

触景生愁,不如眼不见、心不烦。

“不如归去下帘钩”,也许放下帘勾,隔绝暮春之景,烦愁就不会那么多了吧。

毕竟,“心儿小,难着许多愁”。

最后一句,用心的小,衬托愁的多。

吴淑姬这首的《小重山》不算耳熟能详,但是亮点颇多,如果用心领会,对于我们理解欣赏其他的古诗词,当有所助益,值得一读再读。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

古时候有一座府邸到底有多难?四大铁律是老百姓必须面对的现实

许多中产阶级努力奋斗攒了一辈子钱,都换不来北上广等一线城市的栖身之所。

但是,回首中国历史,“买房难”这一问题并不仅仅困扰着现代人,它同样也让古代的普通人乃至文人官吏犯愁。

按理说,古代地广人稀,不应该存在这种困扰,那么是什么原因使得拥有一间自己的住所都成为了一种难事?其第一个原因——战乱,和现代社会不同,除了歌舞升平、热闹非凡的都城附近,大多数人都生活在乡村郊外,一旦发生战乱就容易变得居无定所,跟随着多数人进行逃难,很容易形成大规模的人口迁徙,这时候住房就会变得相当紧张。

而且就算是有着太平盛世称号的,他们的百姓也不能完全地避免战乱。

例如由于爆发了,一年内搬了四次家,他这期间没有工资,全靠朋友的资助和自己的辛勤劳作才拥有了自己的茅草屋。

如果杜甫有朋友圈,那天他一定会感叹“我什么时候才能拥有几千所房子,这样就能装下这天下贫寒的读书人”《茅屋为秋风所破歌》可以说是杜甫对于房子渴望的真实写照了。

第二个原因——城市扩建,例如北宋时期的开封,由于城市发展速度较快,导致外来人口陡增,这样朝廷必然会强制皇城脚下的百姓离开,必要的时候还会动用“特殊手段”,据史料记载,那时候的“拆迁款”折合成现在的人民币仅为四万多元,首都的百姓一定是双眼含泪的离开自己的家。

第三个原因——皇亲国戚的强占,由于古代的住房政策是“按人头来”,普通的三口之家有一亩的地基,而身份低贱的更甚,五口人才有一亩的地基。

如果建造房屋超过了范围会怎么样呢?一般普通人家都不会强占他人土地,但是不排除有些皇亲国戚和朝廷命官,利用职务之便只手遮天,他们又有钱又有权,建造购置大量的豪宅,强占普通人家的土地,被占者只能忍气吞声。

而这些人造了房子也不是留给自己住,一般就是出租,所以要价甚高。

最后一个原因就是工资低,比如白居易,在长安“北漂”了二十年,每个月的工钱虽然过万,但是由于京中房价过高他还是买不起房子。

而且因为官职低,朝廷并没有安排他入住官舍,所以白居易还写诗还自嘲“连蜗牛都不如”。

一般史书记载的都是要臣的事,普通人家的房子忧愁市暂且不提。

为办公,供吃供住是必不可少的。

例如的宰相李日知他买不起房,于是就住在自己的办公场所,这一住就是几十年。

虽然朝廷供吃供住,家具等一应俱全,但是等到卸任或者调任时,这些杂物还是公家的。

就像是的老婆将公房内的一把睡习惯的藤床带走了,也被后来的官吏给要了回去。

这种情况就是到了后来的元、明、清三朝也没有好转。

官员买得起房子了,但是却不敢买,因为有明文规定,“不得于任职地购置私宅”,就是为了防止官员强占民房,引起公愤。

其实在中国的传统观念中,房子不仅仅是个住所或者是吃饭的地方,它更多的是“家”,是一个温暖的地方,只有真正拥有了这个建筑物,才觉得有一定的安全感。

这也是从古至今,人人都对购房的原因吧。

随机文章为什么商朝又称殷商或殷朝呢?史上最离奇越狱!3人靠假发、汤匙,逃离鲨鱼围绕的“恶魔岛”,50年后还寄信来自首…他们为什么把纽约变成美国的首都?木星大气层有多可怕,惰性气体是太阳的3倍真实的孙悟空有多凶残,屠杀千余猎户吓死黄袍怪无辜儿子迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!