厨房里有个“细菌窝”:很多人都没洗过

我们都知道,很多微生物是怕热的,那么问题来了,在微波的作用以及这么高的温度下,细菌等微生物还能存活吗?如果微波炉能消灭微生物,那它拿来灭菌吗? 接下来,咱们就详细聊聊。

使用微波炉加热食品(来源:作者

【千问解读】

我们在家使用微波炉加热食品时,除了会留意那“叮”的一声,还会小心端食物出炉时别被烫到,因为微波炉加热过程中能够让舱内被加热物产生高温。

我们都知道,很多微生物是怕热的,那么问题来了,在微波的作用以及这么高的温度下,细菌等微生物还能存活吗?如果微波炉能消灭微生物,那它拿来灭菌吗? 接下来,咱们就详细聊聊。

使用微波炉加热食品(来源:作者 AI 生成)

微波炉能杀死微生物吗?

先说答案:能杀死部分微生物。

微波炉的主要工作原理是利用微波(通常是 2.45 GHz 的电磁波)使食品中的水分子振动。

这种振动导致分子之间的摩擦,从而产生热量。

当微波照射食物时,食物内部的水分子会迅速吸收能量并开始振动,导致温度上升。

而高温是杀死微生物的主要机制。

当温度达到微生物的耐受极限1316世界之最(通常在 60C 以上),蛋白质和其他重要的生物分子会变性,导致微生物死亡。

与传统的加热方式有所不同,微波能够穿透大部分食物并加热内部,而不仅仅是加热表面。

这种加热方式能够更有效地将食品加热到足够高的温度,杀死食品内部的微生物。

微波炉可以靠高温杀死食物中的细菌(来源:作者 AI 生成)

诸多研究也表明,微波炉可杀死部分微生物,如大肠杆菌、粪肠球菌、产气荚膜梭菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌属和李斯特菌等微生物。

这里需要特别提醒的是,微波炉能杀死一些微生物,但不代表用微波炉加热能作为一种理想的消毒手段。

微波炉能把微生物杀光吗?

先说答案:不能!

西班牙瓦伦西亚大学的科学家们,对 30 台来自不同环境的微波炉进行取样,包括家庭、办公室和实验室的微波炉。

通过对这些微波炉内表面进行拭子采样,然后将样本培养在培养皿中,观察是否有微生物生长。

他们还使用 DNA 测序技术来分析样本中的微生物种类和多样性。

这项研究的目的之一在于弄清楚微波炉真的能够完全消灭微生物吗?

在微波炉中发现微生物(来源:网页截图)

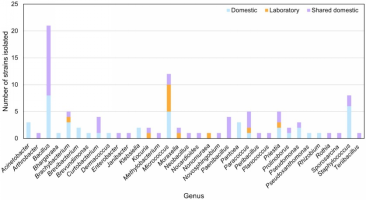

结果研究发现,微波炉恐怕不能起到良好的灭菌效果,因为这些微波炉内,存在大量的微生物群落,包括多达 101 种不同的细菌菌株。

其中主要包括常见于人类皮肤和厨房表面的芽孢杆菌、微球菌和葡萄球菌等。

这些细菌在所有类型的微波炉中都被发现,但家用和公共使用的微波炉中,这些细菌的数量相对较多。

研究者还发现了一些与食源性疾病相关的细菌,如克雷伯氏菌和短小单胞菌,特别是在家用微波炉中更为常见。

从生活中的微波炉中分离出来的主要菌属(来源:文献 3)

令研究者惊讶的是,他们竟然也在实验室微波炉中发现了极端微生物(extremophiles)。

这一发现不仅挑战了微波炉完全杀菌的传统观念,还揭示了这些极端微生物可能具有潜在的生物技术应用价值,例如用于清理有毒废物等环境修复工作。

什么是极端微生物?

极端微生物是指那些能够在极端环境下生存并繁殖的微生物。

这些环境通常对大多数生物来说是无法生存的,例如极高或极低的温度、极端酸碱度、高盐度、高压、强辐射以及极度干燥的环境。

极端微生物的存在挑战了我们对生命极限的认知,并揭示了生命在多种极端条件下的适应能力。

黄石公园中的嗜热菌(来源:Wikipedia)

在地球上一些极端环境中能看到这些微生物的身影,例如深海的热液喷口,那里温度可以高达数百摄氏度;南极冰层,温度可低至零下数十摄氏度;以及高辐射的核废料存储区域。

极端微生物能够通过独特的生理和生化机制,如形成耐受极端条件的蛋白质或细胞膜结构,来在这些极端环境中生存。

这种生存能力使它们能够在其他生物无法生存的条件下维持生命。

在微波炉(特别是在实验室微波炉中)中发现的这些微生物,其中一些种类确实具备极端微生物的特性,例如异常球菌属(Deinococcus)、薄层菌属(Hymenobacter) 和鞘脂单胞菌属(Sphingomonas)的细菌,这些微生物在极端环境中具有很强的生存能力。

它们与生活在火山口附近等极端环境中的微生物也有一定的相似性。

虽然这些微生物通常生活在极端环境中,但在自然界中也有广泛分布,并通过日常接触进入家庭环境。

这些微生物可能通过空气、灰尘、食物残渣或水源等外部环境进入微波炉。

例如空气中悬浮的尘埃颗粒和水分子往往携带各种微生物,尤其是在日常使用中,微波炉门的开闭会使得空气流动,从而将这些微生物引入微波炉内部。

微波炉中也存在一些常见的相对比较耐高温菌种,例如某些芽孢杆菌属(Bacillus) 和假单胞菌属(Pseudomonas),这些菌在生活中也较为常见,但在微波炉内由于特定环境因素的影响,其耐受能力得到了进一步选择——能活下来的都是更能抵御微波炉中极端环境的。

看到这里可能有些朋友开始担心了,极端微生物连微波炉加热都撑得住,感染人那还了得,会不会变成“超级细菌”?这其实就多虑了。

极端微生物会威胁健康吗?

同样先说答案:基本不会。

目前在微波炉中发现的极端微生物,虽然能够在极端条件下生存,但这并不意味着它们能感染人类让人患病。

实际上,大多数已发现的极端微生物在人体内的生存能力较低,因为人体内的条件“不够极端”,不是最适合它们生存的环境。

没有证据表明微波炉中的极端细菌会感染人类(来源:作者 AI 生成)

目前也没有证据表明微波炉中的极端环境,会筛选出具有抗药性的病原体。

因为超级细菌通常指的是那些由于滥用抗生素而发展出耐药性的病菌。

而微波炉中的极端微生物虽然能够在恶劣条件下生存,但这和能耐抗生素完全是两回事。

不过,需要指出的是,如前文所说,微波炉中除了极端微生物外,还存在一些咱们日常生活中常见的细菌,其中部分确实可能致病,因此科学家建议,尽管极端微生物目前不会直接对人体构成威胁,但定期微波炉等生活用品依然是必要的,这可以减少微波炉内微生物的数量和种类,降低潜在的健康风险。

参考文献

[1]Raghupathi, Prem Krishnan, et al. "Microbi1316世界之最al diversity and putative opportunistic pathogens in dishwasher biofilm communities." Applied and environmental microbiology 84.5 (2018): e02755-17.

[2]Vilanova, Cristina, Alba Iglesias, and Manuel Porcar. "The coffee-machine bacteriome: biodiversity and colonisation of the wasted coffee tray leach." Scientific reports 5.1 (2015): 17163.

[3]Iglesias, Alba, et al. "The microwave bacteriome: biodiversity of domestic and laboratory microwave ovens." Frontiers in Microbiology 15 (2024): 1395751.

[4]Woo, Im-Sun, In-Koo Rhee, and Heui-Dong Park. "Differential damage in bacterial cells by microwave radiation on the basis of cell wall structure." Applied and Environmental Microbiology 66.5 (2000): 2243-2247.

[5]Vilanova, Cristina, Alba Iglesias, and Manuel Porcar. "The coffee-machine bacteriome: biodiversity and colonisation of the wasted coffee tray leach." Scientific reports 5.1 (2015): 17163.

[6]Speirs, J. P., A. Anderton, and J. G. Anderson. "A study of the microbial content of the domestic kitchen." International Journal of Environmental Health Research 5.2 (1995): 109-122.

[7]Van Den Burg, Bertus. "Extremophiles as a source for novel enzymes." Current opinion in microbiology 6.3 (2003): 213-218.

[8]DasSarma, Shiladitya, and Priya Arora. "Halophiles." e LS (2001).

[9]Baker-Austin, Craig, and Mark Dopson. "Life in acid: pH homeostasis in acidophiles." Trends in microbiology 15.4 (2007): 165-171.

盘点中国历史上最有个性十个墓志铭,或浪漫,或幽默,或哲理

No.1 韩信:十字一生 “生死一知己,存亡两夫人。

”这是韩信修墓祠旁的一副对联,寥寥十个字,概括了韩信一生中的重大经历。

“生死一知己”,指的是。

当年韩信一直未得重用,负气出走,萧何月下追韩信,并推荐给。

后屡建战功,被封为淮阴侯。

刘邦称帝后,猜疑韩信,韩信与夏阳侯陈豕希密谋造反,此事被萧何识破,诱韩信到长宫中,被斩首。

所以后人说韩信是“成也萧何,败也萧何”。

“存亡两妇人”,第一个妇人指的是漂母。

韩信从军前,贫困潦倒,食不果腹,差一点饿死。

多亏遇到一位善良的洗衣妇,将韩信接回家中,将养十数日,才保住了生命,才有了后来的“封侯拜相”。

第二个妇人指的是,韩信谋反未成,萧何诱捕成功,被吕后斩首。

NO.2 :无字碑 历代的帝王将相无不希望死后能,武则天作为唯一一个女,墓碑上却空无一字,一直都是一个谜。

是自认为功德非文字所能描述,还是自知,不愿再写? 大概也只能留待世人评说了吧。

NO.3 张岱:细数爱好 张岱是公认成就最高的文学家,以下选自他的《自为墓志铭》,如此不吝笔墨地细数爱好,也是让人看醉了。

“蜀人张岱,陶庵其号也。

少为纨绔子弟,极爱繁华,好精舍,好美婢,好娈童,好鲜衣,好美食,好骏马,好华灯,好烟火,好梨园,好鼓吹,好古董,好花鸟,兼以茶淫橘虐,书蠹诗魔,劳碌半生,皆成梦幻。

年至五十,,避迹山居。

所存者,破床碎几,折鼎病琴,与残书数帙,缺砚一方而已。

布衣疏莨,常至断炊。

回首二十年前,真如隔世。

” NO.4 无名氏:悲催的人生 “初从文,三年不中;后习武,校场发一矢,中考官,乱棒逐之出;遂学医,有所成。

自撰一良方,服之,卒。

” 这人也算是倒霉界的极品了,习文不能中,天资不佳尚可谅解,运气差到打不中目标却能打中考官就只能呵呵了。

不过最后从医却是为自己的事业献身了,自己撰写出一个良方,以身试药,真是业界良心啊。

NO.5 王国维:大家之作 王国维逝世一周年忌日,清华大学立纪念碑,碑文由陈寅恪撰,林志钧书丹,马衡篆额,梁思成设计。

先生虽去,其风犹存。

“……其词曰:士之读书治学,盖将以脱心 志于俗谛之桎梏,真理因得以发扬。

思想而不自由,毋宁死耳。

斯古今仁贤所同殉之精义,其岂庸鄙之敢望。

先生以一死见其独立自由之意志,非所论于一人之恩怨,一姓之兴亡……” NO.6 聂耳:亡灵之歌 聂耳的墓志铭引自法国诗人可拉托的诗句:“我的耳朵宛如贝壳,思念着大海的涛声。

” 空灵的诗,最美的音乐,走过聂耳的墓碑,好像都能听到亡灵的歌声。

NO.7 沈从文:遗作为文 沈从文的墓正面,用了先生遗作《抽象的抒情》中的一句话:“照我思索,能理解我,照我思索,可认识人”。

墓后面,有张充和写的两行铭文:不折不从,星斗其文。

亦慈亦让,赤子其人。

这是一首是藏尾诗,即“从文让人”。

NO.8 陈景润:数字达人 有名的数学家陈景润的纪念碑近年落成,碑的外形为阿拉伯数字“1”与“2”叠加在一起,象征着陈景润在哥德巴赫猜想研究中所取得的(1+2)的重大突破;在底座的黑色卧碑上镌刻着被国际数学界命名的“定理”。

类似的墓志铭还有16世纪德国数学家鲁道夫,他把圆周率计算到小数后35位,是当时世界上最精确的圆周率数值。

在他的墓碑上就刻着:“π=3.14159265358979323846264338327950288”。

还有物理学家玻尔兹曼,他生前发现了热力学第二定律的统计解释,他的墓碑上只写着他发现的公式“S=KlnΩ”。

NO.9 骆一禾:年轻的灵魂 中国诗人骆一禾是海子诗歌卓越的阐释者,去世时年仅28岁。

他的墓碑上,刻着自己的诗句:“我的心是朴素的,我的心不占用土地。

肉体埋于地下,总会腐烂,人来于虚无,归于尘土,本就无所谓矫饰,诗人的谦卑可见一斑。

NO. 10 功:自撰墓志铭 著名书法家启功因病逝世,享年93岁。

生前自撰墓志铭:中学生,副教授。

博不精,专不透。

名虽扬,实不够。

高不成,低不就。

瘫趋左,派曾右。

面微圆,皮欠厚。

妻已亡,并无后。

丧犹新,病照旧。

六十六,非不寿。

八宝山,渐相凑。

计平生,谥曰陋。

身与名,一齐臭。

随机文章左传——既是【史学】名著,也是【文学】名著阿帕奇战斗机杀伤力惊人,海湾战争中摧毁500辆坦克火山爆发为什么有闪电,烟尘摩擦带电遇冷空气形成(宛如世界末日)马斯克的超级高铁时速,从纽约到华盛顿特区仅需要29分钟百慕大三角是真实的存在吗,美国作家写软文造谣/为了吸引眼球迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

帝王的帽子为什么有个小帘子?有什么作用呢?

在古代,帽子我们一般说成“冕”。

基本上每个大臣都会戴帽子。

如果一个人的官位上去了,在古代当中他的意思就是要进行加冕,帽子其实就是他的身份象征。

所以在中国古代帽子在一定程度上代表了人在社会地位位置高低,区分官员高低分层的这么个概念。

然而皇帝的帽子是更加的富丽堂皇,我们在电视剧或者电影当中经常能够看到,在一些戏剧里面中国古代的皇帝穿着是相当的雄伟,不管是服侍还是帽子。

在正常的一个场合下,帝王都是需要佩戴前后像珠帘那样的帽子,代表了那个会议的重要性和尊重性。

这种像门帘一样的珠子,叫做“旒”,所以,帝王的帽子叫做“冕旒”。

在以前的时候,凡是上古时代,不管是帝王,诸侯,还是卿大夫,参加盛大的祭祀仪式都是需要佩戴 “冕旒”。

这个也不是只有皇帝才能带,因为在古代的时候,朝廷上只要有一定等级的官员,都是需要佩戴的,只是说外形有区别罢了,但是这个形式是不能缺少的。

当时根据等级来制定下垂下来的珠子的个数,来区分皇帝与臣子。

但是区别于皇帝,皇帝的一般为12串,而诸侯等一般是十串。

在后来改成了九串,代表着的意思。

“旒”,主要是针对贵族,让皇宫贵族的言行举止各方面都能够起到规范带头作用。

时刻提醒他们,保持行为端正,大方,高雅的姿态,并且还要行得正坐得端。

在当时只要带上“冕旒”,如果有什么急事走路太急,很容易就会被珠子“打脸”,如果你走路,那么垂下的珠子,就会在眼前左右晃动,影响视力,甚至也会被“左右打脸”。

而且皇帝的”皇冠“为了彰显皇家气质,当然要看起来匹配其身份,别看前面那些珠子,那些可也是价值不菲,就跟我们现代人喜欢戴首饰差不多吧,只不过古人喜欢装扮在头上。

所以在当时,“冕旒”,就迫使了帝王们抬头挺胸,这种形态也就造就了帝王们的风度,对于帝王家来说也是需要这么做的,毕竟要起到带头作用。

然后就是,帝王的“冕旒”,珠子数量肯定是最多的,无可厚非。

当时帝王带的冕旒基本是可以遮挡住帝王的脸,因为在当时来说,脸是很重要的,帝王的面目可不是一般人可以看到的。

当加上长长的珠帘,很好地做到了这一点。

然而挡住面目表情,在朝堂议事的时候也就不会让大臣看到帝王面部的表情,也就猜测不到帝王当时的真实状态,使帝王有高深莫测的形象。

直到秦汉时期,“冕旒”帽子才真正专属于帝王家,大臣们已经没有资格去使用。

随后到了,“冕旒”,就慢慢被淘汰了,毕竟带起来比较复杂,遮掩视线,很不方便。

所以宋朝就改革了帽子,到了,“冕旒”,就彻底退出了历史舞台。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。