拜占庭帝国那么富有为何人口跟不上

当时主导东征时,拜占庭帝国其实非常的富裕,完全不缺钱,说他是西方土豪都不为过。

但是很有趣的是,拜占庭再人口上却总是跟不上,而且士兵也不多。

那么如此富裕的拜占庭为何会缺乏士兵和人口呢?那么接

【千问解读】

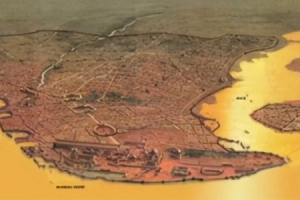

说起历史上的拜占庭帝国,也可以理解为东罗马帝国,这个帝国主导了第四次十字军东征。

当时主导东征时,拜占庭帝国其实非常的富裕,完全不缺钱,说他是西方土豪都不为过。

但是很有趣的是,拜占庭再人口上却总是跟不上,而且士兵也不多。

那么如此富裕的拜占庭为何会缺乏士兵和人口呢?那么接下来我们就一起来了解一下。

拜占庭人是一个文化概念,而不是单纯的血缘关系,拜占庭人的观念一度非常开放,它也可以算是一个普世帝国。

拜占庭帝国的很多皇帝都是罗马敌人的后代,比如一心想恢复罗马帝国查士丁尼一世就是斯巴达克斯的同族,而和查理曼大帝PK过的尼基弗鲁斯一世甚至是阿拉伯人的后代(信奉基督教的加萨尼王国后裔),著名的马其顿王朝基本上都是亚美尼亚人后代称帝。

拜占庭人继承了当年罗马帝国的观念,把认同于自己的政治观念和文化传统的人都看作是自己人,很多拜占庭名门都是希腊人和小亚细亚出身。

拜占庭人的政治观念很简单,那就是老子就是罗马帝国继承人,住在罗马城里的都是一群渣渣(尼基弗鲁斯二世的吐槽),西方自称国王的那批人更是野蛮人暴发户。

但文化观念嘛,就非常有争议了。

拜占庭帝国作为罗马继承人,核心的文化观念居然是古希腊的,只有出身在拜占庭核心领土上讲希腊语熟悉希腊文化的东正教徒才被当作是拜占庭人。

拜占庭少年也要像当年的雅典公民一样从小学习希腊史诗,只有熟练掌握了希腊文修辞和逻辑人才能充当高级官员,但古希腊城邦公民战士的培训方法却被他们放弃。

自从查士丁尼以后,拜占庭皇帝就以希腊语作为主要语言,希腊语成了拜占庭官方语言。

到希拉克略时代,军方人士最重要的语言也变成了希腊语,其次就是亚美尼亚语(希拉克略本人就是亚美尼亚后裔)。

因为语言的关系,诺曼人、阿拉伯人都轻蔑地把拜占庭人叫做希腊人,一副“你也配罗马”的嘴脸。

拜占庭文化的第二个特点就是非常讲基督教的政治正确,达到了走火入魔的程度。

和西方的野蛮人同行不同,不少拜占庭皇帝自己就兼任最高宗教首脑,对宗教问题不是一般的看重。

拜占庭东正教教会拥有全国三分之一的地产,对政治军事的影响力很大。

在拜占庭的危机时刻,拜占庭皇帝也下得了狠手,愿意破坏圣像,筹集军费。

拜占庭教会也很识时务,在拜占庭遭到波斯入侵时主动烧钱给希拉克略皇帝,成了拜占庭军队的天使投资人。

如果拜占庭皇帝被废除,他也会被刺瞎双眼,扔到修道院中。

拜占庭讲究基督教的政治正确一大后果就是把东正教地位捧得特别高,对异端的打击很严重,帝国一方面缺乏人力资源,不惜引进各族好汉;另一方面又不惜把忠于自己的族群赶出去,最典型的例子就是亚美尼亚人和埃及的科普特人。

亚美尼亚军人是拜占庭军队的主力之一,在11世纪仅仅是被扫地出门的亚美尼亚人就有五万人。

亚美尼亚军人多,质量还高,希拉克略、巴西尔一世等著名猛男君王都是亚美尼亚人,亚美尼亚人还善于经商做生意,赚钱的本事能媲美犹太人。

但就是这么一个族群,仅仅因为他们信奉一性论基督教就被拜占庭人看作是异端,不惜把他们赶出帝国。

埃及的科普特人也是最古老的基督教教徒,最早的新约圣经就是在埃及完成的,最早的修道院也出现在埃及,但埃及的科普特人也和君士坦丁堡的东正教首脑有了分歧,因此成了打压对象。

拜占庭帝国的政治正确还延续到了王朝末年,在奥斯曼人日已逼近时,拜占庭人还在搞族群分裂,只因为信仰分歧大把拜占庭人都失去了公民资格。

拜占庭的钱虽多,但主要在贵族和教会手中,平民的生育率并不比其他民族高。

拜占庭帝国还时不时把大量异端顺民开除国籍,核心人口自然上不去。

如果光绪帝王没有死的话 他能不能挽救已经濒临灭亡的大清帝国呢

那一年是1908年。

没想到一天以后,那位著名的慈禧也随之死去,而在这之前,她已经整整控制了清廷高达50多年。

那么有朋友就有疑问,如果当年光绪没有被毒死,那么,按他的做法,没有了慈禧从中作梗,他能不能挽救已经濒临灭亡的大清帝国呢? 在光绪死之前,他已经被慈禧软禁于瀛台差不多有十年之久,平时没事可做,甚至一度玩起了个人爱好,比如说修修钟表如此无聊过日子。

当然,有时候他也看一下医书,其实他的内心是不平静的,如果有机会出来,他的第一个想法就是杀了当时的袁世凯。

因为他知道,如果袁世凯死了,那他训练出来的军队就会落到自己的手上,到时候自己想做什么都可以了。

其实对于光绪而言,这个皇帝还是不错的。

不过当时他所处的环境不好,说实话比不上当年的日本。

日本的天皇就是明治,在海战之前,他一直想法子鼓励大家努力奋斗,希望大家能够凑钱买下战舰,以至于自己跟大家一样,每餐都不吃肉,甚至对于粮食也是非常节省,一般只能吃个半饱而已。

当时的光绪就想这么做,可是母亲,也就是却把权力控制在手上,由不得他发挥才能。

更令他气愤的是,辛苦得来的海军经费竟然被挪去花掉了,用来修了一个观赏用的园子。

原本他可以大发脾气的,但在当时的政治环境下,他不得说一个不字,也不能有任何意见,反而是陪着笑脸点头答应。

甚至曾经有骗他说,外面一个鸡蛋至少要花30两银子,他也不懂,当听到别人说今天的早餐吃了4个鸡蛋,他就觉得人家非常奢侈,如此的笑话在光绪身上发生太多了。

另外,光绪这个人的情商也不行,不懂得如何处理复杂的人际关系 。

尤其是做事性格非常容易激动,对于自己不认可的事情,他是不会妥协的。

所以在这种情况下,他碰到的苦头就更多了。

不仅没有处理好与慈禧之间的关系 ,而且对于后宫的关系也不懂得如何完美处理。

其实,当年慈禧曾经考虑过在光绪亲政以后慢慢放权,但最后还是不放心,发现这个人不会审时度势。

也就是说,即便是光绪掌了权,最后的结果可能会更糟。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

古时候纸张非常珍贵 那么古人上厕所都用什么东西擦屁股

俗话说,人有三急,上厕所虽然说起来不雅,但确是每天都需要解决的事情,不过如今都是以厕纸来清洁,而古代又该怎么办呢?现代人听了,可能无法接受。

厕筹配合开裆裤,不忍直视。

在古代,纸张非常珍贵,改进纸张就得以封侯,如果有人敢拿纸张来擦屁股,绝对会被当成是顶级的败家子。

因此,不论是百姓还是王侯将相,他们在擦屁股上面,只有寥寥几个选择,其中主要的选择就是厕筹。

所谓厕筹,就是打磨光滑的竹片,而通常来讲,厕筹没有纸张的吸附力,擦屁股肯定擦不干净,而东汉以前,之所以要蹲坐,是因为穿的是开裆裤,想想看,上完厕所,排泄物没有擦干净,穿着开档的裤子一路走,画面太美,不忍直视。

当然,除开厕筹,还有拿丝绸或香巾擦屁股的,唯有富贵人家才用得起。

不过对古人来说,这也是没办法的事情,纸张那时候连世家都十分珍惜,不要看迁都的时候对烧书满不在乎,那是因为不是他自己的东西,当然不心疼。

对古人来说,纸张是很神圣的,即便是世家子弟,也没谁敢以纸张来擦屁股,要知道古人对周礼十分推崇不说,尤其不满斯文扫地之事,在明清时候,如果你传出以纸张擦屁股的事情,士林声望干脆就别要了。

竹简则不然,每天批阅的奏折都是一车一车地来计算,竹简刻字少,有时候还专门给厕筹上刻字,有次,芒砀山的古墓中出土了竹简,经过检测才知道以前是被当作厕筹在用。

道在屎溺:可惜古人不认可。

《庄子》曾经说“道在屎溺”,不过即便是黄老之学的人,也不是特别中意,对于如厕,总是会有各种雅称来委婉表达,像是“更衣”一词,也曾被用以形容如厕。

在《讨檄》中曾经说和李世民的关系是“曾以更衣入侍”,如果是伺候换衣服还好说,要是服侍李世民上厕所,说两个人之间没关系,估计没人相信。

其实上厕所是个很正常的事情,但是古代的文人总是自矜名节,不愿意运用俗称,就连钱财都要说成是阿堵物。

从厕筹到厕纸,其实是个文明变迁的过程,以厕筹来擦屁股,终究是生产力低下时候的无奈之举,如果有足够的纸张,肯定愿意用厕纸来擦屁股,所以即便是在屎溺之中,也蕴含着人生乃至于社会发展的哲理。

不论古今,认可庄子这个说法的人终归是少数,即便是现在,上厕所之类的话说出来,都有不少人觉得粗鄙呢。

怎么不想想,如果不是生产力发展,现在大家还不是只能用厕筹来擦屁股。

不过说真的,感觉古人日子过得真心不容易,吃的东西连调料都要省着用,还不说上厕所不习惯等问题。

如果要我穿越到古代,我肯定拒绝。

你会想穿越到古代吗? 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。