吴道子没有真迹传世,为什么还被称为"画圣"?

虽然吴道子的名气非常大,但是有一件很遗憾的事情,吴道子并没有一幅真迹流传下来。

这就更令人感到奇怪了,既然一幅真迹都没有传世,那么又为什么将他认为是画圣呢? 1.吴道子(约公元680~759年),又名道玄,东京阳翟

【千问解读】

古代也是有很多艺术家的,我国古代除了在文学方面有很高的成就之外,绘画也是其中一个,而在绘画界被人称为“画圣”的,就是唐玄宗时期的吴道子。

虽然吴道子的名气非常大,但是有一件很遗憾的事情,吴道子并没有一幅真迹流传下来。

这就更令人感到奇怪了,既然一幅真迹都没有传世,那么又为什么将他认为是画圣呢?

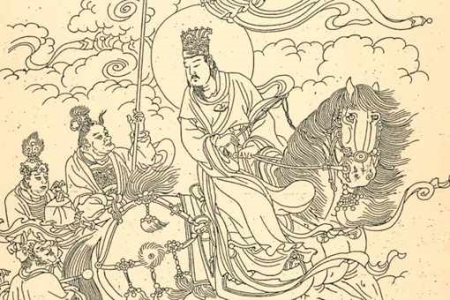

1.吴道子(约公元680~759年),又名道玄,东京阳翟(今河南禹州)人,他恰好生活在唐玄宗开创的盛唐时期,他是我国唐代、乃至是古代历史上一位成就卓著的大画家,被历代尊为“画圣”。

而令人奇怪的是,吴道子没有一幅绘画真迹流传下来,那他怎么还会被誉为“画圣”呢?

吴道子自幼孤贫,四处流浪,此时的大唐也正值盛世,文化、经济十分发达,诗歌、音乐、舞蹈、书法等各类艺术正交相辉映,互相影响并发展着。

当时的宗教艺术也很发达,因此,吴道子在一些寺院里的壁画留下了很多作品。

2.吴道子在长安、洛阳一带的寺院里所画的人物形形色色,没有一个相同。

他要求自己画的人物,不仅形似,而且还要神似。

吴道子初师唐初著名画家张孝师,后又推重南朝梁大画家张僧繇。

著名的草书大家贺知章、张旭是他的书法老师,大剑术家裴旻又是他的好友。

当时,张旭的书法、裴旻的剑术、吴道子的绘画号称“三绝”,与公孙大娘的舞剑一样令人叹为观止。

吴道子绘画的名声越来越大,被唐玄宗得知后,就召他进宫,授予“内教博士”,从此,吴道子成了一名宫廷画师。

这样,吴道子又流传下了许多在皇宫内的故事。

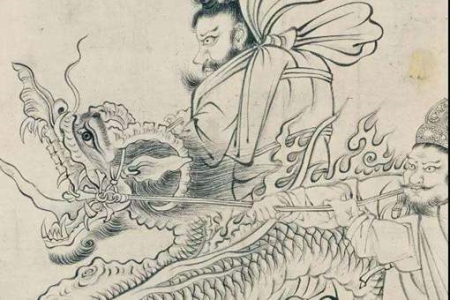

相传,吴道子曾在皇宫内画了一幅五龙图,每当天色阴沉快要下雨之时,壁画上的龙就像活了一样,张牙舞爪,鳞甲飞动,大有翻云搅海之势。

3.有一次,唐玄宗想看嘉陵江水,就命吴道子去写生。

吴道子去嘉陵江漫游了一趟,可并没有作画就回到了长安,然后,他只花了一天的时间,挥挥洒洒就把嘉陵江三百里的山山水水概括地全部画完。

后世的水墨山水画,用的就是吴道子的这种画法。

而唐代另外一个画家李思训(651-716年),用工笔画法去画嘉陵江水,细致描绘下来,花了几个月的时间。

还有一次,唐玄宗得了疟疾,昏昏沉沉地看见一个小鬼来宫里偷了杨贵妃的紫香囊和玉笛,正想绕殿逃走。

忽然看见一个奇异的大鬼追来,把那小鬼捉住后吃掉。

唐玄宗急问他是何人,那个大鬼回答说:“我乃落第举人钟馗,专为人间除妖孽。

唐玄宗听完即可醒来,顿时感觉疾病痊愈,便把吴道子召来,述说了梦中所见大鬼的样子,命他将钟馗画出来。

吴道子当即将画绘成,唐玄宗看后惊呆了,说:”简直和我梦中所见不差分毫!“这便是古代家家户户所挂用来镇宅辟邪的钟馗像。

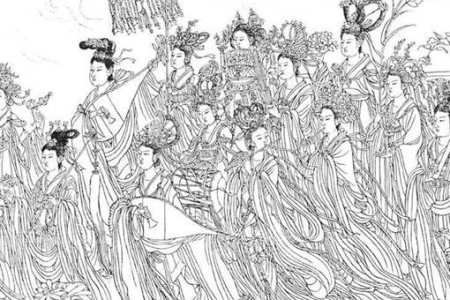

吴道子在寺庙里所画人物身上的衣带,飘飘若飞,人们称赞这是“吴带当风”。

他在唐玄宗所建的玄元皇帝庙里,依据真人画的千官像,器宇轩昂。

大诗人杜甫到庙里看到画,还专门写了一首五言长诗《冬日洛城北谒玄元皇帝庙》,里面赞道:“画手看前辈,吴生远擅场。

森罗移地轴,妙绝动宫墙。

五圣联龙衮,千官列雁行。

冕旒俱秀发,旌旆尽飞扬。

”

令人惋惜的是,目前还没有确定有吴道子真迹的作品流传于世,据说,吴道子的画作在北宋时期就已经比较罕见了,更无论说又过了一千多年的现在。

现在所传的吴道子画作,也都是后人临摹的作品。

即使如此,吴道子仍以独特的艺术风格开创了一个新的画派,他的风格被称为“吴家样”,他的着色法被称作“吴装”,人们奉他为“画圣”,后世的画家、雕塑家、漆绘匠作们莫不把他当做祖师爷来供奉,千百年来,其声誉罕有能与之比肩者。

刘禅乐不思蜀的真相是什么?他为什么没有反叛?

刘禅的事迹广为流传,也因为“此间乐,不思蜀”这句话,刘禅成为了昏庸无能的代表,在后人的讨论评价中,刘禅这样做的目的无非就是保全自己性命,实行韬光养晦之计,不得不让人们佩服刘禅的聪明。

但是这件事本身存在着很多的疑点,我们可以分析一这件事情的真伪。

才智过人,识人颇准 首先说一下这件事情的两个主人公,司马昭与刘禅,历史上的司马昭绝对是个很聪明、并且知人善任的人,在名将钟会谋反事件中就可以看出一二。

在司马昭任用钟会伐蜀的时候,作为司马昭的心腹邵悌很是担心,既担心钟会灭不掉蜀国,又担心钟会有谋逆之心,但司马昭对钟会说的话表明早已看破事态后来的发展,体现了他看人的智慧。

司马昭认为钟会与自己对蜀国看法相同,灭蜀肯定能成功,“凡败军之将不可以语勇,亡国之大夫不可与图存”,司马昭认为蜀人因为灭国肯定吓得胆破,不可能与钟会共事,魏国将士因为灭掉蜀国后肯定会因为思乡心切,反对钟会的反叛。

后来果然事实如同司马昭预料的一样,钟会反了,魏国的将士多数没有跟从他的谋反。

刘禅大势已去,无反之能 回到刘禅身上,对于这样一个聪明的钟会,司马昭都能识破他的内心,预料事态后来的发展,难道还识不破资质平庸的刘禅吗?因此在司马昭的主观上来看,司马昭也根本不需要怀疑刘禅,刘禅已经不具备任何反叛的实力了,后来事实证明刘禅也没有反叛。

即使刘禅有反叛之心,也得能有反叛的实力才行,作为一个未死的亡国之君,当时在成都的时候刘禅有兵有将,还未到无路可走的地步,这时候的刘禅都决定投降了。

刘禅投降后在洛阳只有郤正、张通两个文臣,早就大势已去,也不再具备反叛的条件,刘禅自己也知道这一点,也不再想去兴风作浪、,所以司马昭完全没有必要来试探刘禅。

即使司马昭去试探刘禅有没有反叛的心,也用不着去问思不思念蜀地来试探,这种问题正常人都知道这是来试探的。

数次宴请,让人可疑 据《志》记载:“汉晋春秋曰:司马文王与禅宴……禅曰:「此间乐,不思蜀……左右皆笑。

” 在另一方面来看,司马昭举行宴会,宴请刘禅至少三次,魏国一个已经加了九锡的权臣数次去宴请一个亡国之君,这件事情本身就不合理。

在第一次宴会上,请人表演蜀技,别人都感伤落泪,刘禅嬉笑自如。

紧接着就是“他日”,这肯定是第二次宴请了,第二次宴请时刘禅回答的“此间乐,不思蜀”。

然后就是郤正知道了这件事,去教刘禅怎么回答,然后是司马昭第三次宴请刘禅,又问这个问题。

这个时候的司马昭加了九锡,权倾朝野,而且此时也处在晋取代魏的关键时刻,司马昭就是闲的没事天天宴请这个已经毫无用处的安乐公,显然是说不通的。

在第一次宴会中司马昭看到刘禅的嬉笑已经说刘禅“人之无情,乃可至於是乎”,就是已经知道了刘禅不会思念蜀国了,然后又在第二次宴会中进行试探,本身就是,退一步说,假如第二次问得合情合理,司马昭不放心,在试探一遍,那第三次宴会中又问这个同样的问题,即使再次试探,也总该换个形式吧,总是这样喋喋不休的问这同一个问题能试探出什么来呢? 乐不思蜀这个故事来自于东晋时期习凿齿的《汉晋春秋》,这则故事在《三国志》中引用了习凿齿的《汉晋春秋》,同时期的陈寿对这件事只字未提,而东晋的习凿齿却在《汉晋春秋》中有完整记载,因此这个事件怎能不让人生疑。

所以,私认为乐不思蜀这个故事类似于《》,作品中运用了夸张的手法,将刘禅描绘成了一个昏庸不堪,只知于现状的形象,也符合安乐公的身份,反映了蜀国灭亡的原因,达到一种合情合理的统一。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

子午谷奇谋又没有可能会成功?诸葛亮不支持的真相是什么

下面小编为大家带来详细的文章介绍。

子午谷奇谋有没有成功的可能性,是有的。

且不说魏延是不是能占领长安,就说魏延率领5000奇兵突然出现在长安周边,那效果肯定不会比华夏震动差。

但是诸葛亮为啥不支持,我觉得要看诸葛亮的目的是啥。

第一次北伐的时候,我认为诸葛亮的核心目的不是击败曹魏,占领雍凉地区。

他最根本的目的是在军队中扶持。

诸葛亮常自比。

这是他自己说的。

管仲,诸葛亮之前中国政客心中偶像,的国相;乐毅,、之前中国军人心中偶像,大将。

自比管乐的意思翻译过来就是“出将入相”“建功立业”。

这四个字也是诸葛亮个人的政治理想——不要把“兴复汉室”套在他头上,他对汉室没有什么感情,至少他自己从未表达过。

为了这个政治理想,诸葛亮没有考虑过投效,因为曹操那边内政有,军事上阿瞒自己是绝对一把手。

也没有考虑过跟兄弟联手,孙家的人,更信任。

守着刘表,还跟刘表有姻亲关系,也没打算出山——一则刘表不成器,二则刘表更信任蒯氏兄弟和蔡家子弟。

他等的就是这样的主公:缺少一个谋主,身边猛将两三个,却没人给他出谋划策拿主意。

要实现他的政治理想,就要有军政大权,政治上,诸葛亮已经获得了丞相职位,是蜀汉当时一把手,军事上,他客没有绝对领导权。

倘若打起仗来,他可以是战争总指挥,但日常情况下,蜀汉的军队更多的在魏延、吴壹、这些人手里。

每一个将领都有属于自己的统帅军队的方法,只有战争时期才把总指挥权交给诸葛亮,这显然对他协调军队,实现政治和军事目标有影响。

所以诸葛亮想到的办法就是在军队中扶植代理人——马谡。

毕竟在日常时期,无论是魏延、李严甚至降将吴壹,他都缺乏正当理由来指挥控制。

马谡是的弟弟,马良是诸葛亮铁杆,马谡更是诸葛亮小迷弟,这样的人,扶植成军队里的代言人再合适不过了。

所以在第一次北伐期间,诸葛亮用马谡,哪怕先前刘备已经告诫过他不可以重用马谡,他还是选择了固执己见。

诸葛亮也不可能预见不到街亭一战的重要性,不可能不知道一旦的目的没有达成,他的整个北伐计划就会泡汤,但面对更合适的人选、魏延、吴壹等人,他还是选择了启用马谡。

为了保险,他还给马谡配备了王平作为副手。

这个安排的不合理之处,恰恰是解释诸葛亮动机的关键。

1.为什么不用魏延、吴壹、赵云? 2.为什么给马谡配王平作为副手? 作为整个战略计划最为关键的街亭一战,诸葛亮应该是深知其重要性的,而如此重要的一次战斗,按理说,派宿将去打,应该是更合理的选择,但诸葛亮偏偏选择了马谡——一个此前几乎从未真正统帅过军队的军事爱好者。

而诸葛亮深知这一战的利害关系,所以给马谡配了王平这样一个副手,并且叮嘱马谡要按照自己的安排行事。

王平在军队中的资历实际比马谡早得多,他出身曹魏军队,本来是降将,汉中之战时投降刘备方,后来一步一步的稳扎稳打,成为蜀汉军队中的实力派人物。

诸葛亮深知王平的能力和水平,按理说,即便是不用魏延吴壹和赵云,用王平去作为主将防守街亭,也比马谡更为保险。

这种安排的逻辑在哪里? 我们仔细想想其实就能知道,这样安排的最大受益者其实是马谡。

街亭防守战是整个第一次北伐最关键的一战,这一战实现了目标,等于第一次北伐就成了。

那主将自然是立了极大的功劳,在军中的地位自然会直线上升。

结果没想到马谡这个草包输的如此彻底迅速,第一次北伐彻底失败。

先扯了一大篇北伐失败的推测,其实是为了说明一个问题:为什么诸葛亮不支持魏延的子午谷奇谋。

实际上,子午谷奇谋之所以是奇谋,就是因为魏延太聪明了,而且成功率不低。

前已经知道曹魏在西北的防御松懈了,长安守将是,这人怯战无谋,连街亭都不守,又怎么会防守子午谷?因此魏延一旦真的从子午谷出兵,极有可能真的打到长安城下,无论长安是不是能拿下来,对于魏延自己来说,都是大功一件。

魏延在蜀汉的资历本来就不虚诸葛亮,再立下大功,以后诸葛亮要完全控制蜀汉军方可就难上加难了。

所以这个功劳一定不能给魏延拿去,必须给自己的小弟马谡。

实际上,我们看诸葛亮第一次北伐时期的种种安排,难以理解的事情很多。

在整体策略上,诸葛亮是保守的,他想先吞并雍凉地区,然后再推进到关中,稳不稳?基本是一步一个脚印的做法。

但到了关键时间点的关键战斗上,他的安排又极为冒险激进:面对防守街亭这么重要的任务,交给马谡这个基本上完全没有实际指挥经验的生瓜蛋子,还要马谡听从自己的遥控指挥,简直是不可理喻。

有说法是防守街亭是给诸葛亮消化投降的陇西三郡争取时间,如果真是这样,那安排马谡去守街亭就跟不可理喻了,马谡是做过地方行政长官的,消化三郡的工作正是马谡的对口。

退一步说,不用马谡去消化投降的三郡,也可以安排马谡去坐疑兵,让赵云来防守街亭。

再退一步讲,你让王平作为防守街亭的主将,让马谡做副将行不行? 但诸葛亮的安排是让宿将赵云去做疑兵,让马谡作为主将来面对增援而来的曹魏中军。

这里就有矛盾,无论怎么解释,都只能证明一个问题:诸葛亮的安排是错的,而且很大概率是故意这么安排的。

也就是说,诸葛亮很可能知道是错的,但他就是要冒这个险,而这个冒险的实际受益者必须是马谡。

冒险赌博总是有目的的,否则没人会去在这样关键的情况下赌博。

另一个角度分析,就是如果承认诸葛亮就是水平低,那这么安排就可以解释通,但显然诸葛亮水平不低。

而如果确认诸葛亮水平高,那这么安排就是别有用心。

我认为他的用心,就是给马谡刷经验,刷战绩,然后扶植为军方代理人,说不定诸葛亮戏中未来的雍凉都督,就是街亭立下大功的马谡。

这样才能解释通第一次北伐期间的种种不合理现象。

而接受了这种解释,我们就不得不面对另一个重要问题:诸葛亮首次北伐的真正意图。

前面说了,如果是以为蜀汉取得实际收益为主要目标,那诸葛亮就应该采取保守策略,确保真的,一步一个脚印,三郡投降之后派宿将防守街亭,然后尽快消化三郡地区,继而实现以三郡为基地的东征。

但现实问题是,如果不是这样呢? 如果诸葛亮首次北伐的主要目标就是为了扶植马谡,占据雍凉只是搂草打兔子呢? 那所有诡异操作都解释得通了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。