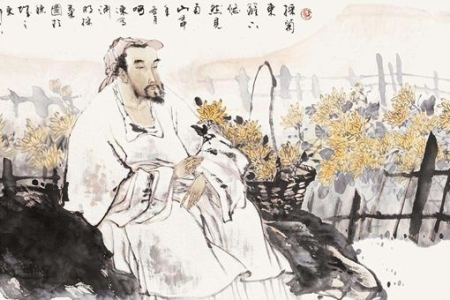

陶渊明为何5个儿子全是傻子?是因为他喜欢饮酒吗?

但是很多人对于陶渊明的儿子却并不是很了解,陶渊明一共有五个儿子,但是这些儿子很显然一个都不出名,但如果是寻常人也就罢了,偏偏都是傻子,这究竟是为什么?难道和陶渊明喜欢喝酒有什么关系吗? 1.陶渊明简介 陶渊明(352或365年—427年

【千问解读】

陶渊明我们都知道了,他的文学成就可以说是非常高的,他写的很多作品都流传于世,他对于当时社会的态度也赢得了后世人的赞扬。

但是很多人对于陶渊明的儿子却并不是很了解,陶渊明一共有五个儿子,但是这些儿子很显然一个都不出名,但如果是寻常人也就罢了,偏偏都是傻子,这究竟是为什么?难道和陶渊明喜欢喝酒有什么关系吗?

陶渊明(352或365年—427年),名潜,字渊明,又字元亮,自号“五柳先生”,私谥“靖节”,世称靖节先生,浔阳柴桑人。

东晋末至南朝宋初期伟大的诗人、辞赋家。

曾任江州祭酒、建威参军、镇军参军、彭泽县令等职,最末一次出仕为彭泽县令,八十多天便弃职而去,从此归隐田园。

他是中国第一位田园诗人,被称为“古今隐逸诗人之宗”,有《陶渊明集》。

义熙元年(公元405年)八月,渊明最后一次出仕,为彭泽令。

十一月,程氏妹卒于武昌,渊明作《归去来兮辞》,解印辞官,正式开始了他的归隐生活,直至生命结束。

此时的渊明,政治态度入于明确的时期,思想上也入于成熟的时期。

不同于之前的躬耕生活,这时的他是有意识的了:他这样做,而且也明白为什么要这样做。

他以往的田园生活似乎是中小地主,此时却是劳力出的更多,也就是更接近于一般农民的生活。

期间他创作了许多反映田园生活的诗文,如《归园田居》五首、《杂诗》十二首。

义熙四年(公元408年)六月中,渊明家中火灾,宅院尽毁,被迫迁居。

义熙十一年(公元415年),朝廷诏征他为著作佐郎,渊明称病没有应征。

义熙十四年(公元418年),王弘为江州刺史,约于此年或稍后一二年结交渊明,二人之间有轶事量革履、白衣送酒。

元嘉元年(公元424年),颜延之为始安太守,与渊明结交,有轶事颜公付酒钱。

元嘉四年(公元427年),檀道济听闻渊明之名,去看望他,赠以粱肉,并劝他出仕渊明却拒绝了他,所赠粱肉也没有收下。

同年,渊明卒于浔阳。

他去世以后,友人私谥为“靖节”,后世称“陶靖节”。

陶渊明虽然是一个才思俱佳而且诗思如潮的优秀作家,但他5个儿子却是都是呆傻之人。

陶渊明在他的《责子》的诗中专门提到傻儿子们:“白发被两髻,肌肤不复实。

虽有五男儿,总不好纸笔。

阿舒已二八,懒惰故无匹。

阿宣行志学,而不爱文术。

雍端年十三,不识六与七。

通子垂九龄,但念梨与栗。

天运苟如此,且进杯中物。

”

但宋朝黄庭坚认为陶渊明写的这首诗是“戏谑”诗,不过后人认为这是陶渊明对自己呆傻儿子们的无奈及苦闷。

后人根据这首诗,从中找到陶渊明对傻儿子们郁闷,于是他不得不借酒浇愁。

5个儿子中3个呆傻,2个双胞胎儿子13岁了还“不识六与七”,从这些诗句中,后人推断认为陶渊明3个儿子是弱智儿子。

但也有人认为陶渊明儿子并不傻,只是后人推断罢了。

但认为陶渊明儿子傻的人也有推断的依据。

让我们古代诗句及科学中找到其证据。

推断陶渊明儿子呆傻原因何在?

对于陶渊明儿子弱智呆傻,后人推断的第一证据就是陶渊明长期酗酒。

据陶渊明在《五柳先生传》这样写自己:“性嗜酒,造饮必尽,期在必醉”。

这首诗相当于一个自我介绍,他承认自己是一个经常喝醉的人,而且每次喝酒都要喝醉才作罢。

如果这样自嘲,那陶渊明就是一个酒鬼。

从现代科学认为,过量酗酒会影响生育,而且大量饮酒也会造成不健康的精子,进而影响胎儿的健康。

有人推断陶渊明几十年如一日酗酒,可能会影响下一代子女的健康。

但质疑的人认为古代酿的酒有烈酒吗?古代酿酒技术无论多高,也不会达到现在酿酒技术。

而且陶渊明已经辞官在家,他再有才,哪有这么多钱买酒喝酒。

即使他自己酿酒也不可能达到烈酒度数,那么对下一代影响就不大。

还有人认为陶渊明后代弱智,可能是近亲结婚所至。

如果陶渊明的妻子与陶渊明是近亲,而近亲可能生下傻儿子。

而古代近亲结婚很普遍,无论皇室还是平民百姓家都有这种情况。

比如西汉时的刘邦与吕后的女儿鲁元公主,嫁张敖,生了女儿叫张嫣,后来吕把外甥女许配给惠帝。

不过据资料记载,陶渊明有三段婚姻,最后一任翟氏。

不过没有具体史料记载陶渊明与妻子是近亲。

据说他当彭泽县令时,县里有一百多亩公田可以自己耕种,他的妻子就想多种点粮食 ,但陶渊明喜欢喝酒,就用一半土地种高粱,这是酿酒的原料。

史料很少记载女人的情况,而《晋书》中也难以找到陶渊明这位妻子的来历,因此对于是否是表亲难以断定。

后人在推断陶渊明的儿子为何傻的原因时,还给出一个判断:他的儿子因从小患病,由于陶渊明后来辞官,没有多少钱给孩子治病,给孩子留下后遗症。

陶渊明的“悠然见南山”让人向往,其实他并不悠然,因为他有时穷的都没钱买酒。

据史料记载,有仰慕他的官员来看他,才给他带酒来,而陶渊明连买鞋子的钱都没有。

后人还有脑洞大开的,他们认为陶渊明五个儿子可能串脑膜炎等病,即使找到医生也难治愈,更何况没钱治疗。

但五个儿子都傻,难道是患同一症状吗?很难有人说得清。

纵观陶渊明一生,仕途并不顺利,而且辞官后,家中并不富裕。

但陶渊明依旧饮酒作诗,甚至弹琴消遣。

而且他写的文字并没有颓丧之意,处处都有一种骨气和情怀。

因此,陶渊明在逆境的保持自乐的状态,被人认为是一种精神。

当然古代人的确有这样的精神,但除了《责子》之外,很难在其他在诗词中找到陶渊明对家中不幸描写。

因此后世也有人认为或许陶渊明的儿子并不傻。

无论陶渊明后代如何,陶渊明写的诗却流传后世,受人称赞,后人羡慕他超脱而美妙的田园生活。

一个家族出了36个皇后、36个驸马、35个宰相,就因为这六个字!

“富不过三代”是许多家庭面临的尴尬。

但让人震撼的是,一条神秘的家规居然使得山东琅琊家族跨越了许多劫难,经受住了各种考验。

从至明清1700多年间,培养出了36个皇后、36个驸马、35个宰相(《二十四史》中有明确记载),成为中国历史上最为显赫的家族,被称为“中华第一望族”。

让人感到惊奇的是,王氏家规仅有六个字,为“言宜慢,心宜善”。

然而,仅仅是“言宜慢”三个字就让这个王氏始祖王吉在险恶的官场上顺利地渡过各种难关,十年间从一名知县成为朝廷重臣、西汉名臣。

此后,王吉就把这六个字定为王氏家规,让这六个字造福王氏子孙后代。

这六字家规也创造出让人难以置信的奇迹! 言宜慢 “言宜慢”,是公元前77年王吉从七品知县调任昌邑王府中担任五品中尉时从一个老人那里得到的秘笈。

昌邑王虽然是的嫡孙,却荒淫无度,身边聚集的全是一些的小人。

在这样险恶的官场中,王吉当然会感到非常忧愁。

但幸运的是,他遇到了一个指点他走出迷津的老人,送给了他“言易慢”三个字。

凭借着这三个字,王吉居然渡过了一次次惊险,在官场上获得了很好的声誉,被任命为谏议大夫,成了朝廷重臣。

说话,体现着一个人的智慧。

特别是年轻人,由于人生经验不足,经常在说话上吃亏。

《论语》中,讲了这样一句话:“侍于君子有三愆:言未及之而言谓之躁,言及之而不言谓之隐,未见颜色而言谓之瞽。

” “言未及之而言,谓之躁。

”没轮到你讲话时,你抢着说,这就犯了“躁”的毛病。

孔子一日曾与几位侍坐的弟子闲谈,让他们谈谈志向。

子路性子急,孔子话音未落,他就洋洋洒洒地讲了一大套。

可子路万万没想到,他这一通情感流露,却让孔子转身就赏了他一声冷笑,这热脸可是大大地贴上了凉屁股。

心宜善 “心宜善”,是王吉在公元前67年再度经过昌邑时老人送给他的三个字。

原来,随着官位的升高,王吉出现了利用职权打击报复政敌的心理,将政敌整得很惨,害得很苦。

比如说,长史赵珞,就因为与王吉政见不和,被王吉恶意弹劾,最后被罢官归乡,不久就郁郁而终。

在老人的劝谏下,王吉痛改前非,不再整人害人,而是客观公正地对待每个人,受到了越来越多人的欢迎,在险恶的官场上一生顺利平安。

而这个送给王吉六字秘诀的老人据称就是汉武帝时的著名宰相。

心宜善,与人为善,必有福报。

《》上说,“君子以仁存心,以礼存心。

仁者爱人,有礼者敬人。

爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。

” 心善的人,乐于助人,救人危难。

周围的人都愿意与他交往,更愿意帮助他。

《》上说,,常与善人心宜善,能生发人的阳气,我们中国文化有一句名言:“行善最乐”。

四个字,大家都知道,平常看了这四个字,大家不大在意,因为把它看成是一个传统式的教条条文,把它当做鼓励人家的话。

其实不是的,人的心理非常怪,我们做了任何一件不好的事,心理会不安、不快乐,内心不对劲,这个不安不对劲不是对别人,而是对自己,慢慢脸色神气都会变坏,精神弄走样了。

假使你真正无条件绝对地行善,帮助人家,有利于人家,做了一件好事,心境自然非常快乐。

那个快乐,不是道理上讲得出来的。

言宜慢,心宜善 为何这条家规仅仅六个字却有这么大的神奇力量呢? 年轻时就该“言宜慢”,这样才能深思熟虑少犯错误,从而保护自己谋求发展。

而人到壮年,心智成熟、实力雄厚,这时就应该“心宜善”。

这样才能少树敌手,泱泱有长者风范,受人尊崇。

这六个字看似简单平淡,却饱含了古人做人做事的道理,从中我们能看到仁爱之心,进退之道。

能做到这六个字,就拥有了成熟大气的人格。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

解析:归隐田园的陶渊明真的很贫苦吗?

梁甚至说他“不过庐山底下一位赤贫的农民”,“真是穷到彻骨,常常没有饭吃”。

网络配图 其实,陶渊明的祖辈已仕宦三世,是浔阳的名门望族,陶渊明出生后,虽家境中落,但也是“百足之虫,死而不僵”,陶家仍不失为有家产田业的官宦门庭。

归田后,诗人的居地可考的就有上京闲居、园田居和南村等处,田庄别业则有西畴、南亩等处,远不止“方宅十余亩,草屋八九间”。

归田初,陶渊明在家饮酒赋诗,琴书自娱,生活清闲。

这时的诗人,过的是舒适的文人闲居生活。

50岁以后,由于连年遭受自然灾害,再加战祸绵延,境遇确已非昔比。

然而,他仍能“既耕亦已种,时还读我书”,“常著文章以自娱”,劳逸结合,也不是一位赤贫的农民。

网络配图 陶渊明晚年的《乞食》诗被很多人看成他沦为乞丐的重要证据。

但清人陶必铨指出这是借乞食的故事以起兴,故题曰《乞食》,不一定真有此事。

而且《乞食》是诗人晚年遭灾时所作,并非反映其平时生活状况。

诗人写此诗的意旨,主要是让子孙后代了解他在贫困的情况下如何励志苦节。

陶渊明的晚年,与有“五斗米”俸禄的时期相比,生活状况是有变化,但他除农业收入之外,另有教授生徒的酬资,还有显贵的馈赠。

至于故人延请,新知相邀,饭局一直不少,给诗人的资助也是司空见惯的了。

所以,鲁迅先生就断言:“纵使陶公不事生产,但有人送酒,亦尚未孤寂人也。

”网络配图 陶渊明确实叙说过自己的清贫景况,并写有相当多的叹“贫”苦“寒”之句。

其实他的“穷”,只是比起祖辈来要“穷”,晚年比起前半生要“穷”,比起门阀世族的巨富来是“穷”。

但是,他绝非,与真正的贫农相比,则要小康得多。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。