狗肉不上桌是因为狗肉难吃还是另有原因?

【千问解读】

我们经常有听说这样一件事情,那就是狗肉不上桌这件事情,有的网友理解为狗肉上不正席,其实小编今天要说的并不是这件事情,而是小编要说的另外一件事情,那就是狗肉不上桌的历史原因,其实也是有故事的,有对这个感兴趣的网友别错过了!

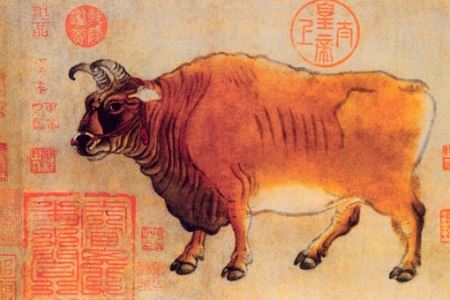

其实大家都知道的狗作为家畜之一,是最早被驯化的一批了,还有什么猪啊,牛啊,羊啊什么的,当然了大家吃猪肉牛肉羊肉什么的都非常的正常的,但是吃狗肉这件事情虽然有但是显得也不那么的平常了,那么这到底是为什么呢?

其实这要和狗的属性来说起,在《史记》中有这样的一个描述,那就是越王勾践下令说的,在古代:“生男子,奖励二酒一犬,生女子奖励二酒一猪”,在那个那么重男轻女的时代,可见这狗比猪的地位要高了不知道多少倍去了,所以狗的地位在家畜里面算是最高的,是人类的好帮手,不上桌也正常啊。

那么到底南北朝时期,狗肉不上宴席就显得更加的好解释了,当时游牧名族很多,打猎这件事情变得十分的重要了,那狗呢自然也是打猎的好工具了,而且还能帮助牧民放牛放羊,这都是工具了好帮手了狗肉就更加不能吃了。

其实古代人们信佛这件事情也比较的常见,佛学里面狗是有很不好的名讳的,当然也是不能吃的。

再就宋朝时期北宋的皇帝宋徽宗其实属相是属狗的,那这民间的老百姓想要吃狗肉的话,那就是杀头的大罪了。

最后到了清代其实狗是有救过努尔哈赤的性命的,狗可是满族人的圣物了,所以这个朝代也不让吃狗肉的。

其实在民间也有吃狗肉就算是吃散伙饭的说法,就叫:“打狗散伙场”了,吃完狗肉大家各奔东西吧,所以在你家有人做客的时候,你如果做这道菜的话,那就显得要赶别人走的意思了,所以宴席上是一对不会出现这道菜的。

其实历史上也有吃狗肉吃得很出名的事情,刘邦的兄弟樊哙就卖过狗肉,现在也有什么到闻狗肉香,神仙要跳、不食狗肉,难知天下大味等等说法,可见狗肉真的好吃。

但是狗肉自己吃可以,如果摆上桌子上的话,那就显得不尊重别人了。

唐宪宗被谋杀竟然是因为不立皇后?

唐宪宗李纯的画像 唐宪宗李纯出生于公元778年,是的长子。

在他出生的第二年,即位,李适十分喜爱这个孙儿,在李纯11岁的时候,就被册封为广陵郡王。

幼年的李纯,因为经历了“泾师之变”,深感地方藩镇的割据势力对中央政权的危害,并发誓即位后一定要消灭这些藩镇,中兴唐室。

公元805年,李纯28岁,于8月9日即位。

他刚刚即位,就对各地方藩镇发动了一系列的战役。

在806年到807年,不到两年的时间里,李纯就先后平定了西川节度副使刘辟、杨惠琳、镇海节度使李锜等藩镇势力。

公元813年,他又收复了最大的地方割据势力魏博节度使田兴,同年发动了和成德节度使王承宗的战斗。

815年,他任用了当时的名将,平定了淮西节度使吴元济。

至此,唐朝的割据势力几乎都被唐宪宗李纯消灭,唐朝又进入了短暂的安定统一时期。

在政治上,唐宪宗李纯又任用了杜、裴度、李绛等人为相,唐朝国力蒸蒸日上,几乎赶超。

但是到了晚期,唐宪宗李纯开始重用宦官,吐突承璀等人的宦官势力崛起。

当时,吐突承璀想要拥立李恽为太子,而以梁守谦、王守澄等人为首的宦官势力则拥护为太子。

公元820年2月14日,王守澄、陈弘志等人发动政变,杀死了李纯,拥立了太子李恒。

从此,宦官势力开始掌控了唐朝的朝政,此后拥的事情,都由宦官说了算。

唐宪宗为何不立皇后 唐宪宗是唐朝的第十位皇帝,缔造过历史上的“元和中兴”,在功绩上仅次于唐太宗和唐玄宗。

但是终其一朝,却没有一个皇后,唐宪宗为何不立皇后呢? 影视剧中的唐宪宗 唐宪宗有一个身份和地位都很高的妃子,叫郭贵妃,是唐代名将的孙女。

郭贵妃生有一个儿子,名叫李恒,也就是之后的。

鉴于郭贵妃的显赫家世以及为皇上诞下龙子的份上,她本应理所当然地被封为皇后,但是直到唐宪宗去世,郭贵妃也始终没有坐上皇后的宝座。

但后世的史学家看来,唐宪宗之所以不立皇后,是因为他想在后宫的三千佳丽中尽情游玩。

如果一旦立了皇后,皇后的地位极其尊贵,唐宪宗害怕自己被皇后钳制和管束,所以他宁愿虚悬皇后之位,让自己可以为所欲为。

这个看法,在《》和《新唐书》之中都有提及。

但实际上,唐宪宗是一个很有作为的皇帝,他很善于吸取前人的教训。

众所周知,在以后,皇后的权力得到了很大的提高,甚至可以超越皇权,乃至于取代皇帝的地位。

比如,唐高宗的皇后就是一个鲜明的例子。

另外还有的和的张皇后,都可以干涉朝政,对皇帝形成掣肘。

而郭贵妃的身份,比提到的这几位皇后更是有过之而无不及,她的祖父郭子仪对唐王室有再造之恩,而且她的母亲还是唐朝的宗室,另外还生有太子李恒,这样的背景之下,如果立她为皇后,或许会比韦皇后和张皇后等人更加。

因此,为了避免郭家坐大,唐宪宗选择空悬后位,这就是唐宪宗为何不立皇后的原因。

唐宪宗之死的幕后真凶 关于唐宪宗之死的幕后真凶一直是一个千古迷案,根据《旧唐书》记载,是宦官陈弘志杀死了唐宪宗,但是细读历史,似乎这场1200多年以前的谋杀案另有真凶。

影视剧中的郭贵妃 首先根据《旧唐书》的记载称,唐宪宗是由于服用丹药过度而去世,但是当时人人都认为是陈弘志杀了唐宪宗,而史学家对于这一事件,都避讳不谈。

陈弘志只是一个小小的,虽然当时在朝廷里也有些势力,但为什么史家要对唐宪宗之死避而不谈呢? 明末清初的学者王夫之在读了《》后,提出了一个令人惊愕的观点,也就是唐宪宗的妃子是谋害主君的凶手。

当年唐穆宗李恒即位之后,想要追查杀害其父亲的真凶。

郭氏当时已经成为了,她得知这个消息后,就急得想要跳楼。

郭太后为什么会有如此偏激的举动?恐怕个中缘由只有她自己知道了。

郭氏的身份,是唐朝名将郭子仪的孙女。

在时,郭子仪可以说对大唐王室有着再造之恩。

因此郭家也满门荣宠,直到唐宪宗一代,郭家依然可以左右唐王室的一切政治举动。

但唐宪宗一直没有把郭氏立为皇后。

为什么?因为他害怕郭家坐大,从而影响他的政治地位。

郭氏表面上,暗地里却十分着急。

只有她成为了皇后,她的儿子才能成为唐宪宗的嫡子,而中国古代的皇位继承顺序,是嫡长相继,兄终弟及。

也就是说,皇后所生的儿子,比其他皇子在继承皇位的问题上,更具有优越性。

于是郭氏干脆,指使陈弘志杀害了唐宪宗,这样她太后的地位就稳固了。

而这也是史家对唐宪宗之死避讳不谈的原因。

随机文章秦始皇是成功的皇帝吗?基本企业管理中的十大定律,比尔盖茨马云等人坚信的理念路飞的第十个伙伴是谁,海侠甚平成为草帽海贼团的舵手(严防海底)哥斯拉是好的还是坏的,曾帮人类击败恐怖怪兽拯救地球/亦正亦邪莫比乌斯环象征着什么,无限循环(象征永恒无限的爱情)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

夷陵之战失败是因为刘备轻敌 刘备如果和东吴议和又会如何样

这场战争无论谁输谁赢,都会造成两败俱伤的局面。

但是刘备经过长期的考虑,还是,发动了这场战争。

那么,刘备采取什么样的策略,能够取得最佳的结果呢? 一、刘备发动夷陵之战的考虑。

大家对刘备发动夷陵之战的评价,一般都是认为这场战争是错误的。

因为蜀汉和东吴本来都是弱国,在曹魏独强的情况下,蜀汉应该和东吴联合共抗曹魏。

结果刘备发动伐吴之战,使得两个弱国两败俱伤,让曹魏坐收渔利。

可是从当时的形势来看,刘备发动伐吴之战,也是有着他个人的战略考虑的。

为了夺取荆州,在荆州之战前两年就向投降了。

在夺取荆州,杀害后,还专门把关羽的首级送到曹操那里邀功请赏。

其实这是东吴色厉内荏的表现,孙权君臣企图,假借曹魏的势力来压制蜀汉,防止蜀汉的报复。

在曹操去世后,孙权对的吹捧更是变本加厉。

他除了不送儿子去曹魏当人质外,答应了曹丕的所有条件。

一时间曹丕和孙权沆瀣一气,双方的关系急剧升温。

这样,当时就形成了魏吴联合对付蜀汉的局面。

刘备如果不伐吴的话,就必须北伐秦川。

可是这样做对刘备来说有利有弊。

有利的是,北伐秦川的准备工作已经就绪,曹操已死,曹魏阵营已经没有能够抗衡刘备的将领。

这样,由刘备率领的精兵很可能会打下关中。

但是,如果刘备攻打曹魏,蜀汉面临独抗两国的战略困境还是无法解决。

由于刘备北伐曹魏,会减轻曹魏对东吴的压力,结果会是东吴和曹魏的关系会更加密切,蜀汉要面临魏吴的两面夹击。

刘备手中两支主力军在荆州之战中已经损失了一只,剩下的大军无法同时对抗魏吴两国。

在刘备北伐曹魏的时候,东吴会,由长江三峡对蜀中发动攻击。

而曹魏则会将助力转向关陇一带。

刘备北伐要穿越秦岭天险,再加上当地遭受多年战乱破坏,后勤供应极度紧张。

刘备和曹魏的主力很可能会在关中打成对峙,而后方又会遭到东吴的侵袭,战略形势将会更加不利。

如果刘备伐吴,由于地势的缘故,蜀军只需要对付东吴的大军。

关中的魏军面对无法穿越的秦岭天险和的防守,长江以北的魏军被东吴阻隔,都无法与蜀军直接发生冲突。

再加上刘备伐吴,会让魏吴的矛盾不断扩大。

如果刘备击破东吴的主力,就会让蜀汉的战略形势发生根本性的变化。

经过权衡利弊,刘备最终选择了讨伐东吴。

二、刘备在夷陵之战中的战略错误。

刘备在夷陵之战中的失败,首先是战略上的失败,其次才是战术上的失败。

在战略上,刘备除了违背了两弱敌一强的战略,他对于这场战役要达到的战略目标也是含糊不清的。

正如黄权、指出的,动物在吞并荆州之后,实力得到了很大的提升。

一旦蜀吴交战,必然会旷日持久,胜负难分。

黄权更是直接说明,东吴的大军勇悍,不主张刘备亲自上阵在前。

他建议自己率领大军在前作战,刘备则坐镇后方指挥。

但是刘备对黄权、赵云的建议都没有采纳。

在战役开始后,战场上果然出现了黄权、赵云预料的情况。

刘备率领的四万多人面对率领的五万多人,兵力不占优势,被陆逊堵在夷陵,进退两难。

从刘备的作战过程,我们可以看到,刘备对这场战役定下的战略目标,是击破东吴主力,进而收复荆州,甚至灭亡东吴。

在刘备的大军中,还包含有准备用来接管荆州的以南郡刺史史郃为首的整套荆州行政班子。

从此可以看出,刘备对击败东吴是有着十足的信心的。

我们从战役的结果,就能够看出刘备对东吴的形势发生了误判。

事实上蜀汉和东吴的实力相当,谁都难以在战场上迅速取胜。

由于刘备过于轻敌,轻视东吴的力量,最终遭到了惨败,以至于在他战败后,感叹自己被陆逊折辱,难道是因为天命吗?其实这与天命没有关系,根本的原因还是出在刘备自身。

三、刘备在夷陵之战中应当采取的战略。

如果刘备对东吴的实力有正确的认识,就会对战争转入长期相持有所考虑。

这样在没有可能迅速在战场上击破吴军的情况下,就可能会放弃全力击破东吴大军的战略目标,转而采取外交解决的办法,也就是与东吴议和的办法。

当时刘备出击东吴,战略目标不应该定为击破东吴上。

因为双方的实力对比,这个目标是很难实现的。

即便是刘备击破了东吴的主力,进入了荆州。

随着他侧翼的拉长,会遭到曹魏施加得越来越大的压力。

最终他的四万多人是不可能抵挡住魏吴两国的夹击的,很难恢复过去的疆界。

那么,刘备就应该将目标定为拆散魏吴联盟,重新恢复蜀吴联盟。

这是因为孙权投降曹魏并不是真心,而是一时的权宜之计。

他一是为了得到曹魏的援助,二是为了给自己与蜀汉作战免除后顾之忧。

曹丕也看出孙权的意图,他利用蜀吴的战争,对孙权提出了越来越苛刻的要求。

魏吴这种联盟关系是十分脆弱的,到了战争后期,曹丕甚至向孙权提出了送他的太子来曹魏当人质的要求。

可以想见,孙权君臣与曹丕,承受了多么大的压力。

因此,在夷陵之战刚刚结束,忍无可忍的孙权就和曹丕撕破脸皮,再次进入了战争状态。

刘备要实现拆散魏吴联盟的战略目标,并不需要投入太多的兵力,只需要与东吴保持战争状态就可以了。

这样刘备可以通过旷日持久的战争状态,借曹丕的手段对东吴施加压力,达到自己的战略目标。

这也正是孙权最害怕的事,在夷陵之战后,刘备驻扎在白帝城不退,孙权听说之后感到十分害怕,派使者去向刘备求和就印证了这一点。

四、刘备、孙权议和可能达成的结果。

如果刘备和孙权采取外交方式来解决战争,最终会达成什么样的协议呢?我们可以预计,因为双方要求条件不同,双方达成协议并不容易。

刘备的条件将是归还过去关羽掌管的荆州,只是也要归还南郡和武陵两郡。

因为武陵百姓依然对刘备忠心,南郡则是刘备的北伐基地,不可缺失。

而孙权的条件则是保有荆州,绝不会归还寸土。

可想而知,这样的条件,双方都不会满意。

唯一能够解决争端的办法,就是在曹魏的身上做打算。

那就是东吴配合刘备夺取上庸、襄樊,为蜀汉重新夺取一块北伐的基地。

通过汉水交通线,刘备还是能够从襄樊对宛洛发动攻势的。

这样,东吴就可以继续保留南郡作为自己的西方屏障。

动物在满足保留荆州的战略目标后,在自身的安全得到保证后,就可以将主力调往淮南,继续和刘备配合北伐中原。

不过这样的作战过于困难,双方达成协议的可能性十分渺茫。

这种议和难以达成,剩下的就看东吴能够在战争中坚持多久了。

如果在战争状态下,东吴顶不住曹魏的压力,向刘备求和的话,很可能会同意刘备的条件,将南郡和武陵割让给刘备。

这种结果也是双方都能够同意的。

结语: 在夷陵之战中,由于刘备对东吴的实力有所误判,造成了他在作战目标上的错误。

他一心想击破东吴主力,夺回荆州。

事实证明,在双方实力相差不大的情况下,刘备的作战目标是很难实现的。

这样,如果刘备能够正视现实,在进入相持状态的情况下,他就应该修改作战目标了。

刘备应该把作战目标改为拆散魏吴联盟,这就没有必要投入太多的兵力,只是对东吴施加战争压力就可以了。

如果孙权无法再忍受曹丕和刘备对他的双重压力,就可能向刘备求和。

在这个时候,刘备就很可能兵不血刃地要回南郡和武陵,重新获得对宛洛北伐的军事基地,整个的形势会发生新的转变。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

声明:本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理