庞加莱猜想和宇宙观

【千问解读】

“拓扑”跟“群”一样也是一种对结构的描述,但是它不再专注于结构的外观、尺度,而只关心结构的性质,即不再进行定量研究转而进行定性研究,这是数学发展史上又一次伟大的突破。

比如我们可以把一个瘪了的球、一个正方体、一个十二面体都认为具有同样的拓扑,因为这些结构在三维空间中都是封闭的,它们都可以通过连续变换变成一个球。

你可以想象这些物体都是橡皮做的,只要充满气,就能把它们涨成完美的球形,在拓扑学中我们说这些结构与球是同胚的。

具有同胚拓扑结构的空间几何体在遵循“不撕裂不扯破”的原则下能够任意相互变换。

所谓“不撕裂不扯破”就是不破坏构成结构体的各点之间的关系,比如A点和B点是相邻的,在变换之后A点与B点仍然是相邻的。

有一种结构,无论你用同样的方式怎么努力,也不能变成球形,那就是轮胎。

这是因为轮胎与球具有不同的拓扑结构,球是单联通的,而轮胎是双联通的。

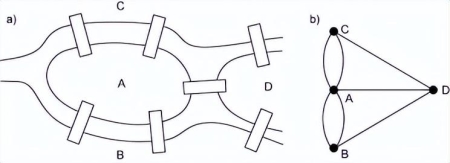

欧拉是最早研究拓扑问题的数学家之一,他最早解决了哥尼斯堡七桥问题(下图)。

哥尼斯堡七桥问题

十八世纪在普莱格尔河上建有七座桥,将河中间的两个岛和河岸联结起来,人们经常在桥上散步,有人就提出,能不能每座桥都只走一遍,最后又回到原来的位置,很多人尝试了各种走法,借以打发无聊的时光,但是始终没有人能够做到。

最后欧拉创造性地将两座小岛和河的两岸分别看作四个点,而把七座桥看作这四个点之间的连线。

那么这个问题就简化成:能不能用一笔就把这个图形画出来。

最后得出的结论是不可能每座桥都走一遍,最后回到原来的位置,并且欧拉给出了所有能够一笔画出来的图形所应具有的条件,这就是拓扑学的起源。

在数学历史上有很多公式都是欧拉发现的,它们都叫做欧拉公式,分散在各个数学分支之中。

在几何学和代数拓扑学方面,欧拉公式的形式为:对于一个拥有F个面、V个顶角和E条棱(边)的单联通多面体,必存在 F+V-E=2,这个发现真正揭开了拓扑学研究的序幕。

但是欧拉最初发现这个公式的时候,并不知道这是一种拓扑性质,等式右边的数值2实际上是拓扑不变量,就是不管这个单联通多面体如何进行拓扑变换,右边的数字一定是2,这个数值规定了单联通多面体的拓扑性质,后来被称为欧拉示性数。

欧拉公式更一般的形式为V+F-E=X(P),V是多面体P的顶点个数,F是多面体P的面数,E是多面体P的棱的条数,X(P)是多面体P的欧拉示性数。

如果多面体P是同胚于一个球面的,那么X(P)=2,如果P同胚于一个接有h个环柄的球面(下图),那么X(P)=2-2h。

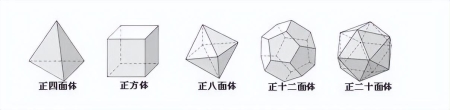

根据多面体的欧拉定理,可以证明出这样一个有趣的事实:只存在五种正多面体(下图)。

它们是正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体、正二十面体。

正多面体

这五种正多面体由古希腊哲学家柏拉图发现并写入自己的名著《蒂迈欧篇》中,柏拉图认为:“宇宙间各种元素均以正多面体为代表,火的热令人感到尖锐和刺痛,好像小小的正四面体;空气是用正八面体代表的,可以粗略感受到,它极细小的结合体十分顺滑;当水放到人的手上,它会自然流出,水的自然形态接近球形,好像正二十面体;一个正方体表示地球(天圆地方),代表土。

因此正四、六、八、二十面体分别代表火、土、气、水四种基本元素”。

剩下一个正十二面体,柏拉图以不太清晰的语调写到:“神使用正十二面体以整理整个天堂的星座”。

他认为,正十二面体的各面是正五边形,这包含着黄金分割,展现着宇宙之美,代表了和谐的宇宙整体。

虽然柏拉图关于正多面体的理解具有他的时代局限性,但是他能够对自然界中这些完美的存在做出富有诗意的猜想却是难能可贵的,谁又能说我们现在对于宇宙的理解在未来人类的眼中不是浪漫的想象呢?

欧拉公式揭示了拓扑性质与对称性之间的联系,在单联通多面体结构,只能产生5种完美对称,我们真实的宇宙一样具有某些拓扑性质,这些拓扑性质也同样对对称性有约束,因此才形成了我们所见的宇宙。

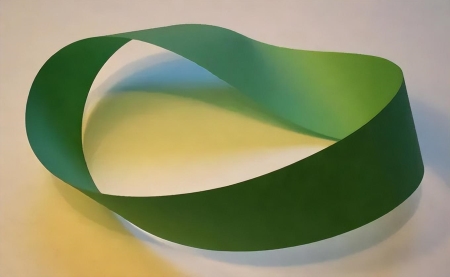

拓扑学上著名的发现还有莫比乌斯带与克莱因瓶。

莫比乌斯带(下图)是由德国数学家莫比乌斯和约翰·李斯丁在1858年独立发现的。

这个结构可以用一个纸带旋转半圈再把两端粘上之后轻而易举地制作出来,它只有一个面,和一个边界。

莫比乌斯带

有两种不同的莫比乌斯带镜像,他们相互对称。

如果把纸带顺时针旋转再粘贴,就会形成一个右手性的莫比乌斯带,反之亦类似。

在莫比乌斯带的世界中平面的正反两个面被联通成一个面,我们想象一种二维人类生活在莫比乌斯带的世界中,他只要围绕世界走上一圈,左手就自动变动了右手,而在普通的平面中无论他如何努力这都是无法做到的,莫比乌斯带实际上是二维平面在三维空间中的扭曲形成的,如果不跨越到三维空间,就无法实现这种扭曲,平面的正反两面也就不可能连接到一起。

莫比乌斯带具有很多奇妙的性质。

如果从中间剪开一个莫比乌斯带,不会得到两个窄的带子,而是会形成一个把纸带的端头扭转了两次再结合的环,再把这个环从中间剪开,则变成两个环。

如果你把带子的宽度分为三分,并沿着分割线剪开,就会得到两个环,一个是窄一些的莫比乌斯带,另一个是一个旋转了两次再结合的环。

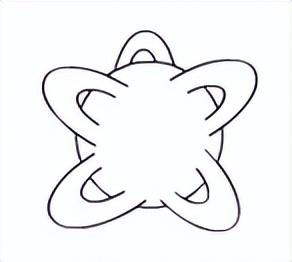

另外一个有趣的特性是将纸带旋转多次再粘贴末端而产生的,比如把旋转三个半圈的带子再剪开后会形成一个三叶结(trefoil knot)(下图)。

三叶结

克莱因瓶(下图)是由德国数学家菲利克斯·克莱因发现的。

它的结构也非常简单,想象一个瓶子底部有一个洞,延长瓶子的颈部,并且扭曲地进入瓶子内部,然后和底部的洞相连接。

这个新的瓶子没有“边”,它只有一个表面,且没有内部、外部之分,一只苍蝇可以从瓶子的内部直接飞到外部而不用穿过表面。

克莱因瓶

它和莫比乌斯带非常相像,实际上是莫比乌斯带的三维扩展,但是与之不同的是,克莱因瓶是一个闭合的曲面,也就是说它没有边界。

我们可以想象将两个相反的莫比乌斯带的边缝合在一起,就构成了一个克莱因瓶。

莫比乌斯带必须跨越到3维或更高维的空间才得以形成,克莱因瓶则跨越到于四维或更高维空间中才能制造出来,它在我们的三维空间中是不可能存在的,它实际上是在四维空间中将三维空间的正反两面扭曲连接到一起。

拓扑学上最传奇的故事莫过于庞加莱猜想了。

1904年,庞加莱在一篇论文中提出了一个看似很简单的拓扑学的猜想:在一个三维空间中,假如每一条封闭的曲线都能收缩到一点,那么这个空间一定是一个三维的圆球,即任何单联通的三维封闭流形都同胚于三维球面。

后来这个猜想被推广至三维以上空间,被称为“高维庞加莱猜想”,即“任何与n维球面同伦的n维封闭流形必定同胚于n维球面”。

前面我们已经讲过同胚是指通过不撕裂不扯破的连续变换可以变为同样形状的性质,同伦则是比同胚更宽松的变换,比如我们可以把一个三维的球压扁在一张纸上变成一个二维的圆盘,然后在二维的圆盘上长出几根刺,这个图形与原来三维的球都是同伦的。

庞加莱猜想其实意味着在我们的三维空间中的任何封闭物体,不管是一块砖头,一个人,还是一台拖拉机,只要它是封闭的,在四维空间中它就必然能连续变换成四维空间中的三维球面。

换句话说,正如三维球体的边界是一个二维封闭球面一样,四维球体的边界其实就是三维的封闭球面,这个球面去掉一个点展开来就是整个三维空间,任何在这个三维空间中封闭的物体都可以通过拉伸、弯曲、延展变成一个三维的封闭球面。

类似三叶结这样的结构在三维空间中当然不能变成一个球,但是在四维空间中,这样的变换就变得轻而易举。

一个多世纪以来,无数的科学家为了证明“庞加莱猜想”倾尽了毕生的心血也没有能够完成。

希腊著名的拓扑学家帕帕在临终前,把一叠厚厚的证明手稿托付给一位数学家朋友,然而那位数学家发现了其中的错误,他为了让帕帕不留遗憾地离去,最后选择了沉默,这只是庞加莱猜想证明史上无数悲歌中一首。

2000年5月24日,美国克雷数学研究所的科学顾问委员会把庞加莱猜想列为七个“千禧年大奖难题”之一。

这七道问题被研究所认为是对人类科学发展最为重要的定理,克雷数学研究所的董事会决定建立七百万美元的大奖基金,每个问题的解决都可获得百万美元的奖励,因为任何一个问题的解决,都将人类对于宇宙的认识提升到新的层次,而庞加莱猜想被公认为七个难题中最不可能被证明的一个。

尽管举步维艰,但前方似乎总在闪动着曙光,一群拓扑学的先驱前仆后继,铺就一条通往遥远彼岸的浮桥,斯梅尔完成了对庞加莱猜想的五维空间和五维以上的证明;福里德曼给出了四维空间的证明;瑟斯顿引入了几何结构的方法对三维流形进行切割;丘成桐和李伟光发展出了一套用非线性微分方程的方法研究几何结构的理论;汉密尔顿给出了里奇流奇点的理解;而默默无闻的俄罗斯犹太裔数学家格里戈里·佩雷尔曼则完成了最后的证明。

令人意外的是,尽管佩雷尔曼收入微薄却拒绝领取属于他的百万美金。

2003年,在他公布研究成果后,就销声匿迹了,据说至今仍保持单身的他,正与母亲隐居在圣彼得堡家中,享受悠悠岁月。

与此形成鲜明对比的是,中国中山大学的朱熹平和曹怀东却掀起了一场抢功闹剧,这场闹剧最终以自嘲收场。

在这次事件中,美籍华裔科学家丘成桐也怀有私心,人性的自私在巨大的荣誉面前被暴露无疑,而面对名利的两种截然不同的态度显示了科学圣殿的精英在道德修养上的差异,我们不能说谁好谁坏,但有一点可以确认,自然界的真理永远只能由最纯真的心灵触及。

庞加莱猜想跟圆结构密不可分。

我们知道,自然界中普遍存在着圆、球及跟圆密切相关的螺旋,圆是相当神奇的拓扑结构,它有一些看似普通但却深刻的性质。

在几何学中,圆是在N维空间中距离一点距离相同的所有点的集合,在二维平面上圆方程为x^2+y^2=r^2,即平面中与同一点距离相同的点组成的环,是平面封闭流形的一种特殊形式。

圆的性质之一是封闭性,它将维度空间隔离为截然不同的两部分,一部分为内部空间,一部分为外部空间。

圆内空间为有限,圆外空间为无限,圆内边缘与圆外边缘具有截然相反的性质,内圈为负曲率,外圈为正曲率。

圆的性质之二是连续性,用数学术语来说是可积可导的,它连续弯曲变化,没有折叠、没有断裂,最终首尾精巧相连,一切都圆融自然。

圆的性质之三是它可以收缩为点,圆收缩为点的性质其实对应圆所包围的面,在这个面中所有的点都可通过连续变换收缩于其中的一点,收缩过程可以是通过不断缩小半径变换为更小半径的圆面,原有圆面中的每个点都对应着新圆面中的点,且点与点之间保持原有的相邻关系,不折断也不破裂。

圆拓扑的性质之四是有限无界性,我们的地球就是这样一种结构,有限的体积,但表面没有界限,这体现了宇宙的绝妙创意,它让宇宙本身首尾相连、循环相依、浑然天成、自成一体。

这样的结构既能使宇宙整体展现完整与自恰,也能让其内部的生命体感到无限开放、无拘无束。

我们知道,作为自然界大统一理论备选方案的M理论是由不同种类的弦论组成的,而弦论又都是建立在开弦、闭弦及膜的基础之上的。

可以说,在M理论中,开弦、闭弦及膜的拓扑变换及维度扩展最终演化形成了整个宇宙的复杂结构。

而线对应“开弦”,圆环对应“闭弦”,圆面对应“膜”,它们都是宇宙中的最基本的结构,不同之处在于开弦有两个自由的端点,闭弦没有自由的端点,而膜则可以变换成开弦与闭弦。

从某种意义上来说,圆面是比圆环、线段更为基本的东西,因为所有维度的空间在高于它的维度空间看,都只是一层扁平的薄膜,比如从四维空间中来看,地球实际上是一张三维膜,而黑洞的奇点正是三维膜收缩而成的点。

借用一位中国学者的观点:“借助庞加莱猜想熵流,用空心圆球不撕破和不跳跃粘贴,能把内表面翻转成外表面,可证时间之箭的起源,还能把热力学与量子论、相对论、超弦论和圈量子引力论等相联系”,这让我们似乎看到了揭开时间之谜的一把拓扑学之钥,如果时间的本质是“概率的不可逆”,那么这种概率的不可逆就可能对应于“把空心圆球不撕破和不跳跃粘贴,能把内表面翻转成外表面”的拓扑变换性质,宇宙的爆发以及膨胀也许正是在执行这种变换。

庞加莱猜想带给我们新的宇宙观:每个N维球面都包裹着N+1维的一块世界,也可以说每个N维的世界,都是由N+1维的世界支撑着。

跟我们通常认为的相反,低维世界恰恰是依附于高维世界而存在的,因为低维世界只是高维世界中物体的分界。

正如人类是以地球的二维球面为支撑,生长在宇宙的三维球面上。

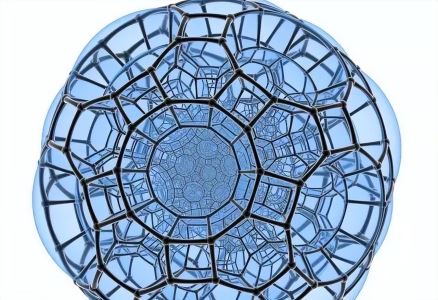

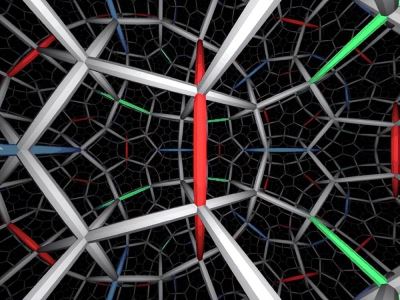

当然不排除还有其他的生命形式以宇宙的三维空间为支撑,生长在更广阔的四维球面上(下图为四维球在三维空间中投影结构)。

以此类推,理论上来说具有无限的维度,但实际上不可能,由于“概率的不可逆"性,宇宙能得以存在,必须在维度上也是高度自律的,这在数学上得到证明。

按照弦论,宇宙由一根根细小的弦组成,它们的共振模式就是粒子质量与电荷的微观起源,弦的共振模式在我们看来就是基本粒子的质量和电荷。

弦物理学家在研究弦振动的规律时,发现那些令人困惑的计算结果强烈依赖于弦的独立振动方向的数目。

一旦超越某个维度,就会产生负概率,负概率的产生原因是理论需要的振动方向与实际表现的方向的不相称。

计算表明,如果弦能在9个独立空间方向上振动,那么所有的负概率都将消失。

这正符合我们在《数的简史-从0到上帝公式》提到的“更高的自由度也正损耗着运算赖以存在的基础,自由度似乎应该具有某种极限”,而9维就是这个极限,再加上弦振动赖以持续存在的时间维,总共就有了10个维度。

物理学家曾经一度认为我们的世界是10维的,但是随之而来的五种各不相同的弦论让物理界为之困惑,这5种不同的弦论给出了5种截然不同的宇宙,是否可能这5种不同的理论能在更高的维度上实现大统一,即是否存在第11个维度,于是科学界在宇宙到底是10维还是11维的问题上爆发了激烈的争论。

直到第二次超弦革命,才最终惊讶的发现5种不同的弦论是等价的,它们都可以从11维的M理论中导出。

M理论也因此登上了历史的舞台。

数学的11维空间是非常抽象的,弦物理学家认为,除了我们生活的4维空间外,其他7维可能正以很小的尺度蜷缩着,这些维度已上升至信息层面,涉及微观粒子的基本属性。

时间作为第4个维度的意义已经由爱因斯坦的相对论描述,另外7个维度分别代表的意义迟早也将被揭开。

但这些也仅仅是目前我们的理解,我们的理解跟我们感知事物的方式有很大关系。

我们通过感知光子形成影像,通过感知震动形成听觉,通过感知化学反应形成味觉,通过感知压迫、触摸形成触觉。

其中最主要的是视觉,人脑根据光线进入视网膜的入射角度,通过计算建立起不同光线的汇聚点,从而形成影像,再通过对两只眼睛成像的对比来分辨距离的远近,最终一点点构筑起三维世界的景象。

我们的大脑已经形成了相当顽固的思维模式,我们的感知太依赖于我们对物质世界的固有了解,这使我们丧失了对更高维度世界的正确理解。

生命能感知的层次是相当丰富的,我们是被这个物质世界的表象深深的束缚了,可以说我们所见之处就是牢笼的边界。

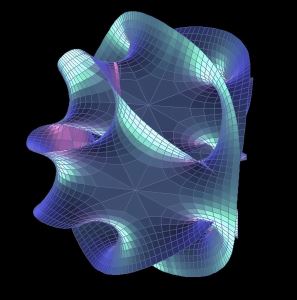

卡拉比-丘流形

(上图仅为其在三维空间的投影)

但我们对此“幽闭”一点也不用担心,维度的限制并不妨碍我们感知尺度的无限,尽管我们生活在如尘埃般大小的地球微粒的表面上,也并不妨碍我们感受空间的辽阔。

我们通常意义上的大小、内外、有限、无限的概念是不能用来解释宇宙的,也许著名的卡拉比-丘流形能帮助你理解到这一点,弦论认为我们所在的10维世界中其他6维蜷缩在这样的复杂结构中。

鸿门宴引发的猜想:如果汉高祖刘邦被杀是怎么回事?将是韩信登基

他当时就已经得不到广大民众,许多地方武装的支持了!如果日后做大,刚愎自用的项羽能否斗过他都是个问题。

项羽因为在上放过了刘邦,导致日后刘邦,最终被刘邦杀死。

但是,最近看了相关的史料后,我感到即使项羽当时听亚父的话杀死刘邦,也不一定能长时间的坐在的宝座上。

项羽这个人杀性太重,他的军队所到之处无不,民众无不怨声哀悼,要清楚一点的是,鸿门宴时项羽并未真正意义上统治全国的领土,只是攻占了首都,接下来还要进行大规模的战争,或者要使各邦主动归降。

像他这样根基还未稳,就已经开始到处兴风作浪的人,日后能够行使帝王之志,是个巨大的问号。

许多历史资料都表明,项羽有帝王之英勇,但绝对无帝王之谋略。

历来杀性重重的皇帝都是做稳皇帝宝座后才开始露出本性的! 事实上,鸿门宴上刘邦能顺利逃脱,一定程度上就是项羽内部不和造成的。

试想,要是没有的鼎力相助,刘邦是否能逃脱就是未知数。

很明显,项羽内部肯定有这么些人,他们不希望残暴成性的项羽继续做大,因为这样的人迟早会威胁到自己的性命。

即使项羽杀了刘邦,他接下来的历史改怎么书写,这个很一锤定音。

他当时就已经得不到广大民众,许多地方武装的支持了!如果韩信日后做大,刚愎自用的项羽能否斗过他都是个问题。

玩阴险、玩手段韩信不是刘邦的对手,但是斗项羽没有问题,项羽能够对别人造成威胁的不过就是他的亚父而已! 随机文章中国万里长城有多长?21196公里(俄罗斯东西跨度2倍)中国最神秘的史前文明,轩辕黄帝是史前文明的领导者(移民太空)视错觉形成的恐怖图片,九成物理学家不敢全部看完揭秘苏联为什么没有登月,连续四次试射N1火箭均遭失败(前功尽弃)死亡天使萨麦尔,真正的撒旦曾统领百万天使(比路西法更早背叛)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

黎曼猜想为什么危险 猜想危险在什么地方

黎曼慢悠悠地反问:谁知道平行线相交还是不相交呢? “平行线公理”的世纪之争,最终终结于黎曼。

黎曼提出:过直线外一点,一条平行线也作不出来。

(这是人话吗?) 可基于黎曼几何得出的“无平行线”结论,最终成了的数学帮手。

广义相对论最初源于意识到引力并不是一种力,而是时空几何弯曲的体现。

物理直觉超于常人的爱因斯坦一直找不到数学工具来表达他的想法,如果没有数学支撑,直接说引力是时空弯曲效应,肯定会被吐槽成“物理是体育老师教的”。

所以,直到他从数学界朋友了解到黎曼的“非欧几何”,才让广义相对论提早问世。

当爱因斯坦得意地跟全世界说:如果没有我,50年内也不会出现广义相对论。

这时候,能和爱因斯坦站在一起吹牛的,也只有数学大神黎曼了。

二、黎曼猜想与裸奔的互联网 “几何”一直是黎曼的主业,这又是一座深不可测的数学殿堂。

但今天聊的不是他的主业,而是他在1859年“闲暇之余”随手丢下的一个猜想。

这个猜想说的是:存在一个对素数分布规律有着决定性影响的黎曼ζ函数①非平凡零点②。

关于这些点,容易证明它们都分布在一个带状区域上,黎曼认为它们的分布要比这个容易证明的结果齐整得多,他猜测它们全都位于该带状区域正中央的一条直线上。

而这条被猜测为包含黎曼ζ函数所有非平凡零点的直线则被称为临界线。

就这样,黎曼猜想正式被提出。

讲人话,我们来看黎曼猜想到底长什么样纸! 首先定义一个函数叫黎曼函数: ζ(s)= 1 + 1 / 2^s+ 1 / 3^s+ 1 / 4^s+…… 黎曼猜想指的是:黎曼函数所有非平凡零点的实部都是1/2。

更通俗的数学表达式如下: ζ(s)= 1 + 1 / 2^s+ 1 / 3^s+ 1 / 4^s+……=0的所有非平凡解都在直线x=1/2上。

怎么样!看懂了吧,如果还有疑问……那我也没辄了,我的智商有限。

黎曼自己肯定没有想到,他所提出的这个猜想,足足折腾了数学家们159年。

如果黎曼知道直到2018年我们还在纠结,一定会花点时间把证明写出来的。

这件事情还得怪他的老师高斯,高斯的座右铭是“宁肯少些,但要成熟”的低调作风,这一点影响到黎曼,让他成为一个惜字如金的大神。

他一生仅发表过10篇论文,但每篇论文都横跨各领域,是多领域的先锋开拓者,虽然不到40岁就去世,但仍然显示出的才华。

1859年黎曼抛出的这个不朽谜题,就是想解决素数之秘。

一旦素数之秘被解开,那么现在几乎所有互联网的加密方式将不再安全,变成一个裸奔的世界,因为我们主要的非对称加密包括RSA密钥加密等等,都是基于大数的分解。

不仅仅是互联网,只要证明方法被公布,无需量子计算机,根据其原理甚至能破解现代银行的安全密码体系,看你还开心不开心! 三、非对称加密算法和素数的关系 那些担心自己的钱包和黎曼猜想的朋友们,我们再复习一下小学数学: 小于20的素数有多少个?答案是有8个:2、3、5、7、11、13、17和19。

小于1000的素数有多少个?小于100万呢?小于10亿的呢? 观察素数表,你会发现素数数目是下降的,它们越来越稀疏。

1和100之间有25个素数,401和500之间有17个,而901和1000之间只有14个。

如果把素数列到100万,最后一个百数段(就是从999901到1000000)中只有8个素数。

如果列到10 000亿,最后一个百数段中将只有4个素数。

它们是,999 999 999 937,999 999 999 959 ,999 999 999 961,999 999 999 989。

越到后面,素数的寻找越发艰难。

这样,聪明的数学家们将素数应用在密码学上,因为人类还没有发现素数的规律,以它作密钥进行加密的话,破解者必须要进行大量运算,即使用最快的电子计算机,也会因求素数的过程时间太长而失去了破解的意义。

现在普遍使用于各大银行的是RSA公钥加密算法 ,基于一个十分简单的素数事实:将两个大质数相乘十分容易,但是想要对其乘积进行因式分解却极其困难,因此可以将乘积公开作为加密密钥。

黎曼猜想得到完全证明,很有可能派生出攻击RSA公钥加密算法的规律。

一旦黎曼猜想得证,那么基于大素数分解的非对称加密算法可能就走到了尽头,私钥加密、签名也就失去了意义。

当我们在为数学家开心的时候,也得小心那些寻找漏洞的黑客。

四、黎曼ζ函数证明和量子幽灵有关吗? 黎曼猜想的证明有那么难吗?在这里我不列出这些证明细节,只看看一路坎坷的证明历程: 1、1896年,法国的哈达玛抵达猜想的三八临界线边缘——证明了黎曼ζ函数的非平凡零点只分布在带状区域的内部,并顺手干掉了刁难人类一百年的素数定理。

2、1914年,丹麦的与德国的兰道触到了冰山一角,窥得了黎曼ζ函数的非平凡零点倾向于“紧密团结”在临界线的周围。

3、英国的哈代副武装模式开,直接将“红旗”插上了临界线——证明了黎曼ζ函数有无穷多个非平凡零点位于临界线上。

4、1989年美国的康瑞又推翻了列文森的推论,重新开启了估算的新篇章,又证明了至少有40%的零点位于临界线上。

…… 然而谁也没能真正搞定黎曼猜想,数学上“无穷大”这只恶魔让再多数值证据都微不足道。

没想到,有幸之年,我竟能亲身见证黎曼猜想被证明,若为真,实深感荣焉。

就在最近,2018年9月20日,菲尔兹和阿贝尔奖双料得主迈克尔o阿蒂亚爵士宣称自己证明了黎曼猜想,要在9月24日海德堡获奖者论坛上向全世界公布证明。

一听这消息,躲在深山老林的科学家们全炸了。

黎曼猜想这次真的会被解决吗?作为数学奖最高得主,阿蒂亚爵士的确是这个时代顶尖数学家之一,但他都89岁了,会不会只是出来玩票…… 另外,阿蒂亚爵士还有点“嚣张”地声称证明并不复杂(毕竟这猜想还是苦了人类159年),是基于之前冯诺依曼、希策布鲁赫、的工作。

冯o诺依曼,计算机之父,以研究算子理论、量子理论闻名遐迩。

希策布鲁赫,恕我孤陋寡闻,不知道他是干嘛的。

狄拉克,预言了反物质的那个家伙,量子力学顶梁柱人物之一。

一看,除去那个我不太熟悉的,此次证明恐与量子力学有着千丝万缕的关系。

自20世纪以来,已有部分科学家注意到素数与量子物理之间存在联系。

黎曼猜想中的素数行为,酷似量子力学中的“测不准原理”,虽然你可能不知道单个分子确切位置,但是你可以确定这个房间大致的分子分布,素数这难以捉摸的行为特别像量子幽灵掌握的微观世界。

阿蒂亚若是借助量子力学这一工具来解决黎曼猜想也不是不可能。

毕竟,数学中很多重大问题,都是建立在与其他数学分支跨界联系的基础上才被解决,比如费马大定理。

而由量子理论所衍生而出的量子计算机,也早已被数学家证明能快速对大数进行质因数分解,基于“平行世界”的运算可轻而易举破解素数并颠覆密码系统。

量子力学与素数的恋情,也在这一次揭开情人面纱。

五、猜想将动摇数学大厦吗? 各大行长躲在银行保险柜前瑟瑟发抖,不少黑客则潜伏敲着键盘蓄势待发。

一旦证明方法得证无误,密码夹持着的无尽秘密有多少会不复存在。

然而,黎曼猜想带来的危险不仅仅影响银行,更不仅仅是互联网,甚至可能动摇到一些数学根基。

数学文献中已有超过一千条数学命题以黎曼猜想的成立为前提。

如果黎曼猜想被证明,所有那些数学命题就全都可以荣升为定理;反之,如果黎曼猜想被否证,则那些数学命题中起码有一部分将成为陪葬品。

那些建立在黎曼猜想上的推论,可谓是一座根基不稳、摇摇欲坠、令人惶恐不安的大厦。

一个数学猜想与为数如此众多的数学命题有着密切关联,这是世上极为罕有的,也许正是因为这样的关系,黎曼猜想的名气和光环变得更加显著,也越发让人着迷。

因而,此次黎曼猜想是否成功证明,将牵一发而动全身,直接影响以黎曼猜想作为前提的数学体系。

六、危险的数学和逝去的“爱神” 伯恩哈德o黎曼于1866年7月20日去世,离开这个世界时还不到40岁。

天妒英才,这位与欧拉、高斯、一样在数学上具有顶尖天赋的人物,可能因为其才华带来巨大危险,很快就被上帝唤回去打麻将了。

他并没有意识到自己对这个世界的影响会如此深远,临走之前非常安宁,没有挣扎也没有临终痉挛,仿佛饶有兴趣地观看灵魂与肉体的分离。

《素数之恋》一书谈到:他妻子给他拿来面包和酒,他要她把他的问候带给家里人,并对她说:“亲亲我们的孩子”。

她为他诵读了主祷文,他的眼睛虔诚地向上仰望,几次喘息以后,他纯洁而高尚的心脏停止了跳动。

他长眠在塞拉斯加教区比甘佐罗教堂的院子里,墓碑上的碑文是: 这里着 格奥尔格o弗里德里克o伯恩哈德o黎曼 哥延根大学教授 生于1826年9月17日,布雷斯伦茨 卒于1866年7月20日,塞拉斯加 万事都互相效力 叫爱神的人得益处 注释: ①ζ函数:(ζ-function)用来刻画系统周期点性态的函数。

②零点:设是定义在数域k上的函数,我们把方程f=0在数域k中的解称作f(在k中)的零点,所有零点构成的集合称作零点集。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

声明:本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理