临死前的山本五十六为什么非要去瓜岛视察?

【千问解读】

说到山本五十六本来大家也知道的这个人不简单,可以说是实力超群的,但是今天我们不说什么山本五十六的实力不实力的问题,我们要说的是这个山本五十六临死前的一个问题,话说他临死前非要去什么瓜岛观察,那么这到底是为何呢?为何会有这样的故事发生呢?下面我们继续来分析解析看看吧!

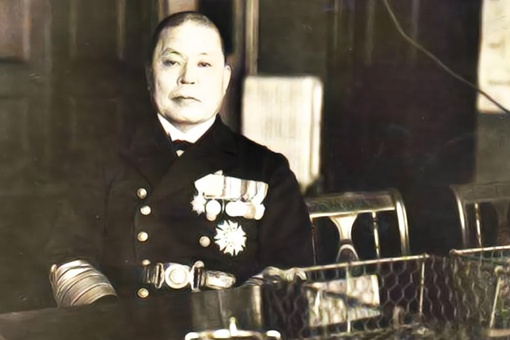

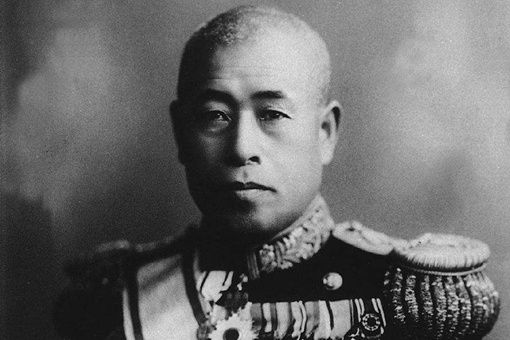

山本五十六是日本海军大将,第二次世界大战时期任日本海军联合舰队司令长官,,熟知山本五十六的朋友一定会用四个字来评价他,那就是“嗜赌成性”。

嗜赌的人敢于冒险,其性格也一定异常固执,而这也是造成山本五十六死亡的最大真相。

但是他的“赌”与一般人的“赌”不一样,一般人是小赌,赌注是钱,而他却是大赌,赌注是命甚至是日本的国运,他一生中最大也是最出名的赌博就是偷袭珍珠港了,而且对于他来讲,那一次他赌赢了,日本海军以非常小的代价重创了美国太平洋舰队。

不过,虽然珍珠港事件他赌赢了,但却也预示了他的末日即将来临。

为什么这么说呢,因为对于美国人来讲,偷袭珍珠港是一件极其残忍且不光彩的事,山本五十六当作这件事的始作俑者自然会被美国人所痛恨。

其实美国人当初在截杀山本这件事上就有过迟疑,认为“暗杀对方统帅”是不人道的,但一想到珍珠港事件,美国人迟疑的心便立即坚定了,他们这才以各种理由说服自己,不管使用任何手段杀死山本都是正义的。

珍珠港事件后,美国对日宣战,两国在太平洋战场上展开了四年的激烈对抗,由于美国人没有做好战前准备加之太平洋舰队遭到重创更是需要时间来恢复,所以战争初期,美国人一败再败,而日本很快就占领了东南亚,占领东南亚后,由于兵力不足,继续攻占澳大利亚很困难,所以日军调整战略,转而进攻澳大利亚北部及东北部的太平洋诸岛也就是西南太平洋群岛,目的是切断美国对澳大利亚的援助。

到了1942年5月,距离珍珠港事件仅过去半年,日军就完全占领了西南太平洋上的新几内亚,所罗门等群岛,这也达到了日军此前的战略目的,此时日军在太平洋战场上迎来了最光辉的时刻,不过,凡事都是“盛极而衰”,日军占领西南太平洋群岛后进攻已经露出疲态,而美军经过这半年的休整,庞大的战争机器开始全面发动,战争胜利的天平也随之开始倾斜。

1942年4月,美国16架B25轰炸机对东京进行了一次成功的轰炸,此次轰炸虽然对日本造成的物质损失有限,但却击碎了日本本土牢不可破的神话,为日本人的心里蒙上一层阴影。

随后,美日两国爆发了珊瑚海战役,此次战役虽然双方基本打成平手,但这也是美军首次停止撤退主动迎战,此后,美军开始按部就班的反击。

反击的转折点爆发在1942年的6月,双方在中途岛对决,结果是日本损失四艘航空母舰,三艘巡洋舰,阵亡三千多人,惨败而退。

中途岛战役打响了美军全面反攻的号角,此役日本海军损失惨重,从此日军在太平洋战场上开始丧失战略主动权。

中途岛战役胜利后,美军准备一鼓作气,攻占日军在所罗门群岛的军队要塞—瓜达尔卡纳尔岛,打通美澳运输线。

8月,美军开始进攻瓜岛,虽然遭到日军顽强抵抗,但还是于1943年2月将瓜岛收入囊中,瓜岛战役双方损失都非常惨重,但瓜岛的丢失对日军来讲是灾难性的,因为这使得日军彻底丧失了战略主动权,从此只能被动防守。

瓜岛战役的失败严重打击了日军的士气,所以为了鼓舞士气,山本五十六在参谋长宇垣缠的怂恿下决定前往西南太平洋前线进行视察,当时山本视察的路线是从新几内亚的拉包尔基地起飞,一路视察布干维尔岛,布因和肖特兰岛上的日军要塞。

这个路线对于山其实说是极其冒险的,因为当时瓜岛已经落入美军手中,而肖特兰岛与瓜岛只有咫尺距离,如果山本的座机飞临肖特兰岛,那么会很容易被瓜岛的美军发现,如果瓜岛的美军派机进行攻击,结果不堪设想。

而且最为主要的一点就是,山本的视察计划被通讯处的军官以电报的形式发给了当时肖特兰岛上的司令官城岛高次!

当时城岛高次已经意识到山本的视察计划有可能会被美军截获,所以他马不停蹄的赶到拉包尔,试图阻拦山本,然而山本拒绝了,当时的山本所表现出的依旧是一个赌徒的性格,他赌的就是美国人并不知情,然而这一次他赌输了,对于他这样的赌徒来说,赌输的代价就是死亡。

事情的进展果然如城岛高次所料,美军截获了那份电文并成功破译,他们掌握了山本的行踪计划后迅速制定了袭击计划,结果就是,美国派出了12架飞机低空飞行避开日军雷达,他们计算好了时间与山本一行相遇在布干维尔岛上空,经过激战,山本的座机被击落,日本一代海军名将就此陨落。

西汉萧何临死前为什么会推荐曹参担任丞相呢?

亲自去探望,并询问谁可继之为相。

萧何想都未想推荐道:,感兴趣的读者可以跟着小编一起往下看。

此时,曹参担任相已有九年。

听到萧何去世的消息,他立即告诉门客赶快整理行装,并自信地说:“我将要入朝当相国去了!” 过了不久,朝廷果然派人来宣旨任命曹参为相,同时勉励他励精图治,为大汉振兴大展作为。

出乎所有人意料,曹参成为相国之后的表现令人大跌眼镜,他日日饮酒作乐,一切皆遵萧何之法而无所变更。

唯一的变化是将属官里那些所谓机灵人一律辞退,反而从各郡和诸侯国中挑选了一批质朴、老实巴交、不善文辞的人,召来任命为丞相的属官。

把这一切看在眼里,失望不已。

他心生不悦,觉得曹参作为老臣有些轻视自己,不愿卖力打理朝政。

但又不好直说,于是找来曹参的儿子,对他说:“你回家后私下问问你的父亲,如今高帝刚刚去世,皇上还年轻,国家,而您身为相国,整日喝酒度日,凡事也不向皇上汇报,这样治理国家合适吗?对得起高帝的恩遇吗?” 于是曹窋回家后,把惠帝的意思变成自己的话规劝曹参。

不料曹参听完大怒,直接下令仆人把曹窋拖走打了两百板子,并斥责道:“你现在做大夫,职责是侍奉皇上,国家大事不是你该说的!” 看到曹参这种表现,年轻的惠帝终于忍不住了,在朝堂上责备曹参道:“为什么要惩治曹窋?上次是我让他规劝您的。

” 曹参听完后微微一笑,先是脱帽谢罪,然后直接反问惠帝道:“陛下觉得您的英明圣武比得上高帝吗?” 惠帝答道:“我怎么敢跟先帝相比呢!” 曹参又问道:“那陛下看我和萧何谁更贤能?” 惠帝也不客气地说:“您当然不如萧何。

” 曹参老神在在地说:“陛下说的这番话很对。

既然您比不上高帝,我也比不上萧何,高帝与萧何平定了天下,法令已经明确,不如陛下垂拱之治,我等谨守各自职责,遵循原有的法度而不随意更改,不就行了吗?” 惠帝听完很不悦,但想想似乎也有些道理,只好无奈地说:“好,您休息休息吧!” 曹参和惠帝的这段对话很有意思。

这是皇上挑明了自己对曹参担任相国以来的表现很不满意。

按常理,曹参应该慎重地答复惠帝的质询。

但曹参的回答虽然没有太大问题,却略显刚硬,显得有些傲慢,很不讨喜。

但倘若我们看看曹参的一生,他的确有傲慢的资本。

其一,战功卓著。

曹参跟汉高祖刘邦都是泗水郡沛县人,在追随刘邦征战天下时,立下了。

史载,曹参身经百战,反秦灭楚,屡建战功,总共打下了两个诸侯国,一百二十二个县;俘获诸侯王二人,诸侯国丞相三人,将军六人,郡守、司马、军候、御史各一人。

这样的战功,除了,谁也比不上。

韩信死后,曹参便是汉初功臣中军功第一人,获封平阳侯。

这样的功臣重臣,怎能不受敬重呢? 其二,品德高洁。

曹参曾经还是刘邦的上司,起兵反秦后却心甘情愿做刘邦的属下,并且始终对刘邦,无论多么困难的局势,都没背叛过刘邦。

早在沛县为吏时,曹参和萧何的关系十分友好,可以说是铁哥们。

征战天下时,曹参在前冲锋厮杀,萧何居中调度,一将一相,配十分默契。

但天下平定后论功行赏时,这对铁哥们却起了不睦。

原因是众臣一致认为曹参功劳第一,刘邦却将第一给了萧何。

其实未必是两人之间真有多大矛盾,这一点从萧何临终前极力推荐曹参便可看得出来。

只是上位者也有的时候,两人身边早已聚拢了一大批势力,这些人在瓜分果实时难免碰撞、摩擦,渐渐地,两人也走到了对立面。

高帝刘邦是何等睿智,早将这一切看得通透的。

他任命萧何为大汉朝的相国,将曹参派到齐国做相,辅佐儿子,也有避免两虎相伤的意思。

萧何和曹参也展现了较高的品德涵养,他们内心里彼此还是相知相敬的,始终是君子之争,从此各司其职,在不同岗位上为大汉国做贡献。

多年以后,曹参去世,“懿”,正是有美德的意思。

这样的高风亮节,怎么不受人敬仰? 其三,能文能武。

倘若曹参没有后来为相的经历,我们大概会一直认为曹参是名铁血将军、赳赳武夫。

事实上也的确如此,他戎马倥偬十几年打了无数仗,仅仅在身上的创伤就七十多处。

后来的、,也都把曹参列入名将行列,组织官方进行祭祀。

但大汉朝局稳定以后,曹参却开始了自己的华丽转身。

担任齐国相的九年里,他把齐国治理得井井有条,展现了惊人的治国理政才能。

担任大汉王朝的相国后,曹参虽然未进行大的变法改革,却延续了各项国策的稳步推进,保证了汉朝各方面的稳妥运转,使大汉王朝展现欣欣向荣之姿,为之后的打下了坚实基础。

这便是著名的“萧规曹随”。

武能行军打仗,文能治国安邦,翻遍历史,这样的人物也并不多见。

曹参具有这样的卓越才能,怎能不令人佩服? 正因为曹参太出名,以至于后人为也攀附他做祖先。

《志·魏书·武帝纪》煞有其事记载:太祖武,沛国谯人也,,讳操,字孟德,汉相国参之后。

小小沛县,这么有限的圈子内竟然涌现萧何、曹参、、等如此多的栋梁之才,刘邦是何其幸运啊。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

汉武帝刘彻为什么要临死前写罪己诏的 他到底是如何想的

要是看《.孝武本纪》,对汉武帝的印象恐怕大打折扣。

他有雄才伟略,一生也犯下无可换回的弥天大错。

晚年下达《轮胎罪已诏》,更像是对自己错误的一种辩解,如同滴滴打车的道歉信。

年轻的时候穷兵黩武,好大喜功,晚年内忧外患形势严峻 为了抗击匈奴,汉武帝耗光了国家的财富,到晚年的时候,已经民不聊生,民间怨声载道;为了满足一已之私,汉武帝,到处求生拜佛,寻求长生不老,耗资巨大;为了集权,酿成“”,逼死老婆和儿子,受株连者数万人。

长年的对外征战,国内经济已经不堪重负,官府与民间的矛盾逐渐激化,多地已经发生暴乱。

推卸责任,为自己辩护,收买人心 汉武帝是一个自负的君王,甚至连反对意见都难以接受,做事情往往都是一意孤行。

所谓的《罪已诏》,只是为了缓和国内矛盾,平息民间怨气。

如同滴滴事件发生后,滴滴高层为了平息乘客的不满而发布一个道歉信,其实是一种公关策略。

堂堂汉武帝,一封《罪已诏》,就能转移民众对他的不满,还能收买人心,实在是稳赚。

朕即位以来,所谓狂悖,使天下愁苦,不可追悔。

自今事有伤害百姓,靡费天下者,悉罢之! 民众不知帝王心术,看到承认过失,说不准还感动得。

晚年的汉武帝,已是孤家寡人,回顾自己的一生,或许有些许反思,不过一切的出发点还是为了巩固自己的统治。

如同滴滴的道歉信,同样是为了公司利益的一次零成本的表演。

《罪已诏》下达之后,的国策开次调整,为后来的”诏宣中兴“奠定了基础。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。