语文不能这样教,语文不该这样学

【千问解读】

2024年第九十八期(总第868期)

最近这些年,社会整体的语文水平如何呢?是上升了,还是下降了?为什么会出现这样的状况,是什么原因导致的?对这些问题的回答必然是仁者见仁,智者见智,每个人有每个人不同的思考与判断。

作为初中语文教师,下面我从二十四年的教学实践与思考出发,谈谈对这些问题的看法。

先看一张告示,这是我家小区电梯里张贴的关于禁止高空抛物的温馨提示。

读过这则百余字的告示,你能发现哪些语言表达上的问题?

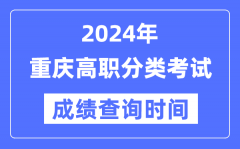

再看下面这样一份官方文件,湖南某县卫生健康局向市民出具的《依法履职处理意见书》。

文件仅200余字,却有多达7处错别字,实际上除错别字外,还存在其他语言表达问题。

可能有人看了以上两张图片会说,这不过是工作态度问题而已,认真一点儿就不会这样了。

但我想说的是,如果真有很好的语文素养,有很好的语言表达习惯,那么,哪怕是没那么认真,没那么用心,恐怕也不会如此漏洞百出吧。

也可能有人会说,都是电脑输入惹的祸,因为一直用电脑,很多人会提笔忘字,这很正常。

但我想说的是,用电脑处理文本时间久了,确实会在一定程度上出现提笔忘字的情形,然而写字和识字是两码事,输入法提供了选择,只要自身语文素养足够高,就不至于选不对正确的那个字吧。

当然了,还可能有人会说,拿这样随便找来的两张图说事儿,不过是以偏概全而已。

但我想说的是,看看现在出版的书籍、报纸、杂志,尤其是互联网上的各色文字,有多少可以肯定地说语言表达完全过关呢?或者把范围再缩小一点儿,就看看学校中的各种宣传、海报、通知等付诸文字的内容,又有多少可以肯定地说没有任何语言表达问题呢?这两张图固然不能代表全体,但管中窥豹,也可见一斑了。

那为什么社会整体语文水平每况愈下呢?原因固然很多,但我以为当下语文的教法和学法难逃干系,而且以我个人不乐观的判断,现在这种状况还远没有坏到谷底,未来还会越来越坏。

当下语文的教法和学法最大的问题,就是紧紧围绕考试和练习进行,考试日趋频繁,刷题成了常态,学生不停地做卷子,老师不停地讲卷子。

老师和学生都陷入了一个认知误区,觉得语文考试得高分,就代表语文学得好。

就在这做卷子讲卷子日复一日周而复始的循环中,社会的整体语文水平变得越来越坏了。

何出此言?听我慢慢道来。

因为我们的标准化考试,很多时候脱离了真实的语言运用情境,虽然近些年,不断在考试命题中强调情景化,但考试题中所谓的情境,更多不过是一个虚拟的,或者说虚假的情境罢了。

以基础运用试题为例,真实的语文运用中,哪里会有什么判断下列加点字有没有错别字呢?哪里会有什么判断加点词语使用是否得当呢?哪里会有什么判断划线语句是否有语病呢?哪里会有什么判断划线语句中的标点符号使用是否正确呢?哪里会有判断一组指定语句的修辞是否正确呢?……

真实的情境应该什么样?真实的语言运用情境应该是所有这些问题都混在一篇文章或者一本书中,有什么问题就要指出什么问题,哪里会明确告诉你某个问题在某几句话中呢。

学生在校的阶段性考试,常常范围非常明确。

比如,就考这几个单元的词语,这几个单元涉及的语法修辞知识等,老师带着学生做针对性极强的反复练习,学生得了高分,就误以为自己水平不错,其实那高分不过是范围有限,反复刷题的结果而已,不能和真正的语文素养画上等号。

打个不太恰当的比方,这就像是训练瞎猫去抓死耗子,划定若干条路线,每次都让瞎猫按照既定路线跑,最终一定能碰到死耗子。

而一旦放开范围,死耗子变成了活耗子,不再按既定路线去跑,那瞎猫就现了原形,不再那么容易逮到耗子了。

又比如,文言诗文的考查部分,平时的考试常常是指定有范围的若干篇内容,三五首诗或者两三篇文言文之类,只要盯住这有限的范围死命地练习,学生考试必然拿高分,但真正具备了文言诗文阅读和鉴赏能力了吗?没有!他们不过是通过针对性训练记住了答案而已。

语文老师没有人不晓得经典“常读常新,常读常深”、“诗无达诂”这个基本道理,但一考试,这个道理就作废了,变成以标准答案为准。

每一首诗每一篇文章,都有了固定方向的理解,都要以教材乃至教参为依据,不能越雷池一步,于是,把教材落实下来了,把教参落实下来了,分数就得到了。

可分数固然得到了,学生真读懂乃至读深了这首诗这篇文章了吗?没有!他们只会越来越功利,“考什么就学什么,不考就不学”,要求答成什么样,就答成什么样,根本没有自己的思考和品味,“涵咏工夫兴味长”在他们那里根本就不存在。

再比如,现代文阅读理解部分,学生在实际作答时,要严格按照命题的限定要求来回答。

现代文阅读的绝大多数问题不过是考查准确性,或者更直白地说是满足限定性要求而已,因此绝大多数问题都是浅显的而不是深入,是共性的而不是独特的。

也正因为如此,很难从现代文阅读的作答中判断出具体的某个学生对一篇文章理解的深度如何、个性如何。

老师在阅卷过程中,针对现代文阅读题的作答,常常是快速地看学生是否把所有得分点都回答到了,踩中了得分点就给分,反之,没有踩中得分点就不给分,至于什么学生在回答这个问题时出现的错别字、病句、语言表达的啰嗦冗长等等问题,都不在阅卷考虑之内。

这就导致学生误以为只要自己得分了,就没问题了,殊不知,他的不良的甚至错误的语言表达习惯,就在这样的日积月累中形成了。

另外,还有一点,是几乎所有学生,甚至是绝大部分语文老师没有意识到的。

用作现代文阅读的材料,都是根据命题需要刀砍斧劈过的,都是经过调整和修改的,甚至这种调整和修改幅度有时候还很大,这就常常导致文章的逻辑断裂,语言干瘪等情况,学生为了做题,不断读这样一些低质的文章,就像一个人长期食用农残添加剂超标的蔬菜食品对身体有害一样,也会慢性中毒,甚至有一天会病入膏肓。

这种慢性中毒,尤其体现在作文中。

试想,学生读的很多文章,就是逻辑断裂,语言干瘪的,那他写出来的东西怎么可能不逻辑断裂,语言干瘪呢?正所谓“取法乎下,得之下下”。

而且为了应试所做的很多作文训练,其实在相当程度上是偏离了真正写作的,仅仅是奉旨填词而已,并无真感情,真思考,因此并不能培养出真正的语言表达能力。

更何况,现在频繁地通过考试来训练考试作文,再加上电脑阅卷,老师只给一个分数,之前手动批改时那些随手圈画出来的错别字不再圈画了,随手画出来的病句不再画了,画波浪线来表示某些语句或者某些语段特别好,也不再做了。

这样干的结果如何呢?不要说文章有思想,就连最基本的文从字顺都很难保证了。

最近这些年,时不常地看到那些在网络中获得一股脑儿好评的“小作文”,甚至有人要把这些“小作文”作为学生应试文章的模版或者典范来大肆宣扬。

但是,稍微有一些语文素养的人,都会很清楚地看到这些“小作文”的硬伤,看似辞藻华丽,但实际不过是绣花枕头,是驴粪蛋子,是里面爬满了虱子的华丽袍子而已,是假话空话大话加套话的集合而已。

这些“小作文”用堆砌辞藻来掩饰思想的苍白,根本谈不上有任何的思想,更不要提什么思想深度了。

那思想从哪里来呢?思想可不是为了应试一篇又一篇写作文,或者准确说,是一篇又一篇抄袭或者堆砌作文素材能得来的。

要想有丰富深刻的思想,就要站在巨人的肩膀上,不读古今中外的经典作品,仅仅依靠朴素的情感,很难生长出丰富深刻的思想来。

然而,我们把大量本该用来读书的时间,用来沉思的时间,用来真正写作表达的时间,都用来做练习了,用来应对考试了,结果自然是因小失大,捡了芝麻,丢了西瓜。

人品能力俱佳的旧大臣为什么救不了旧中国?

他们无论是人品还是能力,都几乎属于完美之人。

就拿林则徐来说,品行为海内外钦敬。

当时跟他打交道的一个外国对手都承认,林则徐与同时代的官吏很不一样,“他似乎完全没有徇私舞弊的积习”。

网络配图 然而,这样一个完美的士大夫,为何没有挽救国家命运? 关于林则徐,史学家蒋廷黻有句着名评价:“他是中国旧文化最好的产品”。

为什么这么说呢?因为从中国传统儒家价值观“修身齐家治国平天下”而论,林则徐无可挑剔。

他一不贪财,二不好色,对国家对君主赤胆忠心。

但是,他归根结底属于“旧大臣”。

中英战败失败后重新被朝廷用的林则徐,充当的是一个灭火队员作用,在陕甘总督和云贵总督任上,他干的事主要是,扶贫救灾和平息群体事件。

终其任期,他既没有公开承认中西差距,也未曾倡导改革。

什么是旧大臣?什么是新士大夫?我们可以展开林则徐的身后事继续诠释。

林则徐死在镇压的路上。

但是,在他之后,自有后来人。

、左宗棠这些以平息太平之乱起家的人,都可以视为林则徐的衣钵传人。

尤其是左宗棠,早在其籍籍无名时,就得到林则徐的器重。

林则徐临终前,还不忘向朝廷写举荐信,大力推荐这位得意后生。

所以,左宗棠至少在精神层面,绝对可以算得上是林则徐接班人。

那么这位接班人,是怎样挽救国家命运的呢?与号称“大清中兴之臣”的曾国藩一样,左宗棠对于奄奄一息的满清政权而言,也实可谓“大救星”。

及太平天国的出现,本来将要缩短满清政权的寿命,而曾国藩左宗棠们的出现,至少又让这个政权苟延了半个世纪。

尤其是左宗棠,不仅在平息太平天国方面屡立奇功,而且还在新疆保卫战时,破天荒地取得了对沙俄代理人的完胜,可以说,没有左宗棠,就没有中国新疆。

从这点上说,左宗棠没有让先师林则徐失望,没有让俄国将中国的西北疆全部吞噬。

然而,“中兴之臣”还是有些言过其实,因为毕竟清廷“大势已去”。

而左宗棠终究没有彻底做到“挽狂澜于既倒”。

鸦片战争之后有甲午战争,洪秀全之后有孙中山,大清的“中兴”,其实质是“勉强支撑”,终究难免一死。

网络配图 为什么林则徐及其接班人,只能延缓清政府的死亡、而无法真正振兴大清? 不妨从左宗棠的眼力上寻找答案。

在晚清行将就木时刻,左宗棠与并行的“湘帅”曾国藩给出的“救国之道”同出一辙——认为治理天下的办法,在于如何运用孔孟的“王道”(指儒家的)和法家的“霸道”(指法家的刑狱杀罚一套暴力镇压工具)。

提出盛世用“王道”,乱世用“霸道”,平时互为参用。

可见,所谓“救国之道”还是没有脱离荀子思想——“将儒法二家的统治思想加以结合”范畴。

左宗棠在镇压起义时,与曾国藩一样,喜欢大开杀戒,甚至达到滥杀地步。

就是出于信奉“乱世用重典”。

在对外关系上,他们主张凡事以“”应对,显然,这也是老调重弹,无外乎儒家“怀柔远人”春秋大梦。

正如林则徐的禁烟不能阻止大清王朝颓废一样,左宗棠曾国藩的“救国之道”也不可能挽救大清王朝走向灭亡。

一切跳不出中国旧文化旧制度的理论,都不可能让中国出现质变。

19世纪末叶,中外有识之士早已经看出,中国旧制度旧文化已到穷途末路。

也许是旁观者清,日本在这方面夫看得更准更时刻,日本学者在《世界国尽》一书中,对林则徐左宗棠迷信的“孔孟之道”不能“再造辉煌”的内因进行了犀利剖析。

“清国的历史自陶虞时代开始,到现在已有4000年,过去以重视仁义五常、人情敦厚而盛名远播。

可是因不肯引进现代文明,风俗渐衰,德智渐颓,他们还犹如井底之蛙,以为自己样样比他国行。

真是可悲。

” 就在左宗棠们为中国旧文化旧制度披上新大衣时,日本那边同样面临西方冲击。

1840年的中英战争爆发虽与日本无关,但对日本社会各阶层的震动很大,尤其是知识分子阶层,面对西方侵略东方,当时普遍存在焦虑心态。

武士教师吉田松阴就是其中代表人物。

对中英战争的结果,他作出了自己总结:“满清为夷所侵,,无足论者也,卒之山金请和而后止,然其间不见复有唱义焉者,何其不振之甚也。

盖由纲纪废驰,而贤才不用,操习不熟尔”的结论。

网络配图 他认为,清国之所以败于英国,是因为内部政治腐败、民族一盘散沙,不在洋务而在内务。

他认为国家兴亡之道关键是内政不是外交,是治民不是治夷。

“民内也,夷外也,谋外而遗内者凶;治内而制外者吉”。

只有内修国政,才是不虑外敌的根本之策。

吉田断言,如果日本不吸取中国教训,也必然会被西方肢解。

1853年1月,培理率美国舰队驶入日本江户海湾,要求与日本通商。

与左宗棠不同,在日本临近被西方征服的危机时刻,吉田松阴摒弃了传统思想的束缚,他不是新瓶装旧酒,而是旧瓶装新酒,促使日本文明实质转型。

他创办“松下村塾”,招揽了大批武士后生精英。

他们不排斥西方文化,主张尊王而不攘夷。

以洋为师,推动日本主动学习西洋政治与学术原理。

这些人无疑属于东方世界的新士大夫,中国的旧大臣与之相比,恍如隔世。

1859年,为了推动日本改革内政、对外开放,吉田策划刺杀幕府重臣、保守派头子间部诠胜,结果事情泄露,被幕府处极刑,死时年仅29岁。

吉田松阴牺牲后,他的学生、井上馨等人继承遗志、继续倒幕运动,直至开启日本历史翻天覆地的一页——。

历史后来的发展,也验证了吉田松阴的判断,而“湘帅”们的理论却被历史无情的淘汰。

吉田松阴能救日本,林则徐左宗棠却救不了中国,皆因“内质新旧”。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

名相诸葛亮为什么投靠刘备?而不投靠一代奸雄曹操孙权

声明:本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理