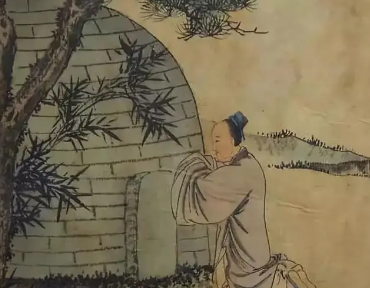

古代丁忧制度:辞官守孝的传统

这一制度要求官员在父母去世时暂时离开官场,回家守孝三年,以表达对亡父的哀思和敬意。

这种制度体现了古代中国社会对家庭伦理和孝道的重视,也是官员尽孝的重要方式。

在古代中国,丁忧制度是一种法定的义务,官员必须遵守。

【千问解读】

丁忧制度是中国古代一种特殊的社会制度,源于儒家的孝道观念。

这一制度要求官员在父母去世时暂时离开官场,回家守孝三年,以表达对亡父的哀思和敬意。

这种制度体现了古代中国社会对家庭伦理和孝道的重视,也是官员尽孝的重要方式。

在古代中国,丁忧制度是一种法定的义务,官员必须遵守。

当官员的父母去世时,他们需要立即向朝廷报告,请求辞去官职,回家奔丧。

在获得批准后,官员会暂时离开职位,回到家中为父母守孝三年。

这段时间内,官员不能参与政治活动,也不能谋求官职晋升。

丁忧制度的实施有着严格的规定。

官员在守孝期间,必须遵守一系列礼仪规范,如穿孝服、避免参加娱乐活动等。

此外,官员还需要定期向朝廷报告自己的守孝情况,以确保自己履行了孝道义务。

丁忧制度不仅体现了古代中国社会对孝道的尊崇,还有助于维护官场的稳定。

通过这一制度,官员可以在父母去世时暂时离开职位,专心处理家庭事务,从而避免了因家庭原因导致的官场纷争。

同时,丁忧制度也为官员提供了一个反思自己的机会,使他们在守孝期间能够修身养性,提升自己的道德品质。

然而,随着历史的发展,丁忧制度逐渐暴露出一些问题。

一些官员为了保住自己的职位,会选择隐瞒父母的死讯,继续在官场任职。

这种行为严重违背了丁忧制度的初衷,损害了社会的道德风气。

此外,丁忧制度也给官员带来了一定的经济压力,因为他们在守孝期间无法获得官职的收入,生活可能会陷入困境。

尽管如此,丁忧制度在古代中国社会中仍具有重要的意义。

它强调了家庭伦理和孝道的重要性,体现了古代中国社会对人性关怀的追求。

虽然现代已经不再实行丁忧制度,但这一制度对于我们今天理解古代中国社会和文化仍然具有重要的参考价值。

明朝官制:明朝官吏的选任制度,是明朝政治制度的重要组成部分

分两部分,选官制度和任官制度。

明朝官制分为中枢、地方、军事官制三部分。

为了加强皇权,废除了沿用已久的三省制,亦罢宰相职,直接对负责。

明首创的内阁则成为六部之上的中央最高行政机构。

地方官制,明朝共设省、府、县三级行政机构。

军事官制,明朝设,武官第一次掌有监察百官万民之权。

明朝官制在汉、唐旧制的基础上,又有所发展,其官制影响一直延续到,甚至是今天。

明朝的皇帝大多不亲理朝政,使得后人容易过低地评价明朝的各个方面。

而对比一下自秦至清,会发现中国的中,延续时间超过260年,且没发生过分代(如西汉、)的只有唐、明、清三朝。

再比较文化、经济、军事等领域,明朝也都名列前茅。

这不能不让人疑惑,就如史学家赵翼曾慨叹:“不知主德如此,何以尚能延此百六七十年之天下而不遽失,诚不可解也。

” 要解决这个问题,就不能不提到明朝的官制。

官制是政权机构的一个重要组织制度。

它关系到这个政权的盛衰,关系到当时社会的安定或动荡,关系到当时人民的生活。

而且清承明制,所以可以说明朝官制在中国延续了近五百年,支撑、维护了中国明朝和清朝的统治。

明朝除宗室外,文武官的封爵分为公、侯、伯三级,封爵上各加地名为封号,只有岁禄,并非实际的封邑。

明朝的散官制度与唐宋时不同,表现为按官授阶,因此散官的地位与作用下降。

与官品相配,明散官也分为九品十八级,从九品至正五品及正、从一品每级又有初授、升授两等,从四品至正二品则有初授、升授、加授三等。

散官的授予办法是,初授或升授某品官,司时赐予初授散官;初考称职时,赐升授散官;再考功绩显著者,赐加授散官。

考核平常者,不赐升授或加授散官。

除给散官外,文官一品至五品,武官一品至六品,经再考,可参照散宫同时授予勋级。

因此,散官与勋级既是附加性官衔,又可视为考核制度的补充,但与实职和俸禄并无关系。

明之文散阶有四十二阶,明之武散阶三十阶,文勋十级, 武勋六品十二阶。

洪武二十五年,重定内外文官岁给俸禄之制。

最高者,正一品官为一千四十四石;最低者从九品,六十石;未入流者,三十六石。

均米、钞、本、折兼之。

随机文章详解宇宙中最恐怖的星球,温度1000摄氏度以上(堪称地狱)七/八/九/十/级地震威力有多大,12级地震直接震碎整个地球(吓尿)外道魔像vs人柱力,九尾人柱力集齐面前能与魔像一战神仙转世的女生面相特点,单身狗遇到了绝对不要放过(旺夫又漂亮)王下七武海实力排名,新老王下七武海谁堪称第一迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

封王与封侯:古时候爵位制度中的尊卑之别

二者虽同属贵族爵位,但在地位、权力、待遇及传承方式等方面存在显著差异,深刻反映了古代社会的等级制度与政治文化。

地位差异:尊卑有别的等级阶梯 封王是君主对极少数功绩卓越、威望崇高的臣下授予的最高爵位,其地位仅次于(或国王),享有极高的尊贵与荣耀。

在历代封王中,以“晋、秦、齐、楚”四个封号最为尊贵,因为这四个封号代表的国家是时期最强大的四个诸侯国。

例如唐太宗曾被封为秦王,这一封号不仅体现了他的卓越功绩,更彰显了他在皇室中的崇高地位。

封侯则是相对较为普遍的封赏方式,适用于更多有功之臣。

被封为侯的人,虽然也享有较高的地位和荣誉,但相较于王爵,其尊贵程度有所降低。

在历史上,许多名臣良将因功被封侯,如西汉因抗击匈奴有功被封为长平侯,但他的地位仍无法与王爵相提并论。

权力差异:领地治理与政务参与 封王的权力通常较大,包括在自己的领地内拥有行政、司法、军事等各方面的自主权。

有些王甚至拥有自己的军队和官员体系,在一定程度上形成了地方割据势力。

例如西汉初期的异,如楚王、等,他们在自己的封国内拥有相当大的权力,能够自行招募军队、任命官员,对地方事务进行全面管理。

在一些情况下,封王还可能参与国家的政治决策,对朝政产生重要影响。

封侯的权力相对较小,主要限于自己的封地范围内。

他们通常只能管理自己的领地事务,而无法直接干预国家层面的政务。

侯爵的军事力量也相对较弱,往往无法与王爵相比。

以的列侯为例,他们虽然拥有一定的食邑和税收,但在政治上并没有太大的发言权,主要是作为皇室的荣誉象征而存在。

待遇差异:奢华生活与优渥保障 封王的俸禄丰厚,往往享有大量的土地、财富和特权。

他们的生活奢华,能够享受各种高级别的礼遇和服务。

例如的王爷们,不仅拥有大量的庄园、房产和财产,还享有朝廷给予的丰厚俸禄和各种特权,如出行时的仪仗、服饰的规格等都有严格的规定。

此外,封王还可能在朝廷中担任重要职务,获得额外的权力和资源。

封侯的俸禄虽然也不少,但与封王相比仍有一定差距。

他们的生活水平虽然高于普通百姓,但远不及封王那般奢华。

侯爵在朝廷中的职位相对较低,影响力也较为有限。

不过,封侯作为一种荣誉象征,也能为受封者带来一定的社会声望和政治资本。

传承差异:度与特殊规定 封王的爵位通常具有世袭性,即可以传给后代子孙,形成世代相传的王族。

世袭王爵的制度在不同朝代有所不同,但总体上保持了较高的稳定性和连续性。

例如的制度,藩王们拥有自己的封地和军队,其爵位可以世袭罔替,这使得明朝的藩王势力在一定程度上影响了国家的政治稳定。

封侯的爵位世袭性则因朝代而异。

在一些朝代中,侯爵可以世袭;而在另一些朝代中,则可能实行有限的世袭或不允许世袭。

即使允许世袭,侯爵的传承也可能受到诸多限制和约束,如必须遵守特定的规定和程序等。

例如时期,封王只有封爵,但是却没有实际封地,自然也就没有封地的实际权限,只能拿到相应的封地税收,其爵位的传承也受到了一定的限制。

封王与封侯在古代封建社会中是两种不同的爵位形式,它们在地位、权力、待遇和传承等方面存在着显著的差异。

这些差异反映了古代社会等级制度的复杂性和多样性,也体现了君主对不同臣下的不同管理策略和政治考量。

了解封王与封侯的区别,有助于我们更好地理解古代封建王朝的政治制度和文化传统。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。