古代有没有假币?古人如何防止假币?

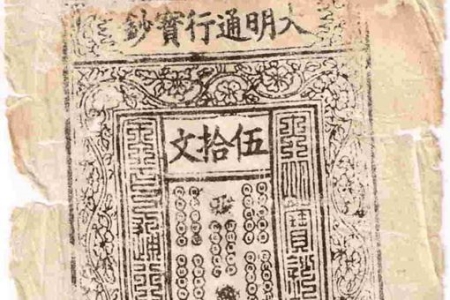

但是在古代,纸币并不是一直存在的,直到宋朝时期才诞生并慢慢流行开来。

那么,智慧的古人们,他们对于防止假币,辨别假币又有什么样的办法呢?古人是怎样对待假币呢? 宋代纸币自出现以来,就伴随着作伪问题。

宋初四川

【千问解读】

假币,不管在什么时候,都会对社会的正常秩序造成损害,所以现在有非常多的防假币的招数,正版纸币和假币相比也有很多很明显或者隐藏着的差别。

但是在古代,纸币并不是一直存在的,直到宋朝时期才诞生并慢慢流行开来。

那么,智慧的古人们,他们对于防止假币,辨别假币又有什么样的办法呢?古人是怎样对待假币呢?

宋代纸币自出现以来,就伴随着作伪问题。

宋初四川交子在私人发行时,伪造现象即已存在,史称“亦有诈伪者,兴行词讼不少”。

以后随着交子官方发行,作伪并不因政府介入而停止,反而日渐严重。

仁宗庆历年间,交子的伪造使政府“以伪造犯法者多,欲废不用”。

南宋初期,仍然是“诈伪多有,狱讼益繁”。

南宋东南会子的伪造问题,尤以孝宗、宁宗、理宗三朝为最严重。

据史料所载,当时纸币作伪的手段主要有三种,这就是“伪造新会、揩改旧会、盗卖会底”。

所谓“伪造新会”,大致就是作伪者按会子的版式重新描摹雕刻印刷,然后把伪造的会子投入使用。

“揩改旧会”可能是将旧币涂改界数或面额,而再投入流通的作伪方法。

“盗卖会底”则是印刷纸币的官吏利用职权,将会底(尚未加盖官印正式发行的会子)卖给他人,买得会底者自行雕刻官印加盖其上,然后投入流通。

提高纸币质量,加大伪造困难。

宋廷针对当时纸币作伪比较严重的局面,主要从防范与严惩两方面入手进行治理,其具体措施有以下3点。

提高纸币的质量,使作伪者难以仿造并加大作伪的成本。

《宋史》卷181《食货下三》载,宋理宗时期,纸币作伪猖獗,伪币大量出现。

淳祐三年(1243年),一位臣僚对纸币防伪提出了比较重要的4点思想。

第一,防伪的上策是提高纸币质量,下策是制定法律严禁作伪。

第二,人们作伪的动机主要是利益驱动,一边是获利5倍的诱惑,一边是被官府捕获惩罚的几率很低,这种情况下,人们就会敢于铤而走险。

第三,伪币增多的一个主要条件是纸币质量下降,作伪者易于伪造。

第四,提高纸币的质量主要应从纸料、雕刻、印刷等诸方面加以改进,使作伪者难以伪造。

而且纸币质量提高,使民间作伪成本太高,无利可图,就会停止伪造。

综观史籍,这些思路几乎是提高纸币质量防伪经验的一个总结。

如在纸料方面,南宋绍兴年间,“当时(东南)会纸取于徽、池,续造于成都,又造于临安”。

徽州、池州、成都、临安都是当时质量上乘纸的产地,可见当时朝廷重视印制纸币中纸料的选用。

又如在纸币的雕版方面,四川交子发行之初,就有了技术上防伪的措施:“印文用屋木人物,铺户押字,各自隐密题号,朱墨间错,以为私记。

”今天看来,这虽然很粗糙简单,但就当时的印刷技术而言,还是能起一定防伪作用的。

后来,随着雕版技术的进步,纸币防伪技术大大提高。

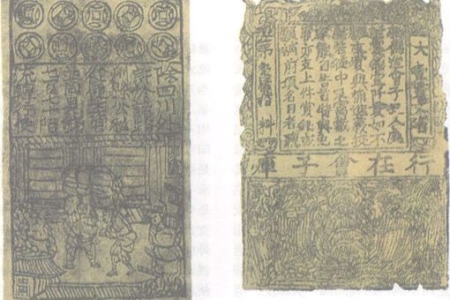

据元代费著《楮币谱》记载,宋徽宗时的钱引每引用印6颗,分3种颜色。

整个钱引的顺序是:最上面写届分,接着依顺序是年号、贴头、敕字花纹印、青面花纹印、红团故事印、年限花纹印、背印(分1贯和500文),最后书写额数。

可想而知,这么精美复杂的雕版以及套色印刷技术,民间一般要仿制已不是一件容易的事了。

加强纸币制造发行过程的管理。

熙宁元年(1068年),监官戴蒙“请置抄纸院,以革伪造之弊”。

其目的是通过设立专门负责币纸生产的部门,将币纸经营权统一收归官营,以杜绝民间伪造纸币的币料来源。

崇宁三年(1104年),置“京西北路专切管干通行交子所”时规定:“私造交子纸者,罪以徒配”,更明确地以法律条文禁止民间私造币纸。

总之,通过币纸官营、禁民私造,是切断原料来源来防范伪造纸币的有力措施。

宋代交子务设立之初,仅设主管监官1人,大观元年(1107年)五月,“改交子务为钱引务……所用之纸,初自置场,以交子务官兼领,后虑其有弊,以他官董其事”。

这里显然是为了防止官吏作弊,运用管理中不相容职务的原则,通过分设纸币制印官员和币纸制造官员,使他们互相牵制监督,以避免一人兼管而很可能导致作伪的弊端。

宋代纸币管理中的一个重要特点是分界发行。

当旧币发行流通期限满后,必须兑换新币,这时官吏必须严格鉴别旧币的真伪。

南宋规定:当会子换界时,要设内外两场官吏鉴定。

纸币分界发行是防范作伪的一个重要管理环节,并能限制纸币的发行量。

如南宋袁甫所谈纸币发行“四戒”中有“两戒”与分界有关。

他认为:纸币发行“一曰戒新旧三界并用”“四曰戒新会不立界限”。

严惩造伪者,奖赏陈告者。

宋仁宗时期,知益州薛田、转运使张若谷上奏欲官办四川交子时,就定下针对伪造的奖惩条文:“若民间伪造,许人陈告,支小钱五百贯,犯人决讫,配铜钱界。

”神宗熙宁初年规定,伪造交子的处罚等同于伪写官文书印者,处以流放2000里的惩罚。

徽宗崇宁三年(1104年),朝廷扩大对涉及伪造纸币行为处罚的范围,除伪造者本人外,知情不报者、转用伪币者等均得受罚。

到南宋时,将伪造犯人处斩已成定例,支赐陈告人的奖赏也增加了。

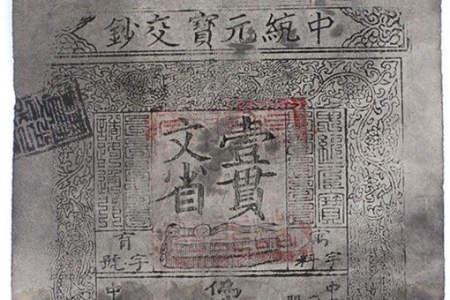

宋廷为使严禁伪造纸币之令家喻户晓,还将禁伪赏罚文字刊印于纸币票面。

如北宋徽宗崇宁年间发行的小钞票面上有“上段印准伪造钞,已成流三千里,已行用者处斩”等文字。

至于南宋会子,其票面样式,上半部分不但印有会子名称及面额,更以56字详示禁伪赏罚敕文:“敕伪造会子犯人处斩,赏钱壹阡贯。

如不愿支赏,与补进义校尉,若徒中及窝藏之家,能自告首,特与免罪,亦支上件赏钱,或愿补前项各目者听。

”

从宋代历朝对纸币作伪者及其相关人的处理上看:一方面,其处罚逐步由轻变重,惩治的范围也逐渐变宽。

另一方面,对于陈告者的奖赏由少至多,从500贯提高至1000贯。

统治者立法思想是通过严惩重赏,一方面威慑作伪者,加大其犯罪成本,使其不敢以身试法;另一方面加大对知情者、负有督察责任官员等的赏罚力度,提高纸币作伪案的发现概率。

提高纸币作伪的发现概率,比加大对纸币作伪的打击力度,对作伪者更具威慑力。

还有宋代将禁伪赏罚文字刊于纸币票面,这是一种最广泛的普法活动,并对妄图作伪者时时敲起警钟。

宋代有关严禁纸币作伪的立法比较严密,并具有较强的针对性。

但是,在具体执行中难免存在着偏差。

“今伪造有禁,刊之印文,编之敕令,非不严具”,但“前后犯禁之人,未必尽论如法”。

更有甚者,吏治腐败也影响了对纸币作伪的执法。

伪造会子“一有败露,纳贿求免”“法当重戮,仅从末减。

似此姑息,何以戢奸?”正由于执法不严,有法不依,致使“伪造(会子)者所在有之,及其败获,又未尝正治其诛,故(会子)行用愈轻”。

威远县职业技术学校有没有

以下是对该学校的详细介绍:一、学校报名日期目前学校尚未公布最新的报名日期,请密切关注学校官方通知以获取最新信息。

二、学校介绍威远县职业技术学校位于四川省南部的威远县,是一所致力于为学生提供高质量职业教育的学府。

学校拥有先进的教学设施和优秀的教师团队,致力于培养学生的实用技能和职业素养,为他们未来的就业和发展奠定坚实的基础。

三、学校录取分数线学校录取分数线根据每年的招生情况而定,通常会根据考生的综合素质、考试成绩和#因素进行评定。

建议考生关注学校官方发布的招生信息,以获取最准确的录取分数线。

四、学校专业介绍威远县职业技术学校开设了丰富多样的专业课程,涵盖了机械、电子、信息技术、建筑工程、医护等多个领域。

学校注重理论与实践相结合,为学生提供全面的专业培训,使他们具备适应社会需求的实用技能和知识。

总的来说,威远县职业技术学校为学生提供了良好的学习环境和优质的教育资源,致力于培养各行各业的优秀人才。

希望有志于职业教育的学子能够抓住机会,成就自己的职业梦想。

相关热词搜索:威远县 学校 职业技术学校

建文帝在靖难之役之后到底去了哪里是怎么回事?他有没有出家

他规定皇位只能由嫡长子继承,如果长子去世了,就由兄弟继承,但是作为兄弟必须是嫡母所生,如果是庶母所生的话,虽然为长子,但是也不能立他为太子。

洪武三年的时候,他模仿,立自己的儿子为王,又将他们分封到各个地方,而这一些亲王就成了皇权的重要支柱。

他对于自己死后的皇位继承十分的重视,在1397年,他生了一场大病,认为自己可能活不了多久,就把后宫非常聪明的李淑妃给杀死了,防止她操纵朝政。

他的长子为所生,在1392年因为生病而医治无效死了,他必须重新找一个继位者,而这一个人选,让他感到十分的为难,本应该由他的长孙继位,但是长孙并不适合这个位置,所以他想立自己的儿子为新的国君。

但是却被大臣们否定了,因为这不合乎制度。

后来建文帝顺利的登上了帝位,但是,他的王叔们都不把他放在眼里。

特别是燕王朱棣,召见他的时候,竟然站立而不跪拜,令他十分恼火,所以他开始准备削藩。

他先后将几个叔叔都治了罪,也有的贬为平民。

1399年,他发兵逮捕燕王,但燕王早做了准备,以的旗帜,废除了建文的年号,继续称洪武。

1402年的时候,朱棣成功攻取了京城,建文帝一气之下,放了一把火,当燕王来的时候,宫中已经是一片火海了,而建文帝则不知去向,连带着他使用的宝玺也不见了。

他到底去了哪里呢?在书籍上记载的是,他在宫中被那场大火给烧死了。

但是,等火熄灭的时候,燕里外搜查过,并没有看见他的尸体,不但这样,就连后人也从未见过他的陵墓。

他虽然当朝时间不长,但却也是一代帝王,理应有属于自己的陵墓,但是世人却找不到他的墓园。

如果他没有被火烧死,那么他又去了哪里?有人认为,他在火烧起来的时候逃了出去,说他去做了和尚。

在太祖病重的时候,他曾经给了建文帝一个小盒子,让他在危难的时候拿出来,很可能盒子里面装的就是和尚的一份度牒。

而且晚点,见了这份通牒之后,便,从地道中逃走了。

这也与太祖之前为所有的和尚重新登记造册相联系。

对于建文帝的失踪,很多人都有不同的说法,就连现在的影视剧,都依然围着他的这个失踪而做文章。

但是无论他是失踪了,还是真的在大火中自焚而死了,书籍所留给我们的,除了各种矛盾之外,并无具体的真相。

所以说,他的失踪在短期内还是一个谜案。

随机文章最早的编年体史书── 《春秋》 为什么叫春秋?春秋是什么?俄现木乃伊狗震惊考古学家,12400年的木乃伊狗脑保存完好谷歌创始人佩奇布林,曾计划将230亿美元资产捐给马斯克养蜘蛛会认主人吗,蜘蛛生性凶残是不会认主人的鬼生活在几维空间,公认说法为四维空间的生物就是鬼/未证实迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!