在发明纸以前都用什么糊窗户?

而且用来糊窗子的东西也非常麻烦,更重要的是不牢固,一阵大风可能就白糊了。

那古人究竟用什么办法

【千问解读】

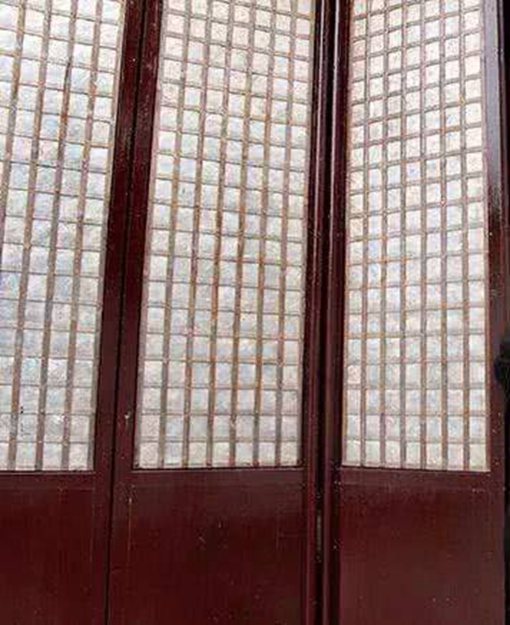

其实古代人在冬天还是非常艰苦的,没有玻璃做的窗子到了晚上还透风,可能发明纸张以后情况就有所改善了,但在这之前古人的窗子都是用什么做的呢?其实古代的窗子也不会都长一个样子,我们看到那种格子很多的窗户一般不会放在最外面,外面的门和窗基本都是实心。

而且用来糊窗子的东西也非常麻烦,更重要的是不牢固,一阵大风可能就白糊了。

那古人究竟用什么办法过冬呢?千万别就此小看古人的智慧了。

今天的窗户全都装玻璃,但这是非常近的事。

如果年纪大一点的朋友还会记得,农村的窗户,基本上都是用薄纸糊的。

似乎自古以来都是这样。

不过,这里有个问题:纸是汉代发明的,到现在不过两千多年历史,可在房屋上开窗户的历史可太久远了,可以一直追溯到原始社会。

那么,在纸发明之前,窗户上都糊什么呢?难道大敞着?其实,这要分情况讨论。

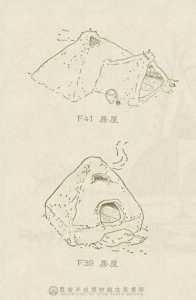

因为在原始社会,人们的房屋还很简陋,就像个帐篷。

在下面开门的同时,只是在最顶上开一个小洞,一来透气,二来冒烟。

这就是最早的“窗”。

图据西安半坡博物馆志愿者队

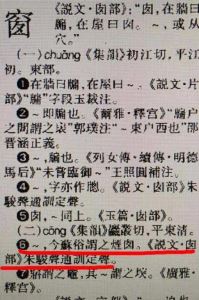

现在的“窗”字,还保留了原始的意思。

“窗”是由“穴”和“囱”组成的。

现在我们还管烟道叫“烟囱”。

而苏州一带,仍然管烟道叫“窗”。

所以,“窗”和烟“囱”本来是一回事。

而且囱(cong)和窗(chuang)的发音,在上古是完全一样的。

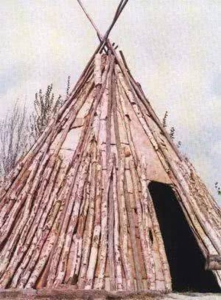

这种原始的住宅形式,在今天很多少数民族还保持着。

例如鄂伦春人的住宅,就是用桦木和桦树皮、兽皮搭成一座帐篷似的房子,顶上开洞,就是原始的“窗”或“囱”。

这个洞透气、出烟,当然不需要糊任何东西。

冷吗?当然冷。

那怎么办?要么烧火,要么忍着。

鄂伦春人住宅

今天仓库、牢房也有类似的结构,不开大窗,只是上面有一个装着栅栏的透气孔。

不过,这种住宅毕竟是比较原始的,很快,人们就修建起高大的住宅,从汉代流传下来的陶楼模型可以看出,汉代的窗户,和今天的比例就差不多了。

汉代陶楼,和今天比例相似的窗户

从上图密集的窗棂来看,汉代的窗户,自然也是要糊东西的。

当然,窗子上糊什么,这在贵族就不叫个事,人家有钱,装什么都可以。

一是可以用宝石。

《世说新语》里说晋武帝的房子“北窗作琉璃屏,实密似疏”,这时候纸已经发明,但人家仍然用琉璃来装窗户,比今天的玻璃贵多了。

不过,晋武帝毕竟是一国之君,其实,用来放在窗户上挡风的材料有很多。

根据陈启新先生《糊窗纸史考》,有如下几种:

二是可以用云母。

云母为天然矿产, 揭成薄片是透明的,古人用来装在窗户上。

这也只能用于富贵之家。

云母

梁简文帝《谢惠屏风启》称: “云母之窗,惭其丽色;琉璃之扇,愧其含影。

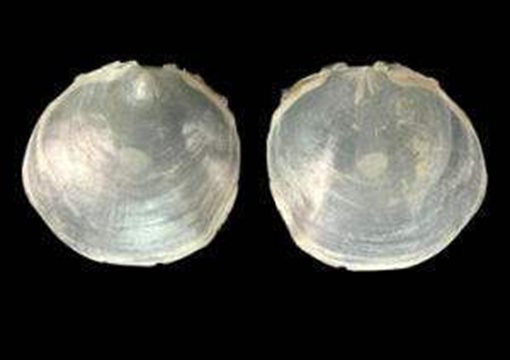

”三是贝壳,有一种窗贝,即海月,贝壳近似圆形, 极扁平, 薄而透明,古人嵌在门窗上,可以透光。

《昭明文选》有郭璞《江赋》: “ 玉姚海月, 土肉石华。

”这种东西虽然也不便宜,但比起宝石来算是容易得的了。

海月

四是骨胶制品。

羊角熬胶,做成透明薄片,如鱼枕明角,鱼类头部软骨、鳞甲或鳃盖刮去不透明物,浸蒸压平后,可以镶在小窗上。

今天的老宅子,还保留着一种叫“明瓦”的东西,镶在窗户上,可以透光。

这种明瓦,材料各不一样,北方没有贝壳,就用云母磨成薄片;南方有用贝壳的,也有把羊角熬成胶,做成透明薄片的。

明代南京有一条街叫“明瓦廊”,就是专门生产羊角胶片明瓦的地方。

无论明瓦,还是海月、云母、琉璃宝石,都不可能做成太大的一块,所以古代窗户的窗棂特别密,以便一小块一小块地安上去。

今天玻璃都是整块整块的,窗棂就消失了。

上面这些东西,保暖效果和今天的玻璃差不多,甚至有过之。

但是,关键是:都不是普通老百姓能用得起的!

普通百姓一般用这么几种东西:一是用竹和草。

老百姓就拿竹草编成帘子,挂在窗子上。

所以古诗里经常出现“蓬窗”的字样,可是,这种蓬窗不透光,房间里黑糊糊的,所以有一个说法叫“不欺暗室”。

二是用木板。

现在很多江南的窗户还是这样,白天把窗板支起来,晚上放下来。

当然,支起来,房间里会冷;放下来,房间里会黑。

三是用牛羊尿泡。

这是在网友留言里得知的,应该盛行于西北地区。

至于纸发明之前有没有用布糊窗的?说也奇怪,按理说应该有,但小编没有找到有力的材料。

只有直接用窗帘,就是不在窗户上安东西,通过在窗户后挂帘子的方法挡风。

比如石虎《邺中记》: “太武殿西有昆华殿……辄开大窗皆绛纱幌。

”然而,这也是有钱人家的做派了。

可见,普通人家的日子,无论是原始社会的什么都不糊,还是蓬草、木板,保温效果都很差,在冬天实在是不好过的。

其实,用纸糊窗户的习惯,也不是从汉朝纸一出现就有的。

这是到了唐宋,从上层社会流行开来的。

在没有纸糊窗户的时代,大家是各显神通,五花八门的材料全都用上了。

古时候打仗都是如何过河的是怎么回事?他们都用什么方法过去的

而如果这个时候不出击,等敌方全部渡河站稳脚跟,要取胜就没那么容易了。

所以,宋襄公号称仁义而不肯半渡而击楚军,结果楚军列好阵势,大举进攻,宋军寡不敌众,遭到惨败,宋襄公本人屁股上也挨了一箭,流血过多,重伤而亡。

而则半渡而击手下大将龙且,全歼二十万楚军主力,一战而奠定了之争的胜局;半渡而击,打得曹操狼狈奔逃,若不是救驾,曹操早已魂断黄河;还有半渡而击,一战打爆东吴八大虎臣,! 因此,行军打仗时,如果快速过河,避免被对方半渡而击,往往成为一场战胜胜负的关键。

那要怎么才能快速过河呢?如果河水比较浅,行军又很赶的话,可以直接截流而渡。

这里的截流不是堵水,而是说直接踏马而过,而没有马的步卒则只有撑着长枪、或者牵着绳子慢慢趟过去。

当然这样非常危险,一旦遭遇敌袭,混乱之中极易摔入急流,轻则被冲走,重则溺毙,就算侥幸活下来也很容易感冒,没办法,出门当兵就是这么苦。

而如果水比较深,那就只有坐船过去了。

但如果士兵太多,辎重车与马匹又太占地方,渡船往往是不够的,一趟一趟来回得运几十次,则更容易被敌方半渡而击之,所以最好的办法还是搭桥。

有船的话可以搭浮桥,没船的话可以搭吊桥。

吊桥的话,首先得派善水者携带军中粗大绳索游到对岸,然后两岸把绳索立起固定。

接着士兵们砍伐竹木,制作成木筏摆放在绳索上,做成吊桥。

如果附近没有树林,那么就用长枪作为临时材料,捆起来放在绳索上,然后在上边铺设衣甲作为路面应急。

为了避免被半渡而击或者敌人设伏,吊桥造好后不会全部过河,而是先派选锋精锐部队过河,然后摆好阵型警戒保护后边渡河的部队,然后每过一队,就占领有利地形摆一队阵势,依次过河。

当然,吊桥的话很不安全,并且也无法运送大型辎重车,所以有船的话最好还是搭设浮桥。

所谓浮桥,是指用舟船代替桥墩,在上面铺设木板而搭成的临时桥梁,又称“舟桥”。

图:潮州广济桥,以“十八梭船二十四洲”著称,是中国现存最有名的浮桥 中国历史上最早的浮桥,是在公元前1184年,周文王为娶妻而在渭河上架设的浮桥(《·大雅·大明》记载:“亲迎于渭,造舟为梁。

”)而在《演义》之中,曹操攻打马超的,便是连夜搭起三座浮桥,而使魏军得以顺利渡过渭水,然后聚沙灌水,冻冰为垒,最后终于打败了马超;另有最后一次北伐,也发动五万兵马搭设了九座浮桥以沟通渭水南北,而将渭滨守得滴水不漏。

随机文章木星和土星碰撞会怎样,会形成新的天体(人类可能会灭亡)揭秘甘肃天水文物大案,盗墓贼售卖文物时被抓获(100万元卖到国外)平行宇宙理论,平行宇宙的存在的例子(平行空间真实存在)迅猛龙能否猎杀霸王龙,单挑打不赢霸王龙/群殴可猎杀(得不偿失)河北异能者杀人事件,通过精神力控制别人变成傀儡(杀人不用手)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

马超的祖先是哪位?竟是马革裹尸的发明者

在蜀国的五虎将当中,名号最响的并不是,而是出场不多的。

“来将何人”“吾乃本朝大将伏波将军之后,蜀中大将马超”。

再看五虎将中的其他将领,祖先又没有名气,所以震慑力上自然就差些。

那马超的祖先马援到底什么来头?名气真的有这么大的? 马援可能大家不是很熟悉,但是马革裹尸大家应该都听说过,这个成语就是说他的,他也被人们称为伏波将军。

他是的开国将领,跟随着一路打天下,最终建立了东汉王朝,可以说他的名气上最起码在三国时期那是非常大的。

马援的先祖是战国时期非常有名的赵将,马援出生在一个官宦世家,家里想让他学文,但他向往祖先赵奢的戎马生活,,民间起义不断。

马援觉得建功立业的机会来了,就去投奔了当时的起义军首领隗嚣,因为作战英勇就受到了隗嚣的赏识。

后来隗嚣投靠了刘秀,马援也就归顺了刘秀。

后来隗嚣反叛刘秀,马援瞧不起隗嚣的小人嘴脸,就追随着刘秀一起去剿灭隗嚣。

当时隗嚣在陇西驻扎,刘秀手下无人知道陇西的地形,大家面对一个陌生的环境都不敢轻举妄动。

恰好马援受刘秀召见,马援叫下人取来米,马援用米搭了一个城池的模型,大家通过这个模型看清了陇西的地理特征,刘秀顺利的平定了隗嚣的叛乱。

由于新朝的时局混乱,羌人不断的进入中原造成中原大地的混乱。

东汉建立后,马援被任命为陇西太守。

马援用了六年的时间,平定了的叛乱,使陇西的百姓过上了安定祥和的日子。

交趾叛乱,马援又被任命为伏波将军去平定战乱,马援凭借着出色的才能率领军队与交趾强大的象军作战,最终成功平复了交趾的叛乱。

马援的交战主要是和外族交战吗,他曾征岭南,平乌桓,为了东汉王朝的稳定立下了。

”马援一生爱国,他曾初次给他的好友说:“如今匈奴,乌桓屡犯北境。

堂堂七尺男儿,应该战死沙场,马革裹尸,方能不负皇恩。

”这就是马革裹尸的来历。

从这里可以看出,马援是一个为国的大将,他的这句话也激烈了一代又一代武将为了自己的国家不断拼杀。

从某种程度讲,马援的名气是比刘秀的名气大的。

不止是因为后世马超的闻名,更是他的忠君爱国的精神始终在鼓舞着我们。

马援的每一场战争都是为了国家的安宁,为了人民的幸福。

他的那句战死沙场,马革裹尸至今读起来都让人热血,遥想马援将军的英勇和。

随机文章战斗机最快飞行速度3马赫,广州到北京仅需36分钟龙卷风是怎么形成的,大气的不稳定性产生强烈的上升气流这些催眠图片你敢看5秒,15张图片看完让您迅速进入美好的梦乡比黑洞更强大的天体,宇宙终极天体“类星体”怎样判断老人即将去世,呼气大于吸气和老人吃不下饭都是去世的征兆迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!