新理论模型声称解开早期大质量星系之谜

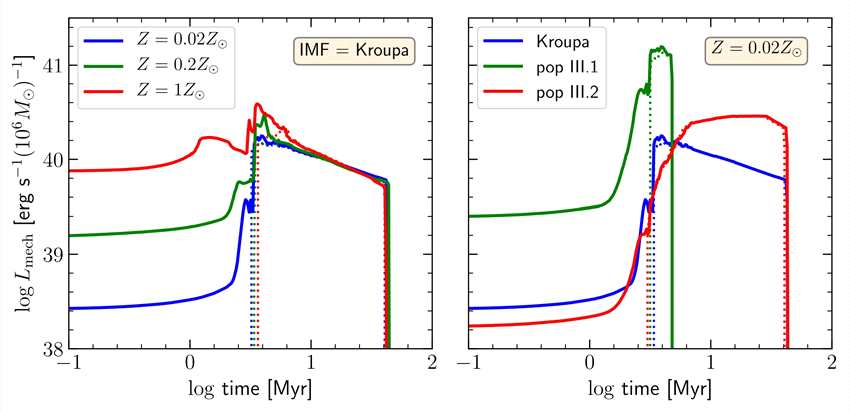

显示的是不同金属度和不同IMF的曲线。

在每种情况下,实线代表恒星风和超新星的总能量,虚线仅代表超新星的贡献。

左图:标准Kroupa IMF的三种不同金属性。

右图:低金属度 =0.02.下的三种不同的IMF在所有情况下,超新星反馈

【千问解读】

由Starburst99计算的106星团中瞬时星爆的反馈机械能注入率,它是星爆后时间的函数。

显示的是不同金属度和不同IMF的曲线。

在每种情况下,实线代表恒星风和超新星的总能量,虚线仅代表超新星的贡献。

左图:标准Kroupa IMF的三种不同金属性。

右图:低金属度 =0.02.下的三种不同的IMF在所有情况下,超新星反馈的开始在的3 Myr成为主导时是急剧的。

除了 =1,早期的恒星风反馈是可以忽略的,直到它在2 myr附近急剧上升。

因此,在足够低的金属丰度下,1 Myr的爆发预计不会受到恒星风反馈和超新星反馈的影响。

鸣谢:皇家天文学会月报(2023)。

DOI: 10.1093/mnras/stad1557

据耶路撒冷希伯来大学:耶路撒冷希伯来大学的天体物理学家在《皇家天文学会月报》上发表了一个新的理论模型,该模型解决了宇宙中早期大质量星系形成的之谜。

这些发现自然解释了最近使用詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)进行的观测,这些观测揭示了宇宙中惊人的大质量星系过剩——在大爆炸后的前5亿年已经存在——这与普遍接受的理论相反。

詹姆斯·韦伯望远镜于2021年底发射到太空,早在2022年7月就开始拍摄遥远星系的图像。

研究人员出人意料地发现,与普通理论预计的星系数量相比,早期宇宙中存在过量的大质量星系。

根据研究人员提出的模型,原始星系中普遍存在的高密度和低丰度的重元素的特殊条件,允许在没有其他恒星干扰的情况下高效率地形成恒星。

来自希伯来大学Racah物理研究所的研究小组由Avishai Dekel教授带领Kartick Sarkar博士、Yuval Birnboim教授、Nir Mandelker博士和Zhaozhou Li博士。

Dekel教授说:“在最初的5亿年里,研究人员已经确定了每个星系都包含大约100亿颗像我们太阳一样的恒星。

”“这一发现令研究人员感到惊讶,他们试图找出对这一难题的合理解释,从对星系中恒星数量的观测估计被夸大的可能性,到表明大爆炸的标准宇宙学模型需要重大变化。

”

根据流行的星系形成理论,重力导致分散在宇宙中的气体坍缩到巨大的球形暗物质云的中心,在那里它变成了像太阳一样的发光恒星。

然而,迄今为止的理论和观测表明,星系中恒星形成的效率很低,只有大约10%落入云中的气体成为恒星。

这种低效率是由剩余气体加热或在风的影响下被吹出星系以及首先形成的恒星的超新星爆炸造成的。

这与最近JWST显示的在短时间内产生大量恒星的现象相矛盾。

在这项研究中,Dekel教授和他的团队提出了一个称为“无反馈星爆”(FFB)的过程,这自然解释了这个谜。

在早期星系普遍存在的独特条件下,气体有效地转化为恒星,而不会被反馈过程所破坏。

这个想法是基于大质量恒星的形成和随后的超新星爆发之间超过一百万年的时间延迟。

在气体因恒星中产生的重元素而富集之前,研究人员认为,在稠密的早期宇宙中,形成恒星的云的密度高于一个阈值,该阈值允许气体在一百万年的“机会之窗”内迅速坍缩为恒星。

这种在没有反馈的情况下高效率恒星形成的过程解释了观测到的大质量星系过剩。

“这项研究的发表标志着我们对宇宙中原始大质量星系形成的理解向前迈出了重要一步,无疑将引发进一步的研究和发现,”Dekel教授总结道。

“这个模型的预测将通过使用网络空间望远镜积累的新观测结果进行测试,其中一些预测似乎已经得到了证实。

”

Dekel补充说,在未来的研究中,将会调查所提出的FFB情景的重要含义。

其中包括在FFB恒星形成星团的中心有效形成1000个太阳质量的种子黑洞,这是解释5亿年后在星系中心看到的10亿个太阳质量的惊人超大质量黑洞的关键。

王守仁“知行合一”思想:理论与实践的深度交融

它不仅对当时的学术思想和社会风气产生了深远影响,更在后世不断被传承、发展,成为中华民族传统文化宝库中的重要财富。

一、“知行合一”思想的提出背景 王守仁所处的中叶,社会风气浮躁,阶层中普遍存在着知行脱节的现象。

许多人满口仁义道德,高谈阔论,但在实际行动中却违背道德准则,虚伪之风盛行。

这种社会现实与所倡导的言行一致、身心健全的理念背道而驰。

同时,在学术领域,占据主导地位,其“知先行后”的观点深入人心。

认为,人们必须先获得对事物的知识,然后才能去实践,将知行分为两个独立且顺序分明的阶段。

这种观点导致了重知识而轻实践、空谈理论而不注重实际行动的学风。

王守仁为了纠正这种社会风气和学术弊端,提出了“知行合一”的思想,旨在正人心、息邪说,让人们将道德认知真正落实到行动中,恢复儒家道德的本真。

二、“知行合一”思想的内涵解析 (一)知中有行,行中有知 王守仁认为知行是一回事,不能分为“两截”。

“知行原是两个字,说一个工夫”,从道德层面来看,知是一种道德意识、道德认知,行则是道德实践。

例如,一个人知道应该孝顺父母,这是知,而当他切实地去关心父母、照顾父母,这就是行。

道德意识离不开道德行为,道德行为也离不开道德意识,二者,不可分离。

真知必然会导致行,不行不能算真知。

王守仁以“如好好色,如恶恶臭”为例,见到好色属知,而好好色属行,见色时便已自然地喜好,并非见后才立心去好,说明知与行是同时发生的,不可分割。

(二)以知为行,知决定行 王守仁提出“知是行的主意,行是知的工夫;知是行之始,行是知之成”。

这意味着道德是人行为的指导思想,按照道德的要求去行动是达到“良知”的工夫。

在道德指导下产生的意念活动是行为的开始,符合道德规范要求的行为是“良知”的完成。

例如,一个人内心产生了帮助他人的善良意念,这是知的表现,而当他真正去实施帮助行为时,就是行的体现,同时也是对知的践行和完成。

三、“知行合一”思想的现实意义 (一)对个人修养的提升 在个人修养方面,“知行合一”思想具有重要的指导意义。

它提醒人们要将道德认知转化为实际行动,不能仅仅停留在口头上。

例如,在日常生活中,我们常常会给自己设定一些道德准则,如诚实守信、尊老爱幼等,但真正要做到言行一致却并不容易。

“知行合一”思想促使我们不断反思自己的行为,将内心的道德良知落实到实际行动中,从而提高自己的道德修养和人格境界。

(二)对社会发展的推动 当社会中的大多数人都能够做到“知行合一”,将道德规范、法律法规等付诸实践,社会秩序将会更加和谐稳定。

在各个领域,如教育、科技、文化等,人们积极践行“知行合一”,能够推动社会的创新发展,促进社会的进步。

例如,在教育领域,教师不仅要有丰富的教育理论知识,还要将这些知识运用到实际教学中,不断探索适合学生的教学方法,提高教育质量;在科技领域,科研人员要将科学理论转化为实际的技术创新,为社会的发展做出贡献。

(三)对学术研究的示 在学术研究方面,“知行合一”思想也有着重要的启示。

它强调理论与实践的结合,反对空谈理论而不注重实践的学风。

学者们在进行研究时,不仅要深入研究理论知识,还要关注实际问题,将研究成果应用到实际生活中,解决实际问题。

只有这样,学术研究才能真正具有价值和意义。

四、“知行合一”思想的现代传承与发展 在现代社会,“知行合一”思想依然具有强大的生命力,被广泛应用于各个领域。

许多企业和组织将“知行合一”作为企业文化和管理理念,鼓励员工将所学知识和技能运用到实际工作中,不断提高工作效率和质量。

同时,一些教育机构也将“知行合一”思想融入到教育教学中,注重培养学生的实践能力和创新精神。

此外,随着时代的发展,“知行合一”思想也在不断被赋予新的内涵。

例如,在面对全球性问题如环境保护、气候变化等时,人们需要将环境保护的知识和理念转化为实际行动,积极参与环保活动,共同为地球的可持续发展贡献力量。

王守仁的“知行合一”思想是中国古代哲学思想中的瑰宝,它蕴含着深刻的哲理和智慧。

在当今社会,我们应该深入理解和传承这一思想,将其运用到实际生活和工作中,不断提高自己的道德修养和实践能力,为个人的成长和社会的进步贡献自己的力量。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

《天体物理学杂志》:白矮星上压力模式脉动真实性的理论支持

右图与左图相同,但消除了2855.728 s的周期。

在三次试验中,π93.4s的周期间隔清晰而显著。

右图中的垂直虚线表示主周期间隔的谐波(π/2、π/3、π/4和π/5)。

Credit: The Astrophysical Journal (2023). DOI: 10.3847/1538-4357/aca533(神秘的地球uux.cn)据美国物理学家组织网(by Li Yuan, Chinese Academy of Sciences):中国科学院云南天文台的研究人员对一颗极低质量的白矮星(WD)进行了详细的星震分析,该白矮星显示出疑似压力模式(p模式)脉动。

它们不仅探测了WD内部的丰度分布,而且为p模式的存在提供了理论支持。

这项研究发表在《天体物理学杂志》上。

已经发现一些wd表现出脉动。

一种类型的脉动是高频率的p模式,另一种是低频率的重力模式(g模式)。

在WDs上,p模式脉动的周期通常为几秒或更短,这使得检测这些脉动成为一个挑战。

然而,对于低质量WDs,p模式脉动的周期可以长达100秒,并且具有可观察到的振幅。

SDSS J111215.82+111745.0是一款极低质量的WD。

在这颗恒星上探测到两次短周期脉动,分别为107.56秒和134.275秒。

如果这两个可疑的p型脉动被证实,它们将是在WD上观察到的第一个p型脉动。

在这项研究中,研究人员试图通过建模和分析,为这些疑似p模式脉动的确认提供强有力的支持。

他们为SDSS J111215.82+111745.0做了一个详细的星震模型,其中氢丰度剖面作为一个变量。

他们考虑了全部七个脉动周期(两个p模式和五个g模式),并用模型的本征频率来拟合它们。

这两种可疑的p-模式在最佳拟合模型中得到了很好的体现。

他们发现了一个与SDSS J111215.82+111745.0上观察到的周期一致的p型脉动模型,这为两个p型脉动的现实提供了理论支持。

此外,主要参数,M = 0.16500.0137太阳质量和Teff = 9750560K,以及这颗恒星的化学轮廓都是由最佳拟合模型确定的。

由它们的模型确定的恒星参数与光谱学和其他星震学分析的结果非常一致。