陈子昂有哪些经历?他对唐诗的进展起到了哪些作用?

的前面是和,隋朝是一个短命王朝,因此唐朝的文风继

【千问解读】

的前面是和,隋朝是一个短命王朝,因此唐朝的文风继承自南北朝。

南北朝的诗词篇章都是华丽有余,但是没有真材实料。

陈子昂非常不看好南北朝时期的诗词篇章,他主张诗词篇章应该从宫廷中走出去,不要老是写一些奢靡的宫廷生活。

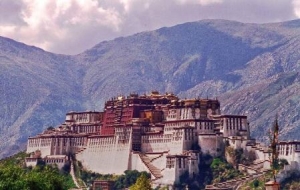

陈子昂读书台 陈子昂提出既要吸收南朝诗篇的柔美,又要吸收北朝诗篇的刚劲,要兼收并蓄。

陈子昂在写景文章上也有主张,他主张写景要寓情于景,不能只单纯地写景色,要在诗中抒发自己的情感。

因此,他写的诗中总是情景交融。

东晋时期的谢晋写的篇章虽然很华丽,描写景色的时候也特别擅长,但是因为没有抒发情感的缘故,显得非常肤浅。

陈子昂在诗歌创作上主张复古,他非常喜欢中的诗歌创作方法,还提倡建安风骨,认为要把情感写出来,不能只是单纯地描写。

陈子昂的主张赢得了当时很多文人的赞同。

唐朝刚刚建立的时候,为了政治的需要,朝廷对文学进行一定的改革,不再提倡南北朝时期那种奢靡的诗篇,认为写诗词文章要有实际应用性。

而陈子昂的主张与朝廷的主张很相似,因此得到了朝廷的推举,唐诗经过陈子昂等人的实践,最终走向了最高峰,脱离了南北朝时期诗词篇章的华而不实。

[page] 陈子昂是什么样的人 史书上对陈子昂的评价就是脾气过于急躁,陈子昂小时候并没有怎么学习。

到了青年的时候,忽然开始刻苦学习,后来果然成名。

陈子昂是靠吹捧的政绩上位的。

为了在朝廷中谋取官职,陈子昂写了很多赞美武则天的诗篇,被武则天喜爱,因此成为了朝廷中的一员。

那么陈子昂到底是什么样的人呢? 陈子昂读书台 陈子昂虽然是靠赞美武则天上位的,但是他也是一个敢于实话实说的人,武则天准备在四川开凿蜀山,用于打击生羌人,陈子昂就向武则天述说百姓的苦难,提议取消这个计划。

可以看出,陈子昂是敢于为百姓说话,哪怕是违了当朝的意思。

陈子昂后来去了边塞,在边塞,他了解了戍边将士的辛苦,也了解边塞的百姓一边受到朝廷的徭役之苦,一边又受到当时的的侵扰之苦。

陈子昂将自己的所有感触写在了诗中,成为著名的边塞诗人。

陈子昂在年轻的时候是一个扶危救困的人,他不爱惜钱财,将钱财送给需要救济的人,因此在当地有着很好的名声。

平时喜欢打,是很受人们喜爱的侠客。

陈子昂还是一个善于创新的人,在当时,南北朝的诗歌还是有很大的影响。

但是陈子昂却主张写诗应该有新的特色,应该将自己的情感在诗中抒发出来,这样才可以使得诗篇更有意义。

陈子昂凭借自己的创新精神,为唐诗的发展做出了卓越的贡献,成为了唐诗发展的推动人。

[page] 陈子昂的名言 大家在做了一件特立独行的事情后,会喜欢有“前不见古人,后不见来者。

”来感慨,那么你知道这句话是谁说的吗?这句话是陈子昂的名言之一,也就是他的诗作《登幽州台歌》,其诗表现了他怀才不遇的寂寥,同时也表达了自己对当政者的不满。

陈子昂像 陈子昂是一个有志青年,但是当他把自己的作品那个那些名门望族时,却是备受讥讽的,所以他才会有感而发的写下这段文字。

当然这首诗也因为富有感染力而被人们传诵。

当然陈子昂的名言并不只有这一句,其实他的佳作有很多。

比如感时思报国,拔剑起蒿莱” 以及“达兼济天下,穷独善其时”等,表述的是自己对当时的朝政的看法以及对于自我的要求和期望。

通过陈子昂的名言,我们能够看出他是一个对时政很有见解的人,同时他还敢于直谏,敢于将自己的思想表达出来,让人们知晓。

也正是因为这样,陈子昂被当权者排斥,当权者不能忍受像陈子昂这样的人整天给自己找不痛快,所以最后陈子昂只得告老还乡。

在此之后的他,所作里或多或少有着郁郁不得志的愤慨,但是依旧对于我们有很多的借鉴意义。

那些被广为传颂的陈子昂的名言,激励着一代又一代的人们,要志存高远,忠心为国。

当然也正是因为这样,他的诗作改变了唐朝初期的萎靡之气,使得后世的事更多的是励志的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

卫校中专报考高职答案卫校高职答案可以考哪些学校

对于许多学子来说,选择适合自己的教育路径是一项重要的决策。

然而,在众多的选择中,卫校中专报考高职答案无疑是备受关注的一个选项。

卫校是指卫生职业技术学院,其培养的学生主要从事医疗护理、医学检验、药学等相关专业。

而中专则是指中等专业学校,培养的学生以中职层次的人才为主。

而高职答案则是指参加高职答案录取的方式,通过答案选拔优秀的学生进入高职院校。

卫校中专报考高职#有着它的独特优势。

首先,卫校中专的学生在选择报考高职#时,已经拥有了一定的专业基础。

他们在卫校期间接受过专业的理论和实践培训,具备了一定的专业素养。

这为他们在高职答案中取得好成绩提供了一定的保障。

其次,卫校中专学生报考高职#,有机会进入更加专业化的学习环境。

高职院校相对于中专学校来说,师资力量更强大,教学设施更先进,学习资源更加丰富。

这将为卫校中专学生提供更好的学习条件和机会,有助于他们在专业上进一步提高。

此外,卫校中专报考高职#还可以拓宽就业领域。

卫校中专毕业生在进入高职院校后,不仅可以继续深造,也可以选择直接就业。

由于医疗、护理等相关行业的需求量大,卫校中专学生具备相关专业背景,将更容易找到适合自己的工作岗位。

然而,卫校中专报考高职答案也面临着一些挑战。

首先是竞争压力。

随着高职院校的知名度和吸引力的增加,报考的竞争日趋激烈。

因此,卫校中专学生需要更加努力学习,提高自己的综合素质。

其次是适应能力。

卫校中专学生从中专转入高职院校,学习和生活环境都会发生变化。

他们需要适应新的课程设置、学习方式和社交圈子。

这需要一定的时间和努力,但只要经过适应期,卫校中专学生将可以顺利适应高职院校的学习生活。

综上所述,卫校中专报考高职答案是一种有着独特优势和机遇的选择。

通过深入学习专业知识,接受更高水平的培训,卫校中专学生可以在高职#中脱颖而出,并为自己的未来发展打下坚实的基础。

当然,在选择报考高职答案前,学生们也应该充分了解相关规定和要求,制定合理的学习计划,为自己的目标努力奋斗。

相信只要付出努力,卫校中专学生一定能够取得成功,实现自己的梦想! 相关热词搜索:卫校 中专 高职

四川所有公办职高四川公办职高学校有哪些

四川作为中国西南地区经济发展的龙头省份,其公办职业高中在为社会输送人才方面发挥着重要的作用。

本文将介绍四川所有公办职高的优势、学校专业、招生条件,并向您推荐两所优秀的职业学校。

四川公办职高以其独特的优势备受青睐。

首先,由于其公办性质,学校能够获得政府的全力支持,为学生提供良好的教学条件和学习环境。

其次,学校注重培养学生的实践能力,通过与企业合作,为学生提供实习机会,帮助他们更好地适应社会就业需求。

此外,公办职高还注重学生的综合素质培养,提供丰富多样的课外活动和社团组织,培养学生的领导才能和团队意识。

四川公办职高的专业设置丰富多样,涵盖了各个行业的就业需求。

学校开设了机电工程技术、汽车维修与检测技术、计算机网络技术、电子商务等专业,为学生提供了广阔的就业选择空间。

此外,学校还注重培养学生的创新意识和实践能力,在专业教育的基础上,开设了科技创新、创业实践等课程,为学生打造了更具竞争力的就业优势。

四川公办职高的招生条件相对较为宽松,主要要求考生具备初中毕业证书,并通过相关的入学考试。

同时,学校也鼓励社会人员报考,为那些希望提升自身技能和就业能力的成年人提供了良好的学习机会。

此外,学校还注重选拔有潜力和兴趣发展职业教育的学生,为他们提供更多的机会和资源来实现个人的职业发展目标。

推荐两所四川公办职业学校,一是成都职业技术学院,该学院以其优质的教学资源和丰富的专业设置在四川乃至全国具有重要影响力。

该校致力于培养应用型、创新型和复合型的高级职业人才,毕业生就业率一直位居四川省前列。

另一所值得推荐的学校是雅安职业技术学院,该学院在农业、医疗、工程等领域的职业教育方面有着卓越的成绩和声誉,为学生提供了广阔的发展空间。

总之,四川所有公办职高以其优越的教学条件、丰富的专业设置和宽松的招生政策,为学生提供了良好的学习环境和广阔的就业机会。

它们不仅在培养学生的专业知识和技能上取得了显著成绩,更注重学生的综合素质培养和创新意识的培养,为学生的个人发展打下坚实的基础。

如果您对职业教育有浓厚的兴趣并希望为未来的就业打下坚实基础,这些职业学校将是您的理想之选。