学习力与学习成绩的关系?如何判断一个人的学习力强不强?

学习力主要包括学习动力、学习毅力和学习能力三大要素。

学习能力只是学习力的一种能力,我们要想在将来有所作为,光学习知识是没用的,我们面对新鲜的、未知的事物时,要有解决问题的能力,这就是学习力。

那么学习力和学习成绩又有怎样的关系呢? 学习成绩并不完全体现学习力的高低,它只是

【千问解读】

学习力不仅是学习各种知识的能力,更是在未来面对问题解决问题的能力。

学习力主要包括学习动力、学习毅力和学习能力三大要素。

学习能力只是学习力的一种能力,我们要想在将来有所作为,光学习知识是没用的,我们面对新鲜的、未知的事物时,要有解决问题的能力,这就是学习力。

那么学习力和学习成绩又有怎样的关系呢?

学习成绩并不完全体现学习力的高低,它只是学习力的一种表现。

可以说,学习力好的学生,学习成绩不会坏到哪里去,但学习成绩好的学生,学习力不一定很强。

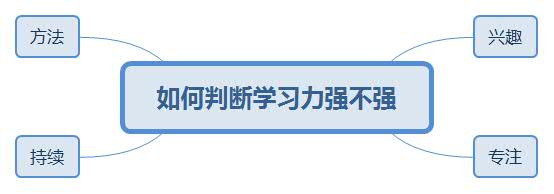

一个人的的学习力好不好,体现在哪些方面?我们又靠什么来判断呢?这里有四个关键词:兴趣、专注、持续、方法。

我们可以从这四点上来判断一个人的学习力强不强:

1、兴趣

兴趣可以归类到学习力三要素中的学习动力。

一个人对学习充满兴趣会让他不会觉得累,这是学习能够专注、持久的关键因素。

2、专注

不管是学习新的知识,还是解决一个新的问题,只有专注才能获得更高的效率。

3、持续

我想很多人都用同样的经历,我们为自己制定了一个很好的学习计划,刚开始的阶段执行力特别好,能够完全按照计划上进行学习,但是过不了多久就慢慢的松散下来,最后完美的学习计划也只是一个计划了。

这就是持续力不够,我们知道学习并不是一蹴而就的事情,这个时候能够“持续”就显得尤为重要。

4、方法

方法应归类到学习力三要素中的学习能力。

不管你多有兴趣、多么的专注,方法不对只能是朝着错误的方向越走越远。

很多学生学习很努力,早上起得比人早,晚上睡得比别人晚,可就是学习成绩上不去。

这就是学习方法不对。

以上就是判断一个人学习力强不强的四个关键词,这四点相互联系缺一不可。

晋国和秦国的关系如此之好 为什么会在晋楚争霸中和楚国联手呢

晋楚争霸对于其他诸侯国来说,如何站队就变得尤为关键。

经过几场大战以后,稍稍占据一些优势,但整体来说两国还是平分霸权。

那秦国当时是怎样的立场呢?是在秦国的帮助下,才顺利回到晋国成为国君,所以当时晋国和秦国的关系很好。

不过崤之战以后,秦国则是选择与结盟一起对抗晋国。

那秦国为什么会和晋国决裂,转而选择和秦国联手呢?一起来了解下这段历史吧。

一 首先,根据《春秋》、《左传》等史料的记载,在春秋初期,为求将来与中原友好,与当时力量强大的晋国联姻,向晋献公求婚,晋献公就把大女儿嫁给了他。

在此之后,秦穆公又和晋怀公、晋文公等晋国君主结成了亲家。

特别是公子,更是在秦穆公的帮助下才登上晋国君主的宝座。

所以,对于当时的秦国和晋国,在关系上可谓进入到了“蜜月期”。

但是,在公元前632年的后,秦穆公感到晋秦联合结果只利于晋,公元前630年背叛晋国,并选择和结盟,以此共同抗衡强大的晋国。

由此,非常明显的是,秦国之所以背叛晋国,直接原因就是晋秦联合结果只利于晋。

二 进一步来说,因为地理位置上不在中原地区,秦穆公支持晋文公称霸诸侯,并不能直接为秦国带来什么好处,也即对于中原地区的诸侯国,只会依附于晋国,而不可能越过晋国来依附甚至臣服于秦国。

所以,在晋楚争霸中,秦穆公再怎么帮助晋国,都有点“为他人做嫁衣”的感觉。

基于此,秦穆公及时扭转了秦国的对外策略。

公元前628年,晋文公、郑文公先后去世。

对此,秦穆公派遣大军进入中原地区,结果,在回师的途中,遭到了晋军的埋伏。

在崤之战中,晋军联合姜戎于崤山(今河南陕县东)设伏,全歼3万精锐秦军。

而这,促进秦国和晋国彻底走向决裂。

三 崤之战后,面对3万大军的损失,一向冷静、理智的秦穆公并没有立即向晋国报复。

对此,在笔者看来,这显然是由于秦国的实力和晋国存在非常大的差距,贸然进攻晋国,可谓不自量力。

当然,秦穆公也没有。

根据《春秋》、《左传》等史料的记载,在崤之战后,秦国将其在攻鄀之战中所俘楚将斗克释放,与楚国正式结盟,以此共同抗衡强大的晋国。

秦楚鄀之战,又称攻鄀之战,发生在十八年(公元前635年)。

此战,秦国军队俘虏了楚国将领申公斗克、息公屈御寇而回国。

而将楚国将领申公斗克等人放回楚国,无疑是秦穆公抛给楚国的橄榄枝。

四 最后,对此,在晋楚争霸中处在下风的楚国,自然接过了秦穆公抛过来的橄榄枝。

在秦国和楚国的联盟中,依然通过姻亲来巩固关系,比如的妻子伯嬴,就是之女。

而到了战国时期,秦国的宣就来自于楚国。

不过,在春秋时期,秦国虽然和楚国结盟,却依然没有将晋国从中原霸主的宝座上拉下来。

换而言之,在春秋时期,晋国一方面压制了西边的秦国,另一方面则在晋楚争霸的战争中占据上风。

当然,从另一个角度来看,正是因为晋国的强大,包括晋国之后的三晋依然强势,促使秦国和楚国的联盟关系一直延续到战国中期。

换而言之,秦国、楚国、晋国之间的关系,和魏蜀吴的关系存在相似之处。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

崔湜先后依附过哪些人?他与太平公主是什么关系?

今天小编来说说崔湜的故事。

可能很多朋友都是通过影视剧得知崔湜这个人物,崔湜是宰相,曾先后依附、门下。

后,崔湜又改投,还升任同中书门下三品。

不过崔湜的选择依然是站错了队,后来将太平公主除掉,崔湜这次也没办法脱身了,最后是被流放岭南,在途中被赐死。

其实崔湜和太平公主并没有什么复杂的关系,就当时的情况来看,如何保命才是他们最为重要的事情。

崔湜出生于五姓七望的博陵,而且以文辞见称,及第。

但是崔湜并不满足于此,为了在官场上,他先后依附于武三思、上官婉儿和太平公主,甚至成为上官婉儿和太平公主的面首。

当然这样的崔湜也并没有什么好的结果,在赐死了姑姑太平公主之后,崔湜也被流放岭南,进而被赐死,结束了他丰富多彩但并不光彩的一生。

当时的他不过才43岁。

崔湜最初的官职并不大,曾参与编纂《三教珠英》升任从七品下的殿中侍御史。

在神龙元年(705年),复位后,崔湜成为考功员外郎。

我们知道是由以张柬之、桓彦范等五位大臣联合李唐王室成员发动的以诛杀二张兄弟为目的的政变,然后顺便又逼着让位于中宗李显。

李显复位后,张柬之等五人封王,权倾朝野,逐渐被孤立无援的李显所猜忌,李显遂扶植以及武三思代表的武家,试图平衡朝政。

桓彦范害怕武三思在李显面前对他们不利,就把崔湜派到武三思身边打探消息,结果崔湜看到武三思和李显的关系越来越好,于是出卖五王依附于武三思。

在武三思的提携下,崔湜很快成为中书舍人。

第二年,桓彦范、敬晖等人被流放岭南,崔湜落井下石,建议武三思矫诏杀死他们,武三思询问崔湜有没有合适的人选来做这件事,崔湜就推荐了表兄周利贞,周利贞曾与桓、敬等人有过矛盾。

武三思就秘密让周利贞前往岭南,几人都被周利贞杀死。

景龙二年(708年),崔湜成为兵部侍郎,开始依附于专秉内政的上官婉儿,上官婉儿比崔湜大了八岁,在史书中也曾记载崔湜和上官婉儿有私情,但真相如何,已不得而知,唯一可以确定的是崔湜确实依附于上官婉儿。

《》记载:“时昭容屡出外宅,湜托附之。

”“婉儿又通于吏部侍郎崔湜,引知政事。

”《太平广记》也有“上官昭容屡出外,湜谄附之”的话。

崔湜很快就成了宰相,即便他在执掌典选时公然卖官鬻爵,收受贿赂,被弹劾后贬为江州司马,却还是因为上官婉儿和的求情而被召回,做了尚书左丞。

景云元年(710年),李隆基发动唐隆政变,诛杀韦后党羽,波及到了上官婉儿,李隆基下令将上官婉儿也杀死。

崔湜也被贬为华州刺史。

上官婉儿被杀后,崔湜虽然一时被贬,但并没有从此一蹶不振,很快他又投到太平公主的石榴裙下。

李隆基虽然在登基前后曾很看重崔湜,但是崔湜还是坚定地站在了太平公主这一边。

睿宗时期,太平公主权倾朝野,和时为皇太子的李隆基摩擦不断,彼此都想除掉对方。

先天元年(712年)让位于李隆基,但李旦还是保留了很大一部分权力。

这让太平公主有机可乘,继续干涉朝政,宰相多出其门。

开元元年(713年),太平公主与崔湜、窦怀贞等人密谋废黜唐玄宗,而且崔湜还曾与宫人密谋在李隆基使用的赤箭粉中下毒。

但是李隆基在发动之前还曾争取过崔湜,崔湜的弟弟崔涤也劝他对李隆基和盘托出,但是崔湜并没有听从。

结果在先天政变中,太平公主的党羽都被杀死,太平公主也被赐死,而崔湜只是被流放岭南。

只是在崔湜去岭南的路上,李隆基知道了崔湜曾经的谋划,于是一道旨令追上了崔湜。

崔湜就这样失去了自己的生命。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。