老子思想在当时为什么不被重视?儒家和道家哪个更适合人类

反而道家这种开阔的想法更加适合现代人生活节奏。

不过古人和现代人的价值取向肯定也不同,对于当时的人们来说阶级划分的非常严重,而且因为没有科学的存在,很多东西都需要借助玄学来完成。

这就让他

【千问解读】

在春秋战国时期,为什么孔子的儒家思想更受推崇,而老子的道家思想则不被重视呢?不过就现代来看,孔子的儒家思想实在有些太过于迂腐了,很多陋习都是出自于儒家。

反而道家这种开阔的想法更加适合现代人生活节奏。

不过古人和现代人的价值取向肯定也不同,对于当时的人们来说阶级划分的非常严重,而且因为没有科学的存在,很多东西都需要借助玄学来完成。

这就让他们在道德方面非常坚持,不然可能就会遭受惩罚。

在生机勃勃的先秦时代,老子的思想却体现的比较另类。

他所主张的无为而治、清心寡欲和顺应天道,以反话来讲道理的方式,其实来源于东周王室在乱世之中的生存方式。

长者老子作为周天子的史官,非常熟悉周王室的续命大法。

所以才有了他的《道德经》与其比较另类的思想。

史官的职业素养

老子不仅做过楚国小官 还去洛阳做了周人的史官

在普遍奋发激昂的春秋时代,老子的思想似乎与时代的主旋律显得格格不入。

但是实际上,老子的很多主张也来自于周文化传统,只不过是周文化在东周历史背景下生长的产物而已。

首先光从称呼来看,老子姓李-名耳-字聃,聃字与詹。

儋等字都属于先秦史官的统称,老子本人就是周王室的史官。

而老这个字,往往也和史官有关,是与史官有关系的称呼。

所以,道家的根源其实在于历史记载。

根据西周的制度,周王室的史官一般是由异姓人和外邦人担任。

由他们负责宣扬周王室的恩德,其用心是让周朝的功绩得到外人的认可,避免周人陷入自吹自擂的境地。

因为本身和周人有距离,所以对于周文化会保持相对理性与克制的态度。

比如老子的故乡是被楚国征服的陈国故地,就是这一制度的证明。

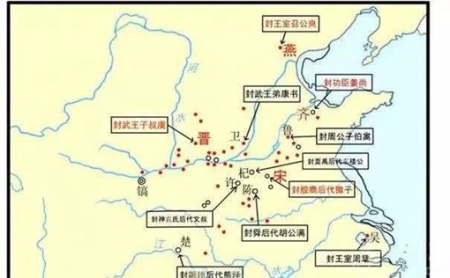

西周虽然大封诸侯 但整体上对各方具有优势

因为是外人,而且熟悉历史记载,这些人的言行就体现出了十分冷峻理智,而且十分超脱的心态。

因为和一般的国人不同,熟悉历史记载的他们,能够更加清晰地看到周朝分封制度的弊端。

虽然周人拼命地论证自己取代殷商具有合法性,是天命的结果,自己的德行取代了商朝势力。

但是之后的历史发展,不禁使人产生了怀疑。

周王室和封臣的关系,在若干带发展之后越来越疏远。

而且周王室无法从东方的封国里定期收取经济产出。

同时周朝本身也在分封王室领地,周王室自己的实力,也因为内部的小分封变得越来越有限。

最后是戎狄的侵略,从外部削弱了周朝的实力。

所以,熟悉了这一过程的史官们意识到,即使是周人也很难以永久获得天命的垂青,在王朝的兴亡之上,还有更高级的概念----大道在起作用。

所以和普通的士大夫相比,周代史官们更具有世事无常,事物善于转化的认识。

比如晋献公的史官史苏,在晋献公讨伐骊戎得胜之后就得出了“胜而不吉”的论断。

众人在问他原因时,他说晋国的男子可以击败戎狄的男子,反过来戎狄的女子可能击败晋国的男子。

这一判断来源于晋献公贪恋女色。

结果晋献公的戎狄妃子骊姬通过干政,一度给晋国造成了巨大的混乱。

这种认识本身就很有“强弱转化-祸福相依”的特色。

青铜器皿在东周时还是非常重要的财富象征

官的另一职业素养是天文历算。

何时进行某种农事,何时出兵征战能不干扰经济生产,都是他们需要观测天象得出的结论。

所以根据天象和气候判断出兵,祭祀和农作的时间,本身有尊重自然规律的用意,和将人类置身于天地之间的开阔视野。

个人的努力虽然十分重要,但也是要充分考虑历史发展的方向的。

所以,丰富的人生经验和开阔的视野,让很多人事在史官们眼中显得图样图森破了。

先秦时期的史官是还需要具备基本的天文学知识的

周王室的生存之道

西周末年的大洪水促成了一切格局的变化

历经了西周末年的大洪水,东周王室很明显地调整了自己的生存策略和身份定位。

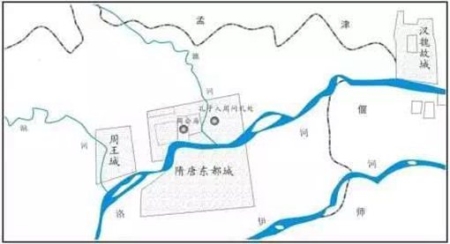

在东迁洛邑之后,周王室拥有位于天下之中的领土。

西边有虢国把守桃林要塞,南方有申国和吕国防御楚国,还有晋国和郑国保护王室。

王室的领土相当于一个中上等诸侯国,能维持起三军的武装力量。

再加上此时秦齐鲁宋卫等大国还比较支持王室,没有叛乱之心,所以周天子本身实力不弱。

但是周平王本身的表现却比较平庸,坐视很多小国被吞并。

随着时间的推移,周王室的领土受到晋国、郑国的步步蚕食。

新迁入王土的贵族与之前的大家族比如苏氏矛盾不断,所以叛乱频发。

因此周王室但凡采取比较强硬的措施。

比如周桓王讨伐郑国或者引进戎狄讨伐郑国等行为,要么是杀人一千,自损八百。

要么铩羽而归,要么引发更大的内乱,甚至导致周天子流亡出国。

迁都洛阳让周人一下子失去了大片领地

面对这样实力削弱与武德退化的现状,周王室采用的办法是把阳樊和原城等叛乱土地封赏给晋国收买大国人心。

一方面在礼仪上满足霸主国对名号的需求。

周王室在东迁之后,随着自身实力的下降,其在政治上已不能号令诸侯,军事上不能征调各国军队,经济上常常面临财政危机。

放眼春秋的世界 周王室的力量衰弱是非常明显的

面对多种危机,周王室不得不向外寻求支持和援助。

就当时而言,只有霸主国的实力和威望才足以帮助周王室解决这些困难。

而霸主国在春秋时期为了达到称霸的目的,需要借助周王室名义上的支持。

因而,周王室此时也放松了对这些诸侯国的统治,只要它们不威胁到自己的直接统治, 周王室都任其主盟和称霸,并通过赐命、赏赐等形式满足它们在诸侯国中的名义需求。

如周王室赐齐桓公昨肉,封晋文公为霸主,对楚、吴、越称王也表示认同。

周王室这样做,一方面有利于利用霸主国震慑其他诸侯国和戎狄之族,以维护自己的地位和确保自己的安全。

另一方面也有利于霸主国的称霸活动不至于游离于周王室之外,而始终仍处于周王室的统治体系之内。

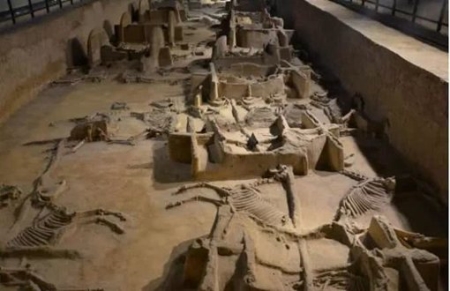

洛阳遗址中出土的东周车马坑

所以,周王室游刃有余地游走于各方势力之中。

他们离间齐、晋、楚三霸主国和其他诸侯国之间的关系,以牵制和消弱霸主国。

当霸主国势力越来越强大之时,他们也不会只满足于霸主国的地位,欲爭夺周王室的权力和地位。

周王室面对霸主国的强盛,不会直接出兵参战, 也不能对其施发号令。

周王室因而采取离间的措施,暗中拉拢霸主国的敌对势力。

利用一方诸侯与其相对抗,来减少霸主国对王室的威胁。

如在齐国称霸期间,周王室离间郑、晋与齐的关系。

晋国称霸期间,周王室利用齐、鲁的力量来牵制晋国。

楚争霸期间,周王室支持晋国来与楚国相对抗,让楚、晋双方在彼此争霸的战争中相互消弱自身力量。

周王室用离间之策来防止齐、晋、楚的实力过于强盛,以至于他们一直忙于彼此争霸的事物之中,而暂时不会把斗争的矛头直接对准周王室。

周天子用自己的号召力 经常组织诸侯间的会盟

对更加野蛮的楚吴越三国,周王室釆取默认与借力打力的态度。

吴越二国意在和其他中原诸侯国争夺霸主。

他们虽自称为王,但因为距离遥远而鞭长莫及。

所以从未对周王室取而代之,只是与周王室和平相处。

到了春秋晚期,周王室的势力更加衰弱。

因而对吴越二国也以友善的态度待之,承认他们的称霸行为,并在礼仪和物质上表示嘉奖。

只要霸主国不直接威胁到自己政治上的天子之位,无论霸主国称霸,还是在礼仪上有一些僭越之举。

孔夫子虽然会耿耿于怀,但实际上此时的周王室都可以对它们听之任之。

孔子对于时局的反应 比周天子本人还激烈

生存方式的改变

东周一度靠亲缘关系最近的郑国来维持基本秩序

政治上的弱势迫使周王室改变自己的身份定位。

一方面他们依托一个个霸主,主要是郑国,齐国和晋国维系秩序,另一方面将自己变成文化中心和商业中心式的存在。

比如面对楚国的问鼎中原,周人就趁机打了一个太极拳。

他们表示现在人心依旧在周朝,如果楚国想贸然取代文化根基深厚的天下共主,怕是会与诸夏为敌。

从而委婉的化解了楚庄王的僭越举动。

东周开启了在洛阳建都的先河

与此同时,由于土地日益紧缩,来自于土地的产出越来越少,造成了王室被迫向诸侯所求贡品和礼器的情况。

因此,周人视图借助洛阳作为天下之中的地理位置,打造成一个内陆贸易的港口。

古代洛阳人的经商传统由来已久。

周人开国之初, 为震摄东方, 于是将善于手工商业的殷商遗民迁移到洛邑。

殷人本具经商天赋, 国破家亡后,更以此为业, 把他们的经商才能发挥得淋漓尽致。

所以后来的洛阳王土内,经常能发掘出数量巨大的金属铸币----布币。

正因为如此,所以各种政治、经济和军事情报会在洛阳地区自由流通。

比如秦国袭击郑国时,秦军大张旗鼓地经过周国的北门,动向被弦高探查到了。

为了防止秦军入侵祖国,他一面献上牛群,假装自己是使者犒劳秦军。

另一方面托人回国去报信,从而让郑国提前做好了防御准备。

可见此时的洛邑,因为军事和政治上的低攻击性,反而成为了贸易与情报的自由港。

周王室发行的货币 安臧布

所以到了战国时代,周人的性格已经由厚重质朴与尚武好战,变成了头脑灵活狡诈,注重实际利益。

地理位置与国力强弱,改变了周人族群的文化,类似的情况也出现在了郑国人的身上。

这也是为什么战国时代,洛阳能养育出富商白圭和纵横家苏秦的原因了。

由于文化的发达和共主地位的存在,类似于梵蒂冈的周王室到了春秋末期还能以承认田氏代齐和三家分晋的方式刷存在感。

到了战国时代,还是能作为会盟的嘉宾或者主持人。

直到秦统一前夕才告以彻底灭亡。

洛阳的特殊氛围 塑造了苏秦这样的外交家

对于儒家的看法

道德经在整体上给人以篇阴柔的感觉

所以在《道德经》里,作为周王室史官的老子非常推崇不争。

非常喜欢女性、婴儿、水流、空心的容器等阴柔的意象。

他想表达的就是不争与韧性带来的长久生存。

老子向往的小国寡民的时代,但并不能完全批评老子崇尚思想倒退,而是怀念商朝和西周时代的情况。

面对领土较小的城邦方国和部落,天下共主可以维持绝对的优势。

所以君主不需要采用过多的行动,颁布过多的政令,就能维持统治。

这符合无为的理念,因为各种事务简单,所以本身民众不容易多想。

但是到了东周王朝,这样单纯的时代已经过去了。

如果要面对现实,那么要做的就是避免滥用任何一种力量,凡事不能过度发展。

对于后起之秀的儒家 老子等道家人的态度也比较暧昧

至于比较受诟病的无为,其实放到道家思想的史学根源里看。

老子说的无为,是顺应事物发展的自然规律,不应有过多举动和胡乱作为。

为此,老子大量采用说反话的形式,论证了滥用智术。

滥用军力造成了恶劣后果。

至于和儒家的关系,早期的道家并不直接反对儒家的核心概念。

更多的是权变思想和包容思想。

这也间接证明,老子并不是完全厌世或者出世,无为的大义主要是顺应规律,不要违背规律胡来。

只有先活下来,等到时机成熟了才有翻盘的可能。

作为长者 老子给了孔子以他理解不了的人生经验

因此,在孔子见到老子后,作为长者的老子对于热心学习周礼的孔子泼的冷水。

其实也是基于周王室的现状和生存策略,做出的回应。

韩信为什么没有参与彭城之战?他当时在做什么

就在此时,韩司徒、常山王,以及河南王申阳先后来投,汉王势力大增。

有了居中运筹帷幄,汉王自觉没有也没关系,于是在十一月份返回关中,收回了韩信的兵权,重新调兵部将:他亲自率汉军主力及归降诸侯军,东伐西楚,与韩信一文一武则继续留守关中,萧何负责整治郡县恢复生产及征发秦民创建新军,韩信负责训练新军及平灭三秦王残兵。

其实,汉王自始至终还是更信任更欣赏张良的。

虽然韩信在“汉中对策”及“还定三秦”中表现的确出色,但在汉王眼中:张良身份高贵,智计出众,生性淡泊,神仙一般的人物,堪称帝王之师;韩信嘛,很会打仗,但身份低微、孤傲自负、忠奸不明,最多不过众犬之中最凶猛的一只而已。

既然有了张良在旁画策,汉王也就不再需要什么大将军了,终归还是兵权在自己手里更保险。

汉王用人的原则便是:绝不可将兵权长期放在一只功狗身上,否则狗若成虎,必成大患! 韩信被留在了后方,心中自然郁闷,但闷则闷矣,他却一点儿没有懈气。

因为他明白,汉王与张良根本不是的对手,有再多兵也不是,他们迟早会回来找自己的。

——汉王你等着吧,我会让你明白:你要夺取天下,就不能没有我。

我现在要做的,就是尽力创造自己被利用的价值,在关中多训练一些新军来,让大汉赢也赢得起,输也输得起。

再说,将一群农民训练成纪律严明、战斗力强大的战士,对一个兵家而言,不同样是得展所学么? 韩信终于成熟了,面对挫折,他已经能够成熟应对,再不轻易动摇。

一个人成功,就得志在要成功,不能丝毫踌躇。

成功不会落在一个性情脆弱的人身上,永远不会。

接下来的事情,大家都知道了。

汉二年三月,关中初定,汉王便携张良率大军自临晋渡河出关,降,虏殷王卬,得奇谋之士,宣布项羽弑义帝为大逆无道,召集天下诸侯共击之,赵王赵歇、代王,以及梁地武装部乃先后加入了以汉为首的反楚同盟,趁项羽还在齐地平乱,而集合了足足近六十万诸侯盟军朝项羽大本营彭城攻去! 这时候,韩信派人寄了封信给汉王劝他不要急于进攻彭城,言曰:“大王虽得诸侯军六十万,然未与项王会战,臣观项王势力,仍在强盛之际,大王切不可。

不如遣兵助齐而将项王先拖在齐地,然后遣一辩士策反九江布,而剪楚之羽翼,绝楚之粮线,待楚军孤立无粮,日渐疲敝,延至明年,大王乃鼓兵而东,乘其敝而与之敌,臣知其必胜矣!” 汉王不以为然:当初你小子只有区区数万兵,就能席卷三秦,现如今有了足足六十大军,大半个天下的兵都在这儿了,如此还打不过项羽,可能吗? 于是汉王回了一封书给韩信,无非就是说杀鸡焉用牛刀,寡人身边有张良陈平两大谋士,还有两大猛将,且天下豪杰云集麾下,对付项王绰绰有余,大将军您还是好好呆在关中训练新军吧,不要再阴天打伞瞎操心了! 韩信收到信后一声长叹:张良陈平聪明是聪明,但他们精通的是阴谋术与纵横家的学问,论军事部署,他们不行的;曹参周勃等人,又全都是一将之才,只能跟钟离眛季布之流过过招。

汉王本人,则最多只有指挥十万人军队作战的能力,而此次要协调与调动足足六十万诸侯盟军的作战布防,这已远远超出了他的指挥能力,一旦要打硬仗,必定会吃大亏的! 不过,让他吃点苦头也好。

否则他咋会看清楚我韩信的重要性呢? 汉王啊汉王,没有我你永远干不过项羽的,快点儿觉悟吧! 事情的发展,果然不出韩信所料,彭城一战,汉王打得烂透了,近六十万大军,被项羽三万打的,溃不成军,连汉王自己都差点成了楚军的阶下之囚。

彭城之战是项王军事生涯的巅峰,亦是汉王此生最惨痛的一败,此战来势之猛,消散之速,用东南亚大海啸来比拟亦黯然失色,它简直就像一颗重量级的核弹爆炸,霎那间天昏地暗,霎那间又烟消云散,只见大地白茫茫一片,除了尸骨成堆,什么也不见。

惨哪!一夜之间,六十万大军损伤近半,尸体堆的几乎给睢水建起一座血肉大坝。

最终,汉王光杆司令般逃到了下邑(今安徽砀山县,西距彭城约两百里),收集残兵败将,开始对自己所犯的错误进行反思。

一个王者的荣光,不在于永不坠落,而是坠落后总能再度升起,日月流转,永不停息。

一个王者的伟大,也不在于永不失败,而在于能在失败中反思失败,屡败屡起,永不认输! 跟他一起反思的,还有汉军头号谋士张良。

经此役后,张良认识到自己绝非一个玩儿军事的料,论天下将才,到底还是人家项羽和韩信最厉害啊! 汉王亦是同样的想法,先前他因疑忌韩信及轻视项羽,而遭此大败。

他后悔不送,因此决定不惜一切代价重振旗鼓再战,于是便与张良计议说:“子房啊,干脆,函谷关以东,老子不要了,送人,谁能帮我干掉项羽就送给谁!你看这天下,谁值得我送?” 一旁的周勃曹参等人羞愧的低下了头。

张良心中暗自好笑,关东之地如今本也不是你的,能把不属于自己的东西拿出来作奖品,汉王果然狡黠,不过口中却回答道:“九江王,楚枭将也,与项王有隙;彭越与齐反梁地;此两人可急使。

而汉王之将,独韩信可属大事,当一面。

大王若割地与此三人,共谋破楚,楚必败矣!”言语之间,稍有责怪刘邦未有属韩信以大事、导致彭城惨败之意。

可汉王脸上的愧色只是一闪而过,继而笑道:“子房所言甚是,寡人必当联结信布诸雄,同破项王,共享天下!” 张良的下邑画策,是战争的一个转折点,亦彻底转变了汉王对韩信的态度。

汉王终于再没把韩信当成一只狗了,他总算明白了一个道理:只有把最精锐的部队交给他指挥,把最重要的任务交给他来完成,跟他同盟,与他合作,放手信任他,让他,才能真正打败强大到令人战栗的西楚战神项羽。

张良的下邑画策中虽有三人,但最关键人物还在韩信。

如果韩信不帮汉王打几场胜仗将局势稳住,纵使张良陈平这些谋士们有再多的纵横之术反间之计,也无法将英布彭越这些关键人物拉到汉阵营这边儿来。

因为乱世里最终讲究的还是实力,所谓辩士一言可抵,实际靠的是“一言”背后强大的军事实力,而非空言也! 于是,汉王紧急使人去关中请韩信来救火。

眼下汉军大败,楚军追击正急,问天下谁可阻挡项羽的兵锋,唯有韩大将军! 韩信想也没想,就带着刚训练好的关中新兵出发了。

临走之前,他命令围困废丘的部队堵住雍河下游,放水淹城,顺手灭掉了这位坚守不降的拗脾气雍王,以消除后顾之忧而轻装前进。

既然汉王与张良已经想通,韩信自然也就就不计前嫌了,归根到底,他们坐的是同一条船,船长有难,韩信不能见死不救。

随机文章世界上最酷的木乃伊,身披袈裟头戴墨镜(木乃伊中的犀利哥)上帝是7维空间的人,能改变过去现在和未来(超越神仙)aidma销售法则简析,消费者心理过程总结出的最佳销售策略二战纳粹女魔头伊尔玛·格蕾泽,女囚集中营看守长/专杀漂亮女人乌拉那拉为什么被废后, 乌拉那拉皇后被废之谜(犯大忌被废后)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

老子语录名言精选

这次就为大家准备了老子的10大名句,句句都是真理的体现,也希望大家能在其中获得比较好的体会和感悟,当然懂得了大道理还是要付出实践才能证明其中的价值。

对于古人来说,能够在千年以前就体会出人生冷暖是非常不容易的事情,我们也庆幸这些伟大的思想家、哲学家能够诞生出来,下面就一起来看下这些句子吧。

知者不言,言者不知。

出自《老子》第五十六章。

言,说。

知,同“智”。

聪明的人不乱说,乱说的人不聪明。

慎终初始,则无败事。

出自《老子》第六十四章。

慎,慎重。

终,结束。

结束时要像开始时一样慎重细心,就不会有失败的事情。

大器晚成,大音希声,大象无形,道隐无名。

出自《老子》第四十一。

章器,器物。

希,无。

大象,事物的本原。

道,规律。

大器物需要很长时间才能制成,宏大的声音会超出人们的听觉范围,事物的本原没有具体的形状,规律十分隐蔽,以至无法名状。

美言可以市尊,美行可以加人。

出自《老子》第六十二章。

市尊,赢得人尊敬。

市,换取。

加人,处于人之上,指为人所看重。

美好的言辞可以赢得人尊敬;美好的行为可以使人敬仰。

胜人者有力,自胜者强。

出自《老子》第三十三章。

战胜别人,只不过是有勇力而已;能自我克制的人,才是真正的强者。

轻诺必寡信,多易必多难。

出自《老子》第六十三章。

诺,答应。

信,守信用。

一个人如果轻易地许下诺言,一定是缺少信用;如果把事情看得很容易,其结果往往十分困难。

见素抱朴,少私寡欲。

出自《老子》第十九章。

见素,展现素朴。

素,本指没有染色的丝,这里指朴素的意思。

朴,本指没有加工过的木材,这里是指质朴的意思。

一个人要健康长寿,心情愉快,必须保持朴素的本性,减少私心和嗜欲。

大丈夫处其厚,不居其薄;处其实,不居其华。

出自《老子》第三十八。

章厚,忠厚。

实,踏实。

华,浮华。

大丈夫处世要忠厚,不要轻薄;要踏实,不要浮华。

自古至今,未有全其行者也,故君子不责备于一人。

出自《老子》第五十五章。

全,完美。

从古到今,没有一个人的一言一行都是十分完美的,所以君子对人不求全责备。

人之生也柔弱,其死也坚强。

万物草木之生也柔脆,其死也枯槁。

出自《老子》第七十六章。

人在初生的时候是多么柔弱,而在将死之前又是多么坚强;天下的动物、植物在其生长发育时是多么脆弱,而在将死之前又是多么干枯。