苻朗做人讲究最后却被冤杀

苻朗从小喜欢经籍,手不释卷,一生著有苻子数十篇。

苻朗为人十分讲究,他曾在宴请上不用唾壶吐痰,而是让自己的奴婢以口接唾,虽然看上去十分重口味,但的确是史书所记载。

当然苻朗奇特的地方不止这一处,当时究竟到了一个极端便会无意间处处得罪人。

这也导致苻朗最后被冤杀,想要了解苻朗到底是个怎样的奇人,下面就来

【千问解读】

苻朗是前秦将领,前秦宣昭帝苻坚的侄子。

苻朗从小喜欢经籍,手不释卷,一生著有苻子数十篇。

苻朗为人十分讲究,他曾在宴请上不用唾壶吐痰,而是让自己的奴婢以口接唾,虽然看上去十分重口味,但的确是史书所记载。

当然苻朗奇特的地方不止这一处,当时究竟到了一个极端便会无意间处处得罪人。

这也导致苻朗最后被冤杀,想要了解苻朗到底是个怎样的奇人,下面就来看看吧。

你以为你有钱,蹲纯金的马桶,还在家里整两个厕所,解大手用一个,解小手用一个,戴一斤重的金链子,住几千平米的“别野”,家里雇十个仆人,就叫讲究吗?未必。

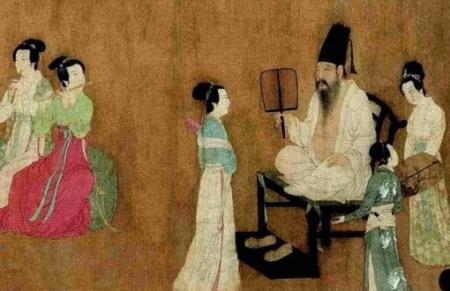

《晋书·卷一百十四·载记第十四》记载了这样一个故事——

苻朗,十六国前秦大将,天王苻坚侄子,做过青州刺史。

苻朗做青州刺史时,东晋派淮阴太守高素攻打青州,苻朗主动请求投降。

东晋大将谢安办招待,请朝中大臣参加宴会,也请了苻朗。

这家伙据说读过不少书,也爱夸夸其谈,这样的场合,正是他显摆口才的绝佳机会,岂能放过?

有个词叫“口若悬河”,啥叫“口若悬河”?就是吹牛的时候口水也多,会流得满脸都是,脸上像悬了一条河(哪个敢说没有这个意思,我不打死他),稍不注意,还会喷到别人脸上,宋仁宗就被包大人喷了一脸。

苻朗很注意个人形象,为了避免把口水喷到别人脸上,招致反感,嘴里一旦涌出口水,他就吐掉。

他是怎么吐的呢?既不是直接吐在地上,那样多没教养,也不是叫下人用痰盂之类的东西接着,而是让僮仆跪在面前,让僮仆张嘴接住,然后僮仆把他的口水含走,含到外面去吐掉。

其他人见了,纷纷摇头,这家伙太讲究了,咱们不敢比,不敢比呀不敢比。

也有说这家伙吐的不是口水,是痰。

说到讲究,唐朝人够讲究的了,公子哥儿、王公贵族们,除了出门之前香薰衣服,把衣服熏得香气扑鼻。

有人还用椒泥(用花椒拌和的泥)涂壁,杨贵妃族兄杨国忠更不用说,这家伙弄的那个“四香阁”,居然是以沉香为阁,檀香为栏,以麝香、乳香筛土和而为泥,用来装饰阁壁,“每于春时,木芍药盛开之际,聚宾友于此阁上赏花焉,禁中沉香之亭远不侔此壮丽也”。

他家的“四香阁”,把宫里的沉香亭都比下去了。

这些讲究,与苻朗的变态式讲究相比,又算得了啥呢?

把“史上最讲究之人”桂冠送给他,应该没送错。

除了这个,这家伙在吃方面的修为,也足以令人目瞪口呆。

同样是《晋书·卷一百十四·载记第十四》的记载——

有一次,东晋晚期宗室、权臣,初封琅琊王后徙封会稽王,曾任司徒、扬州刺史、录尚书六条事等重要职务的司马道子请苻朗吃饭,他知道这家伙在吃方面非常讲究,一般的东西不敢拿出来在他面前献丑,所以用来招待他的,都是闻名江东的“精肴”。

苻朗果然吃得很满意,司马道子问他怎么样,他回答说还行。

能得到他的肯定,那可太不容易了,司马道子很兴奋,又问他,和你们关中的菜肴相比,哪个更好吃?苻朗说都不错,只是今天这菜,好像起锅早了点。

把厨师叫来一问,果然如此。

起锅早了点,意味着盐味还未入透。

这家伙可是连生盐和熟盐都吃得出来的,厨师炒菜时少颠了几下锅,岂能“瞒”得过他!

如果这本事还不算大的话,那么接下来,你就准备三观尽毁吧——

有一次,有人请他吃饭,现杀了一只鸡,做好后端上来,动筷子之前,他用鼻子一闻,竟然闻出这只鸡“栖恒半露”。

几个意思?意思是,这只鸡栖息的地方,有一半是露天。

请客的不信,来到养鸡的地方一看,果然如此!

怎么样?足以叫你瞠目结舌了吧?别急,还有更厉害的。

又有一次,有人请他吃鹅肉,吃完后他竟然说,你们信不信,我晓得这只鹅身上,哪个部位的毛是白的,哪个部位的毛是黑的?

我去,若真有这本事,哪里还是人啊,简直是魔鬼!

那人当然不信,决定试一试。

所谓试一试,就是再请他吃一次,杀鹅之前做好记录,哪个地方的毛是白的,哪个地方的毛是黑的,记得清清楚楚,结果他吃完后,说得不差分毫!

他之所以如此厉害,自然与他长了一只好舌头有关,加上长期的经验积累。

这样的舌头用好了,用在生活上,幸福指数肯定低不了,但用在人际关系上,那就有点不妙了,弄不好会丢命。

据《晋书·卷一百十四·载记第十四》,早在苻朗投降东晋后不久,他这个舌头,就已经给他惹了祸。

据该书记载,投降东晋不久,朝廷诏令加任苻朗为员外散骑侍郎,到扬州任上后,苻朗自以为学问好,口才好,“风流迈于一时,超然自得,志陵万物”,能与他摆得上龙门阵的,偌大一个扬州,也就一两个人。

也就是说,他基本上把谁也不放在眼里,而不管那人是谁、是什么来头。

比如骠骑长史王忱,人家好歹是个人物,在江东不数一也得数二,这样的人物慕他的大名去拜访他,多少得给点面子吧?他才不呢,来了个“不好意思,苻某病了,没法见你”。

这个脸,打得就有点不是地方了,知道他是谁吗——王忱的哥哥王国宝,那可是谢安的女婿,王国宝的堂妹,又是琅琊王司马道子的王妃,当时他又是吏部尚书,所以和尚释法汰管他叫“王吏部”。

怎么又扯到一个和尚呢?原来这个释法汰和尚,估计是能与苻朗摆得上龙门阵的人物之一,见他如此傲慢,便好心提醒他说:“你见过王吏部兄弟俩吗?”

释法汰的意思是,这兄弟俩可不是一般人,其他人可以得罪,最好别得罪他们,谁知苻朗一脸轻蔑地说:“王吏部?哪个是王吏部?哦,他们不就是人面狗心、狗面人心那对兄弟吗?”

说来也有意思,这两人虽然是兄弟俩,却一个丑一个漂亮,长得丑的那个是王沈,但很有才气,王国宝虽然长得好看,但才气不如弟弟,而且心比较狠,是当时著名的奸臣,所以苻朗辱骂他们一个是人面狗心,一个是狗面人心。

人家没得罪你,还因仰慕而来拜访你,你闭门不见也就罢了,还无缘无故把人家辱骂一顿,你这纯粹是呈口舌之快呢,还是心态不正,见不得人家比你有出息呢?

无论是哪一种,释法汰都觉得,这家伙的毛病若不改,早晚会给自己惹祸。

释法汰和尚之所以得出这个结论,是因为他忤侮人已经成了一种习惯,而且同样恶毒,同样扎心。

果不其然,据《晋书·苻朗传》,几年后,王国宝得到一个报复的机会,“谮而杀之”。

口舌之快口舌之快,逞口舌,确实可以给自己带来一时之快,但若不看对象,就等着让家人收尸吧。

门口放镜子有什么讲究,青龙位和白虎位都不能放/易女主欺男

门口放镜子有什么讲究早期人们在门口放镜子的目的确实是为了驱走妖魔鬼怪,因为镜子是家中最简单的辟邪东西,不过后来人们还认为它可以赶走煞气让室内更旺,不过在风水学上,门口摆镜子是可以,但是有很多讲究的,否则就可能破坏了风水,反而带来灾难。

一、不要放左侧大门的门口是家中最主要的位置,它的左侧在风水学中被称为青龙位,镜子如果放在这个位置,产生的不良反应可能比其他地方低,但还是可以引来灾难,所以青龙位不要去放镜子,不但影响风水,也起不到辟邪的作用。

二、不要放右侧既然不能放左侧,那么右侧可不行呢?门口放镜子有什么讲究呢?答案是更不能放在右侧。

我们常说左青龙又白虎,右侧是白虎位,如果放面镜子,就会有虎强龙弱的情况,白虎如果开了口就属于凶相,屋内会有女主欺男的情况出现。

三、不要对着大门大门进来之后的正前方,不要去放镜子,虽然它可以驱走妖魔鬼怪,但是也会驱走很多好的东西,比如财运等等,假如是做生意的,正面放面镜子,你会发现生意很难做,所以很多人都很怕路面直冲房子或者店铺,会让店铺运势很差。

假如一定要在门口放镜子的话,本来可以换一种思维,将镜子做成装饰,让墙纸做成主题,镜子不需要做太大,放在门口挡住一些邪气即可,不要放块大大的镜子连自己都被吓到了,那样客人也是不敢进来的。

结语:门口放镜子有什么讲究?按照古人的说法可以驱走妖魔鬼怪,在风水学上它可以辟邪,但是不能放在青龙位和白虎位,尤其是不能放在白虎位,不然可能出现女主欺男的情况,最好是将镜子做成装饰,就不会太冲了。

帝王穿的龙袍一件有多贵你知道吗?龙袍有什么讲究?

大家都说龙袍贵,那么龙袍到底有多贵呢? 一提到皇袍,多数人会立刻联想到“清宫戏”中皇上的穿着:一袭明黄的长袍,上面有龙盘绕。

殊不知,皇袍其实有着繁复的种类和式样,在不同的场合穿着都会有所不同。

近几年电视上的清宫戏很火,而无论是戏说还是正说,影视作品中皇帝的穿戴却常常出错。

有专家指出,有的影视剧中皇帝穿龙袍却戴朝冠,搭配“”;还有演员的服装在胳膊上出现的龙纹式样也不对,皇帝服饰上哪里出现龙纹、出现的形式和数量都有严格规定。

面对这一现象,故宫博物院的清代服饰专家房宏俊显得十分担忧:“目前大众中普遍存在对皇帝服饰的误读,这当然与影视剧作者对清代服制的不了解有关,但也有研究机构对大众的宣传过少的因素。

清代皇帝的服装并不只是一件衣服那么简单,自的及尧、舜‘垂衣裳而天下治’开始,冠服就超越了蔽体御寒的实用功能,而具有了‘严内外,明等级,辨尊卑’的社会属性”房宏俊说,“清代的帝后服饰是传统礼制趋于 高度成熟的产物,故宫收藏的近两万件清代帝后服装也成为宫藏文物中的重要组成部分,同时也是我国最为完整的清代服饰收藏。

‘服色品章,昭一代之典则’,皇袍的颜色、款式以及其上细微的纹样,无不具有深刻的含义。

” 清代皇帝的服装基本上分为礼服、吉服、常服、行服、雨服和便服几大类。

其中礼服包括朝袍、端罩(一种外褂)和衮服(既可与朝袍套穿,也可与龙袍和常服袍一起穿的衣服); 吉服包括衮服、龙袍;常服则是介于礼服和便服之间的一种服装;外出或打猎穿行服,雨雪天穿雨服。

可见,人们平时常说的“龙袍”,其实只是作为皇帝吉服中的一个门类而已,主要用于重大吉庆节日以及先农坛皇帝亲耕等场合。

而观众在影视剧中看到的皇袍,更多的是属于常服或便服这一种类。

在清代皇帝的几大类服装中,朝袍是皇帝在登基、大婚、万寿圣节、元旦、冬至、祭天、祭地等重大典礼和祭祀活动时所穿的礼服,根据不同的季节,又有四季适用的皮、棉、夹、单、纱多种质地,颜色也并不是只有人们普遍认为的明黄色一种,而是有明黄、红、蓝和月白(浅蓝)四种颜色。

按《大清会典》规定,皇帝的朝服一般“色用明黄”,还用于御殿朝贺及地坛祭地、先农坛和祭太庙等场合。

至于其他颜色朝服的穿用,则在祭天和天坛祈谷时用蓝色,日坛朝日用红色,月坛夕月时用月白色,即浅色蓝。

那么,作为皇帝吉服之一的龙袍,上面是布满了龙的图案吗? 其实,龙袍上除了龙唱“主角”之外,还充满着形形色色的“配角”,甚至连平时人们不大喜欢的蝙蝠也在其中。

尽管统治者为了维护自己的尊严不想被汉化,但为了加强其专制统治,由汉民族创造的服饰等级制度还是被满清统治者所接受,体现在龙袍上,寓意最深刻的却是十二章纹样。

即使它们的面积相对很小,再加上清代帝王礼服色彩鲜艳,图案丰富,使人们忽略了这拥有悠久历史、蕴含丰富的纹饰。

其实十二章纹包含了的帝德,象征皇帝是大地的主宰,其权力“如天地之大,万物涵复载之中,如日月之明,八方照临之内”。

除了以龙袍为代表的吉服之外,清代皇帝的礼服、常服、行服中都不乏汉民族文化的印记,我国传统服饰的一些特征其实在满清统治者的服饰中得到了一脉相传。

龙袍十二章纹包括:日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。

十二章纹发展历经数千年,每一章纹饰都有取义,日、月、星辰代表三光照耀,象征着帝王皇恩浩荡,普照四方。

山,代表着稳重性格,象征帝王能治理四方水土。

龙,是一种,变化多端,象征帝王们善于审时度势地处理国家大事和对人民的教诲。

华虫,通常为一只雉鸡,象征王者要“文采昭著”。

宗彝,是古代祭祀的一种器物,通常是一对,绣虎纹和譐纹,象征帝王忠、孝的美德。

藻,则象征皇帝的品行冰清玉洁。

火,象征帝王处理政务,火炎向上也有率士群黎向归上命之意。

粉米,就是白米,象征着皇帝给养着人民,安邦治国,重视农桑。

黼,为斧头形状,象征皇帝做事干练果敢。

黻,为两个己字相背,代表着帝王能明辨是非,知错就改的美德。

清代皇帝的衣料由内务府广储司拟定式样颜色及应用数目奏准,对缎匹长阔尺寸、质地、花样、色泽都有明确的规定。

如档案中的“敕谕”多次记载要求官局所织缎匹“务要经纬均匀,阔长合适,花样精巧,色泽鲜明”,如质量不合格,需补赔罚俸或受鞭责。

据清宫资料,制作一件朝袍须要依礼部定式,或是皇帝命题由内务府画师绘制重彩工笔小样,交总管呈皇帝御览,或经内务府大臣直接审阅后连同批准件送发江宁,苏州,杭州图库三处织造司分织。

江宁织造负责的御用彩织锦缎,苏州织造的绫、绸、锦缎、纱、罗、缂丝、刺绣及杭州织造处织造的御用袍服、丝绫、杭绸等。

据悉,三织造织成匹料后再送交裁作、绣作、衣作,刺绣由如意馆画工设计彩色小样,经审后,按成品尺寸放大着色发交内务府和江南织造衙门所属的绣作进行生产。

完成后陆路进京,如后宫所用则经水运进京。

期间用绣工近500人,绣金工40余人,画样过粉10余人,合计近千人。

如由一人刺绣则要用2年零5个月才能完工,在此期间内,穿衣人的体态甚至已发生了变化,聪明的工匠于是在织造阶段就在面料边缘留下了足够的改动空间。

据记载,皇帝一天之中多次更换服饰,有时一天内更换二至三次。

清宫内设有尚衣监,存放皇帝的袍褂和服饰,又有专门的衣服库,管理皇帝平日常用的服和冠,还有一大群随时侍候皇帝更换衣服的太监们。

那一件龙袍的价格是多少呢?在熊召政的《》一书中,曾提到“隆庆皇帝生前比较节俭,给他制作的龙衣,价码儿最低,却也是二万两银子一套”,而工匠透露的造价是四千两银子。

著名织绣专家宗凤英曾谈到,清朝一件刺绣龙袍的制作成本是1000两白银。

按照清朝的白银价格2.83元/克,(古爷网上查到:1两=37.3g左右,一两白银约等于140-150元)1000两白银相当于现在的14.2万元。

也就是说,清朝一件龙袍的制作成本,相当于今天的14.2万元。

随机文章请问清圣祖的真实死因是什么?是病死还是被清世宗鸩毒而死?汉景帝和亲政策对汉武帝的影响斯蒂芬·威廉·霍金简介,概括霍金的一生事迹(探寻宇宙奥秘)AGM—129隐身巡航导弹,史上最强的核巡航导弹(造价673万美元)怎么弄死僧帽水母,僧帽水母有剧毒是真的(触之毙命/离开水会死)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!