南宋名臣范成大有哪些成就?

据说范成大12岁便饱读经书,14岁就能创作诗文,可以说是一位小神童了。

1154年范成大考中进士,开始了自己的仕途之路,范成大为官忠良,不畏强暴能很好的完成自己的使命。

范成大一生最大的成就还是体现在诗词上,范成大是南宋中兴四大诗人之一,他评价最高的诗都是反映社会生活类的作品。

从南宋晚年直到清朝初年都产生了

【千问解读】

范成大是南宋重臣,也是一位著名的文学家。

据说范成大12岁便饱读经书,14岁就能创作诗文,可以说是一位小神童了。

1154年范成大考中进士,开始了自己的仕途之路,范成大为官忠良,不畏强暴能很好的完成自己的使命。

范成大一生最大的成就还是体现在诗词上,范成大是南宋中兴四大诗人之一,他评价最高的诗都是反映社会生活类的作品。

从南宋晚年直到清朝初年都产生了巨大的影响。

下面就一起来了解下范成大这个人吧。

范成大一度深受江西派的影响,现存的一些早期作品中,可以看到不少语言涩滞、堆垛典故的现象,和一些似禅非禅、似儒非儒的议论。

不过,范成大在学江西诗风的同时,比较广泛地汲取了中晚唐诗歌的风格与技巧,继承了白居易、王建、张籍等诗人新乐府的现实主义精神,如《乐神曲》等四首,便明言“效王建”,他在博采众长的基础上突破了江西诗风的笼罩。

尤其许多近体诗,委婉清丽中带有峻拔之气,有他自己的特点。

其诗风格轻巧,但好用僻典、佛典。

范成大曾长年在各地任地方官,周知四方风土人情,诗中反映的生活面比较广阔。

例如他描写民生疾苦的诗,继承了唐代杜甫及元、白、张、王新题乐府的传统,且以写法新颖生动而别具一格,像《后催租行》中借老农之口所说的“去年衣尽到家口,大女临歧两分手。

今年次女已行媒,亦复驱将换千斗。

室中更有第三女,明年不怕催租苦!”语气冷隽,但批判现实的力度并不亚于白居易诗的大声疾呼。

范成大诗中价值最高的是使金纪行诗和田园诗。

他在使金途中所写的七十二首绝句,把自己在沦陷区的见闻感触,纪之于诗,主要内容是描写沦陷区山河破碎的景象,中原人民遭受蹂躏、盼望光复的情形,凭吊古代爱国志士的遗迹,以表示自己誓死报国的决心。

如《青远店》、《州桥》、《双庙》等,反映了北方人民的痛苦生活和他们的民族感情。

南宋诗人描写中原的诗大多是出于想象,而范成大却亲临其境,所以感触格外深刻,描写格外真切,在当时的爱国主题诗歌中独树一帜。

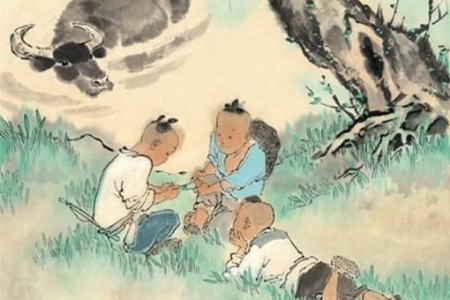

范成大退隐石湖的十年中,写了许多田园诗,其中以《四时田园杂兴》最为著名。

这组诗共六十首七言绝句,每十二首为一组,分咏春日、晚春、夏日、秋日和冬日的田园生活。

在古代诗歌史上,田园诗事实上大多是士大夫自抒隐逸情抒情诗,如王维、孟浩然诗中的田园风光都是作为诗人静谧心境的外化而出现的。

除了少数陶诗以外,古代田园诗中对田园生活最重要的内容:农事,反而是忽略不顾的,偶尔出现的樵夫、农人也往往被赋予隐士的性格。

至于农村生活的主人公,农民的劳作生活及其种种疾苦,唐代诗人如元稹、张籍等往往把此类内容写进《农家词》、《田家词》一类乐府诗中。

这些诗中没有田园风光的描写,在习惯上也不被看作田园诗。

范成大创造性地把上述两个传统合为一体,全面、真切地描写了农村生活的各种细节。

范成大成功地实现了对传统题材的改造,使田园诗成为名副其实的反映农村生活之诗。

钱钟书在《宋诗选注》中谓之“也算得中国古代田园诗的集大成”。

这类诗在南宋末期产生极大影响。

范成大还写了一些反映人民悲苦生活的小诗,如《夜坐有感》、《咏河市歌者》、《雪中闻墙外鬻鱼菜者,求售之声甚苦,有感三绝》等。

范成大诗的语言自然清新,风格温润委婉,只有少数作品风格峭拔。

范成大诗的艺术成就很高,然而其诗风的个性不够鲜明。

范成大的文赋在当时也享有盛名。

词作情长意深,前期作品与秦观相近,后期作品则近于苏轼。

他也写了一些应酬唱和、山川行旅、叹老嗟悲以至讲论佛典禅里之作。

杨万里《石湖居士诗集序》说:“(范成大诗)大篇决流,短章敛芒;缛而不酿,缩而不僒。

清新妩媚,奄有鲍谢;奔逸隽伟,穷追太白。

求其支字之陈陈,一唱之呜呜,不可得世。

”

范成大的作品在南宋末年即产生了显著的影响,到了清初影响更大,当时流传着“家剑南而户石湖”(“剑南”指陆游《剑南诗稿》)的说法。

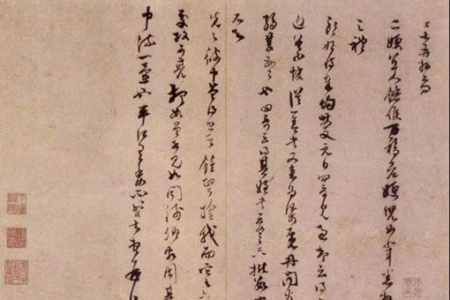

范成大善书。

其书法清新俊秀,典雅俊润,只可惜,他为诗名所掩,书名不彰。

明人陶宗仪《书史会要》谓范成大“字宗黄庭坚、米芾,虽韵胜不逮,而遒劲可观”。

范成大的书法,曾经受他母亲的影响,他的母亲蔡夫人,是北宋四大书家之一蔡襄的孙女。

范成大传世墨迹,以尺牍简札居多。

他在成都与陆游饮酒赋诗,落纸墨尚未燥,士女已万人传诵,被之乐府弦歌,题写素屏团扇,可惜这些墨迹都未传下来。

现今所能见到的范成大手迹,以他五十四岁所书《明州赠佛照禅师诗碑》为第一,此碑早佚,但有宋拓本藏于日本东福寺。

范成大现存的手迹还有《兹荷纪念札》、《垂海札》、《荔酥沙鱼札》等,他的行书《田园杂兴卷》也常为人们所乐道。

明代王世贞在《弇州山人稿》中说:范成大“归隐石湖时作即诗。

无论竹枝、鹧鸪、家言,已曲尽吴中农囿故事矣!书法出入眉山(苏轼)、豫章(黄庭坚),间有米颠(米芾)笔,圆熟遒丽,生意郁然,真是二绝。

”

陆游说:“及公之至(成都)也,定规模,信命令,施利惠农,选将治兵,未数月,声震四境,岁复大登幕府,益无事,公时从其属及四方之宾客饮酒赋诗,公素以诗名一代,故落纸墨未及燥,士女万人己更传诵,被之乐府歌,或题写素屏团扇,更相赠遗,盖自蜀置帅守以来未有也。

”“屡出专戎阃,遄归上政途。

勋劳光竹帛,风采震羌胡。

签帙新藏富,园林胜事殊。

知公仙去日,遗恨一毫无。

孤拙知心少,平生仅数公。

凋零遂无几,迟暮与谁同!琼树世尘外,神山云海中。

梦魂宁复接,恸哭向西风。

”

其中,“琼树世尘外,神山云海中。

梦魂宁复接,恸哭向西风。

”也算是范成大一生的写照。

北宋同乡名臣与权相:蔡京与蔡襄的复杂关系

他们同为北宋大臣,同姓同乡且同宗,二人的关系复杂且引人关注。

家族渊源与亲属关联 蔡襄(1012年3月7日-1067年9月27日),字君谟,是北宋著名的官员、书、文学家、茶学家。

蔡京(1047年2月14日—1126年8月11日),字元长,是北宋末年的权相、书法家。

从家族关系上看,蔡襄和蔡京是同乡、同姓、同宗,且二人是堂兄弟关系,不过关系较为疏远。

蔡襄的弟弟蔡高,与蔡京的父亲蔡准虽无直接记载表明有紧密关联,但从家族脉络推测,二者同属家族不同分支,蔡京与蔡襄正是在这种家族背景下产生交集。

这种亲属关系为二人在北宋政坛和文坛的活动增添了别样的色彩,也为后人研究他们的关系提供了重要的线索。

仕途轨迹与政治作为 蔡襄于宋仁宗天圣八年(1030年)登进士第,此后仕途顺遂。

他先后任馆阁校勘、知谏院、直史馆、知制诰、龙图阁直学士、枢密院直学士、等职。

在朝为谏官时,蔡襄以直言著称,敢于直言进谏,不畏权贵。

他数度外出任职,历知泉州、福州、开封府事,每到一处皆有政绩。

在福州时,他去民间蛊害;在泉州时,主持建造洛阳桥,极大地促进了当地的交通和经济发展;在建州时,倡植福州至漳州七百里驿道松,提倡制作北苑贡茶“小龙团”,推动了当地茶叶产业的发展。

即位后,他正授三司使,再以端明殿学士出知杭州,治平四年(1067年)逝世,累赠少师,“忠惠”。

蔡京则在熙宁三年(1070年)进士及第,先为地方官,后任中书舍人,改龙图阁待制、知开封府。

崇宁元年(1102年),他任右仆射兼门下侍郎(右相),后又官至太师。

蔡京先后四次任相,任期达17年之久,四起四落堪称古今第一人。

主政期间,他在支持下,借继承新法之名,在都省设讲议司,推行市易法、方田均税法,不断改变盐业、茶叶的专卖制度,改革币制、完善市舶制等,这些措施在一定程度上增加了政府财政收入。

然而,他在政治上持续大规模打击以元祐党人为主的不同政见者,最终致使朝廷几无可用之人。

他还,繁重徭役,给百姓带来了沉重的负担。

北宋末年,太学生陈东上书,称蔡京为“六贼之首”,即位后,他被贬岭南,途中死于潭州。

书法成就与艺术影响 蔡襄与蔡京在书法领域都有着卓越的成就。

蔡襄擅长书法,其楷书上承颜真卿,端庄谨严,体格恢宏,点画无丝毫苟且;行书潇洒简逸,信手拈来,触处成妙,大得晋人韵致。

他力去时俗流弊,另辟蹊径,下开、、米芾等新风,连接唐、宋两朝书风嬗递,身兼尚法和尚意两种艺术追求,在中国书法史上起到了承前后的作用。

蔡襄的书法理论重神、气、韵,尚古法而不炫奇斗巧,对书坛的志趣有一定的影响。

后世将其与苏轼、黄庭坚、米芾并称“宋四家”,他的传世书迹有碑刻《万安桥记》《昼锦堂记》,墨迹有《谢赐御书诗》等。

蔡京同样是一位书法家,其书法造诣颇高,有说法认为宋四家中的“蔡”原本应该是蔡京,后人不齿其为人,所以把蔡京换为蔡襄,并认为蔡京的艺术成就或在蔡襄之上。

蔡京的书法风格独特,具有较高的艺术价值,但由于他的奸臣形象,其书法成就往往被其政治恶名所掩盖。

历史评价与后世影响 蔡襄在历史上是一位备受赞誉的名臣。

他以直言敢谏、为官清廉、政绩卓著而闻名,深受百戴。

他的文学造诣深厚,诗文清妙,著作被辑录为《蔡忠惠公文集》传世。

在茶学方面,他所著的《茶录》总结了古代制茶、品茶的经验;在植物学领域,《荔枝谱》则有“世界上第一部果树分类学著作”之誉。

蔡襄的品德和才能为后世所敬仰,成为了官员的楷模。

蔡京则因其在政治上的,被后世视为奸臣。

《》将他直接列入《奸臣传》,称他是历史上少有的巨奸。

他的经济改革只顾眼前不顾长远,过早地消耗了民力,激化了社会矛盾,尤其是经济改革的成果并未转化为社会发展的动力,反而刺激了统治阶层的腐败,加速了王朝的衰败。

蔡京的墓园在后世也较为荒凉,与蔡襄墓园的庞大形成了鲜明的对比,这也从侧面反映了世人对他们的不同评价。

蔡京与蔡襄作为北宋同乡的大臣,他们在家族关系、仕途轨迹、书法成就和历史评价等方面都存在着明显的差异。

蔡襄以其名臣风范和高尚品德为后世所敬仰,而蔡京则因奸臣行径被历史所唾弃。

他们的故事不仅是个人命运的写照,也反映了北宋时期政治、文化和社会的发展变化。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

北宋同乡名臣与权相:蔡京与蔡襄的复杂关系

他们同为北宋大臣,同姓同乡且同宗,二人的关系复杂且引人关注。

家族渊源与亲属关联 蔡襄(1012年3月7日-1067年9月27日),字君谟,是北宋著名的官员、书、文学家、茶学家。

蔡京(1047年2月14日—1126年8月11日),字元长,是北宋末年的权相、书法家。

从家族关系上看,蔡襄和蔡京是同乡、同姓、同宗,且二人是堂兄弟关系,不过关系较为疏远。

蔡襄的弟弟蔡高,与蔡京的父亲蔡准虽无直接记载表明有紧密关联,但从家族脉络推测,二者同属家族不同分支,蔡京与蔡襄正是在这种家族背景下产生交集。

这种亲属关系为二人在北宋政坛和文坛的活动增添了别样的色彩,也为后人研究他们的关系提供了重要的线索。

仕途轨迹与政治作为 蔡襄于宋仁宗天圣八年(1030年)登进士第,此后仕途顺遂。

他先后任馆阁校勘、知谏院、直史馆、知制诰、龙图阁直学士、枢密院直学士、等职。

在朝为谏官时,蔡襄以直言著称,敢于直言进谏,不畏权贵。

他数度外出任职,历知泉州、福州、开封府事,每到一处皆有政绩。

在福州时,他去民间蛊害;在泉州时,主持建造洛阳桥,极大地促进了当地的交通和经济发展;在建州时,倡植福州至漳州七百里驿道松,提倡制作北苑贡茶“小龙团”,推动了当地茶叶产业的发展。

即位后,他正授三司使,再以端明殿学士出知杭州,治平四年(1067年)逝世,累赠少师,“忠惠”。

蔡京则在熙宁三年(1070年)进士及第,先为地方官,后任中书舍人,改龙图阁待制、知开封府。

崇宁元年(1102年),他任右仆射兼门下侍郎(右相),后又官至太师。

蔡京先后四次任相,任期达17年之久,四起四落堪称古今第一人。

主政期间,他在支持下,借继承新法之名,在都省设讲议司,推行市易法、方田均税法,不断改变盐业、茶叶的专卖制度,改革币制、完善市舶制等,这些措施在一定程度上增加了政府财政收入。

然而,他在政治上持续大规模打击以元祐党人为主的不同政见者,最终致使朝廷几无可用之人。

他还,繁重徭役,给百姓带来了沉重的负担。

北宋末年,太学生陈东上书,称蔡京为“六贼之首”,即位后,他被贬岭南,途中死于潭州。

书法成就与艺术影响 蔡襄与蔡京在书法领域都有着卓越的成就。

蔡襄擅长书法,其楷书上承颜真卿,端庄谨严,体格恢宏,点画无丝毫苟且;行书潇洒简逸,信手拈来,触处成妙,大得晋人韵致。

他力去时俗流弊,另辟蹊径,下开、、米芾等新风,连接唐、宋两朝书风嬗递,身兼尚法和尚意两种艺术追求,在中国书法史上起到了承前后的作用。

蔡襄的书法理论重神、气、韵,尚古法而不炫奇斗巧,对书坛的志趣有一定的影响。

后世将其与苏轼、黄庭坚、米芾并称“宋四家”,他的传世书迹有碑刻《万安桥记》《昼锦堂记》,墨迹有《谢赐御书诗》等。

蔡京同样是一位书法家,其书法造诣颇高,有说法认为宋四家中的“蔡”原本应该是蔡京,后人不齿其为人,所以把蔡京换为蔡襄,并认为蔡京的艺术成就或在蔡襄之上。

蔡京的书法风格独特,具有较高的艺术价值,但由于他的奸臣形象,其书法成就往往被其政治恶名所掩盖。

历史评价与后世影响 蔡襄在历史上是一位备受赞誉的名臣。

他以直言敢谏、为官清廉、政绩卓著而闻名,深受百戴。

他的文学造诣深厚,诗文清妙,著作被辑录为《蔡忠惠公文集》传世。

在茶学方面,他所著的《茶录》总结了古代制茶、品茶的经验;在植物学领域,《荔枝谱》则有“世界上第一部果树分类学著作”之誉。

蔡襄的品德和才能为后世所敬仰,成为了官员的楷模。

蔡京则因其在政治上的,被后世视为奸臣。

《》将他直接列入《奸臣传》,称他是历史上少有的巨奸。

他的经济改革只顾眼前不顾长远,过早地消耗了民力,激化了社会矛盾,尤其是经济改革的成果并未转化为社会发展的动力,反而刺激了统治阶层的腐败,加速了王朝的衰败。

蔡京的墓园在后世也较为荒凉,与蔡襄墓园的庞大形成了鲜明的对比,这也从侧面反映了世人对他们的不同评价。

蔡京与蔡襄作为北宋同乡的大臣,他们在家族关系、仕途轨迹、书法成就和历史评价等方面都存在着明显的差异。

蔡襄以其名臣风范和高尚品德为后世所敬仰,而蔡京则因奸臣行径被历史所唾弃。

他们的故事不仅是个人命运的写照,也反映了北宋时期政治、文化和社会的发展变化。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。