曾国藩当年若是造反,有机会称帝吗?

为什么这么说呢?因为如果能够成功的话,按曾国藩的性子,早就造反称帝了。

1864年六月(同治三年),曾国藩统帅的湘军在曾国荃率领下攻破了太平天国首都金陵,太平天国就此覆灭,而正是湘军为平定太平天国运动立

【千问解读】

说到这个问题,小编可以明确的告诉你,若是当年曾国藩造反称帝的话,是绝对不可能成功的,因为当年的条件是不允许的,所以他是没有用那个能力大一统的。

为什么这么说呢?因为如果能够成功的话,按曾国藩的性子,早就造反称帝了。

1864年六月(同治三年),曾国藩统帅的湘军在曾国荃率领下攻破了太平天国首都金陵,太平天国就此覆灭,而正是湘军为平定太平天国运动立下了汗马功劳。

曾国藩也因此被清廷封为一等勇毅侯,赏穿黄马褂,戴双眼花翎御赐紫禁城骑马的待遇,成为清代以文人而封武侯的第一人。

整个湘军系统中位至总督者15人,位至巡抚者14人,其他大小文武官员不胜数。

有“中兴将相十九湖湘”的说法,湘军上下志得意满,忘乎了所以。

紧接着就发生了湘军水师统帅彭玉麟递给曾国藩一张写有“东南半壁无主,老帅岂有意乎”的纸条;之后曾国荃率领湘军三十多名将领来到大营劝进(曾国藩称帝)。

没有料想到的是,曾国藩将彭玉麟的纸条吞到嘴里,在湘军将领面前一言不发只留下了一副对联“倚天照海花无数,流水高山心自知”就离去了。

曾国藩为什么不接受湘军众位将领的意见,坐拥东南半壁江山,与清廷抗衡呢?在古代,造反也是一门比较复杂的事,稍有不慎就会失败,不能出任何的问题,也要考虑方方面面的问题。

曾国藩首先要面临的问题就是打出什么旗号,以什么名义起兵推翻清朝。

古代讲究出师有名,名正言顺。

曾国藩起兵的旗号和名字如果名不正言不顺,起兵必然失败。

不要小看了起兵的旗号和名义,如果起兵的名义对了,则一呼百应,豪杰景从;反之,则兵败如山倒,死无葬身之地。

当初,洪秀全杨秀清以恢复汉人江山为口号,打出“忍令上国衣冠,沦于夷狄;相率中原豪杰,还我河山”的旗号。

在清朝腐败统治下的各地民众纷纷加入太平军,捻军在北方遥相呼应,一时间太平军横扫东南如卷席,占据了东南半壁江山。

曾国藩看到太平军信上帝教,所过各地,烧毁书籍,捣毁孔庙、关庙等等举动,便举起了保护儒家文明的大旗讨伐太平军。

《讨粤匪檄》“举中国数千年礼义人伦诗书典则,一旦扫地荡尽。

此岂独我大清之变,乃开辟以来名教之奇变,我孔子孟子之所痛哭于九原,凡读书识字者,又乌可袖手安坐,不思一为之所也。

”

把自己树立为替天行道的正义之师,维护传统文化和人伦礼教的卫道士。

从而号召了一大批读书人站到了自己身边,根据容闳在《西学东鉴记》的记载,鼎盛时期,“各处军官寄于曾文正之大名者不下200人,幕僚又有100多人,此还更有候补官员、怀才志士,以及法律、算学、天文、机器等专家无不聚集,各尽其才。

”

当曾国藩剿灭太平天国,就不能再打太平军“恢复汉人江山”的旗号,那样就和当年的吴三桂一样,早就失去了汉人的信任,汉人不会为了支持他的;也不能以维护传统文化和人伦礼教的名义起兵,因为清朝入关以来尊孔,康熙几次拜谒明孝陵等等举措,在文化上清王朝就是传统的维护者。

曾国藩面临的第二个问题就是起兵的时机不适合,已经失去了最佳的时机。

曾国藩剿灭太平天国后,起兵的最佳时机已经失去了。

那么最佳的时机是什么时候呢?1860年英法联军攻入北京城,咸丰皇帝逃亡热河,长江以南有太平军,以北有捻军。

清王朝内忧外患,这个时候才是趁火打劫,混水摸鱼的好时机,如果曾国藩率军在江西起兵,面临的形势一片大好。

这个形势就是元末朱元璋所面临的北方有元朝朝廷,长江上下有几股势力,只要联合太平军、捻军,何愁清廷不灭。

然而太平天国覆灭后,清廷也早已开始防范曾国藩,在金陵周围布置重兵,僧格林沁的骑兵也开始部署在河南。

而且东南半壁经历了十几年的战乱后,造成的是遍野白骨,满地荆棘,丧失的生命最少为二千万至五千万。

以富庶著称的长江下游各省,受祸尤烈,几于无地不焚,无户不掳,死亡殆尽。

幸存者亦均面无人色,呻吟垂毙。

人口凋敝,百业俱废,人心思治,早已不能支持曾国藩起兵。

曾国藩面临的第三个问题就是湘军特殊的建制和使命已经不适合用来起兵。

咸丰三年(公元1853年),曾国藩在其家乡,依靠师徒、亲戚、好友等复杂的人际关系,以保卫乡土为口号,建立了一支地方团练,命名为湘军。

湘军将领主要是湘乡人,大多是封建儒生,士兵则招募湘乡一带农民。

曾国藩与一些重要将领既是同乡,又有同学、师生、亲友的关系。

湘军的士兵由营官自招,并只服从营官,上下层层隶属,全军只服从曾国藩一人,是一支临时性的军队。

但是勇营的临时性质和组成(从农民中临时征募),使得其素质和战斗力都是很低下的。

天京之役湘军人数达到高峰也才12万人左右,经历了长期的出省作战后,湘军和各地绿营兵联合作战,也逐渐被传染了官军的油滑风气。

在进攻太平天国的后期,湘军也出现了各种原本只有绿营才有的现象。

包括缺额不补、败绩不报、骚扰地方、友军不救、私自离营等等。

这也表面湘军正在整个清朝的官僚和军事体制中,快速堕落。

打下天京城后,湘军大肆屠杀,抢劫数日,湘军还获得了数量惊人的财物。

但湘军上缴给清朝政府的缴获却寥寥无几。

另一方面,却有人目睹湘军在长江江面驾驶船只,满载财宝和妇女向西返回家乡。

所以,1864年开始的湘军,已经人心思归,无心恋战。

师老兵疲,湘军暮气已深,这些发了横财的湘军士卒在经历了十几年的浴血拼杀,早就厌倦了战争,这种情绪甚至连曾国藩都不能控制。

当皖北捻军再度集结,曾国藩竟然调拨不动一兵一卒北上阻挡捻军。

次年,曾国藩受命北上剿灭捻军时,还有十八营湘军没有裁撤,可竟无一人愿意跟随老帅出征。

最后竟只有一营勉强跟随曾国藩北上。

此时湘军已经到了不能战且不愿战的地步。

湘军成立初期,因为没有军饷,他们沿途设卡,靠收买路钱来保证军饷。

没有军饷,湘军是不会跟曾国藩走的。

曾国藩所面临的第四个问题就是朝廷的态度。

朝廷对他早有防范。

咸丰四年(公元1854年)7月,曾国藩攻下了岳州府,立下了赫赫战功,而清廷只赏给了他三品顶戴,其实他早已是二品朝臣。

同年8月又攻陷武汉,一道圣旨,令他代理湖北巡抚。

可有大臣密奏:“匹夫一呼百应,此并非朝廷之福也。

”在短短的7天之内,湖北巡抚之职易主。

后又赏兵部侍郎衔,其实此职并无多大作用,多年前他就居此官位了。

湘军攻陷天京后,清廷不准曾国荃800里红旗奏捷,继而又赖掉了咸丰帝生前“取江宁者封王”的许诺,只给了曾国藩一等侯的爵位,同时又追究伪幼天王洪天贵福逃脱的责任。

还有拥有七万多淮军的李鸿章和拥有楚军的左宗棠与曾国藩并不是穿一条裤子,还有许多龌龊。

曾国藩派李鸿章去上海就是为了上海能够出丰厚几十万的军饷,然而李鸿章到达上海,就立马组建自己的淮军,对曾国藩筹划湘军的军费丝毫不理。

对曾国藩来说这两人是极大的牵制。

曾国藩面临的第五个问题就是曾国藩本身的问题。

曾国藩的年龄太大了,造反要趁年轻啊,攻克金陵时,曾国藩已经五十多岁了,有老婆,有儿子,有兄弟,身后有曾氏家族近数十口人。

曾国藩不能为了一己之私将整个家族的性命都搭上。

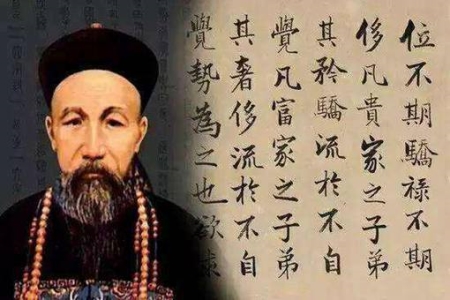

最大也最主要的原因是根深蒂固的忠君思想。

曾国藩是中国传统文化熏陶出来的“修身、平家、治国、平天下”的典型知识分子。

曾国藩没有称帝的野心,他的个人追求是做一个中兴名臣,封侯拜相,光宗耀祖。

曾国藩在金陵城破后,功成身退,裁撤湘军,没有起兵称帝,避免了战乱。

湘军、淮军、北洋军这些军队效忠将领而不效忠国家,汉人地主武装已经获得了极大的权力,为清朝的覆灭打下了基础。

当年的语文课本还能这样理解 当年语文课本中的几段话

朱自清 解读: 《背影》 原文: 这时我看见他的背影,我的眼泪很快地流下来了。

我赶紧拭干了泪,怕他看见,也怕别人看见。

…… 等他的背影混入来来往往的人里,再也找不着了,我便进来坐下,我的眼泪又来了。

…… 唉!我不知什么时候再能与他相见 ! 感悟: 以前不懂什么叫离别,而今故乡于我,只有冬夏,再无春秋。

要是再忙些,或许便只剩下春节那几日;要是再过几年,或许家乡都要丢掉了。

类似的还有林海音的《城南旧事》:“走过院子,看那垂落的夹竹桃,我默念着: 爸爸的花儿落了,我已不再是小孩子。

” 陆游 解读:《临安春雨初霁》 原文: 世味年来薄似纱, 谁令骑马客京华。

小楼一夜听春雨, 深巷明朝卖杏花。

矮纸斜行闲作草, 晴窗细乳戏分茶。

素衣莫起风尘叹, 犹及清明可到家。

感悟: 小楼一夜听春雨,字里行间的浪漫情怀,有楼有夜有雨。

而今真的作客京华,才懂得人情凉薄似纱。

更无力的是壮志难酬,而年华东流。

史铁生 解读: 《秋天的怀念》 原文: 双腿瘫痪以后,我的脾气变得暴躁无常。

望着望着窗外天上北归的雁群,我会突然把面前的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。

母亲这时就会悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。

当一切恢复沉寂时,她又悄悄地进来,眼边红红的,看着我。

“听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。

” 她总是这么说。

母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪以后,她侍弄的那些花都死了。

“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,“我可活什么劲儿!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……” 可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。

后来妹妹告诉我,母亲常常肝疼得整宿整宿翻来覆去地睡不了觉。

…… 邻居们把她抬上车时,她还在大口大口地吐着鲜血。

我没料到她已经病成那样。

看着三轮车远去,也绝没有想到那竟是永远的诀别。

邻居的小伙子背着我去看她的时候,她正艰难地呼吸着,像她那一生艰难的生活。

别人告诉我,她昏迷前的最终一句话是:“我那个有病的儿子和我那个还未成年的女儿……” 感悟: 年轻的时候永远无法理解生活有多么艰辛,也不了解活着是有多么幸运。

所以常常从我们口中能听到类似“何不食肉糜”这样轻浮的话语。

生活是一直艰难还是只有年轻时如此?一直如此...... 辛弃疾 解读: 《丑奴儿·书博山道中壁》 原文: 少年不识愁滋味, 爱上层楼,爱上层楼, 为赋新词强说愁。

而今识尽愁滋味, 欲说还休,欲说还休, 却道天凉好个秋。

感悟: 从前只是喜欢这首诗朗朗上口,也无生僻字。

现在才明白年轻时的矫揉造作在现实面前什么也不是。

欲说还休,因无人了解,也无人可解,渐渐的,我们都学会了沉默。

马尔克斯 解读: 《百年孤独》 原文: 过去都是假的,回忆是一条没有归途的路,以往的一切春天都无法复原,即使最狂乱且坚韧的爱情,归根结底也不过是转瞬即逝的现实。

感悟: 年轻时人手一本,只是为了故作深沉,对书中如梦似幻的故事并没有太多的感同身受。

长大后,逐渐发现书中那些生命中不可逃离不可消除的深沉的孤独与宿命,对于每一个个体来说,都如此真实。

朱自清 解读: 《匆匆》 原文: 在逃去如飞的日子里,在千门万户的世界里的我能做些什么呢?只有徘徊罢了,只有匆匆罢了;在八千多日的匆匆里,除徘徊外,又剩些什么呢? 过去的日子如轻烟,被微风吹散了,如薄雾,被初阳蒸融了;我留着些什么痕迹呢?我何曾留着像游丝样的痕迹呢?我赤裸裸来到这世界,转眼间也将赤裸裸地回去罢?但不能平的,为何偏要白白走这一遭啊? 你聪慧的,告诉我,我们的日子为何一去不复返呢? 感悟: 时光、爱情等都是文学中永恒的话题。

对于这篇必背文章,直至现在大家也不会淡忘。

这些道理即使传承了数千年人类也还是在重蹈覆辙,只是因为没有失去,又怎么会懂珍惜。

肖复兴 解读:《荔枝》 原文: 我首次吃荔枝,是28岁的时候。

那是十几年前,我刚从北大荒回到北京,家中只有孤零零的老母。

站在荔枝摊前,脚挪不动步。

那时,北京很少见到这种南国水果,时令一过,不消几日,再想买就买不到了。

想想活到28岁,居然没有尝过荔枝的滋味,再想想母亲快70岁的人了,也从来没有吃过荔枝呢!虽然一斤要好几元,挺贵的,咬咬牙,还是掏出钱买上一斤。

…… 那一晚,正巧有位老师带着几个学生突然到我家做客,望着桌上这两盘水果有些奥秘。

也是,一盘沙果伤痕累累,一盘荔枝玲挑剔透,对照过于鲜明。

说实话,自尊心与虚荣心齐头并进,我觉得自己仿佛是那盘丑小鸭般的沙果,真恨不得变戏法一样把它一下子变走。

母亲端上茶来,笑吟吟顺手把沙果端走,,那般不经意,然后回过头对客人说:“快尝尝荔枝吧!”说得那般自然、妥帖。

感悟: 这篇文章在课本众多名篇中并不起眼,然而如今读来,却无限感慨。

感慨其一,是儿子心念母亲;感慨其二,是母亲“那般自然、妥帖”的做法后,隐藏着平凡人多少尊严与骄傲。

归有光 解读: 《项脊轩志》 原文: 室西连于中闺,先妣尝一至。

妪每谓余曰:“某所,而母立于兹。

”妪又曰:“汝姊在吾怀,呱呱而泣;娘以指叩门扉曰:‘儿寒乎?欲食乎?’吾从板外相为应答。

”语未毕,余泣,妪亦泣。

…… 庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣。

感悟: 读书的时候,归有光这篇祭文并没有引起多少人的兴趣,而现在,一句“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣”不知打动了多少人。

然而回到前文,本来还有一句令人感动至深却平凡的对白:“儿寒乎?欲食乎?”像不像你的母亲? 文章来源:CCTV4国宝档案ID:CCTV4gbdawx

曾国藩为什么说打捻军他不可以,要李鸿章上?

为此,曾国藩在两江总督府屁股还没坐热,朝廷便派给他一个大活——北上剿捻。

说起捻军,不得不说他的“创始人”张乐行,张乐行是安徽涡阳县人,家中略有薄产,而且一向,结交了一大批江湖豪杰,后来家财散尽做了盐贩子,聚集起了一批流民,逐渐与官府作对。

后来势力一度扩张,形成了一支数万人的军队,官府称之为“捻匪”。

“捻”字在安徽淮北方言中称为一股子或一伙。

其实,从骨子里来讲,张乐行所领导的捻军和太平军有着本质区别,他们起初的目的并不是明确要和官府对着干,也称不上是农民起义,说白了只不过是一伙拜把子后相互帮忙的盐贩子,只是后来做大了,才渐渐于官府正面对抗。

太平天国时期,捻军在淮河流域与清军作战。

安庆失守后,淮南形势恶化,张乐行率部返回淮北,不久攻陷雉河集,张乐行被捕杀害。

在史学界,张乐行率领的捻军称为“前期捻军”。

张乐行被杀后,他的侄子张宗禹、赖文光、任柱等人组织起了“后期捻军”,并易步为骑,进一步与太平军合作,对抗清军。

在后来的战斗中,僧格林沁亲王被捻军斩杀,声势空前浩大。

朝廷无奈只得令两江总督曾国藩迅速北上剿捻。

可是曾国藩也很郁闷,朝廷前不久才下令裁撤湘军,如今空有抱负,手头上却没有像样的军队。

况且以前与太平军作战大多是在江南,以步兵水师为主,如今要去中原地区作战,捻军却是以为主,因此他向朝廷请调的,而且还得添练马队,但这些都不是短时间能办到的。

曾国藩接任后,一改僧格林沁“爆炒式”,改用了“温火炖砂锅”的剿捻方式。

捻军打仗比太平军要灵活得多,张宗禹率领一路打至河南南阳,兵锋扫及湖北襄阳;赖文光、任柱另路闯至湖北麻城,以麻城为中心,取黄安,南至黄陂、黄州,西至孝感,威胁武汉。

曾国藩以重点设防为主要战术,山东、河南的乡绅一向比较喜欢僧格林沁那样的风格,认为曾国藩重点设防不足以制服捻军。

但是曾国藩不顾舆论的反对,强行在鲁河、沙河沿岸构筑堤墙,但是这样一来,内线力量削弱,致使清军防不胜防,疲于奔命。

在曾国藩的军队中,有豫军、鲁军、皖军,还有僧格林沁遗部以及李鸿章的淮军。

这些军队是由各省巡抚筹建而成的,地方色彩很浓厚,能在本省作战,不愿赴援临省。

捻军动作迅速,行踪飘忽,一日之间往往跨越二省,各省省军只是驻守本省,往往被捻军各个击破。

曾国藩的主力是淮军,但是问题同样存在,淮军只知有李鸿章而不知有曾国藩,指挥调动处处受制。

因此时间过了一年多,曾国藩剿捻不见有任何效果,朝廷急了几次下旨催促。

曾国藩的优点就是能够充分认识自己的不知,贵在有。

他向朝廷上奏中这样说道:“臣不善骑马,未能身临前敌,亲自督阵。

又行军过于迟钝,十余年来,但知结硬寨、打呆仗、从未用一奇谋、施以方略制敌于意计之外。

此臣之所短也。

”并上书朝廷,由李鸿章替代自己。

正如曾国藩自己所说的那样,他的优点在于打攻坚战、防守战,而不在打游击战。

因此朝廷意识到问题的严重性,赶紧让曾国藩回任两江总督,剿捻则由李鸿章取代。

李鸿章一改曾国藩的“重点设防”战略,和一起实行“就地围圈”策略,随着清军包围圈越来越小,捻军的给养出现问题,最后东、西两路捻军相继被歼,自此大功告成,而李鸿章和他的淮军时代正式来临。

随机文章传闻渔民捕获一条真龙,长3米全身雪白吓呆专家盘点中国十大天坑,夺得多项天坑世界之最(最深/最大/最多)霍金五大预言是什么,2050年爆发第三次世界大战/恐怖水母死了会变成水吗,水母死了还有毒吗(死后会溶解在水里/有毒)揭秘世界上最早的黑洞,原生黑洞比原子核还小/还会瞬间消失迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!